ひと昔前までの情報発信はマスメディアの4媒体(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ)が主流でしたが、インターネットとスマートフォンが普及した現在はSNSやWebメディアの影響力が増しており、消費者はオンラインのさまざまなチャネルを利用して、自分が必要な情報を取得したり、買い物をしたりするようになりました。そのため国内小売業においても、マルチチャネルで事業を展開することの重要性が高まっています。

小売業におけるマルチチャネル戦略の主目的は、露出と販売機会を増やすことによる売上拡大です。しかし、販売チャネルを増やせば増やすだけ運用コストと業務負荷も増大し、ブランド全体のイメージの制御も困難になります。

マルチチャネル運営のリスクを抑えるためには、PIM(商品情報管理)や在庫管理などシステムを活用し、業務の効率化とブランド力の強化に意識的に取り組むことが重要です。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、7つの販売チャネルの特徴を解説し、マルチチャネル戦略のポイントと注意点を紹介します。

代表的な7つの販売チャネル

以下は、現在の代表的な7つの販売チャネルとその特徴をまとめたリストです。自社に必要なチャネルはどれかを検討する際の参考にしてみてください。

◆代表的な7つの販売チャネル

| 販売チャネル | 主な特徴 |

| ① 実店舗 | 対面販売なので、実商品と接客を通じて顧客との信頼を構築しやすく、地域密着型ビジネスや高単価商品の販売に強い |

| ② 自社ECサイト | 実店舗と比べて利益率の改善やブランディングがしやすい。収集した顧客情報を効率的にデジタル管理できるため、データ分析やWebマーケティングなどが可能 |

| ③ ECモール(楽天市場・Amazon等) | 手数料がかかるが、集客力が高く、新規顧客の獲得に有利。多くの競合他社と比較検討されやすいため、価格競争に陥りやすい |

| ④ SNS | 商品やブランド認知の拡大や、ファンとの継続的な関係構築に有効。広告出稿やライブコマースなどを通じてプロモーションを効果的に行える |

| ⑤ 電話 | 直接会話することで、顧客に信頼感を与えることができる。商談の問い合わせ対応やクロージングにも適しており、特にBtoBで用いられる |

| ⑥ メルマガ | 既存顧客への購買促進プロモーションなどに有効。低コストで継続的なアプローチを行える |

| ⑦ DM(紙媒体) | 紙媒体によるアプローチは、特にシニア層や法人顧客で需要が高い。メールやWebよりも開封率が高めで、印象を残しやすい |

出典:筆者が独自に作成

各販売チャネルの特徴は異なるため、自社の目的とターゲットとなる顧客層に応じて、適切なチャネルでアプローチしていく必要があります。

「① 実店舗」は、顧客が実際に商品に触れたりスタッフと対話したりしながら購入検討ができる点が強みとなります。また、「② 自社ECサイト」は、ブランディングやデータ活用がしやすいという特徴があります。

「③ ECモール」は集客力が大きな魅力ですが、厳しい価格競争が開設後の課題となるでしょう。「④ SNS」「⑥ メルマガ」は継続的な顧客関係を構築するのに効果的で、「⑤ 電話」「⑦ DM」は特にBtoBでの営業活動に適しています。

販売チャネルごとの長所と役割を理解したうえで、単一チャネルにこだわらず複数のチャネルを組み合わせて運営していくことが、マルチチャネルの成功の鍵となります。

消費行動が多様化する現代におけるマルチチャネル戦略では、「販路の拡大」だけでなく、顧客体験を提供するための「適切なタッチポイントの確立」も達成すべき目標の一つとなります。

「店舗のみを運営している企業」がこれから開設すべき販売チャネルは?

現在は実店舗のみを運営している企業が、今から新たに開設すべき販売チャネルはどのチャネルでしょうか?

国内小売業に限定すると、まずは楽天市場やAmazonなどのECモールに出店すべきだと筆者は考えています。

販売チャネルを新たに開設する場合の一番の課題は集客であり、ゼロから顧客を集めるためには大きな労力が必要になります。そのため、楽天市場やAmazonのように高いブランド力と集客力を持つECモールに出店することで、集客のハードルを下げることができるからです。また、例えば楽天市場の場合には「ECC(ECコンサルタント)」と呼ばれる専門家のサポートを受けることもできるため、ECのノウハウがない状態でもEC店舗の運営に挑戦できます。

大手ECモールでECとWebマーケティングの運用に慣れてきたら、自社ECサイトの開設を検討すると良いでしょう。またEC店舗への流入を増やすためにもSNSを活用すべきです。SNSにはInstagram、X、Facebookなどさまざまなサービスがありますので、自社がターゲットとする顧客層と親和性が高いサービスを選択して、活用していきましょう。

EC戦略におけるSNS運用については、下記の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

「自社ECサイトのみを運営している企業」がこれから開設すべき販売チャネルは?

現在は自社ECサイトのみを運営している企業が、これから開設すべき販売チャネルを検討する場合には、目的によって優先度が異なります。

「EC事業の売上拡大」を主目的とする場合は、Amazonや楽天市場のECモールに出店し、オンラインの販売機会を積極的に増やしていくべきでしょう。

また、「自社ECサイトの売上拡大」を主目的として、Webサイトの品質向上を図ってSEOの良い効果を期待したい場合は、実店舗の開設も検討すべきです。

現在、GoogleではWebサイトの品質評価を「E-E-A-T」という4つの評価基準で実施しています。

◆Googleの検索品質評価基準「E-E-A-T」

・Expertise(専門性)

・Authoritativeness(権威性)

・Trust(信頼性)

特に、権威性(Authoritativeness)はGoogleのWebサイトの信頼性評価に影響する項目であり、例えば、実店舗を運営している場合にはGoogleのビジネスプロフィールに設定することでGoogleが企業に関する情報を得やすくなり、それにより評価が向上すればSEOにおいても良い効果が期待できるからです。

またECサイトと実店舗の2つの販売チャネルを展開することで、ECサイトの最大のデメリットである「実際に商品を触って確かめることができない」という点も補完でき、相互集客も可能になります。

マルチチャネル運営で重要な3つのポイント

マルチチャネルを効果的に運営するためには、各販売チャネルを統合管理し、全てのチャネルで一貫した顧客体験を提供できるようにする必要があります。

今回は、マルチチャネル運営を成功させるための3つのポイントを紹介します。

ポイント① 各販売チャネルの役割を明確にする

下記は、7つの販売チャネルとその役割をまとめたリストです。

◆各販売チャネルの役割

| 販売チャネル | 主な役割 |

| ① 実店舗 | 実商品や接客による信頼構築、即購入ニーズへの対応 |

| ② 自社ECサイト | ブランドイメージの構築、顧客データの収集と活用 |

| ③ ECモール(楽天市場・Amazon等) | 集客力を生かした新規顧客の獲得と売上拡大 |

| ④ SNS | 商品やブランドの認知拡大・話題化、ファンとの関係構築 |

| ⑤ 電話 | 休眠顧客の掘り起こし、顧客関係の維持 |

| ⑥ メルマガ | 既存顧客への継続的なプロモーションとアプローチ |

| ⑦ DM(紙媒体) | シニア層や法人などの紙媒体を好む顧客へのプロモーションとアプローチ、特別感の訴求 |

出典:筆者が独自に作成

上表を見ると分かるように、例えば「① 実店舗」は実商品と接客を通じた信頼構築、「④ SNS」は認知拡大や関係性の維持、というように販売チャネルごとに得意とする役割があります。

そのため全ての販売チャネルを同じように運用するのではなく、チャネルごとの目的を明確に定義したうえで、各チャネルが事業全体の中の役割を果たせるように運用していくことで、業務の効率化と顧客満足の向上が可能になります。

ポイント② 各販売チャネルの在庫情報を連携し、一元管理する

販売チャネルが増えると、在庫管理はより煩雑になります。

例えば販売チャネル間で在庫情報がリアル連携されていない場合には、自社ECサイトで「在庫あり」と表示されている商品の注文受付が完了したところ、実は実店舗でも支払いが終わったタイミングで在庫がなくなっていた、といった在庫切れによるトラブルが生じる可能性が高くなります。

そのためマルチチャネル運営では、全チャネルの在庫情報をリアルタイムに連携するための仕組みが不可欠になります。在庫管理システムを導入すると、全てのチャネルの在庫情報を連携できるため、在庫切れによる販売機会ロスやトラブルの発生を防ぐことができます。

「在庫管理システム」と聞くと大がかりなシステムをイメージして導入のハードルが高いと感じるかもしれませんが、現在は月額数万円から利用できるASPサービスもあります。以下は、インターファクトリーと提携しているASPサービスとその特徴をまとめた一覧です。在庫管理システムを導入する際はぜひ参考にしてみてください。

◆在庫管理システムのASPサービス(6社)

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| ①zaiko Robot(ザイコロボット) | 複数のネットショップの在庫数を、24時間365日自動で連携でき、在庫管理業務の負担とミスを低減して商品の売り越しリスクを抑えることが可能。簡単な操作で使用できるシンプルな在庫管理システム |

| ②ネクストエンジン | 商品情報の一括登録/更新、在庫管理、受発注管理、受発注プロセスにおける各種メールの自動送信などの機能を備えており、煩雑なネットショップ運営の自動化と効率化を支援。充実したサポート体制と豊富な導入実績が強み |

| ③eシェルパモール2.0 | 複数のネットショップの、顧客・受発注・在庫・商品情報を統合管理できる。外部システム連携機能も備えており、運用に合わせたカスタマイズにも対応可能 |

| ④キャムマックス | 受注から商品の発送、財務会計までバックオフィスのあらゆるデータを一元管理してシームレスに運用できる。業務や販売チャネルごとに発生するデータ入力業務を省力化し、コスト削減と在庫管理の最適化を支援。オムニチャネルに対応した中小企業向けのERPシステム |

| ⑤TEMPOSTAR(テンポスター) | 複数のネットショップの受発注、在庫管理、商品管理に必要な機能をオールインワンで備えたサービス。楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどの大手ECモールと自社ECの一元管理も可能で、業務の大幅な効率化を支援。運用に合わせたカスタマイズにも対応可能 |

| ⑥GoQSystem(ごくーシステム) | 複数のネットショップの受発注・商品・在庫・売上・収支情報を1つの画面で管理できる。受注件数にかかわらず定額料金(月額)で利用でき、サポートサービスも充実 |

参考:zaiko Robot、ネクストエンジン、eシェルパモール2.0、キャムマックス、TEMPOSTAR、GoQSystem

特にマルチチャネル運営では、在庫連携の成否が顧客満足度と業務効率の両方に大きく影響するため、後回しにせず速やかに導入するようにしましょう。

ポイント③ 情報統合とPIMの活用

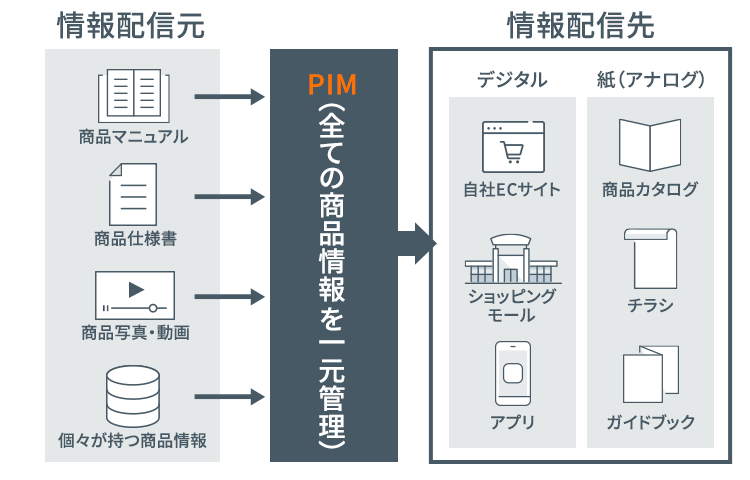

複数のチャネルで一貫した情報提供を行うためには商品情報を一元管理が不可欠ですが、アナログ業務で実現するのは困難です。

そこで、PIM(Product Information Management)の導入が必要になります。

◆PIMの導入イメージ

出典(図):筆者作成

PIMを導入すると、各チャネルで人手を介さずに最新の商品情報を利用できるようになります。また、チャネルごとに異なるさまざまなフォーマットと仕様にも対応しているので、チャネル間の情報の整合性も維持できるようになり、商品情報の管理と活用におけるミスの削減と業務の効率化が実現できます。

インターファクトリーでは、「EBISU PIM(エビスピム)」という商品データ統合プラットフォームサービスを提供しています。サービスの詳細は、下記のEBISU PIM公式サイトでご確認ください。

マルチチャネル運営における3つの注意点

マルチチャネル運営では、以下のような注意点もあります。

注意点① チャネルが増えるとコストも増える

販売チャネルの数に比例して、運用コストも増加します。そのため、販売チャネルを増やす際は、例えば以下の2つをはじめとする、業務効率化のためのシステム導入も検討する必要があります。

◆マルチチャネルの業務効率化を支援するシステム

・在庫管理システム

また、実店舗とECサイトの顧客データを一元化するために、ECシステムを実店舗でも利用できるようにしたり、店舗システムとデータ連携したりすることで、業務効率を大幅に向上させることも可能です。またこれらのシステム対応は、オムニチャネル戦略の基盤にもなります。

注意点② ブランドイメージが崩壊する可能性がある

顧客接点ごとにシステムやスタッフが異なるため、各チャネルが独自に商品情報を管理したり、運用したりすることで、ブランドイメージや運用ポリシーの理解度などに差異が生じやすくなります。各チャネルが異なる情報を発信してしまうと、顧客は企業やブランドに対して一貫したイメージを持てなくなるだけでなく、ブランドに対する信頼も損なわれる可能性があります。

ブランドイメージの崩壊を避けるためには、商品情報とブランドイメージや運用ポリシーの統一を徹底することが重要になります。

PIMを導入すると全ての販売チャネルで、同じ商品情報を使用できるようになるため、ブランドイメージと各チャネルにおける配信情報を制御しやすくなります。

インターファクトリーの「EBISU PIM」は、複数のECサイトやECモールなど、異なるシステムを使っている販売チャネル間の連携にも対応しています。PIMサービスの導入検討時には、下記のEBISU PIM公式サイトで詳細をぜひ確認してみてください。

注意点③ 業務負荷が高くなる

マルチチャネル運営ではクロスチャネルの施策を打つことも増えると思いますが、チャネル間で情報が共有されていなければ、現場は混乱してしまい、かえって顧客満足度を下げることにもなりかねません。

例えば、「SNSを見て来た」という顧客が実店舗に来店したときに、店頭のスタッフが適切な対応を取れなかったら、顧客はストレスを感じるでしょう。このような状況を避けるために、社内のチャットや掲示板の活用や朝礼での報告など、確実に情報を伝達するための体制と仕組みを整備しましょう。

また、来店促進の施策などを打つ場合には、店舗スタッフがいつでも簡単に閲覧して応接できるように、各チャネルの施策内容と対応手順のリストやFAQなどをあらかじめ用意しておくことで、スムーズな対応を取ることができます。

まとめ

小売業におけるマルチチャネル戦略の主目的は、露出と販売機会を増やすことによる売上拡大です。消費者の行動に合った販売チャネルを用意してタッチポイントを増やし、売上拡大を目指しましょう。

販売チャネルごとにブランドイメージや提供する情報・サービスに差が生じることを防いで業務を効率化するためのシステム構築には、商品データ統合プラットフォームサービス「EBISU PIM(エビスピム)」がおすすめです。柔軟で、複雑なシステム構築や外部システムとのデータ連携が得意なEBISU PIMは、マルチチャネルの基盤づくりを強力に支援します。

資料のご請求やサービスの詳細については、下記のEBISU PIM公式サイトをご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。