データの一元管理とは、企業内でサイロ化しているさまざまなデータを1つの基盤に集約して管理し、全社でデータを共有・活用できるようにすることです。

企業内に散在している個別の業務システムでは全社の共通利用している基本情報(マスタデータ)もそれぞれの方法で管理・運用されているため、企業として見ると重複業務が発生していたり情報の不整合が起こっていたりと、極めて非効率な状況が生じています。データ量が激増し、AI活用やDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現が求められる現代では、企業内で情報が分散・分断された「データサイロ化」の状態は、意思決定のスピードと精度を著しく低下させる要因となります。

企業でデータの一元管理が重要視される理由として、次の4つが挙げられます。

◆企業でデータの一元管理が重要視される4つの理由

② 新しいデジタルテクノロジーを導入しやすくなるため

③ AI活用の前提となるデータ基盤を確立するため

④ データセキュリティとコンプライアンスを強化するため

データを一元管理するための環境を整備することは、事業を加速化して企業が成長し続けるための大前提となります。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、データの一元管理が重要視される4つの理由と実現に向けた5つのステップ、代表的なデータ統合管理の3つの仕組みについて解説します。

データ量と企業の情報管理負荷が増大!2025年には180ZB(ゼタバイト)超に

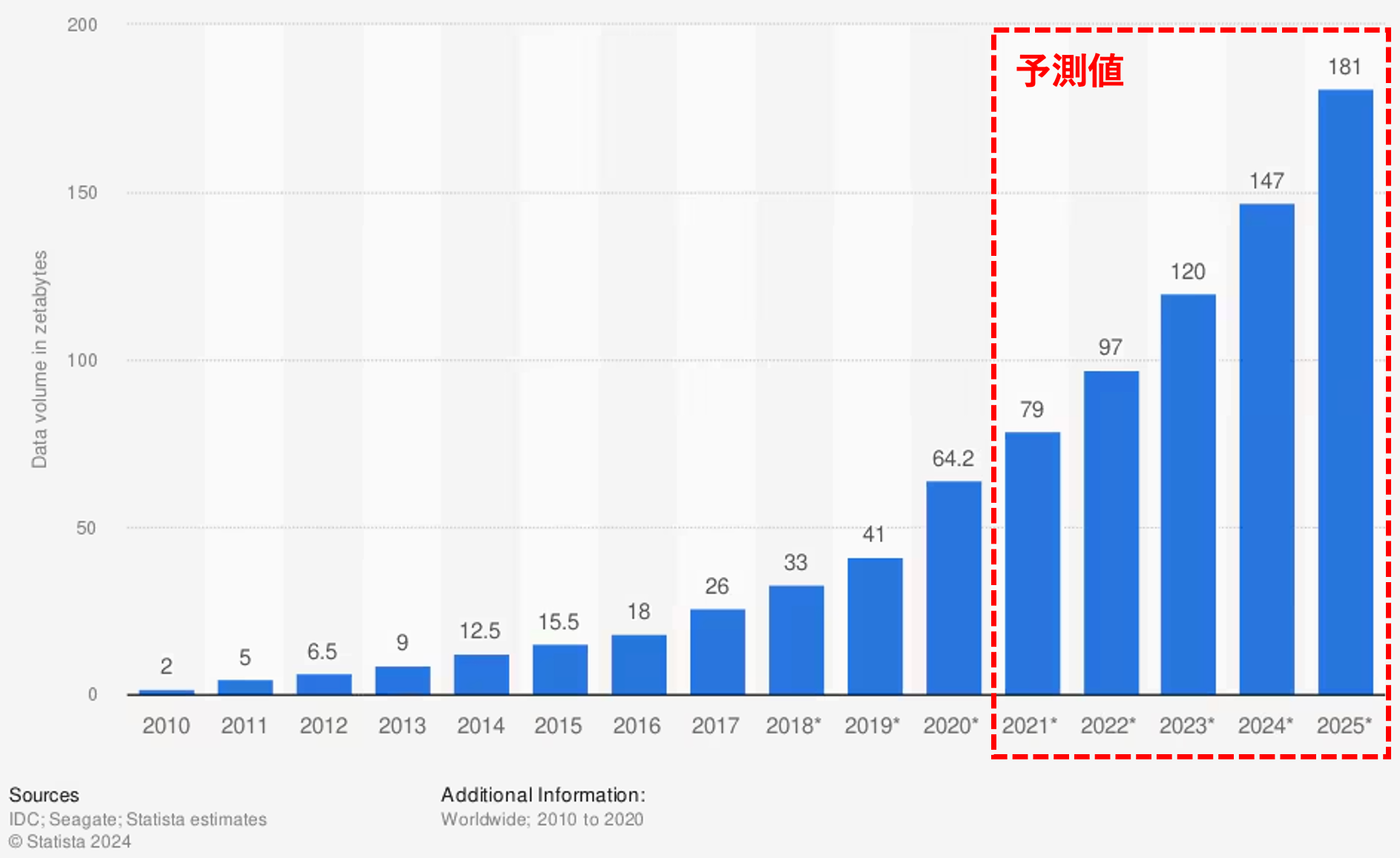

2020年代に入り、世界で生成されるデータ量は爆発的に増加しています。以下は、世界のデータ量の推移を示すグラフです。

◆世界で生成・収集・複製・消費されたデータ量の推移(2010〜2025年)

注)2021年以降は予測値

出典:世界経済フォーラム「急増するデータに対処するサステナブルな方法」(2024年5月27日掲載)、上図は出典に掲載されているグラフに筆者が一部加工

世界経済フォーラムの報告によると、2010年には2ゼタバイト(ZB)だったデータ量は2020年には64ZBを超え、さらに2025年には180ZB超となることが予測されています(「1ゼタバイト(ZB)」は「10億テラバイト(TB)」を示す単位です)。

上図には2010〜2020年の実測値と2021〜2025年の予測値が示されていますが、わずか15年間で世界のデータ量は90倍以上も増加することになります。

同報告では、データ量が急激に増えた要因として以下が挙げられています。

◆データ量が急増した要因

・AI技術の成長と普及

・モバイル通信やデータネットワーク需要の拡大

・仮想通貨マイニングなどの新たな計算需要の発生

現代社会では、データはあらゆる場所のさまざまなデバイスで絶え間なく生成され続けます。ビッグデータは宝の山とも言われますが、膨大なデータの管理は複雑で、企業は自社が保有しているデータの全容を把握することが困難になってきており、データの増加が企業にとって新たな悩みの種となっているのが現状です。

今、増大するデータから価値を引き出して事業を加速化していくために、「データの一元管理」の必要性が高まっています。

データの一元管理が重要視されている4つの理由

データ量が指数関数的に増加していく中、企業におけるデータサイロ化(部門やツールで情報が分断された状態)は、意思決定を鈍化させる大きな要因となります。

社内のあらゆる情報を1つの基盤に集約・管理し、全社で活用できる環境を整備することは、経営効率を高める最も現実的な手段です。今、企業でデータの一元管理が重要視されている4つの理由について1つずつ解説していきます。

理由① データの整合性を維持し、業務を効率化するため

データの一元管理による最大のメリットは、データの管理・運用コストを削減しつつデータの正確性を維持できる点と、業務を効率化して意思決定と顧客対応のスピードが高められる点の2点を同時に実現できることです。

部署やシステムごとにそれぞれの方法でデータを管理していると、企業として見たときに、複数部門で重複作業が発生していたりシステム間で情報に不整合が生じていたりして、非効率な状態を招いてしまいます。

また、販売チャネルや顧客接点が多様化している企業にとって、「データの正確性」はサービスの品質を維持し、顧客からの信頼を支えるために重要な要素の1つですが、各チャネルでばらばらの情報を利用することによるトラブル発生のリスクも高くなります。

全社で共通利用する基本情報を1つの統合データベースで一元管理することで、データのメンテナンスは統合データベースだけで行えばよく、部門やシステムを問わず常に最新の正確な情報を利用できるようになります

理由② 新しいデジタルテクノロジーを導入しやすくなるため

顧客情報、商品情報、売上情報などのデータを社内の複数のシステムでばらばらに管理・運用していると、全社で新しいツールやシステムを導入しようとしても、「正しいデータ」やデータの全容を特定できず導入が困難になる可能性があります。また、システム間のデータの連携時や移行時の負荷が大きくなるため、導入のコストと期間が膨れ上がる要因にもなります。

データの一元管理を実践していて、構造や定義が統一された正確なデータを1つのデータベースで統合管理している環境下では、既存システムへの影響を最小限に抑えて、新しいシステムを導入することができます。

データの一元管理は業務を効率化するための手段であるとともに、近い未来の新しいデジタルテクノロジーの導入をスムーズにして企業のDXの基盤を構築することでもあるのです。

理由③ AI活用の前提となるデータ基盤を確立するため

近年は多くの企業が業務やマーケティングにAIを活用し、顧客分析や需要予測、コンテンツ生成などの領域で成果を上げつつあります。

AIの成長は学習に用いるデータの品質に大きく左右されます。整合性の取れていないデータが複数のシステムやチャネルに分散し、データの全容が分からない状態では、AIの能力を十分に引き出すことはできません。

一元管理された精度の高いデータを使用することで、AIは高精度な予測や提案を行えるようになります。

理由④ 情報セキュリティとコンプライアンスを強化するため

データサイロ化はデータのアクセス権や更新記録の管理を煩雑にし、誤操作によるデータ破損や情報漏えいリスクを増加させます。誤った情報を配信したり情報漏えい事故が発生したりすると、企業の信用は著しく低下してしまいます。

企業内のデータを一元化して、データのアクセス権や更新記録などを統合管理することで、不正アクセスや情報改ざんなどを監視できるとともに、監査証跡やサイバー攻撃の調査におけるアクセス証跡としても役立ちます。データの所在、処理の流れ、利用目的を可視化することは、法的なリスクを最小限に抑えるうえでも大切です。

企業の成長に不可欠な「データの一元管理」は戦略的に取り組む必要があります。データを1つの基盤に集約して共有・活用できる環境を整備することで、競争と変化に強い組織を構築できるでしょう。

企業が保有している3種類の主要なデータ

データの一元管理を実現するためには、まず「対象データ」を特定する必要があります。企業が保有しているデータは、大きく以下の3種類に分けて考えます。

◆企業が保有している3種類の主要データ

| 種類 | 内容・具体例 | 管理目的 |

| ①マスタデータ | 企業活動における基本情報 ・商品 ・顧客 ・取引先 ・従業員 など |

全社共通のデータを使用できる状態にする |

| ②トランザクションデータ | 日々発生する業務/取引の記録 ・受発注履歴 ・購買記録 ・アクセスログ ・決済情報 など |

業務の記録として保管する、データ分析に使用する |

| ③コンテンツデータ | 顧客接点で使用する素材 ・商品画像 ・説明文 ・写真/動画 ・ドキュメントファイル など |

販売活動に使用する |

3種類のデータについて、1つずつ解説します。

種類① マスタデータ

マスタデータは企業活動における基本情報で、商品情報、顧客情報、取引先情報など、企業のさまざまな業務で繰り返し参照される静的なデータです。

例えば、個人情報には以下のようなデータが含まれます。

◆個人情報マスタのデータイメージ(【データ項目】 例)

【顧客ID】 C-00001

【氏名・姓】 山田

【氏名・名】 太郎

【郵便番号】 000-0000

【住所】 ●●県●●市●●-●

【電話番号】 000-000-0000

【メールアドレス】 taro.yamada@●●.com

【生年月日】 XXXX年MM月DD日

【性別】 男性

【ステータス】アクティブ

【登録日】 XXXX年MM月DD日

【最終更新日】 XXXX年MM月DD日

業務を正常に遂行するためには、マスタデータの正確性と一貫性の維持が不可欠です。各工程のシステムごとにマスタデータの値が違っていたら、正常に処理することができません。そのため、マスタデータの精度向上と統合管理は、データの一元管理の中核となります。

マスタデータを統合管理するための方法として「MDM(Master Data Management:マスタデータ管理)」があり、多くの企業が採用しています。

MDMについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

種類② トランザクションデータ

トランザクションデータは、受発注履歴、購買履歴、決済情報、アクセスログなど、日々の業務で生成される動的なデータです。

例えば、受発注履歴には以下のようなデータが含まれます。

◆受発注履歴(トランザクション)のデータイメージ(【項目】 例)

【受注日】 XXXX年MM月DD日

【受注番号】 A-00001

【顧客名】 株式会社●●

【商品コード】 P-00001

【商品名】 スチールラック(5段)

【数量】 3台

【単価】 15,000円

【合計金額】 45,000円

【納期】 XXXX年MM月DD日

【支払方法】 銀行振込

【ステータス】 出荷済

【最終更新日】 XXXX年MM月DD日

トランザクションデータは蓄積され続けるデータのため、業務帳票としてだけでなく、需要予測やマーケティング最適化などを行うための分析用データとしても利用されます。トランザクションデータを一元管理することで、商品の開発・製造から販売・サポート、顧客の動向、在庫管理などのあらゆる企業活動についてデータ分析が行えるようになり、意思決定のスピードと精度を大幅に向上できます。

種類③ コンテンツデータ

コンテンツデータは、商品画像、説明文、動画、マニュアル、SNS投稿素材など、営業活動で顧客に向けて使用される素材データです。

例えば、商品画像には以下のようなデータが含まれます。

◆商品画像(コンテンツ)のデータイメージ(【項目】 例)

【画像ID】 IMG-0001

【商品コード】 P-00001

【ファイル名】 steelrack_5段_正面.png

【ファイル形式】 PNG

【画像サイズ】 1200×1200ピクセル

【撮影日】 XXXX年MM月DD日

【撮影者】 株式会社●●

【使用媒体】 ECサイト商品ページ、カタログ2024秋号

【使用権情報】 社内(商用利用可)

【最終更新日】 XXXX年MM月DD日

コンテンツデータは販売チャネルごとに管理されている場合が多いため、企業として見ると同じ情報が複数存在していて、情報の一貫性と鮮度の維持が難しくなってきています。

こうしたコンテンツデータを一元管理するためには、PIM(商品情報管理)やDAM(デジタルアセット管理)などが有効で、これらの仕組みを導入すると、データの統合管理とチャネルごとに最適な形式のデータ配信ができるようになるため、データの不整合がなくなり、一貫性のあるブランドイメージで、顧客に素早く情報を配信していくことができます。

PIMについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

◆企業内にある3種類の主要なデータの役割

・トランザクションデータ:企業活動の記録

・コンテンツデータ:顧客への情報伝達

これら3種類のデータを一元管理することで、データドリブン経営を実践できるようになります。

データの一元管理を実現するための5つのステップ

データの一元管理は段階的に実行していくことが重要です。企業内に散在している膨大なデータを一気に統合しようとすると、現行業務や既存のシステム間で混乱を生み、業務の継続が困難になる可能性があるからです。

データの現状を把握し目的を明確にしてから、段階を踏んでデータの一元管理を実現していきましょう。

本記事では、データの一元管理を実現するための5つのステップを紹介します。

◆データの一元管理を実現するための5つのステップ

② 目的と対象データを明確化する

③ データの構造や項目を統一する

④ データの統合基盤を構築する

⑤ 運用と改善のサイクルを確立する

各ステップについて詳しく解説します。

ステップ① データの現状を把握する

最初に、部門、担当者、個別システムが使用しているすべてのデータの所在と現在の管理・運用方法(データ形式、更新頻度、使用方法など)を洗い出し、全容を可視化しましょう。その過程で、重複しているデータや業務、自動化できるフローなど、現在非効率を生んでいる要素も特定します。

現状を正しく把握することで、統合の足掛かりを見つけやすくなり、改善すべき業務やシステムの範囲を判断できるようになります。

ステップ② 目的と対象データを明確化する

データの一元管理を行う目的を定義してプロジェクトの指標とすることで、優先的に統合すべきデータや業務が明確になります。

企業内のすべてのデータを統合するためには莫大なコストが必要になり、コスト効率が悪くなります。そのため、例えば「業務効率化」「顧客体験の向上」など、データの一元化で解決したい課題や実現したいことを明確にして、対象とするデータの範囲を絞ってから最適な管理方法を検討するようにしましょう。

例えば、「商品情報の管理を最適化したい」という場合には、PIMを導入して商品に関連するデータを一元管理するのが良いでしょう。また、「複数の顧客接点を統合管理したい」という場合にはCRMとの連携を軸にして顧客に関するデータを一元管理するなど、自社に有効な一元管理の範囲を捉えやすくなります。

ステップ③ データの構造や項目を統一する

一元管理の範囲が決まったら、対象の業務やシステムで使用しているデータの項目や値を再定義し、共通仕様に則ったデータ運用ができるようにします。

例えば、商品コードや顧客IDなどのキーとなる項目を統一することで、複数のトランザクションデータを簡単にひも付けできるようになるため、精度の高い業務情報のトレースやデータ分析、レポート作成などが容易に行えるようになります。

データの構造や項目の統一はシステムに必要なテクニカルな作業であるだけでなく、企業のデータ利活用における「共通言語」を定義するプロセスでもあります。

ステップ④ データの統合基盤を構築する

データの最適化が完了したら、システム間でデータを連携するための仕組み(統合基盤)を構築していきます。複数のシステムに分散しているデータをリアルタイムで受け渡しするために、APIやデータ連携ツール、ETL(※)などを導入します。

※ETL:データを抽出(Extract)・変換(Transform)・格納(Load)する仕組みのこと

統合基盤を介して各システムのデータを自動で更新・同期することで、正確かつ最新のデータをいつでも使用できるようになります

ステップ⑤ 運用と改善のサイクルを確立する

データの一元管理のゴールは仕組みを構築することではなく、運用と改善のサイクルを回してデータを利活用し、価値を生み出していくことです。

そのため、データの精度や運用状況を確認してデータに不整合が生じていないかを定期的にチェックしていくことが大切になります。また、新しいシステムや業務が追加された際には、データの仕様や連携方法を再検討して全体の最適化を図りましょう。

利用部門からのフィードバックをもとにシステムを改善していくことも重要です。データの利活用が成熟していくにつれ、データ管理の優先順位や改善点も見つけやすくなるはずです。

データの一元管理の主目的は、「業務で利活用するために、正確なデータを維持すること」です。そのために必要な運用を維持し、必要に応じて改善を繰り返してデータの統合基盤を進化させていくことで、長期的な企業競争力を養うことができます。

代表的なデータ統合手法「MDM」「PDM」「PIM」とは?

データの一元管理を強力にサポートしてくれる代表的な手法として、「MDM(マスタデータ管理)」「PDM(製品データ管理)」「PIM(商品情報管理)」があります。

MDM(Master Data Management:マスタデータ管理)

MDMは、企業が保有しているマスタデータを統合管理するための仕組みです。複数の部門やシステムで重複管理やデータの不整合が起こりやすい基本情報を一元管理して、マスタデータの正確性と一貫性を維持します。

例えばERPやCRMといった業務システムがマスタデータを使用する際には、必ずMDMを参照させるようにすることで、すべての業務で同じ情報を利活用できるようになります。

MDMについては、以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

PDM(Product Data Management:製品データ管理)

PDMは、設計図、部品表(BOM)、CADデータ、試作記録など、製品開発の過程で生成されるデータを一元管理するための仕組みで、設計から生産までの業務を効率化できるため、特に製造業などで多く利用されています。

PDMを導入することで製品設計における変更管理や関係者間でのデータ共有が容易になるため、製品の品質向上や市場投入までの期間短縮などが期待できるようになります。

PDMについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

PIM(Product Information Management:商品情報管理)

PIMは、主に販売活動の中で顧客に向けて配信するさまざまな商品情報を管理するための仕組みで、商品名、価格、商品スペック、仕様、説明文、画像、タグといった販売チャネルで扱う情報を一元管理するだけでなく、ECサイト、カタログ、広告などの各チャネルに最適な形式のデータを配信することもできます。

PIMを導入すると、チャネルごとでデータを管理・運用する必要がなくなり、チャネル間が発信する情報の不整合を防ぎ、ブランドイメージの一貫性を維持できるようになります。

PIMについては、以下の関連記事で詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

MDM、PDM、PIMはいずれも「データを一元化する」という点は同じですが、管理対象データとデータの活用範囲が異なります。そのため、データの一元管理を行うためには、これらを組み合わせてシステムを構築する必要があります。

まとめ

データの一元管理のゴールはデータを集約することではなく、部門やシステムの枠を超え、全社で正確なデータを利活用できるようになることです。マスタ、トランザクション、コンテンツなどの多様なデータを整理して統合し、最適に管理・運用することで、経営における意思決定のスピードと精度が大きく向上します。

データの一元管理を実現するための手段として、MDM(マスタデータ管理)、PDM(製品データ管理)、PIM(商品情報管理) はそれぞれ有効な選択肢となります。中でもPIMは、営業・マーケティング領域で重要な役割を果たします。

インターファクトリーの商品データ統合プラットフォーム「EBISU PIM(エビス ピム)」は、商品情報を一元管理してデータ活用基盤を強化するための国産ソリューションです。PIMやデータの一元管理に興味のある方は、ぜひ以下の公式サイトをご覧ください。