DAM(ダム、デジタル資産管理)は「Digital Asset Management」の略称で、テキスト、動画、写真、グラフィックなどのデジタル素材を一元管理し、デジタル素材の制作から運用までのプロセスを効率化するためのソリューションです。

Googleドライブなどのストレージサービスとは異なり、DAMにはデータの検索や共有、アクセス権限、ワークフロー、外部連携といったビジネスでの利用を前提とした高度な管理機能が搭載されています。

DAMを導入すると、外部のパートナー企業とのデータの受け渡しや、コンテンツの状態や利用状況の管理が自動化できるため、デジタル素材の管理コストを大幅に軽減できます。デジタル素材のライフサイクル(作成・管理・配布・分析)全体を最適化できる点が、DAMの大きな特徴です。

DAMの導入で期待できる効果として、以下の5つが挙げられます。

◆DAMの導入による5つの効果

② ブランドイメージの統一とデジタル素材の品質の維持

③ 権利関連の管理とコンプライアンス対応の強化

④ 業務効率化による生産性の向上

⑤ コスト削減と投資対効果の最大化

この記事では、株式会社インターファクトリーでマーケティングを担当する筆者が、DAMの基本と活用事例、PIM(ピム、商品情報管理)との違いと併用のメリットについて解説します。

「管理」「制作」「運用」の業務におけるDAMの活用事例

DAMは単なるデータの保管システムではなく、デジタル素材の「管理」「制作」「運用」という3つの業務をつなぐハブとして機能します。

3つの業務では、それぞれ下記のような役割を担っています。

◆デジタル素材の3つの業務の役割

・制作 => デジタル素材を作る

・運用 => デジタル素材を使用して施策や商品情報を発信する

それぞれが異なるタイミングと目的で同じデジタル素材を取り扱うため、情報を一元管理していない場合には、データの管理場所を探すのに時間がかかったり、最新バージョンがどれか分からなくなったりと、非効率が生じます。

ここでは、①管理を行う「マーケティング担当」、②制作を行う「制作担当」、③運用を行う「商品担当」の3つの業務を例に、DAMの導入前と導入後の状態を示してDAMの導入効果を説明します。

DAM活用事例①【管理】マーケティング担当

マーケティング担当は、SNS投稿、広告キャンペーン、ウェビナー告知など、多様な施策を同時進行で管理しており、外部のデザイナーや制作会社とのやり取りも多く、デジタル素材のデータの受け渡しなどが日常的に発生します。

導入前:デジタル素材はさまざまな場所で管理されており、最新データがどこにあるかを把握できない状態

広告出稿のたびに社内に分散しているデジタル素材をかき集め、見つからなければ外部のデザイナーから再度取り寄せるなどしなければならず、素材をそろえるために多くの時間がかかります。

また、リリース直前に古いバージョンの素材を使用していることに気付き、リリースを延期しなければならなくなるといった事態が生じる可能性もあります。

導入後:デジタル素材が一元管理されており、各素材のバージョン管理がされている状態

すべてのデジタル素材をDAMに集約して登録日を管理するとともに、「用途」(例:SNS・広告・展示会)や「シーズン」(例:春・秋)などのタグを付与するなどして体系的に管理することで、最新のデジタル素材を簡単に検索できるようになります。

また、アカウントごとに制限付きのアクセス権を発行することで、他部門や外部企業との素材の受け渡しもスムーズに行えます。DAM上でのデータの流れやワークフローはすべてログとして記録されるため、安全にデジタル素材を管理できます。

効果:施策の実行スピードの向上/業務負荷の軽減

デジタル素材の収集にかかっていた手間と時間が大幅に削減されることで、マーケティング部門全体の稼働効率が大幅に向上し、キャンペーンの企画から実施までのリードタイムも短縮することができます。

DAM活用事例②【制作】制作担当

デザイナーやクリエイターなどの制作担当は、企業のブランドイメージを形にする役割を担います。複数の案件を担当し、案件ごとに社内のメンバーや外部のパートナーと連携して決められた期日までに期待される品質の完成品を納品しなければなりません。

導入前:最新版の共有が徹底されておらず、古いデータを使用したことによる手戻りや無駄な修正が頻発しやすい状態

個人のPCやローカルサーバでデジタル素材を作成・共有しているため、複数の人が同時に作業を進めるうちに、どれが最新のデータなのかを判断できない状況が生じやすくなります。納品後に古いデータを使用していたことに気付き、修正対応が発生することも少なくありません。

また、デジタル素材のガイドラインやライセンス情報の管理・運用ルールが明確になっていないため、ブランドイメージに齟齬が生じたり、素材の利用条件や利用期間に反したりといったトラブルの発生リスクが高くなります。

導入後:デジタル素材、ガイドライン、ライセンス情報が一元管理されている状態

デジタル素材を集約して関連情報を体系的に管理することで「誰が、何を、いつ変更したのか」が明確になります。また、古いデータを自動でアーカイブに移動するように設定できるため、皆が常に最新版を使用できる環境を維持できるようになります。

デジタル素材とライセンス情報などはひも付けて管理しているため、例えば利用期間の終了日が近づいたらアラートを表示する機能を設定しておくことで、権利侵害等のトラブルも未然に防ぐことができます。外部とのデジタル素材の受け渡しには共有リンクを使用することで、やり取りの手間を削減できます。

効果:手戻りなどによる修正対応の削減/トラブル発生リスクの低減

制作チーム内で同じデータをガイドラインに沿って使用できる環境を整備することで、無駄な作業や修正対応の発生を抑えられ、チーム全体の生産性が向上します。

また、ガイドラインに沿って、安定した品質のデジタル素材を作成・管理できるようになるため、マーケティング活動やECサイトのブランドイメージと品質の維持・向上と、ライセンス関連のトラブルの発生リスクを低減できます。

DAM活用事例③【運用】商品担当

マーチャンダイザーなどの商品担当は、商品の基本情報と商品に関連した多種多様な情報(商品画像、仕様書、説明書、動画など)を管理し、販売チャネルでそれらを使用できるようにします。

導入前:商品の基本情報と商品関連情報がひも付いておらず、使用する販売チャネルごとに情報の抜け漏れやひも付けミスが発生しやすい状態

最新のデジタル素材がどれで、どこにあるのかを特定するために時間がかかり、例えばECサイトやカタログの商品情報を更新する際に、各担当者からの問い合わせが多発したり同一商品の重複登録や更新漏れが起こったりしやすい状況です。

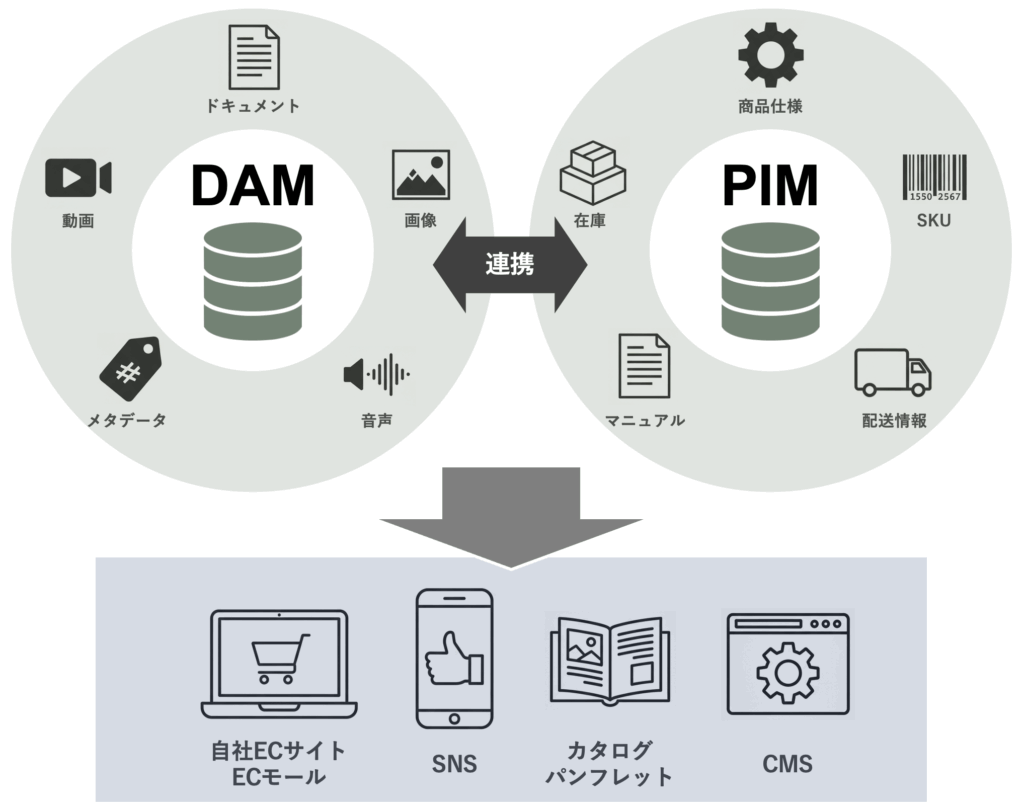

導入後:DAMですべてのデジタル素材を商品単位で一元管理されている状態。さらにPIM(商品情報管理)も導入・連携させることで販売チャネルへの素材配信を自動化できる

DAMで商品の基本情報と関連情報をひも付けて管理したうえで、PIM(商品情報管理)と連携させることで、複数の販売チャネルに正確かつ最新の商品情報を自動で配信できるようになります。

効果:商品情報の正確性の向上/商品情報の配信の効率化

古いデジタル素材の誤用や同日情報の重複登録が減少し、商品情報の正確性が大幅に向上します。またDAMとPIMを組み合わせて運用することで、複数の販売チャネル間で正確かつ一貫性のある商品情報をタイムリーに発信できるようになります。また、商品担当と各販売チャネルの担当者が商品情報の収集や精査に費やしていた時間を企画や分析などのより戦略的な業務に充てられるようになるため、生産性向上も期待できます。

DAMを導入してデジタル素材の作成・管理・運用の一連の流れを効率化し、より戦略的な業務に取り組める環境を構築しましょう。

DAMの導入による5つの効果

DAMの導入によって期待できる効果として、以下の5つが挙げられます。

◆DAMの導入による5つの効果

② ブランドイメージの統一とデジタル素材の品質の維持

③ 権利関連の管理とコンプライアンス対応の強化

④ 業務効率化による生産性の向上

⑤ コスト削減と投資対効果の最大化

5つの効果について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

効果① デジタル素材の検索性と再利用性の向上

DAMを導入する最大の効果として、デジタル素材の検索性が大幅に向上することがあります。

以前、広告代理店でデザイン業務を担当していた知人に話を聞いてみたところ、当時は共有HDDに複数の担当者が自由にファイルやフォルダを作成していたため、例えば1つのバナーに対して「最終版」「最終版_修正」「本当の最終」ファイルが存在し、本当の最終版を特定するためにかなりの時間と労力をかけていたそうです。

こうした状況はDAMを導入することで解決できます。DAMではすべてのデジタル素材をバージョン管理しており、「誰が・いつ・どのファイルを修正したか」といった履歴も残るので、複数人が同時に作業しても混乱が生じません。

また、用途・媒体・シーズン・キャンペーン名などのタグやメタデータを登録しておくことで、目的のデジタル素材を簡単に検索できるため、スピーディーに施策を実行できるようになります。

効果② ブランドイメージの統一とデジタル素材の品質の維持

ブランドイメージを保つためには、ロゴや色、フォントなどの統一が欠かせません。そのため、誤って古いデータが使用されていたり、販売チャネルごとに異なるバージョンの素材が使用されていたりすることで、ブランドの一貫性が損なわれる可能性があります。

DAMを導入すると、常に最新版のデジタル素材だけを配信できます。また、ブランドガイドラインやデザインテンプレートもDAMで共有できるため、社内外の複数のメンバーが一定のブランド品質を維持しながら、効率的にデジタル素材を作成できます。

効果③ 権利関連の管理とコンプライアンス対応の強化

写真・動画・フォントなどのデジタル素材の著作権や使用ライセンスを正確に管理していないとライセンスが切れた素材を誤って使用したり、著作権侵害や契約違反のトラブルにつながったりするおそれがあります。

DAMではデジタル素材にひも付けてライセンス情報・利用期限・契約書類の関連データを登録できるため、リスクを事前に把握し、適切に更新や差し替えを行えるようになります。

これにより、法的リスクの回避とコンプライアンス体制の強化を同時に実現できます。

効果④ 業務効率化による生産性の向上

DAMを活用すると、デジタル素材の運用が自動化されるため、業務効率が大幅に向上します。空いた時間をより価値を生む業務に充てられるようになることで、部門全体の生産性の向上や、施策実行のスピードと精度の改善が期待できます。

効果⑤ コスト削減と投資対効果の最大化

DAMを導入することでデジタル素材を効率的に再利用できるようになるため、無駄な制作コストを削減できます。また、業務効率化で無駄な作業時間が削減し、投資対効果(ROI)の最大化が期待できます。

DAMはデジタル素材の制作・運用・管理の3つの業務すべてで、生産性と品質を同時に高める基盤として機能します。

代表的な5つのDAMサービス

DAMの導入を検討する際は、「どの素材を誰が使うのか」「外部システムとどのように連携したいのか」という観点で比較検討することが重要です。

今回は、国内の代表的な5つのDAMサービスを紹介します。サービス選定時の参考にしてください。

◆代表的な5つのDAMサービスの概要

| サービス名 | 概要 |

| shelf(シェルフ) | 2万件の実績を持つクラウド型DAMサービスとして、直感的なUIと高い検索性を備え、画像・動画・ドキュメントを管理します。Webや基幹などの外部システムとの連携にも優れています。 |

| CIERTO(シエルト) | 国内唯一の「DAMとPIMの統合ソリューション」を標榜しており、画像・動画などのデジタルアセット管理とPIMによる、マルチチャネル配信・ブランド統一・制作効率化を実現できます。 |

| AdFlow(アドフロー) | 平均45%の工数削減効果を掲げる、クリエイティブにフォーカスしたDAM/制作管理ツールです。制作進行状況、承認フロー、修正指示、素材管理を一元化し、制作部門の工数の大幅な削減を実現できます。 |

| IMAGE WORKS(イメージワークス) | 画像・動画・制作データをクラウド上で一元管理し、AIによる類似画像検索や100項目以上の属性管理にも対応しています。強固なセキュリティ環境も強みとしているため大企業のデジタル素材管理に最適です。 |

| NEC DAMサービス | 複数の媒体に応じてデジタル素材を変換でき、高い検索性と活用性を備えています。プロジェクト単位のグルーピングやアクセス制限等、セキュリティと運用にも注力しており、国内の大手企業や自治体でも採用されています。 |

ツールごとに得意な分野やサービスが異なるため、機能表だけで判断せず、トライアルやデモを通して、自社に最適なソリューションを見極めることが重要です。

「DAM」と「PIM(商品情報管理)」の違いと共通点

DAM(デジタルアセット管理)とPIM(商品情報管理)は、どちらも企業が保有する情報を集約・整理・活用するための仕組みです。

「情報を一元化し、利用可能な形で管理する」という点は同じですが、それぞれの目的、対象データの範囲、活用方法などが異なります。

◆DAMとPIMの特徴

| DAM | PIM | |

| 管理対象 | テキスト、画像、動画、バナー、マニュアル、音声などのデジタル素材 | 商品の基本情報(名称、型番、価格、仕様など)と商品に関連する情報(説明文、在庫情報など) |

| 主な目的 | デジタル素材の一元管理、品質の保持、ライセンス等の情報管理 | 商品情報の正確性と整合性の維持、販売チャネルへの配信の最適化 |

| 主な利用部門 | マーケティング、クリエイティブ、広報、デザインなど | 商品企画、EC、営業、マーケティングなど |

| 主なデータの種類 | 非構造データ(画像、動画、音声など) | 構造化データ(テキスト、数値、文書など) |

| 主な用途 | 広告、カタログ、SNS投稿、Webバナー、動画コンテンツなど | ECサイト、カタログ、店頭POPなど |

DAMはデジタル素材を管理するための仕組みで、PIMは商品に関するさまざまな情報を管理するための仕組みです。

PIMは販売チャネルごとに最適化された正確かつ迅速な情報配信を目的としており、DAMは、商品に関するすべてのデジタル素材を適切に管理・運用し、どの販売チャネルでもデジタル素材を通じて一貫性のある顧客体験を提供できる状態にすることが目的です。

商品を軸にして捉えると、DAMは「商品の魅力を視覚的に伝えるための素材を管理」するための仕組みで、PIMは「商品の意味や属性などを伝えるための情報を管理・活用」するための仕組みということになります。

PIMの商品情報とDAMのデジタル素材をひも付けて運用することで、商品情報の作成から活用までの一連のサイクルを統合管理することができ、時間がかかりがちな商品情報の更新業務と販売チャネルへの配信業務を効率化できるとともに、すべてのチャネルで一貫性のある商品情報の発信が可能になります。

PIM(商品情報管理)については関連記事で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

DAMとPIMを組み合わせて、デジタル素材の作成・運用効率を最大化しよう!

デジタル素材を管理するDAMと商品情報全般を管理するPIMを組み合わせて運用することで、デジタル素材と商品情報をひも付けて効率的に運用できるようになります。

例えばPIMの商品データを更新すると、その商品に関連するデジタル素材をDAMから自動で取得して、ECサイトや電子カタログなどに自動配信するといったことができるようになるため、配信業務を効率化でき、販売チャネルの更新漏れを防ぐことができます。

◆DAMとPIMの連携イメージ

出典:筆者作成

また、商品情報とデジタル素材を関連づけて管理・利用できるため、1回の検索で抽出できる情報の範囲が拡大します。

DAMとPIMの連携をスムーズに実現するためには、データ連携が得意なPIMを導入することが重要です。

まとめ

DAM(デジタルアセット管理)は、社内外に散在するデジタル素材を集約・整理して管理することで、業務の効率化とブランドイメージの一貫性を実現するために欠かせない仕組みであり、DAMの導入は、デジタル素材の企画・作成・活用に関わるすべての業務の生産性を高めるために不可欠な投資と言えるでしょう。

DAMを導入する際には、業務で作成/使用しているすべてのデジタル素材の種類と量、利用状況、ガイドライン、ライセンス条項等を明確にしたうえで、自社の運用に適したシステムを選定することが重要です。

デジタル素材の運用効率をさらに高めるためには、DAMだけでなくPIM(商品情報管理)のシステムを組み合わせて導入すると効果的です。インターファクトリーの「EBISU PIM(エビス ピム)」はDAMをはじめとする外部システムとの柔軟な連携が可能な商品情報管理サービスで、デジタル素材の作成から運用までの一連のワークフローをシームレスに統合し、デジタル資産のより戦略的な活用を支援します。

EBISU PIMの詳しい情報は下記の公式サイトをご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。