経済産業省が2025年8月に発表した令和6年度(2024年度)の電子商取引実態調査の報告書によると、生活雑貨・家具・インテリア販売市場のEC化率は32.58%で、物販市場全体のEC化率が9.78%であることを見ても、比較的EC化が進んでいる市場であることが分かります。

しかし次の3つの理由から、家具・インテリア販売業界はECとの相性がさほど良い業界とは言えないのではないかと筆者は考えています。

・生活により密接に関わる商品なので、実物を確認して購入したいというユーザーニーズが高い

・比較的、高価格帯の商品を多く取り扱っている

・大型家具やインテリアは頻繁に買い替えることができない

EC購入の短所として、実際に商品に触れてじっくり確認することができない点があります。そのため、店舗で実物を見て納得してから買いたいというユーザーニーズは、高価格商品になるほど高くなります。また、買い替え需要の少ない家具やインテリアでは、EC購入の利点の一つである「定期購入のしやすさ」も無用です。

これらの要素を持つ業界であるにもかかわらず、生活雑貨・家具・インテリア販売市場のEC化率が上昇しているのは、低価格帯ブランドの展開とECやアプリへのバーチャル店舗機能の組み込みなどの家具・インテリア販売企業の積極的なEC戦略による効果であると考えられます。

本日はインターファクトリーでWebマーケティングを担当している筆者が、Webマーケティングの視点から、データや事例を通して家具・インテリア販売業界のEC市場の現状を解説していきます。

※当記事の本文に掲載されている具体的な解説において、データおよび図は特に明記のない限り、経済産業省の調査報告「令和6年度 デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)報告書」より引用しています。

2024年の生活雑貨・家具・インテリア販売のEC市場規模は2兆5,616億円

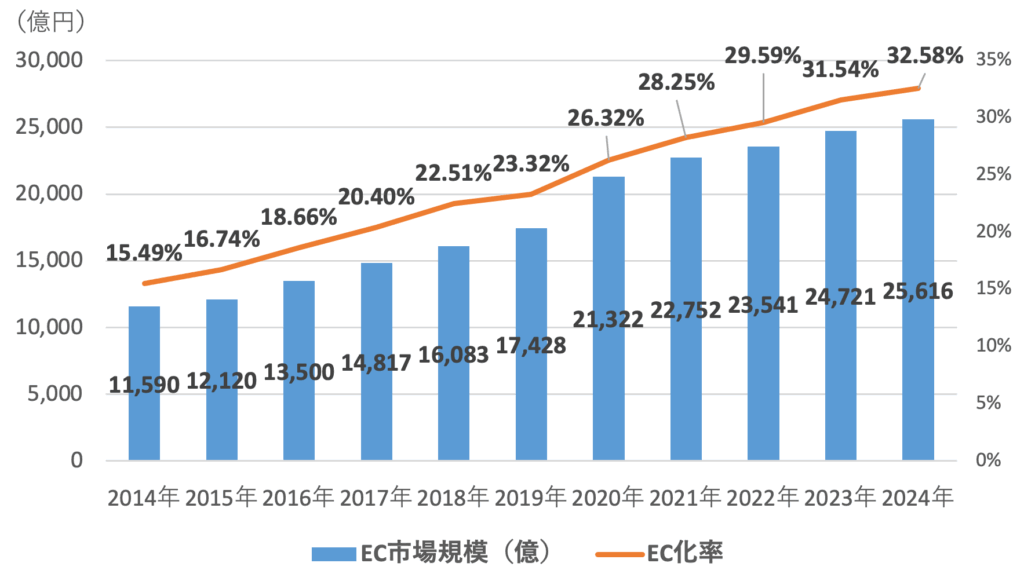

下図は、生活雑貨・家具・インテリア販売における2014~2024年のEC市場規模とEC化率の推移を示したグラフです。

◆生活雑貨・家具・インテリア業界におけるBtoC物販のEC市場規模とEC化率の推移(2014~2024年)

| EC市場規模 | EC化率 | |

| 2014年 | 1兆1,590億円 | 15.49% |

| 2015年 | 1兆2,120億円 | 16.74% |

| 2016年 | 1兆3,500億円 | 18.66% |

| 2017年 | 1兆4,817億円 | 20.40% |

| 2018年 | 1兆6,083億円 | 22.51% |

| 2019年 | 1兆7,428億円 | 23.32% |

| 2020年 | 2兆1,322億円 | 26.32% |

| 2021年 | 2兆2,752億円 | 28.25% |

| 2022年 | 2兆3,541億円 | 29.59% |

| 2023年 | 2兆4,721億円 | 31.54% |

| 2024年 | 2兆5,616億円 | 32.58% |

上記の図において、棒線は生活雑貨・家具・インテリア業界におけるBtoC物販のEC市場規模、オレンジ色の折れ線はEC化率の推移を表しています。

参考:「電子商取引実態調査(経済産業省)」の平成27年度~令和6年度報告書のデータに基づき筆者が作成

下記の表によると、生活雑貨・家具・インテリア販売における2024年のEC市場規模は2兆5,616億円で、物販系分野(BtoC)全体のEC市場では、1位の食品業界(3兆1,163億円)、2位のアパレル業界(2兆7,980億円)、3位の家電業界(2兆7,443億円)に続く4位に位置しています。

◆物販系分野のBtoC-EC市場規模の比較表

.png)

2014年には15%台だったEC化率が2023年には30%を超えて倍増していることからも、生活雑貨・家具・インテリアのEC市場での売上が急成長していることが分かります。

インテリア販売業界は2015年以降、EC化率が毎年2%程度増え続けている中、コロナ禍の影響により2021年にかけて飛躍的にEC化率を伸ばすことになりました。この伸び率はコロナ禍でEC需要が単に増えたということではなく、それ以前の数年間に各企業が積極的にアプリサービスの開発と展開に取り組んだ結果、ユーザーがECで購買する機会を増やした結果ではないかと筆者は考えています。

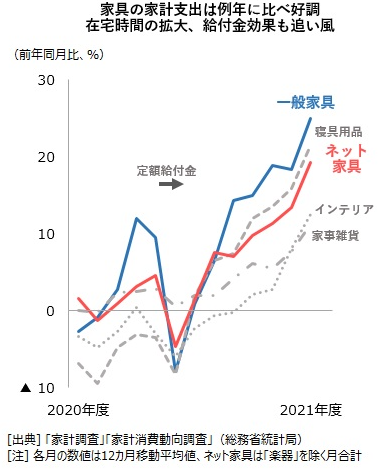

次のグラフを見ると、コロナ禍の2020~2021年は、家具のネット購入の需要が高くなっていることが分かります。

引用:@DIMEアットダイム(小学館ダイム公式サイト) 「コロナ禍でニトリやIKEAの業績が好調、低価格家具とニッチな高級家具の二極化が進行」(2021年6月29日掲載記事)

近年の市場の動向を理解したところで、国内大手の生活雑貨・家具・インテリア販売企業5社の実際の取り組みを詳しく見ていきましょう。

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

企業①実用的なアプリを提供してユーザーを魅了するニトリ

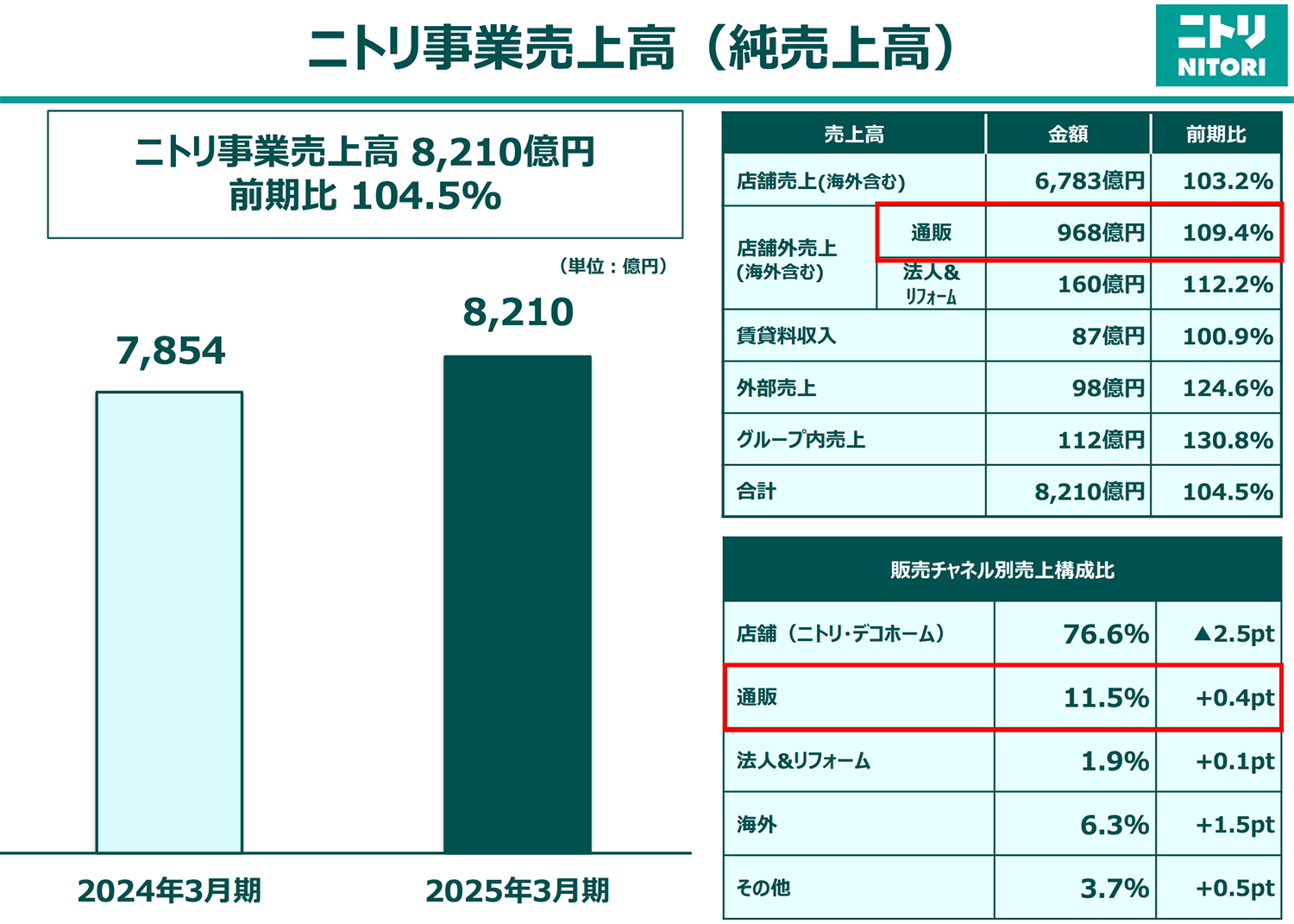

業界トップの株式会社ニトリホールディングス(以降、ニトリ)の2025年3月期のEC売上高は968億円で、ニトリの売上高全体の11.5%に相当します。

2023年度は、物価高による来店者数の減少や円安による輸入コストの高騰が影響し、36年連続の増収に歯止めがかかり売上を落とす結果となりましたが、2024年度は、売上増に加えライブコマース累計視聴者数は48.0%増、アプリ会員数は前期末比244万人増など、プラスの要素が多い年度となりました。

◆株式会社ニトリホールディングスの2025年3月期 連結売上高(純売上高)

引用:株式会社ニトリホールディングス 「2025年3月期 決算説明会」(2025年5月13日)より抜粋。

参考:ネットショップ担当者フォーラム 「ニトリの通販売上は9.4%増の968億円、EC化率は11.5%。店舗・EC併用者でアプリ会員の年間購入回数は店舗のみの2倍」(2025年5月14日掲載記事)

ニトリホールディングスは2026年3月期の重点施策として、「EC・アプリ刷新・リアル店舗との連動」を挙げていましたが、2025年5月20日にECサイトとアプリが刷新され、検索性の向上やBOPIS(店鋪受取)サービスを軸にした、ECと店舗の連携強化が実現されています。

特に「ニトリアプリ」では、次のような機能を提供しています。

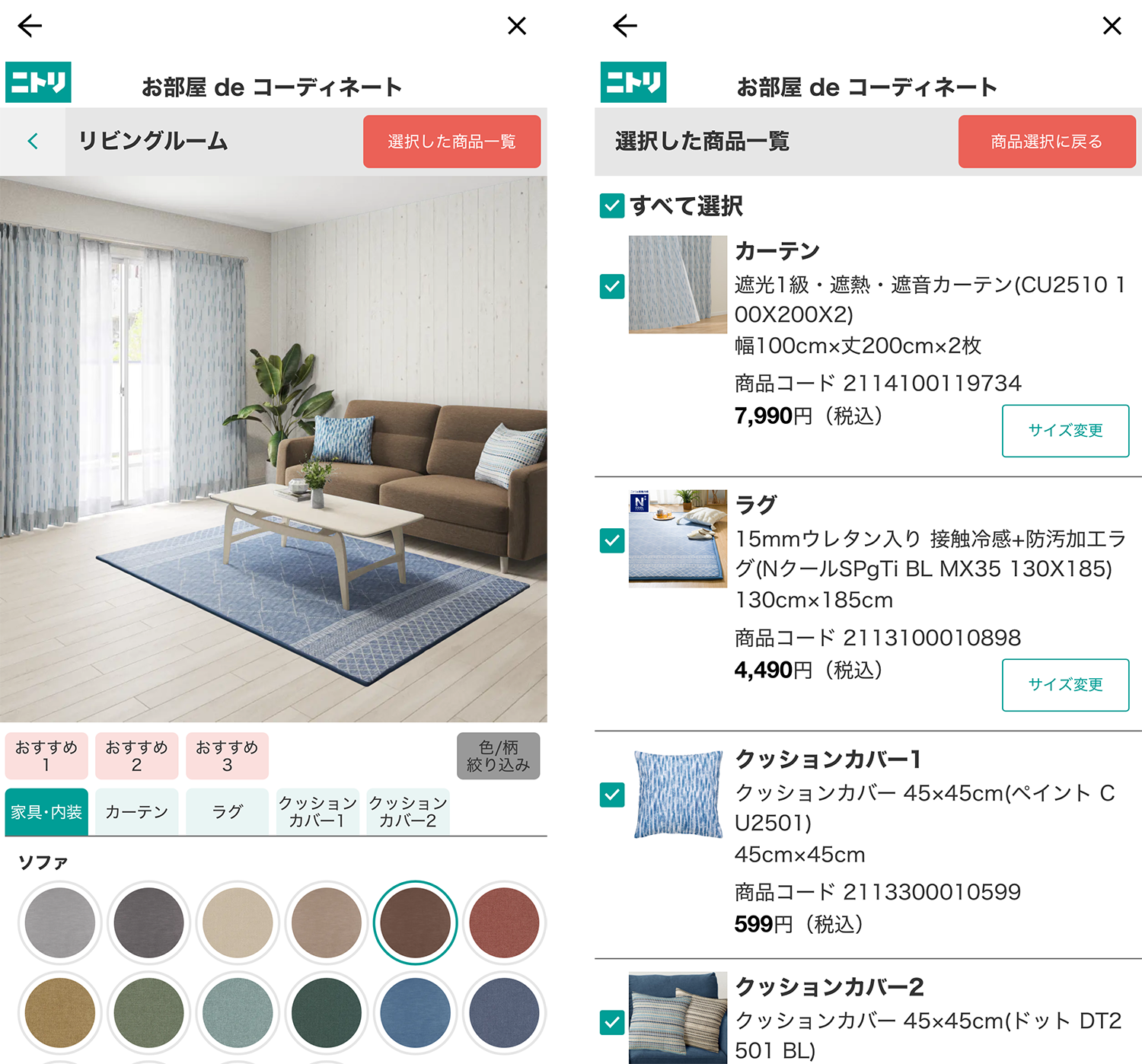

・お部屋deコーディネート

・サイズwithメモ

筆者も手元のスマートフォンに「ニトリアプリ」をダウンロードし、実際に操作してみました。

1つ目の「お部屋deコーディネート」は、アプリ上で部屋のコーディネートをシミュレーションできる機能で、「部屋タイプ」を選択し「商品の組み合わせ」をすることで、自分の好きな部屋のイメージを作ることができます。

インテリアのカテゴリごとに色や商品を選択すると、リアルタイムでイメージが更新されていきます。使用されている商品の情報が表示されるので、その中から好きな商品を選んでカートに入れて購入手続きに進むことができます。

◆ニトリアプリ「お部屋deコーディネート」

コーディネートシミュレーションを利用したショッピング体験は、実際に店舗でディスプレイを見て商品を選ぶ感覚に近いもので、一つのバーチャル店舗機能と言えるでしょう。

2つ目の「サイズwithメモ」は、家具を設置したい場所をスマホのカメラで撮影し、設置エリアのサイズやコメントを保存できる機能です。

◆ニトリアプリ「サイズwithメモ」:スマホで撮影した写真にメモを保存できる

あらかじめ自宅で家具を設置する場所のサイズを測定しておき、店舗で商品を選ぶ際に実際に設置できるかどうかを確認できる便利な機能です。

ニトリアプリでは他にも便利な機能が提供されています。今後も機能の追加・拡張を続けながらより実店舗に近いサービスを実現することで、ユーザーがアプリを利用するシーンはますます増えていくことでしょう。

2025年3月末時点のニトリアプリの会員数は2,256万人で、目標としていた2025年3月期末までの2,200万人の会員登録数を達成しました。

引用:株式会社ニトリホールディングス 「2024年3月期 決算説明会」(2024年5月14日)より抜粋。

また同社は株式会社島忠を連結子会社としたことで、従来の生活雑貨・家具・インテリア商品に加え、ホームセンター商材や一般商材までを取り扱えるようになり、今後はユーザーの住まいと暮らしに関する包括的なサービスを提供するブランドを目指しています。

参考:流通ニュース 「二トリHD/3~5月、島忠子会社化・EC好調で増収増益」(2021年6月30日掲載記事)

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

企業②アプリで“共感”を醸成しユーザーと深くつながる「無印良品」

「無印良品」を運営する株式会社良品計画の2020年2月期※のEC売上高は222億3,700万円(前期比で11.2%増)、EC化率は6.8%です。現在、EC単体の売上高は明示されていませんが、全体の売上高が堅調に推移していることから、EC売上についても同様の伸長が予想されます。

※21年以降は店頭販売とECの売上が合算報告(2024年8月期の全体営業収益は6,616億円/前期比13.8%増、全利益段階で過去最高業績)

良品計画が2013年にリリースしたモバイルアプリ「MUJI passport」は、生活雑貨・家具・インテリア販売業界におけるアプリ戦略の成功事例として高く評価されています。そのためWebの先駆企業というイメージが強いためか、「思っていたよりもEC化率が低い」と感じる方もいるのではないでしょうか。

EC化率はECでの直接売上高を反映している数字です。そのため、同社が実施している、Webやアプリを利用した店舗誘導(キャンペーンやクーポンなど)やユーザーとのコミュニケーション(情報発信)などの施策の影響度を考慮すると、ECサイトが店舗の売上に極めて大きく貢献していることが考えられます。

実際に、2024年8月期末時点のMUJI passportのアプリの年間アクティブユーザー数は日本国内で1,569万に達しており、それに伴い無印良品店舗の年平均の来店回数も増加しています。

参考:ネットショップ担当者フォーラム 「良品計画のEC売上は222億3700万円の11.2%増、EC化率は6.8%[2019年度実績]」(2020年4月20日掲載記事)、株式会社良品計画「企業情報 数字で見る良品計画」、数字で見る良品計画

良品計画では、MUJI passportを店舗誘導や商品販売のチャネルとしてだけではなく、「無印良品」の理念に共感してくれるユーザーとの関係性を育む場として捉えています。

無印良品での購入履歴や来店記録だけにととまらず、ユーザーが設定したSNS連携機能を通して、コメント件数や「いいね!」の数、クチコミなど、ユーザーの無印良品に関わるさまざまな行動を追跡できるため、ユーザーをより理解するために役立ちます。

また「無印良品の理念に、どれだけのユーザーが共感してくれているか?」を数値化しやすくなるため、同社では、従来は定量化できなかったブランドイメージの印象を計測・評価しながら、無印良品のデジタルマーケティングを推進しています。

参考:ネットショップ担当者フォーラム 2017 セミナーレポート 「良品計画の川名部長が語る「消費者の共感」を生む無印良品のデジタルマーケティング」(2018年1月9日掲載)

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

企業③紙のカタログからオンラインへ移行したイケア・ジャパン

2025年1月に発表されたイケア・ジャパン株式会社の決算報告によると、2023年9月~2024年8月までの売上高は952億7,900万円で、純利益は-16億2,100万円の赤字転換となりました。

参考:官報決算データベース 「イケア・ジャパン株式会社 第23期決算公告」(2025年01月31日 官報掲載情報)

イケアは、2017年4月より日本国内のEC販売をスタートさせました。ECの売上高は公表されていないため不明ですが、立ち上げ初年度となる2017年のEC化率が約7%。以降、倍々の勢いで成長しているとされています。

参考:日経クロストレンド 「EC後発のイケア アプリと都心型店舗で巻き返すオムニチャネル戦略」(2022年3月29日掲載記事)

イケア・ジャパンもアプリ施策に力を入れています。

AR(Augmented Reality:拡張現実)が搭載された原宿店限定のアプリ「IKEA原宿」では、店舗内の商品にiPhoneをかざすと商品情報(商品名、価格、色、類似商品の情報など)が表示され、そのままアプリで購入手続きまで済ませることができます。※現在、本サービスは終了しています。

また、アプリを起動して商品情報をタップし、室内の何もない平坦な場所にiPhoneのカメラを向けると、そこに商品を設置したイメージ画像が表示されます。自宅で利用できる簡易的な配置シミュレーション機能は、ユーザーの利便性を大きく向上します。

参考:流通ニュース 「イケア/『原宿店限定アプリ』 ARで商品チェック、EC連動で購入も」(2020年8月25日掲載記事)

イケアの最大の特徴であった商品カタログ(紙媒体)は2020年に廃止されています。しかし、ECサイトにおいて、擬似的にインテリアコーディネートができるバーチャルショールーム「IKEA Kreativ(イケア クリアティーヴ)」を展開し、デジタルカタログとしても機能しています。

このように、イケアはデジタル戦略にシフトしており、今後もアプリやWebを通じたEC戦略により一層注力していくことになるでしょう。

参考:ロイター 「家具大手イケア、商品カタログの発行終了 70年の歴史に幕」(2020年12月8日掲載記事)、イケア公式オンラインストア「IKEA Kreativ」

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

企業④ヤマダホールディングスとの合併で活路を開く大塚家具

株式会社大塚家具は、ECサイトでの集客を目的としたバーチャルショールームの開設やECサイトの機能改善などを通して、EC事業の強化に取り組んでいました。

しかし、2021年9月に株式会社ヤマダホールディングス(以降、ヤマダ電機)の完全子会社となり上場廃止しています。さらに、2022年5月には吸収合併される形で法人格がなくなり、現在は同社の「大塚家具事業部」として、ヤマダ電機が展開するストアブランドとなっています。

大塚家具の2020年4月期のEC売上高は4億9,500万円でした。全体の売上高が348億5,500万円なのでEC化率は1.4%程度で、ニトリや良品計画に比べて極めて低いと言えます。

筆者のイメージでは「大塚家具は高価格帯の輸入商品を多く取り扱っている」という印象でしたが、実際に調べてみると、ECサイトでは高価格商品ばかりではなく低価格帯の商品も幅広く取り扱っていることが分かりました。

同社では、「LOCONDO.jp」の家具通販サイト「LOCONDO HOME(ロコンドホーム)」や、「Yahoo!ショッピング」「Amazon」などのモール型ECにも出店するなど、積極的なEC事業を展開してきました。

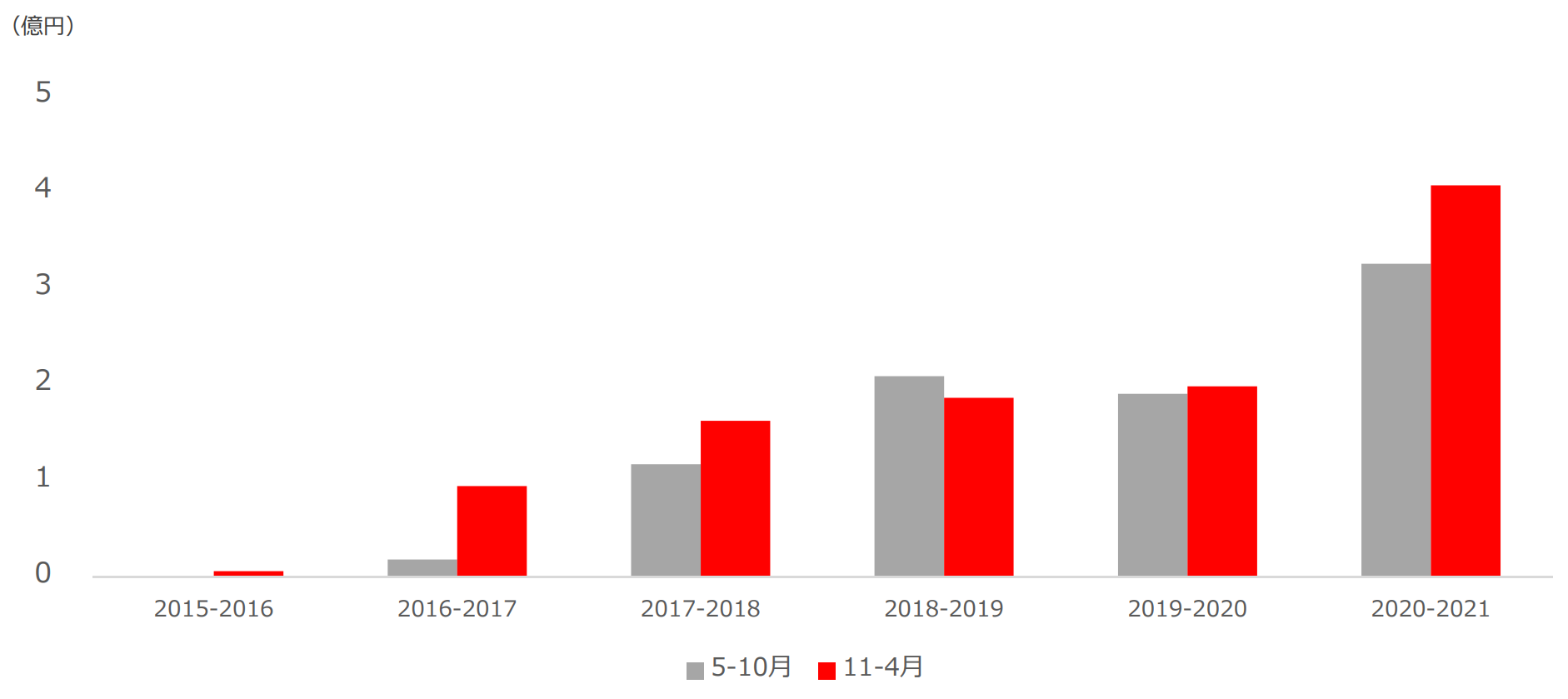

2016年の以降、主力の店舗事業の売上が下がったことで、結果的に赤字が積み上がりましたが、EC売上高にのみフォーカスすると、2016年から2021年にかけて大きく売上を伸ばした点については、EC戦略の成果として評価すべきでしょう。

◆EC売上高推移(2015年〜2021年)

参考:IR BANK 「株式会社大塚家具 2021年4⽉期 決算説明資料」(2021年6月9日)

大塚家具を傘下としたヤマダ電機では、ECと実店舗の融合を目指した「家電住まいる館&YAMADA web.com」という新しいスタイルの店舗を展開しています。

参考:リアルエコノミー(北海道の今を読み解く地域経済ニュースサイト) 「ヤマダ電機がネットとリアルの融合型最新店舗、『家電住まいる館&YAMADA web.com清田店』」(2020年10月4日掲載記事)

新店舗で打ち出している強みは「家電製品から家具・インテリア、リフォームなど、住まいに関するあらゆるものをそろえることができる」ことです。そのため、ヤマダ電機の店舗戦略に大塚家具の家具・インテリア事業が重要な役割を持つことが分かります。

今後の大塚家具は、ヤマダ電機の主力事業として活路を切り開いていく可能性が十分にあると筆者は考えています。

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

企業⑤実店舗開業も果たした家具・インテリアの通販ブランド「LOWYA」

家具ブランド「LOWYA(ロウヤ)」を運営している株式会社ベガコーポレーションの、2024年3月期の売上実績は159億円に上ります。

同社では、通販事業を始めた時は「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」などのモール型ECを主戦場としていましたが、モール内の価格競争が激化と物流コストの上昇が利益を圧迫し始めたことから、「LOWYA」ブランドの確立と自社ECサイトの構築に着手しました。

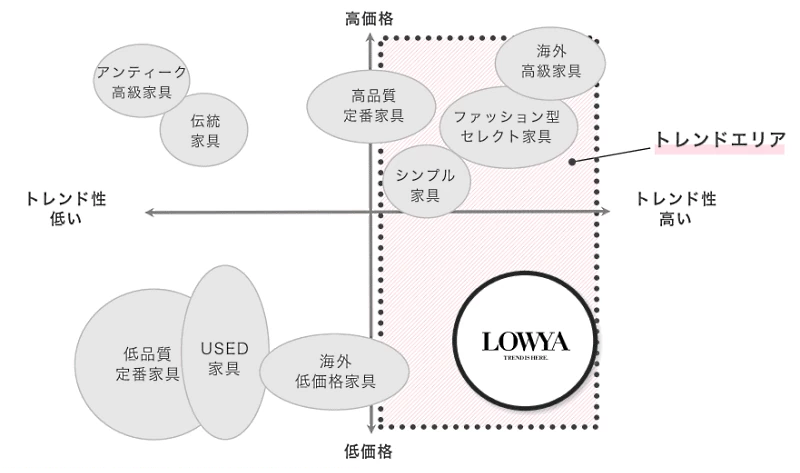

LOWYAが急成長した理由は、適切なセグメントとWebマーケティングの成功にあるでしょう。

セグメントを適切に見極め、トレンド性の高さを維持しつつ手頃な価格帯の商品を取り扱うことにフォーカスするとともに、オンラインショップを訪れたユーザーのサイト回遊率を高めるための工夫をECサイトに施してSEOを向上し、Googleの評価をクリアしたことで、ECサイトの訪問者数を一気に増やすことに成功しました。

実店舗を持たずECに絞ったLOWYAの事業では、コロナ禍の巣ごもり需要も追い風となり、高い成長率を実現しました。

参考:ネットショップ担当者フォーラム 「モール依存から自社EC売上比率5割のカギは「ブランディング」。家具EC「LOWYA」の自社ECシフト&SNS活用などの大改革事例」([PR]記事)

このように、これまでEC市場を主戦場としてサービスを展開してきたLOWYAですが、2023年4月より、ついに直営の実店舗を開業しました。福岡の1号店を皮切りに、大阪、名古屋と店舗を増やしていき、2024年には関東進出を果たし、東京・横浜にも店舗をオープンしています。

今後は、実店舗による新規販路の開拓とともに、リアルとオンラインを融合した様々な戦略に打って出ることが予想され、今後の成果が期待されます。

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

生活雑貨・家具・インテリア販売業界におけるEC施策の3つのポイント

生活雑貨・家具・インテリア販売企業におけるEC施策の重要なポイントは次の3つです。

ポイント①:アプリを利用してECと実店舗の融合を促進する

すでに多くの企業がEC戦略を進め、モバイルアプリの提供なども実施しており、今後も業界全体でEC化率の成長が見込まれます。EC化率が示すのはECの直接的な売上だけなので、アプリがユーザーとのコミュニケーションの起点となり、実店舗の来店数や購買が促進したという効果を捉えることはできません。

企業はアプリ/ECと実店舗を分けて考えることをやめ、OMO(Online Merges with Offline)戦略でチャネル間の垣根を取り除く必要があります。そのためには、次の施策が有効です。

・アプリにバーチャル店舗機能を組み込む

・実店舗でアプリのダウンロードを促進する

・実店舗でアプリを活用できる仕組みを整備する

ポイント②:EC市場との相性が良い低価格帯の商品にも目を向ける

生活家電・家具・インテリア販売業界のEC施策では、取り扱う商品の価格帯も重要です。ECサイトでは実物を見たり触ったりして商品を確認することができないため、高価格商品は実店舗で買いたいというユーザーニーズが高くなります。そのため、ECサイトでは、ユーザーが気軽に購入できる低価格商品のラインアップを用意することも戦略の一つになります。

先述した大塚家具のように、ECサイトでユーザーが親しみやすい手頃な商品を販売することで、ユーザーの訪問回数や購入機会を増やすことにもつながります。

ポイント③:企業およびブランドの世界観を確立する

生活家電・家具・インテリア販売業界で成功している企業は、企業やブランドの世界観(イメージ)が確立されており、そのイメージがユーザーに認知されています。

住環境や暮らしに密接した生活雑貨・家具・インテリアなどの商品は、ユーザーのライフスタイルを支え、彩るための重要な要素でもあります。ブランドが持つ世界観を明確にしてユーザーに発信していくことは、最適なセグメントにアプローチするためにも有用です。

ECサイトへのアクセス数を増やすためには、広告やプロモーションのコストがかかるものですが、その中で特別なコストが発生しない方法があります。

それは、ユーザーのWeb検索(企業名やブランド名で検索)とアプリのインストールによるアクセスです。自発的にWeb検索やアプリインストールを行ってくれるユーザーを増やすためには、ユーザーに「共感」してもらえる理念と世界観が不可欠です。

ユーザーに世界観を想起させることのできない企業やブランドは、比較検討が当たり前のEC市場では、常に価格競争にさらされることになるでしょう。

EC構築なら「EBISUMART(エビスマート)」 お役立ち資料3点セットをダウンロードする

ユーザーに選ばれる企業を目指して

生活雑貨・家具・インテリアは生活と密接に関わる商材です。アプリ開発や広告ももちろん大切ですが、簡単に比較検討できるEC市場で、常にユーザーに選ばれる存在となるためには、ユーザーに商品だけでなく、企業やブランドそのものを好きになってもらうことが重要であると筆者は考えています。

自社の理念や世界観をユーザーに認知してもらえるように、商品やサービス開発はもちろん、店舗やアプリのデザインや機能開発、メディア広告、SNSを通じたコミュニケーションなど、事業におけるあらゆる活動で一貫した姿勢を示していくことが大切です。

より多くのユーザーの支持を獲得するためにも、自社の世界観を確立して情報発信をしていきましょう。