「海外の消費者に日本食品を販売したいけど、食品の越境ECってどうやって始めたらいいの?」

「規制や販売戦略が分からなくて踏み出せない……」

このような悩みをお抱えではないでしょうか。

世界的な日本食ブームを背景に、越境ECを活用した食品販売は大きなビジネスチャンスとなっています。コロナ禍以降も拡大を続ける越境EC市場では、健康食品・菓子類・調味料など日本の食品が高い評価を受けています。

しかし越境ECの参入には、幅広い知識が必要です。この記事では、市場規模、越境EC向きの商品特徴から各国の規制まで、網羅的に解説します。

必要な情報をキャッチアップして、越境ECの成功への道筋をつかんでいきましょう。

1. 食品越境ECの市場規模と今後の成長性

まず、市場動向から確認していきましょう。

食品の越境EC市場を体系的に捉えるには、2017年の農林水産省の調査が、少々過去ではあるものの信頼性の高い情報源となりますので、以下でご紹介します。

② 食品カテゴリ別の人気商品ランキング

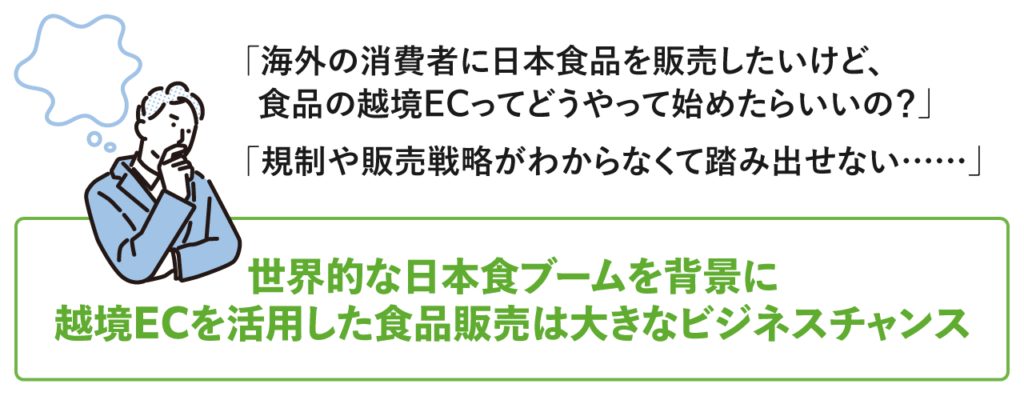

1-1. アジア太平洋地域が全体の8割を占める

まず全体を概観すると、日本からの食品越境EC市場規模(2017年時点)1,574億円のうち、82%がアジア大洋州向けであり、中国市場の規模がその主要因となっています。

出典:農林水産省「平成29年度日本からの電子商取引(EC)を用いた農林水産物・食品の輸出に関する調査」(2018年3月)

◆アジア太平洋地域の市場特性

・中国市場:食品越境EC全体の中心地であり、日本から中国への食品越境EC輸出額は推計約1,200億円にも上ります。中国では食品安全への懸念から日本製品への信頼が厚く、健康食品や菓子類などのニーズがあります。

・香港市場:関税がなく規制も比較的緩やかなため、越境EC参入の敷居が低い特徴があります。一人当たりGDPも高く、日本食品への親和性も高いため、初期市場として選ばれるケースも多く見られます。

・台湾市場:親日感情が強く、日本食品への理解度が高い市場です。人口規模は小さいものの、安定した需要があり、日本の食文化に対する関心も高く維持されています。

・東南アジア市場:今後最も高い成長が期待される地域で、中間層の拡大とともに日本産高品質食品へのニーズが急増しています。特にタイ、シンガポール、マレーシアでは日本食レストランの増加とともに家庭での日本食材使用も広がっています。

アジア圏はECの普及率も高く、スマートフォン決済や配送インフラも整っています。食品越境ECのポテンシャルが非常に高い地域です。特に中国市場はボリュームゾーンであり、戦略的に重要な位置付けと言えるでしょう。

一方、欧米については以下の特性があります。

◆欧米の市場特性

・北米・中南米:越境EC市場全体の約14%を占める重要市場で、日本茶やスナック菓子、調味料などが人気です。Amazonが大きなシェアを持ち、プレミアム層をターゲットにした高品質日本食品が好まれています。規制や認証取得のハードルは高いものの、市場が成熟しているため安定した需要が見込めます。

・欧州:全体シェアは小さい(4%程度)ですが、美食志向から日本の調味料や酒類に一定の需要があります。特にドイツ、フランス、イギリスは日本食レストランの増加に伴い、家庭用調味料などの需要も拡大しています。地域ごとに言語や規制が異なるため、進出には現地の法規制調査が重要です。

出典:農林水産省「平成29年度日本からの電子商取引(EC)を用いた農林水産物・食品の輸出に関する調査」(2018年3月)

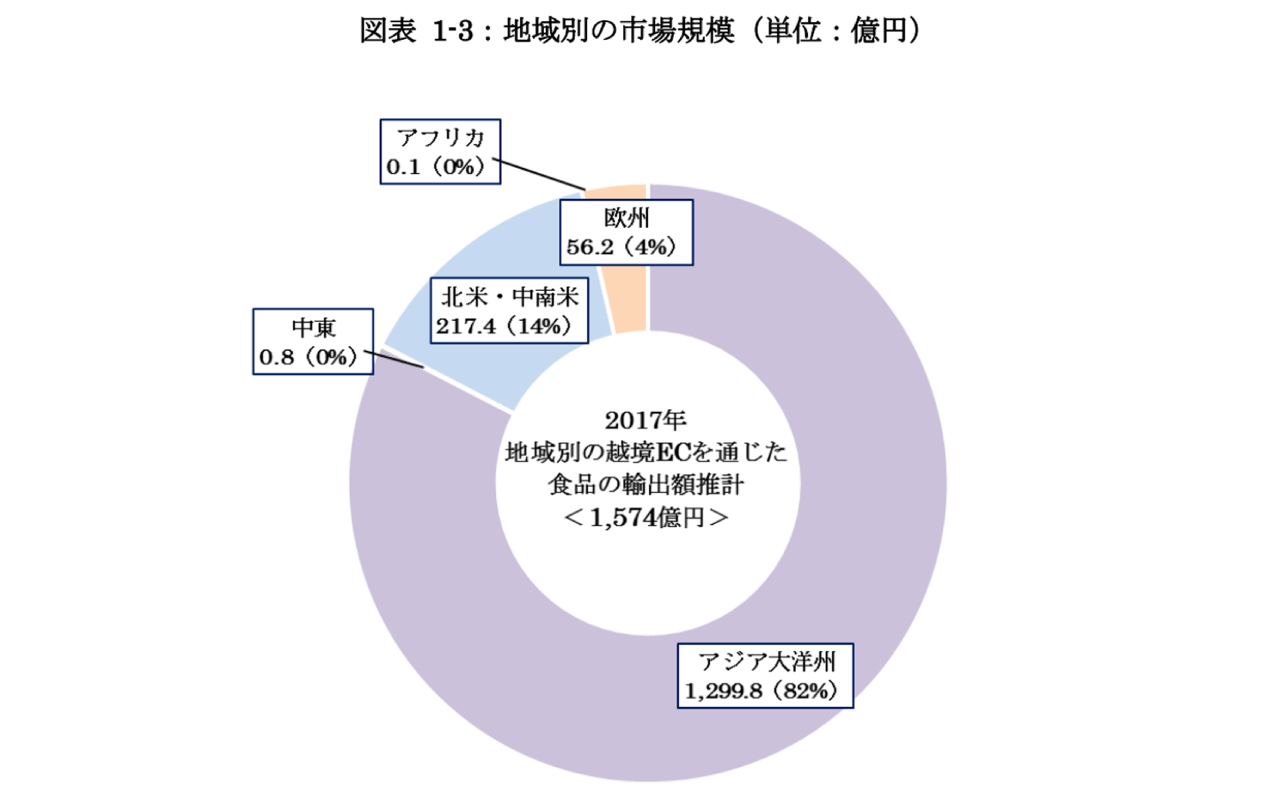

1-2. 食品カテゴリ別の人気商品ランキング

越境ECで売れている日本食品には特徴的な傾向があります。品目別の市場規模を見ると、健康食品や菓子類など保存性が高く、コンパクトな商品が上位を占めています。

出典:農林水産省「平成29年度日本からの電子商取引(EC)を用いた農林水産物・食品の輸出に関する調査」(2018年3月)

◆人気の食品カテゴリと特徴

・健康食品・サプリメント:最も売上が大きく613億円(市場全体の39%)を占めています。日本製の健康食品は品質と効能への信頼が厚く、美容・ダイエット・健康ケアなどの機能性商品が人気です。サプリメントは長期保存可能で軽量なため物流コスト面でも有利であり、高単価商品が多いことも越境ECとの相性が良い理由です。

・菓子類:404億円(26%)と第2位の市場規模を持ちます。日本の菓子類は独特のフレーバーや高いクオリティ、美しいパッケージデザインが海外で高く評価されています。

・調味料:113億円(7%)の市場規模があり、醤油・味噌・だしなど日本料理の基本となる調味料の需要が高まっています。日本食レストランの世界的な増加に伴い、家庭での日本食調理ニーズも拡大しています。調味料はリピート性が高く、安定した売上が期待できるカテゴリです。

・緑茶:103億円(6%)を占め、健康飲料としての評価が高い日本茶は特に欧米で人気です。抹茶や玄米茶など独特の風味を持つ商品は海外では珍しく、ギフト商品としても選ばれています。茶葉は軽量かつ長期保存可能で国際配送にも適しています。

一方、穀物(14億円)や生鮮食品(10億円)は、賞味期限や輸送の課題から、越境ECでの販売額が小さい傾向があります。

日本酒・酒類・飲料(あわせて123億円)も一定の需要がありますが、重量や体積の大きさから取り扱いが難しいカテゴリです。

出典:農林水産省「平成29年度日本からの電子商取引(EC)を用いた農林水産物・食品の輸出に関する調査」(2018年3月)

全体の最新情報については、以下の記事にまとめていますので、あわせてご覧ください。

2. 越境ECで成功しやすい食品の6つのポイント

続いて、食品の越境ECで成功させるためには、どのような商品を選べば良いのか、見ていきましょう。以下6つのポイントがあります。

② 賞味期限が長い食品

③ 常温保存可能な食品

④ 日本の伝統食品

⑤ 日本らしさの感じられるパッケージ

⑥ 外国人観光客に人気の食品

2-1. 軽量かつ小型の食品

海外配送では重量・体積に応じて送料が大きく変動するため、軽くてコンパクトな食品が有利です。国際送料はしばしば商品価格を上回ることもあり、軽量・小型の品は価格競争力を維持しやすい利点があります。

◆軽量・小型食品の利点

・配送コスト削減:重量や体積に応じて料金が設定される国際配送では、軽くてコンパクトな商品ほど送料が抑えられます。たとえば100g未満のお茶葉と1kgの調味料では、送料が3〜5倍違うことも珍しくありません。軽量商品は、販売価格に占める物流コスト比率を低く抑えられます。

・破損リスク低減:軽量・小型食品は輸送中の衝撃による破損リスクも低くなります。国際配送では荷物の積み替えが複数回発生するため、軽量で頑丈なパッケージの商品は、安全に届く確率が高くなります。特に粉末状の商品や個包装された菓子類は、破損しにくく適しています。

・まとめ買い促進:小型軽量な商品は複数個をまとめ買いしやすく、顧客の一回あたりの購入点数増加が期待できます。たとえば小型の調味料セットや複数フレーバーのお菓子詰め合わせなどは、人気があります。

・輸入規制対応:多くの国では少額・少量の個人輸入には簡易な通関手続きが適用されます。小型軽量商品は関税や検疫の規制を受けにくい傾向があり、スムーズな通関につながります。

越境ECを初めてスタートする際には、まず軽くてかさばらない食品から始めるのが賢明です。

先にも見たように、越境ECで人気の食品はスナック菓子、サプリメント、緑茶など小型軽量のものが中心で、ペットボトル飲料や酒類のように重量・体積がある商品は敬遠される傾向があります。

2-2. 賞味期限が長い食品

国際配送では通関手続きや輸送時間により配送に日数がかかるため、最低でも6か月以上の賞味期限が残っている必要があります。

◆長期保存可能食品の種類と特性

・乾物類:乾燥食品は水分が少なく微生物の繁殖を抑えられるため、長期保存に適しています。干し椎茸、昆布、わかめなどの乾燥海藻類、かつお節などは1年以上の賞味期限があり、越境ECでの取り扱いに理想的です。軽量で風味も保ちやすく、海外でも調理しやすい利点があります。

・レトルト・缶詰食品:高温処理により長期保存が可能なレトルト食品や缶詰は、6か月〜3年程度の賞味期限があります。カレー、丼物の素、缶詰魚介類などは日本の味をそのまま届けられる点で人気があります。ただし重量があるため、送料とのバランスを考慮する必要があります。

・菓子類:ビスケット、せんべい、キャンディなど糖分や油分の多い菓子類は、適切な包装で6か月〜1年程度の保存が可能です。個包装された商品は鮮度維持に優れ、少量ずつ楽しめる点も海外消費者に好評です。季節限定や地域限定の菓子は、希少性から人気があります。

・調味料:醤油、味噌、だし、乾燥調味料などは6か月〜2年程度の賞味期限があり、長期輸送・保管に適しています。調味料は使い切るまで時間がかかるため、現地消費者にとって長い賞味期限は重要な購入判断材料となります。

発送時に賞味期限が短い商品を越境ECで販売すると、到着時には期限切れ間近となり、クレームにつながる恐れがあります。したがって、日持ちのする食品(乾物、レトルト、菓子類、インスタント食品など)を優先的に選ぶと良いでしょう。

2-3. 常温保存可能な食品

温度管理が必要な冷蔵・冷凍食品は国際物流ハードルが高いため、常温で保管・配送できる食品が越境ECには適しています。特に、初めて越境ECにチャレンジする際には、常温保存商品から始めるのが賢明です。

◆常温保存食品のメリット

・物流コスト削減:冷蔵・冷凍輸送と比較して、常温配送は大幅にコストを抑えられます。国際クール便は通常の2〜3倍の送料がかかるケースが多く、商品価格に対する物流コストの比率が高くなりすぎると価格競争力が失われます。常温商品なら通常の国際宅配便で安全に配送でき、顧客負担も軽減できます。

・通関手続きの簡素化:常温食品は温度管理が不要なため、税関での手続きがスムーズです。冷蔵・冷凍品は検疫や安全検査で留め置かれるリスクが高く、その間も温度管理が必要となるため複雑な手続きが発生します。常温品は比較的短時間で通関でき、配送遅延リスクも低減できます。

・品質劣化リスクの最小化:国際輸送中の温度変化は品質劣化の原因となりますが、常温保存商品はこうしたリスクは軽減されます。たとえば、冷凍食品が輸送中に解凍と再凍結を繰り返すと品質が著しく低下しますが、常温品はそうした心配がありません。顧客満足度を維持するためにも品質安定性は重要です。

・多様な保管方法への対応:現地の物流倉庫や顧客宅での保管に特別な設備が不要です。冷蔵・冷凍品は保管スペースの制約もあり、多くの越境EC支援サービスでは対応していないか、割高な料金設定になっています。常温品なら受け取った顧客もすぐに保管でき、使用時期も柔軟に決められます。

実際、越境ECで成功している事業者の多くは常温保存可能な菓子類、乾麺、調味料、お茶、健康食品などを主力商品としています。

これらの商品は賞味期限も比較的長く、国際配送で生じるさまざまなリスクを軽減できるため、まずは常温品から始めることで物流面のリスクを最小限に抑えられるでしょう。

2-4. 日本の伝統食品

海外市場では「Made in Japan」の食品に対する信頼と関心が高く、中でも日本の伝統的な食材や食品は品質と独自性で高い評価を受けています。日本独自の食文化を反映した商品は差別化要素となります。

◆海外で人気の日本伝統食品

・抹茶関連商品:抹茶は世界的な健康ブームと日本文化への関心から特に人気があります。茶葉だけでなく、抹茶パウダーやお菓子、ドリンク、アイスクリームなどの加工品も高い評価を得ています。美しい緑色と独特の風味、健康効果(抗酸化作用など)が海外消費者の購買意欲を刺激しています。

・発酵食品:味噌や醤油、酢などの発酵調味料は世界的な健康志向の高まりにより注目されています。プロバイオティクスや伝統的な製法による健康効果がアピールポイントとなり、特に欧米の健康志向層からの支持があります。発酵食品は日本の食文化を象徴する存在として、料理愛好家たちから積極的に取り入れられています。

・海藻製品:海苔や昆布、わかめといった海藻類は、日本独特の食材として注目されています。スーパーフードとしての栄養価の高さや、おにぎり・すしといった日本食の普及により認知度が上昇しています。中でも海苔は軽量で日持ちし、味も受け入れられやすいため人気商品です。

・だし文化製品:かつお節や昆布、椎茸などのだし素材、顆粒だしや液体だしなどは、世界的なうま味ブームにより需要が高まっています。手軽に本格的な和食の味を再現できる点が評価され、料理愛好家からプロの料理人まで幅広い層に支持されています。たとえば、化学調味料不使用の天然だしは健康志向の高い市場で差別化要素となります。

より具体的な食材については、ジェトロの「日本産食材ピックアップ」のページも参考になります。

2-5. 日本らしさの感じられるパッケージ

商品そのものだけでなく「パッケージ」も、購買意欲に大きく影響します。海外の消費者は、日本らしい独特のデザインや細部まで行き届いた包装に、高い価値を感じる傾向があります。

◆効果的なパッケージデザインの要素

・和風デザイン要素:富士山、桜、和柄など日本を象徴するビジュアルはブランド認知を高めます。たとえば茶葉の缶に富士山や桜のモチーフをあしらった商品は、それだけで「日本らしさ」をアピールでき、土産物としての魅力が増します。また、海外では和文様(市松模様、麻の葉など)のデザインも独特の美しさで評価されています。

・高品質素材と職人技:日本製品は細部までこだわった包装で知られています。きめ細かい紙質や印刷技術、精密な箔押しや型抜きなど、技術の高さを感じさせるパッケージは「プレミアム感」を演出し、ギフト需要にも応えます。とりわけ、高級菓子や茶葉など贈答品として購入されることの多い商品では、包装の美しさが付加価値となります。

・ストーリーテリング:商品の由来や伝統的な製法、地域の特色などを伝えるパッケージデザインは、商品の背景を知りたい海外消費者の興味を引きます。QRコードを活用した多言語での詳細情報提供や、パッケージ裏面への製造過程の写真掲載など、情報開示の工夫も効果的です。

・環境配慮型デザイン:日本の繊細な包装は時に過剰包装と見られることもありますが、リサイクル素材や最小限の包装で最大限の美しさを表現する環境配慮型デザインは、特に欧米の環境意識の高い消費者から支持されます。竹や和紙など日本の伝統素材を活かした環境に優しいパッケージも差別化要素となります。

折り目正しい和風の意匠や、日本語のロゴ・書道体などをあえて取り入れたデザインは「日本らしさ」を演出し海外で人気です。SNS映えするパッケージは口コミ拡散にもつながります。

越境ECで販売する際は現地の言語表記も兼ねつつ、日本的な美意識を感じられるパッケージデザインにすることで競合商品との差別化と付加価値向上が期待できます。

2-6. 外国人観光客に人気の食品

訪日外国人に好評な食品は、そのまま海外でも売れる可能性が高い貴重なヒントです。インバウンド需要の高い商品を調査し、海外での販売商品選定に生かしましょう。

◆インバウンド人気商品の特徴

・地域限定菓子:「白い恋人」(北海道)や「東京ばな奈」(東京)、「紅いもタルト」(沖縄)など、特定地域の名産菓子は外国人観光客に非常に人気があります。これらは日本でしか手に入らない希少性と、地域の特色を反映した味わいが評価されています。個包装でお土産として持ち帰りやすい商品は、越境ECでも人気が出やすい傾向にあります。

・フレーバーバリエーション商品:たとえば抹茶味のキットカットは「日本らしいフレーバー」として根強い人気があり、訪日客が大量購入する定番商品です。海外では見られない抹茶、わさび、梅など和の食材を使った独創的なフレーバーの菓子類は、SNS映えする話題性もあり越境ECでの販売でも注目を集めやすいでしょう。

・インスタント食品:一蘭ラーメンのような有名店の即席麺や、お茶漬けの素、カレールーなど手軽に日本食が楽しめる商品は外国人観光客に人気です。これらは帰国後も日本食の味を再現できる点が評価され、越境ECでもリピート購入される傾向があります。

・伝統的な調味料セット:醤油、みりん、酢、だしなど和食の基本調味料は、日本食に興味を持つ外国人が自国で和食を作るための必需品です。小分けのギフトセットなどは訪日客がお土産として購入しており、その後の越境EC購入につながるケースも多く見られます。

「外国人観光客が熱狂する商品=海外で需要がある商品」と考え、商品ラインナップに反映させることでヒット商品を見極める一助となるでしょう。訪日外国人向けの土産物店での売れ筋ランキングや、空港免税店での人気商品は、越境ECでの品ぞろえを検討する際の参考になります。

参考:【農林水産省委託事業】三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「食によるインバウンド対応推進委託事業(お土産市場行動調査事業)報告書」(2019年3月)

3. 食品の越境ECの始め方

続いて、食品の越境ECのプラットフォーム面について、見ていきましょう。

食品越境ECビジネスを成功させるためには、さまざまな販売チャネルの中から自社に最適な方法を見極める必要があります。ここでは主要な参入方法の特徴と選択ポイントについて解説します。

② 自社に最適な方法の選び方

3-1. 越境ECの3つの始め方とそれぞれの特徴

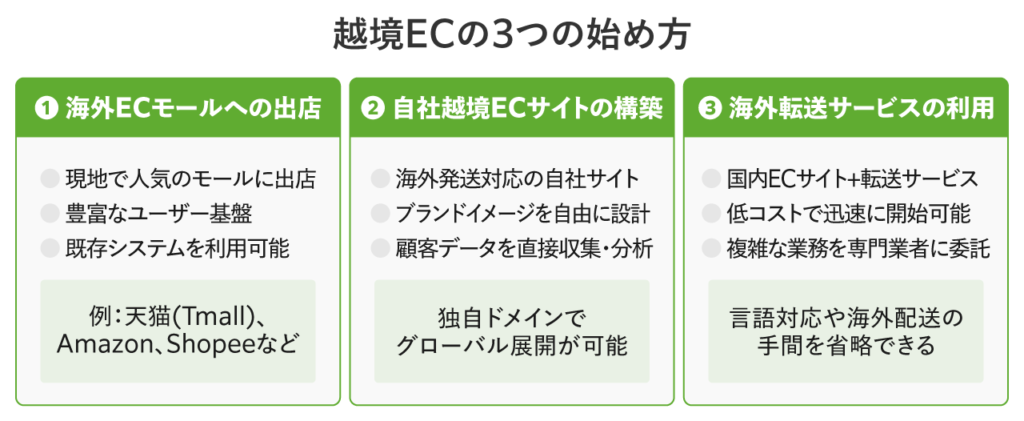

食品越境ECには主に3つの始め方があり、それぞれに異なる特性があります。自社の状況や目標に合わせて適切な方法を選択することが重要です。

◆越境ECの3つの始め方

・海外ECモールへの出店:天猫(Tmall)やAmazonといった海外の主要ECプラットフォームに店舗を開設する手法です。これらのプラットフォームは膨大なユーザー数を誇り、食品カテゴリを探索する消費者に直接アプローチできます。すでに確立された販売システムを活用できるため、参入時の技術的ハードルも比較的低いと言えます。

・自社越境ECサイトの構築:複数言語・海外発送に対応した独自のECサイトを立ち上げる手法です。自社の裁量で販売方針やブランドイメージを構築できる点が最大の魅力です。食品の場合、生産背景や素材へのこだわり、製法の特徴など詳細な情報発信で、高付加価値商品の魅力を伝えられます。購入者情報を直接取得できるため、分析やマーケティングの精緻化も期待できます。

・海外転送サービスの利用:国内向けの既存ECサイトに海外からの注文機能を追加し、専門業者に委託して国際配送を代行してもらう手法です。新たな開発負担が最小限で済み、迅速な海外展開が可能です。言語の壁や決済方法、国際物流といった越境EC特有の障壁を、専門業者のサービスで解決できるメリットがあります。

3-2. 自社に最適な方法の選び方

企業の状況や経営資源、目標によって最適な越境EC参入方法は異なります。自社の特性と各方法の親和性を見極めましょう。

◆判断基準の例

・有名ブランド保有企業:すでに国内で確立された知名度を持つ食品ブランドは、その認知度を生かした「海外ECモール出店」が効果的です。特に “日本ブランド” としての価値が高い食品は、モール内の日本食品カテゴリで注目を集めやすいという利点があります。

・中小企業・新規参入者:初期投資を抑えながら市場反応を確認したい場合は、「海外転送サービス」からのスタートが賢明です。既存の国内ECインフラを有効活用しながら、低リスクで越境販売に挑戦できます。市場で手応えを感じた後、段階的に本格的な海外展開を検討するという段階的なアプローチが適しています。

4. 食品越境ECで確認すべき規制と対応

最後に、食品の越境ECで注意したい各国の輸入規制や表示要件、認証制度などについて確認していきましょう。以下のポイントを解説します。

② 食品表示の多言語対応を行う

③ 国際認証取得で信頼性を高める

④ アレルギー表示を徹底して訴訟リスクを回避する

4-1. 各国の食品輸入規制を事前に調査する

食品は国ごとに異なる輸入規制・検疫条件が定められているため、参入前に対象国の規制を確認しましょう。各国政府は安全保障や健康上の理由から、詳細なルールを設けています。

◆主要国の食品輸入規制

・中国:輸入食品には中国語ラベルの貼付が義務付けられ、特定食品には事前登録や認証が必要です。乳製品、肉類、水産物などは製造施設の登録が求められます。また中国独自の食品安全国家標準(GB規格)に適合していることを証明する必要があり、成分や添加物の規制値が日本と異なる点に注意が必要です。

・東南アジア諸国:国ごとに規制が異なりますが、ハラール認証(イスラム法に則った食品であることの証明)が重要な国が多くあります。マレーシア、インドネシアなどではハラール認証が実質的な市場参入条件となる商品カテゴリもあります。表示言語要件や添加物規制も国により異なるため個別確認が必須です。

・米国:FDA(食品医薬品局)による規制が厳格です。すべての食品輸入には事前通知(Prior Notice)が必要で、施設登録や原材料・添加物の規制も厳しく管理されています。近年施行されたFSVP(外国供給業者検証プログラム)では、輸入業者に対して外国の供給元が米国の食品安全基準を満たしていることを検証する責任が課されています。

・EU諸国:EU全体の規制と各国独自の規制が存在します。食品接触材料の規制(プラスチック容器など)や添加物の使用制限が厳しく、原産地表示や栄養表示にも厳格なルールがあります。特定アレルゲンの表示義務も厳格で、14品目の明示が必須となっています。有機食品の場合はEU有機認証が必要となる点も重要です。

ジェトロのサイトでは「日本から食品を輸出する際の各国の輸入規制」を品目・地域ごとに検索できるデータベースが公開されています。

参考:ジェトロ「日本からの輸出に関する制度 | 農林水産物・食品 – 産業別に見る」

これを使えば、ある食品について「米国ではFDAの事前通知が必要」「EUでは特定添加物の使用禁止」「オーストラリアでは検疫証明書要」など必要事項を把握できます。

事前調査を怠ると、せっかく送った商品が税関で差し止め・没収されたり、返品・廃棄となるリスクがあります。

4-2. 食品表示の多言語対応を行う

販売国の言語で適切な商品表示を行うことは、法律順守はもちろん、消費者の信頼獲得にもつながります。各国・地域によって表示要件が異なるため、現地の規制に準拠した表示が必要です。

◆食品ラベルの多言語対応ポイント

・法定表示事項の翻訳:輸出先国の法律で定められた表示事項(原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者情報、原産国など)を現地語で正確に表示する必要があります。専門用語が多いため、食品専門の翻訳者に依頼すると良いでしょう。原材料名や添加物名は各国の公式名称に従う必要があり、直訳では不適切な場合があります。

・栄養成分表示の現地化:国によって栄養成分表示の様式や単位が異なります。たとえば米国の「Nutrition Facts」形式やEUの「Nutrition Declaration」形式など、その国独自の表示様式に従う必要があります。各栄養素の参照摂取量(RDI/DV)も国により異なるため、現地基準での表示が求められます。

・アレルゲン表示の強調:アレルギー物質の表示は各国で最も厳格に管理されている項目です。含有アレルゲンを太字にする、色付けするなど、現地の規則に従った強調表示が必要です。国によって指定アレルゲンの種類が異なるため(米国は9品目、EUは14品目など)、その国での義務表示アレルゲンを確認しましょう。

・補足説明の追加:日本特有の食品や調理法については、説明を補足すると消費者の理解が深まります。たとえば「わさび」なら「Japanese horseradish(辛い香辛料)」といった説明を加えたり、調理方法や食べ方のイラストを添えたりすると理解しやすくなります。QRコードを活用した詳細情報ページへの誘導も効果的です。

各国の規制を調べ、社内外の専門家と協力して対応を進めましょう。

4-3. 国際認証取得で信頼性を高める

海外市場で食品を売り込む際、第三者機関の認証を取得しておくと信用力が向上します。認証マークは品質や安全性の証明となり、消費者の購買決定を後押しします。

◆主要な国際食品認証

・ハラール認証:イスラム法に則った食品であることを証明する認証で、中東やマレーシア、インドネシアなどイスラム圏への輸出には重要です。豚由来成分や動物性油脂の不使用、製造工程の管理など厳格な基準があります。ハラール食品市場は年々拡大しており、越境ECでも無視できない市場となっています。

・コーシャ認証:ユダヤ教の食事規定に沿った食品であることを証明する認証です。米国やイスラエルなどユダヤ系人口の多い地域で重要視されます。肉類や乳製品に厳格なルールがあり、製造過程での監督も必要です。コーシャ認証食品は「高品質」「清潔」といったイメージもあり、宗教にかかわらず幅広い消費者から選ばれる傾向もあります。

・オーガニック認証:有機栽培・製造基準を満たした食品であることを証明する認証で、各国・地域で基準が異なります。日本のJAS有機認証、米国のUSDAオーガニック、EUのEUオーガニックなど、販売先に応じた認証取得が望ましいでしょう。欧米では有機食品市場が大きく、プレミアム価格での販売が可能になります。認証取得には栽培・製造過程の記録保持や定期的な検査が必要です。

・国際食品安全規格:HACCP、ISO22000、FSSC22000などの食品安全管理システムの認証も、国際市場では信頼性向上に貢献します。欧米や中国などの大規模市場では、これらの安全管理システム導入が取引条件となるケースも増えています。食品製造プロセス全体の安全性を保証する仕組みとして、越境EC販売でも差別化要素になります。

たとえば、イスラム教国やムスリム人口が多い地域をターゲットにするならハラール対応は必須と言えます。

加えて、「安全で信頼できる日本食品」というブランドイメージを築くために必要な認証取得は、時間と費用をかけて推進する価値があるでしょう。

4-4. アレルギー表示を徹底して訴訟リスクを回避する

食物アレルギーに関する表示ミスは、訴訟リスクにも直結する重大事項です。とりわけ欧米などは消費者のアレルギー意識が高く、万一表示されていないアレルゲンで健康被害が出た場合、高額な損害賠償請求を受ける可能性があります。

◆各国のアレルゲン表示要件

・米国FDA規制:主要8品目(乳・卵・魚・甲殻類・木の実・小麦・大豆・ピーナッツ)に2021年からはゴマも追加され、9品目となりました。これらのアレルゲンは原材料名に括弧書きで明記するか、「Contains:」で始まる文で明示する必要があります。成分名だけでは分かりにくい場合(例:カゼインは乳由来)は、アレルゲン源の明記が不可欠です。

・EU規制:14品目(米国の9品目にセロリ・マスタード・亜硫酸塩・ルピナス・軟体動物を追加)の表示が義務化されています。原材料リストでこれらを太字や下線などで強調表示することが要件です。各加盟国ごとに追加要件がある場合もあるため、販売国別の確認が必要です。

・アジア諸国:日本よりも厳格なアレルゲン表示制度を持つ国が増えています。たとえば韓国では22品目の表示が必要で、重篤なアナフィラキシーを引き起こす可能性のある5品目は特別警告表示が必要です。中国、シンガポールなども独自のアレルゲン表示規制を持っています。

アレルギー表示に関しては、万全の情報開示によって消費者の安全を守ることが重要です。それが結果的に自社を守ることにもつながります。

参考:消費者庁「諸外国との表示制度の比較」(2023年11月)

なお、以下のセミナーでは「越境EC・グローバルECのグロースハック戦略のポイント」を紹介しています。アーカイブを無料でご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

セミナーアーカイブのお申し込み:2025年に向けた越境EC・グローバルECのグロースハック戦略セミナー

5. まとめ

本記事では「食品の越境EC」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

食品越境ECの市場規模と今後の成長性として、以下のポイントを解説しました。

・健康食品やサプリメントが最大シェアで菓子類や調味料も人気

・欧米市場も安定成長で日本食材への関心拡大中

越境ECで成功しやすい食品の6つのポイントは以下のとおりです。

② 賞味期限が長い食品

③ 常温保存可能な食品

④ 日本の伝統食品

⑤ 日本らしさの感じられるパッケージ

⑥ 外国人観光客に人気の食品

食品越境ECで確認すべき規制と対応を解説しました。

② 食品表示の多言語対応を行う

③ 国際認証取得で信頼性を高める

④ アレルギー表示を徹底して訴訟リスクを回避する

綿密な準備と戦略のもと越境ECに取り組めば、自社食品を世界中の食卓に届ける道が開けるでしょう。グローバル市場における日本食品のさらなる飛躍に向けて、挑戦を続けていきましょう。