マスタデータ管理(MDM)は、組織の各部門が個別に管理・運用しているシステム内の顧客・商品・取引先などの基本情報(マスタデータ)を一元化し、全部門が同一のマスタデータを使用して正確な情報に基づいたデータ活用を行えるようにするための取り組みです。

顧客ニーズの多様化や生成AIの台頭などをはじめ、めまぐるしく変動するビジネス環境で企業が成功し続けるためには、業務効率の向上と迅速な意思決定を実現したスピード経営の実践が求められています。そして企業のスピード経営の基盤となるのがMDMです。

MDMを導入すると、複数のシステムごとにサイロ化しているマスタデータを一元管理できるため、データの精度と一貫性を保つとともに、データ管理の重複業務を削減して業務効率の向上が期待できます。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者がマスタデータ管理(MDM)について解説します。

マスタデータとは?

「マスタデータ」は他のデータから参照される基礎的なデータで、システムのデータベース内で「マスタ」として一元管理されている情報です。

以下は、代表的なマスタデータの名称と特徴を整理した表です。

◆代表的なマスタデータ

| 名称 | 概要 | 管理項目の例 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 顧客マスタ | 顧客の基本情報 | 氏名、住所、連絡先、メールアドレス、電話番号など | 顧客接点を持つあらゆる業務で参照する |

| 商品マスタ | 自社の製品/サービスの基本情報 | 製品コード、製品名、規格、価格、在庫数、仕様など | 在庫管理、販売管理、製品開発、会計処理などで参照する |

| 取引先マスタ | 取引先の基本情報 | 取引先名、住所、連絡先、担当者、支払い条件、振込先銀行口座など | 受発注管理、請求・支払い管理、与信管理などで参照する |

| 従業員マスタ | 従業員の基本情報 | 社員番号、氏名、所属部署、役職、入社日、給与情報など | 人事管理、勤怠管理、給与計算などで参照する |

| 勘定科目マスタ | 勘定科目の基本情報 | 勘定科目コード、勘定科目名など | 経理処理、財務諸表作成などで参照する |

| ロケーションマスタ | 店舗、工場、倉庫、営業所といった事業拠点の基本情報 | 拠点コード、拠点名、所在地、連絡先など | 物流管理、在庫管理、店舗管理などで参照する |

出典:筆者が独自に作成

各部門で管理しているシステムごとに同じ役割を担うマスタが存在し、それらを部門ごとに異なる方法で管理・運用していると、データの不整合が生じて正確な情報に基づいたデータ活用ができなくなりますし、同一情報を複数部門で管理している状況は極めて非効率です。業務を効率化し、正確なデータを利活用できるようするためには、MDMの導入が必要になります。

MDMの4つの導入方法

MDMは、次の4つのうちいずれかの方法で導入します。

◆MDMの4つの導入方法

| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ①レジストリ型 | 各システムのマスタデータはそのままで、参照用の索引を作成する | 現行システムへの影響が小さく、低コストでMDMを導入できる | マスタは各システムに存在しているため、完全統合ではない |

| ②データ集約型 | 各システムのデータを集約し、データクレンジングを行ったうえで一元管理する | 精度の高いデータを分析用や参照用のデータとして共有できる | 運用データを一旦集約する必要があるため、リアルタイムデータではなく、データ更新も複雑になりやすい |

| ③システム共存型 | MDMシステムと各システムの両方で同じマスタを保持し、データを同期させて運用する | 既存システムを活用して、段階的にMDMを導入できる | 運用が複雑になりやすく、完全統合ではない |

| ④マスタ配信型 | 新たに構築したMDMシステムでマスタ管理し、他のシステムに配信する | 完全統合されたマスタを利用できる | MDMシステムの構築に加え、すべての現行システムでマスタの参照先変更に伴う大規模な改修が必要になるため、導入コストが高い |

出典:筆者が独自に作成

それぞれの方法について図解を交えながら解説していきます。

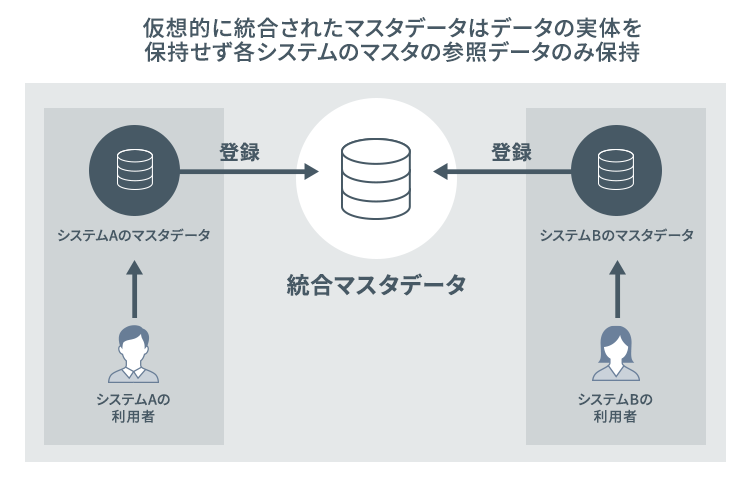

方法① レジストリ型

出典(図):筆者作成

方法①は、「現行システムの運用を変更することなく、MDMを試行してみたい」という場合など、コストを抑えてMDMを始めたい企業に向いています。

マスタデータの完全統合ではありませんが、各システムが保持しているマスタデータを短期間で把握できます。

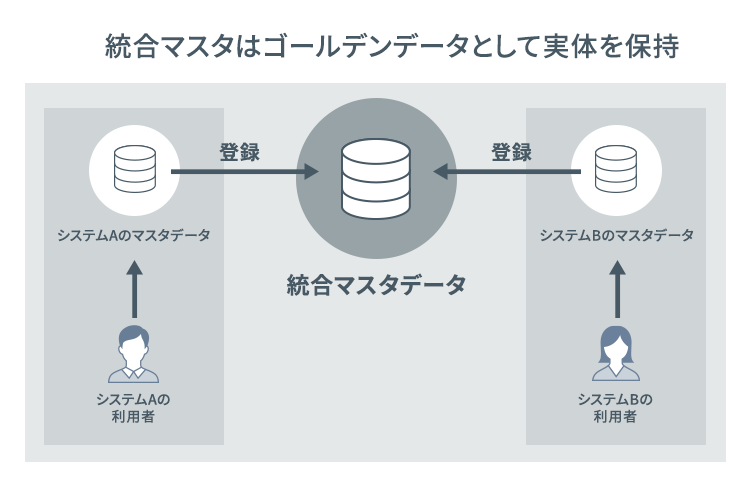

方法② データ集約型

◆データ集約型

出典(図):筆者作成

方法②は、例えば「売上や顧客の全体像、顧客セグメント別といった様々な切り口でデータ分析を行いたい」など、データ分析への関心が強い企業に向いています。

各システムのマスタデータを集約しクレンジングしたデータをマスタとして管理することで、精度の高いデータを分析やレポートで使用できます。

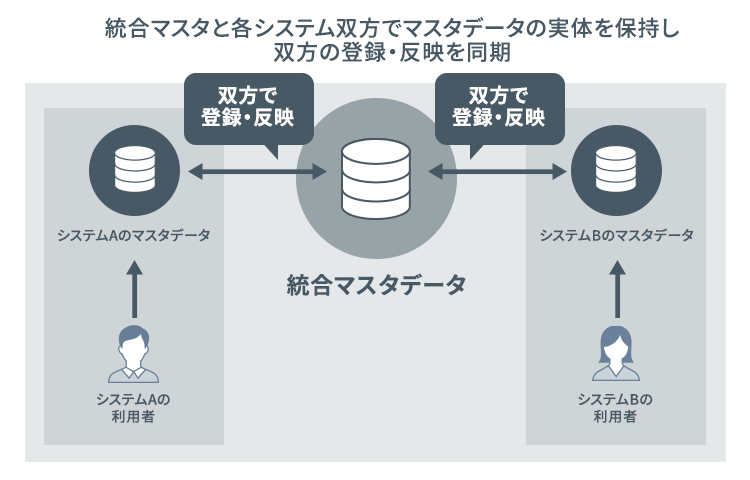

方法③ システム共存型

◆システム共存型

出典(図):筆者作成

方法③は、大規模なリプレースが難しかったり複数のシステムが乱立していたりといった背景から現行システムの運用を続けつつ、マスタデータを段階的に統合したい企業に向いています。

徐々にマスタデータの整合性を高めていくため、業務の急な変更を回避して緩やかにMDMを進めることができます。

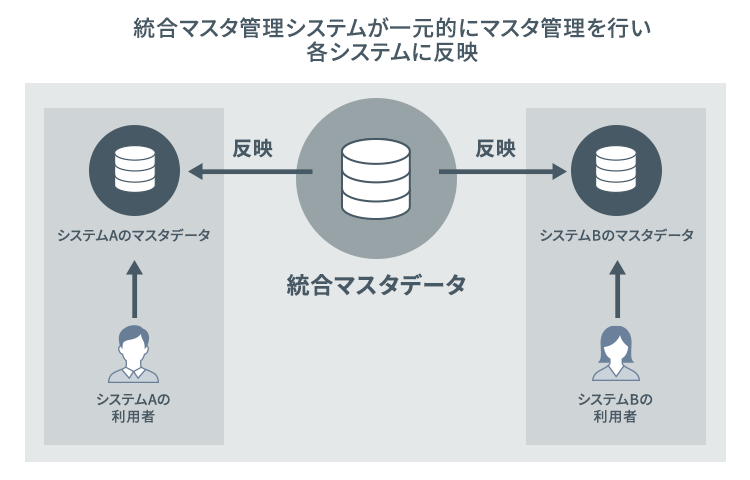

方法④ マスタ配信型

◆マスタ配信型

出典(図):筆者作成

方法④は、製造業や金融業などのように規制が厳しく、データの一貫性の保持が重要視されるような業界や、グローバル企業・大規模企業に向いています。

莫大な導入コストが必要ですが、完全に統合されたマスタデータを配信し、すべてのシステムが同じマスタデータを使用するため、厳格な管理・運用が可能になります。

MDM導入の4つのメリット

マスタデータを最適に統合管理するMDMは、ビジネスにおける意思決定と実行の速度を上げて、スピード経営を実践するための基盤となります。

本記事では、MDM導入の4つのメリットを紹介します。

メリット① データの信頼性と意思決定・実行の速度を底上げする

データの信頼性はビジネスを加速するための鍵となります。

各部門、各システムが個別にマスタデータを管理・運用していると、同じ情報に不整合が生じやすく、正しい情報を特定しづらくなります。

MDMを導入して単一のマスタデータを構築して一元管理することで、すべての部門が同じマスタデータを素早く使用できるようになり、また、データ分析でも正確なマスタデータを利用できるようになります。

メリット② 無駄な作業を排除して、業務効率を向上させる

日常業務の中の無駄な作業を排除するだけでも、業務効率と生産性は向上します。

MDMで一元管理された正確な情報を使用できるようになると、マスタデータを使用するさまざまな部門で発生している手作業でのデータ修正やエラー発生時の対応が不要になります。またデータの整合性が担保されるため、部門間の連携業務もスムーズに行うことができ、結果として業務スピードが加速します。さらに、各部門で発生していたマスタデータの管理運用が不要になります。

ヒューマンエラーやデータの不整合によるトラブル、データの管理に要していた作業が不要となり、空いた時間をより戦略的な業務に充てることが可能になるため、業務効率と生産性が劇的に向上するでしょう。

メリット③ データ利活用とDXを推進して、スピード経営を後押しする

MDMは、競争優位性に直結する企業におけるデータの利活用の成熟度を押し上げます。また、MDMによってマスタデータの品質を高めることで、データ分析精度も向上し、サプライチェーン全体の最適化などの高次のデータ活用も可能になります。

さらに、ERPやCRMといったシステムを新規導入する際も、マスタデータの設計・開発にかかる時間を省略できるなど、DXの推進にも寄与します。

メリット④ データ変更もすぐに対応でき、スピード経営を中断させない

ビジネス環境の変化に迅速に対応するためにも、MDMは有効です。例えば、企業の合併や買収が生じたときでも、企業間のマスタデータを速やかに統合できるため、事業統合後の業務をスムーズに軌道に乗せることができるでしょう。

また、MDMではマスタデータの管理ポリシーや運用体制を明確にしてデータガバナンスを確立するため、データに関する法規制の変更にも素早く対応できます。

不確実性の高い現代の市場で企業が成長を続けるためには、MDMの導入は不可欠な投資と言えるでしょう。MDMは企業に競争優位性をもたらし、スピード経営を後押しします。

MDMの導入費用(目安)

MDMの導入費用は、企業規模や導入形態によって大きく異なります。小規模であれば数百万円からスタートできますが、大規模で全社的に統合を目指す場合は億単位に及ぶこともあります。以下に、規模ごとの費用感を整理しました。

◆MDMの導入費用の目安

| 導入規模・型 | 費用の目安 | 特徴・導入ケース |

|---|---|---|

| 小規模導入 (レジストリ型など) |

数百万〜1千万円程度 | 現行システムの改修は極力避けて、まずはマスタデータを抽出・可視化する |

| 中規模導入 (データ集約型・システム共存型) |

1千万〜数千万円程度 | 部門横断でマスタデータを集約してクレンジングし、データ分析に使用したり、一部のシステムだけで参照したりする |

| 大規模導入 (マスタ配信型など) |

数千万〜1億円以上 | MDMシステムを構築して単一マスタを管理・運用し、基幹システムを含む社内の全システムが同じマスタを参照する |

出典:筆者が独自に作成

MDMの導入費用は「目的」と「導入規模」で変わります。また、「システム導入費用」だけでなく「データ移行/データクレンジング」と「運用設計」にもかなりの費用が必要となることに注意しましょう。予算が限られる場合にはSaaS型のMDMを使用したスモールスタート導入も検討してみましょう。

MDMソリューションベンダー主要5社

MDMは企業の中核業務に関係する領域のため、SIerがMDM製品を担いで、導入・運用までを支援するソリューションが目立ちます。また、日本企業ではシステムが複雑だったり、複数のシステムが乱立していたりするケースも多いため、信頼性が重視され多くの実績を持つ主要ベンダーの製品やソリューションを採用するケースがほとんどです。以下に、国内を中心に代表的なMDMソリューションを提供している企業とサービスをまとめました。

◆MDMソリューションベンダー主要5社

| 企業/サービス | 特徴 | 提供形態/強み |

|---|---|---|

| NTTデータ ビジネスシステムズ /マスターデータ管理(MDM)サービス |

企業のマスタデータ統合基盤の構築、ガバナンスやワークフロー設計支援 | システムインテグレーション型のサービスを提供。大規模向け |

| NTTデータ イントラマート /J-MDM |

intra-martプラットフォーム上でマスタデータを統合し、各プロセスとの連携を実装 | 「J-MDM」と開発基盤の提供。ワークフローとシステム統合に強みを持つ |

| Informatica | グローバル実績多数のMDM製品。顧客・商品・取引先など複数ドメインに対応 | SaaS提供。国内では代理店・SIerによる導入が主流 |

| Reltio | クラウドネイティブ型の次世代MDM。スピード導入と拡張性に強み | SaaS提供。国内では代理店・SIerによる導入が主流 |

| IBM Japan /InfoSphere MDM |

グローバル企業向けに豊富な導入実績。複雑な業務要件にも対応可能 | オンプレ/クラウド両対応。大規模プロジェクトに強い |

出典:NTTデータ ビジネスシステムズ、NTTデータ イントラマート 、Informatica、Reltio、IBM Japan

ほとんどのMDMソリューションが大企業やグローバル企業をターゲットとし、導入実績も製造業や金融業などに集中しています。しかし最近になり、SaaS型のMDMサービスも登場し、初期費用を抑えたスモールスタート導入も可能になりつつあります。予算とプロジェクト規模、自社の課題に合わせて、自社開発のフルスペックMDMとSaaS型MDMのいずれかを選択するようにしましょう。

MDMの導入期間の目安

MDM導入プロジェクトの期間は、管理対象となるマスタデータの数、データの項目数と件数、連携(参照あるいは同期)が必要なシステムの数などによって変わります。MDMは企業のデータガバナンスや業務プロセスを変革する取り組みでもあるため、導入プロジェクトの期間は十分に確保する必要があります。

ここではプロジェクト規模別に、一般的な導入プロジェクトの期間の目安とプロジェクトが長期化しやすいケースを紹介します。

◆MDMの導入プロジェクト期間の目安

| プロジェクト規模(管理対象、連携が必要なシステム) | 導入期間の目安 |

|---|---|

| 小規模・限定的 (例: 顧客マスタのみを、1つのシステムで使用) | 3~6か月程度 |

| 中規模・標準的 (例: 複数のマスタデータを、複数のシステムで使用) | 6~12か月程度 |

| 大規模・全社的 (例: 複数のマスタデータを、複数のシステム間で完全統合) | 12~24か月程度 |

出典:筆者が独自に作成

◆導入プロジェクトが長期化しやすいケース

・現行システムのマスタデータに誤りや重複が多い(クレンジング作業負荷が高い)

・連携(参照あるいは同期)が必要なシステム数が多い

リスクを最小限に抑えて効果を引き出すためにも、対象や範囲を絞って段階的に導入・拡大していく「スモールスタート」での導入を推奨します。

膨大な商品関連情報はPIM(ピム)で統合管理しよう

MDMはマスタデータを統合管理して信頼性の高いデータを利活用するための取り組みですから、当然商品マスタも管理対象です。しかし、膨大な商品情報を複数のチャネルで取り扱っている企業の場合には、商品情報に特化した管理運用が必要となるでしょう。

もし、「商品のスペック情報や画像データ、プロモーション情報などは部門やチャネルごとにそれぞれが管理していて、整合性が取れていない」「商品に関するコンテンツの制作・承認プロセスに時間がかかり、市場投入に遅れが出ている」といった、商品情報の管理・運用に関する問題が生じているのであれば、商品に関わるあらゆる情報を統合管理・運用するためのPIM(Product Information Management:商品情報管理)の導入を検討しましょう。

以下は、MDM(マスタデータ管理)とPIM(商品情報管理)の特徴を比較した表です。

◆MDMとPIMの特徴比較

| 比較項目 | MDM(マスタデータ管理) | PIM(商品情報管理) |

|---|---|---|

| 管理の範囲 | すべてのマスタデータを一元管理し、データの品質と一貫性を維持する | 商品に関するすべての情報を一元管理し、複数チャネルに最適な形で配信する |

| 主な対象データ | 顧客マスタ、取引先マスタ、組織マスタ、勘定科目、商品マスタなどの基本情報 | 商品マスタ(基本情報)、テキスト/画像/動画データ、営業活動履歴などの商品に関するあらゆる情報 |

| 主要な利用部門 | システム部門、財務部門、経営企画部門、SCM(サプライチェーン管理)部門など | マーケティング部門、EC部門、商品企画/商品開発部門など |

| 導入効果 | 業務の効率化、意思決定の迅速化 | 商品の市場投入の迅速化、チャネルをまたいだ一貫した顧客体験の提供 |

出典:筆者が独自に作成

PIMは、商品マスタだけでなく、商品に関連するさまざまなコンテンツ(画像、動画、多言語テキストなど)を一元化して、「情報」のサプライチェーンを管理するための取り組みです。PIMを導入することで、消費者のニーズが多様化し多品種少量生産が主流となったことで増え続ける膨大な商品情報の管理・運用の負荷と問題を解消し、商品をいち早く市場に投入するための仕組みを構築できます。

PIMについては、関連記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

MDMは、企業活動の基礎となる「マスタデータ」を統合管理することで、業務効率の向上と経営判断の迅速化を支援する取り組みです。

PIMは、商品に関する膨大かつ多様なデータを一元化し、複数のチャネルでの運用を最適化するための取り組みまたはソリューションです。基本情報だけでなく、画像/動画/テキストデータなどのリッチコンテンツや販売活動情報など、商品に関わるあらゆるデータを統合管理し、データの管理・運用にかかる負担を解消します。

多品種少量生産の時代に企業が競争優位性を確立するためには、正確な情報をより速く届けることが重要になります。

インターファクトリーの商品データ統合プラットフォーム「EBISU PIM(エビス ピム)」は、信頼性の高いさまざまな商品情報を複数のチャネルに最適化して配信できるクラウド型のPIMサービスです。サービスの詳細については、下記の公式サイトをご覧ください。