OMOは「Online Merges with Offline」の略語で、オンラインとオフラインの境界を意識させることのないシームレスな顧客体験を創出するためのマーケティング戦略です。

主要なOMO施策としては、次の3つが挙げられます。

◆3つの主要なOMO施策

施策② 購買履歴と行動データの統合

施策③ 顧客体験のシームレス化

競争が激しい国内小売市場はすでに飽和状態となっています。また、顧客が複数のチャネルを利用するようになったことで、小売企業は多くの顧客接点のすべてで優れた顧客体験を提供し、競争優位を獲得していかなくてはならず、もはやOMOを避けて通ることはできなくなりつつあります。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、OMOについて詳しく解説します。

OMOの目的は「顧客体験」を向上させて、売上を増やすこと

OMOの目的は、実店舗とECサイトやアプリなどのオフラインのデータやサービスを統合して顧客体験を向上させることで、LTV(顧客生涯価値)を最大化し、売上を増やしていくことです。

国内の小売市場の競争は激化しており、特に大手小売企業はいち早くOMOを実現しなければ、競争優位を獲得することはできないでしょう。

◆国内小売企業にOMOが必要とされる7つの背景

・Amazonや楽天市場などのECモールの存在感が増している

・少子高齢化が進み需要が減少していく

・チャネル分散と顧客接点の多様化が進んでいる

・広告・販促コストが上昇している

・市場全体で商品の品質が向上しており、差別化が困難になっている

・実店舗には商品在庫や顧客体験の中核拠点としての可能性がある

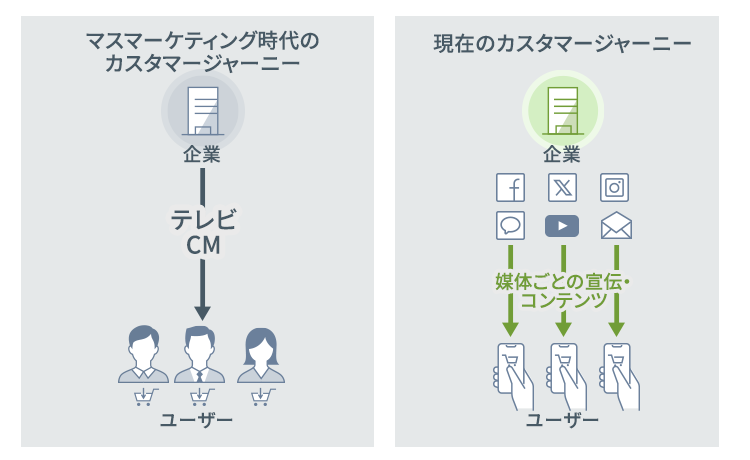

現在の国内小売市場は多くのプレーヤーが限られたパイを奪い合っている状態で、顧客を獲得するためのコスト(CPA:顧客獲得単価)は高騰しています。また、スマートフォンやSNSが普及したことで購買チャネルが多様化しており、従来のマス広告だけでは顧客にリーチできなくなっています。

◆マスマーケティング時代と現在のカスタマージャーニーの違い

出典:筆者作成

このような状況下で、企業がより多くの顧客を獲得して売上を増やしていくためには、あらゆるチャネルを融合し、デジタルデータを活用して優れた顧客体験を提供していくこと、すなわち、OMOの実践が不可欠になります。

3つの主要なOMO施策

この記事では、次の3つのOMO施策について取り上げていきます。

◆3つの主要なOMO施策

施策② 購買履歴と行動データの統合

施策③ 顧客体験のシームレス化

それでは、一つずつ解説します。

OMO施策① 顧客情報の統合

実店舗とECサイト、公式アプリなどのオンラインで、サービスごとに発行している顧客IDを統合して共通の顧客IDを付与し、すべてのチャネルで利用できるようにします。顧客情報を統合すると、以下のようなことが実現できます。

◆顧客情報の統合により実現できること

・ECサイトやアプリのオンラインと実店舗との間で送客施策を打てるようになる

例えば、ECサイトやアプリでクーポンやポイントを付与して実店舗への来店を促したり、実店舗でECサイトでしか買えない限定商品を案内してECサイトへのアクセスを促したり、といった施策が実施しやすくなります。

また、顧客にどのチャネルからアクセスしたかを感じさせることなくサービスを利用できるようにして顧客満足度を高めることで、リピート率と売上の向上が期待できます。

OMO施策② 購買履歴と行動データの統合

実店舗とオンラインの購買履歴や行動データを統合・活用することで、より精度の高い施策を展開できます。

◆実店舗とオンラインのデータ統合の例

・実店舗の来店履歴データとECサイトの閲覧のデータを統合

データを統合することで、ECサイトやアプリでも実店舗の履歴情報を参照したり活用したりできるようになるため、顧客に対してより精度の高いレコメンドを配信できます。

例えば、実店舗で商品を購入した顧客に対し、その顧客がECサイトやアプリにログインしたタイミングやダイレクトメールなどで、似ている商品や購入商品と組み合わせて使用できる商品の情報をレコメンドすることなどが可能になります。

OMO施策③ 顧客体験のシームレス化

オンラインの各種ツールやソリューションを活用し、店舗との連携を強化することで、顧客体験を向上させます。

◆顧客体験をシームレス化するためのサービス(例)

② BOPIS(Buy Online Pick-up In Store、ボピス:オンラインで購入した商品を実店舗で受け取ること)

③ BORIS(Buy Online Return In Store、ボリス:オンラインで購入した商品を実店舗で返品/交換すること)

例えば、オンラインショップでバーチャル試着をした商品や気に入った商品を、実店舗でもスムーズに試着できるような仕組み(①)があれば、来店機会を創出することができますし、オンラインショップで購入した商品の実店舗で受取/返品・交換をできるようにする(②③)ことで、実店舗での「ついで購入」を促進して購買機会を創出することもできます。

以下は、オンラインショップで購入した商品を実店舗で受取/交換できるサービスを提供しているアパレル大手のユニクロの、国内の利用チャネル別の平均年間購入金額と購入回数のデータです。

◆国内ユニクロのチャネル別年間購入金額と購入回数

| 平均年間購入金額 | 平均年間購入回数 | |

| ECのみ | 14,109円 | 2.2回 |

| 実店舗のみ | 17,198円 | 3.9回 |

| 併用 | 44,034円 | 9.8回 |

出典:株式会社ファーストリテイリング 2019年8月期 期末決算説明会資料「ECを本業に。」のデータに基づき筆者が作成

ユニクロでは、「EC」と「実店舗」の2つのチャネルを「併用」しているユーザーが、購入金額と購入回数のいずれも多くなっています。まさにOMOによる効果ですね。

また、このようにチャネルをまたいでデータ活用ができることも、ECサイトと実店舗のシームレスな連携を実現しているからこそと言えるでしょう。

ユニクロのように、オンラインとオフラインの境界をなくしたシームレスな顧客体験を通じて顧客の利便性を向上させることが、顧客ロイヤリティの向上とリピート購入の促進につながります。

OMOの「データ基盤」を構築しよう

レコメンドや簡単なオムニチャネルを実行するための機能は、各社から専用ツールが提供されているため、必要なデータさえあればすぐに実装することができます。しかし、OMOに推進における最難関と言えるのが、各チャネルのデータを集めて統合管理するための「データ基盤」の構築です。

OMOを実現するためには、オンラインと実店舗のシステムを連携し、すべてのデータを一元管理できる状態にする必要があります。

大手企業の場合は複雑かつ大規模な連携が求められることが多く、開発費は数億〜数十億円、開発期間は数年間という大規模プロジェクトとなるケースが多いです。

基幹システムがいわゆるレガシーシステムでAPI連携ができない場合には、基幹システムの刷新が必要となるケースもあります。

また、ECサイトやアプリを構築する際には、外部連携やカスタマイズが可能なクラウドサービスやパッケージを利用して拡張性の高いプラットフォームを実現しておくことが大切になります。

自社のシステム状況を正確に把握したうえでデータ基盤を整備することが、OMOの取り組みの第一歩となります。基幹システム、ECサイト、アプリ、POS、在庫管理システムなどの各システムとの連携の必要性や連携方法を事前に調査し、最適なデータ基盤を設計することが重要です。

OMO実現までの5つのフェーズ

ここからは、ECと実店舗のOMOを実現するまでのシステムの状態を5つのフェーズに分けて解説していきます。現在、自社がどのフェーズにあるのかを確認してみてください。

フェーズ① ECと実店舗とで個別の管理システムを使用している

ECと実店舗それぞれが独立した管理システムを利用しており、会員情報や売上情報、在庫情報などのデータが別々に管理されている状態です。

ECと実店舗とでは異なるサービス、体験が提供されており、顧客の利便性は高くありません。

フェーズ② 顧客IDや在庫情報が統合されている

ECと実店舗の顧客IDや在庫情報を一元管理している状態です。

ECと実店舗では顧客を同じIDで認識するため、ECと実店舗の両方でポイントや購入履歴などを利用することができます。また、ECと実店舗それぞれの在庫状況を相互確認しながら柔軟に在庫の引き当てができるため、欠品による機会損失や過剰在庫の発生を防ぎ、クレームやトラブルを低減できます。

フェーズ③ 複数のデータ項目をリアルタイムで連携している

顧客IDと在庫情報に加え、購買履歴や行動データなどの顧客にひも付くさまざまなデータをリアルタイムで連携している状態です。

ECと実店舗それぞれの販売状況がシステムに即時反映されるため、常に最新情報に基づいて販売活動ができます。また実店舗での接客時にECでの購入履歴を確認することができるため、一貫性のある顧客体験を提供できます。

フェーズ④ 部分的にOMO施策を実施している

BOPIS(オンラインで購入した商品の実店舗受け取り)などの一部のOMO施策を実施している状態です。

ECと実店舗間で送客し合って販売機会を拡大することができます。施策の規模は局所的ですが、実施後の効果を検証し、さらなるOMO施策に取り組むために準備することができます。

フェーズ⑤ 顧客基点のOMOを実現

ECと実店舗の顧客に紐づくさまざまな情報や在庫情報などのデータがリアルタイムで連携されており、BOPIS、在庫の一元管理、ポイント統合、パーソナライズ施策などの主要なOMO施策が一貫性をもって運用されている状態です。

顧客はどのチャネルを利用しても同じ利便性と満足を得ることができ、企業は販売機会の最大化と効率的な運営を実現できるようになります。

OMOの顧客体験では「訴求軸の一貫性」が大切

現在はほとんどの小売企業が、複数の顧客接点を通じて販売活動を行っています。

◆顧客接点となるチャネル(例)

・自社ECサイト

・Amazonや楽天市場などのECモール

・カスタマーサポート

・SNS

そして顧客は、商品を購入する際に複数のチャネルを使って情報を収集し、購入検討をしています。以下は、顧客がある商品を認知し、購入するまでの行動のイメージです。

◆商品の認知から購入までのカスタマージャーニー:Aさんの場合

② YouTubeで商品Aについて調べる

③ ECサイトで商品Aの購入を検討する

④ 偶然通りかかった実店舗で商品Aを見つけて購入した

◆商品の認知から購入までのカスタマージャーニー:Bさんの場合

② ECサイトで商品Bについて調べる

③ Facebookを見ていたら、商品BのWeb広告が表示されたので、クリックして購入した

例のAさんとBさんのように、興味を持った商品を購入するまでに複数のチャネルを利用する消費者の心をとらえるためには、訴求軸の一貫性が大切になります。

例えばAさんの例で、TikTokでは高性能で素晴らしく見えた商品が、ECサイトで詳細を確認したら大したことがなかった場合には、Aさんはがっかりするとともにブランドに対して不信感を持ち、今後商品を購入してくれなくなるかもしれません。

同じ商品に対する訴求やイメージ戦略がチャネルごとにばらついていると、消費者が混乱し、ブランドに対する信頼が損なわれる可能性があります。

チャネルごとの情報配信やサービスレベルにおける差異をなくすためには、すべてのチャネルが一元管理されている商品情報を利用するための仕組みが必要です。特に多種多様な商品を取り扱うEC事業者やメーカーにとって、商品情報管理は在庫情報管理と同じくらい重要になります。

PIM(商品情報管理システム)を導入する

PIMとは、「Product Information Management」(商品情報管理)の略で、企業のあらゆる商品情報を一元管理して業務を効率化するための仕組みです。商品名、価格、仕様、画像、説明文、動画、取扱説明書PDFなど、商品の販売に必要な情報を一元化して、必要に応じて各チャネルに適した形で配信できます。

ECサイト、実店舗のPOP、カタログ、ECモール、SNS広告などが、それぞれ個別に商品情報を管理していると作業コストは増えるばかりで、手作業の管理ではミスや情報の不整合が生じやすくなります。

PIMを導入すると、商品情報を一元化して最適に管理・運用できるため、「訴求軸の一貫性」を保つための強力な武器となり、特に、大規模サイトや多数の商品を扱う企業ほど導入効果が大きくなります。

インターファクトリーの「EBISU PIM(エビス ピム)」では、商品情報を自社ECサイトなどに自動配信することも可能です。興味のある方は、以下の公式サイトで資料請求をしてみてください。

またPIMについては、下記の関連記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

OMOに関するFAQ

最後に、OMOに関する「よくある質問」をFAQ形式で紹介します。

Q1:OMOとオムニチャネルやO2Oの違いは?

A1:OMOとオムニチャネル、O2Oの違いは分かりづらいため、表にまとめました。

◆OMOとオムニチャネル、O2Oの違い

| 項目 | OMO(Online Merges with Offline) | オムニチャネル | O2O(Online to Offline) |

|---|---|---|---|

| 概要 | オンラインとオフラインの境界をなくし、シームレスな顧客体験を提供する | 複数のチャネルを連携し、どのチャネルでも一定レベルの購買体験を提供する | オンライン施策からオフライン店舗への送客を促す戦略 |

| 目的 | 顧客がオンラインとオフラインを意識せずサービスを利用できるようにしてLTV(顧客生涯価値)を最大化する | チャネル間の断絶をなくし利便性を最大化する | ECやアプリ、Web広告などで実店舗への来店を促し購買につなげる |

| 特徴 | すべての接点で一貫性のある体験を提供する | ブランドの統一感と選択肢の多さによる利便性を提供する | オンラインをきっかけに、オフラインの体験機会を提供する |

| ゴール | オンラインとオフラインを意識しない一貫した顧客体験 | どのチャネルでも同じサービスを利用できること | 実店舗の来客数と売上の増加 |

出典:筆者が独自に作成

OMOとオムニチャネル、O2Oの概念は似ていますが、目的とアプローチが異なります。オムニチャネルではどのチャネルでも同じ顧客体験を提供できるように環境を整えること、O2Oではオンラインからオフラインへの送客が目的となります。

そしてOMOはオンラインとオフラインを問わず複数のチャネルでシームレスな体験を提供することを目的とし、すべての情報と顧客接点を統合・最適化していきます。

顧客体験を中心に据えているOMOは、オムニチャネルやO2Oを包含し、さらにそれらを発展させた概念として捉えると、理解しやすいかもしれません。

Q2:OMOの実現にかかる費用は?

A2:規模が大きい場合は数千万~数億円以上の開発費が必要で、開発期間が数年にわたる大規模プロジェクトとなります。しかし、負担が大きいからと後回しにして、競合他社に後れを取ってしまうと、市場優位性を一気に失う可能性があります。特にリピーターの獲得や顧客ロイヤリティの向上においては、いち早く着手した企業ほど有利になります。

中小規模の企業の場合には、クラウド型のSaaSツールや既存システムの統合を活用すれば、数百万円規模で始められる施策もあります。重要なのはOMOの導入は段階的に進めて、各フェーズで成果を出しながら次のフェーズへ移行するアプローチを取ることです。

Q3:OMOは全国チェーンを展開している企業だけが実施するもの?

A3:OMOは1店舗しかない事業者でも実施でき、数十万円程度の費用でOMOを始めることができます。例えば、実店舗に来店した顧客に会員登録をしてもらい、メルマガやマイページでクーポン配布して実店舗に誘導したり、BOPISやBORISを導入して常連客の利便性を高めたりといった施策は、1店舗であればスムーズに展開し、その効果を実感することができるでしょう。これらの施策は、「Shopify」などの小中規模向けECプラットフォームで実現できます。

まとめ

OMOの第一歩はデータ基盤を整えることですが、これには莫大な費用と労力が必要になるため、経営者が主導して全社一丸で取り組む必要があります。

国内市場は競争が激化し、少子高齢化の影響で市場全体の成長が鈍化しているため、LTV(顧客生涯価値)を高めて売り上げを増やすことが、企業が生き残るための鍵となります。競争が特に激しいアパレル業界で成功している企業の多くが、すでにOMO(あるいはオムニチャネル)を実践しています。

また、商品に関する情報を一元化して最適に管理・運用するためのPIM(商品情報管理システム)は、OMOの大きな推進力となるでしょう。PIMを導入することで、商品情報管理の負担を軽減し、正確で迅速な情報配信が行えるようになります。

現在PIMの導入を検討されている場合は、インターファクトリーの「EBISU PIM(エビス ピム)」をおすすめします。以下の公式サイトでは資料請求もできますので、ぜひアクセスしてみてください。