「モール型ECサイトの構築に興味がある」

「具体的にどのように取り組めばいいのか知りたい」

このような関心をお持ちでしょうか。

モール型ECサイトの構築は、ECビジネスの領域で注目を集めるビジネスモデルの一つです。さまざまな企業が、モールサイトの導入に踏み切っています。

本記事では、モール型ECサイトの基本知識から、構築方法、運用のポイントまで、モール型ECサイト構築の全体像を解説します。

最後までお読みいただくと、モール型ECサイトの仕組みや特徴ができ、構築に必要な知識が身につきます。

モール型ECサイトの構築は、大きなビジネスチャンスを秘めています。ファーストステップを踏み出すために、本記事をお役立てください。

1. モール型ECサイトとは何か?基本の知識

モール型ECサイトを構築するうえでは、基本的な知識を押さえておくことが重要です。まずは以下のポイントを確認しましょう。

② モール型ECと単独ECサイトの比較(メリット・デメリット)

③ 今なぜモール型ECサイトが選ばれるのか?

1-1. モール型ECの定義と仕組み

モール型ECサイトとは、複数の事業者が一つのECサイト内に出店し、商品を販売するタイプのECサイトを指します。

モール運営会社は、ECサイトのインフラを提供し、出店者の管理や集客を行います。

◆モール運営会社の役割

・ECサイトのシステムやインフラを提供する:モール運営会社は、出店者が利用するECサイトの基盤となるシステムを開発・提供します。決済代行や物流サポートなどを行うケースもあります。

・出店者の募集と管理を行う:魅力的な品ぞろえを実現するため、モール運営会社は出店者の募集と管理を行います。出店審査や出店者とのコミュニケーション、ルール策定など、さまざまな業務が発生します。

・集客やプロモーションを実施する:多くのユーザー(購入者)を集めるため、モール運営会社は積極的な集客活動を行います。モール内の販促企画やモール外での広告宣伝など、ユーザーの獲得に注力します。

・ユーザーの利便性を高める施策を行う:ユーザーにとって魅力的なサイトであり続けるために、モール運営会社はUI/UXの改善に努めます。サイト内検索の最適化や、レコメンド機能の実装など、利用者の利便性を高める施策が求められます。

・安全・安心な取引環境を整備する:ユーザーが安心して購入できる環境を整備することも、モール運営会社の重要な役割です。出店者の商品チェックや、トラブル発生時の対応など、安全・安心な取引環境の維持に力を入れる必要があります。

このように、モール運営会社は出店者とエンドユーザーをつなぐ仲介役として、多岐にわたる機能を担っています。

1-2. モール型ECと単独ECサイトの比較(メリット・デメリット)

出店者の視点から見たときに、モール型ECサイトと、単独で運営するECサイトにはそれぞれメリット・デメリットがあります。

◆出店者の視点から見た比較

| ◎メリット | △デメリット | |

| モール型ECサイト | ・モールの集客力を活用できる ・サイト管理の手間を削減できる ・信頼性の高いサービスを提供しやすい ・エンドユーザーの利便性が高い |

・カスタマイズの自由度が低い ・手数料などのコストがかかる ・出店者間の競争が激しい ・顧客情報を得にくい |

| 単独ECサイト | ・自社ブランドを前面に打ち出しやすい ・デザインや機能を柔軟に変更できる ・購入者情報を直接取得しやすい |

・集客コストと時間が大きくかかる ・信頼度を獲得するまでに苦労する |

モール型ECサイトは、集客力や管理面で魅力がある一方で、自由度の低さやコストの高さといったデメリットがあります。

モール型ECサイトの構築を検討する際には、上記のような特性を踏まえる必要があります。

1-3. 今なぜモール型ECサイトが選ばれるのか?

出店者から見るとメリットもデメリットもあるECモールですが、近年、ECを取り巻く環境は大きく変化し、モール型ECサイトへの注目度も高まっています。

その背景には、以下が挙げられます。

◆モール型ECサイトが選ばれる背景

・D2Cブランドの台頭:メーカーが消費者に直接販売するD2Cの増加により、EC活用が一段と広がっています。自社ECに加え、モール型を販路に加える事例が増えています。

・オムニチャネル戦略への要請:実店舗とECを連動させ、シームレスな顧客体験を実現する流れが強まっています。OMO(Online Merges with Offline:オンラインとオフラインの融合)の推進にも、モール型ECがタッチポイントとして活用される場面が増えています。

・ソーシャルコマースの進展:SNS活用やインフルエンサーとの連携など、新しい集客経路が伸びています。多彩な業態やビジネスモデルに柔軟に対応できるモール型ECへの期待が高まっています。

このような市場環境において、モール型ECサイトは既存の商流に新たな価値を付加するプラットフォームへと進化しています。消費者接点の最適化とブランド価値の向上に向けて、戦略的な活用が広がっています。

本記事では、続けてモール型ECサイトの種類や構築方法について詳しく解説していきますが、まとまった資料で効率的に情報把握をされたい方は、以下の資料をダウンロードしてご確認ください。

2. モール型ECサイトの3つの種類

モール型ECサイトは、その運営形態によって大きく3つのタイプに分類できます。

② マーケットプレイス型(Amazon型)

③ マルチブランド型(統合管理によりモールのように見せる手法)

運営者としてどの仕組みを採用するかによって、収益モデル・管理範囲・ユーザー体験などが変わります。ここではそれぞれの特徴を整理します。

2-1. テナント型(楽天市場型)

テナント型は、運営者がモールの基盤を構築し、出店者に「独立したショップページ」を提供する形態です。

楽天市場やYahoo!ショッピングなどが代表例で、ショップオーナー(出店者)は、モール運営者のルールに従いながら、自社の店舗ブランディングを打ち出せる範囲が比較的広い点が特徴です。

◆テナント型の特徴

・出店審査を行う必要がある:モール全体のクオリティを維持するため、ブランドイメージや商品品質などの基準を設定し、審査に通過した事業者のみを出店者として受け入れます。

・収益モデルとして販売手数料や固定費を設定する:商品販売額に応じた手数料や月額の出店料を定め、モールを利用する対価として収益を得ます。運営者は、出店者のサポートやシステムの維持管理を提供する代わりに、これらのコストを徴収します。

・ショップブランディングができる枠組みを用意する:運営者は、ショップ側がロゴ・配色・レイアウトなどをある程度カスタマイズできるテンプレートを提供し、各店舗が独自のイメージを発信しやすい環境を整えます。

・集客施策を大規模に展開する:モール全体のキャンペーンや広告を運営者が主導し、出店者がその恩恵を受ける構造を作ります。集客増に伴って出店者の売上も伸びやすくなり、結果的にモール全体が活性化します。

・受注や配送の大枠のルールを決める:受注処理・発送は基本的に出店者の責任で行いますが、運営者側が物流オプションを追加で提供する場合もあります。ルール策定でトラブルが起きた際の対応指針を明確にしておきます。

テナント型は、出店者が自社のブランドや販売方法をある程度コントロールできるため、魅力的な店舗を多数集めやすい仕組みです。

運営者としては審査やルール策定に手間がかかりますが、その分、モールのブランド価値を高めやすいメリットがあります。

2-2. マーケットプレイス型(Amazon型)

マーケットプレイス型は、運営者が提供する「統一された商品カタログや決済システム」を利用して、複数の事業者が商品を出品する仕組みです。

AmazonやeBay、Qoo10などが代表的で、ユーザー(購入者)は、モール内で同一商品を複数の出品者から比較検討し、購入できる点が特徴です。

◆マーケットプレイス型の特徴

・商品カタログを運営者が一元管理する:同じ商品を複数の出品者が扱う場合でも、1つのページに情報が集約されていれば、ユーザーは価格や在庫を比較できます。運営者はこの仕組みを整備し、検索や商品情報の閲覧をスムーズに行えるようにします。

・販売手数料を主要な収益源とする:運営者は、販売手数料の率や出品料を商品カテゴリごとに定め、収益モデルを作ります。出品者にとっては初期費用が少なくスタートしやすいものの、取引ベースでの手数料が課されます。

・フルフィルメントサービスを組み合わせる:運営者が、在庫管理や配送、顧客対応まで統合したフルフィルメントサービスを提供するケースも多く見られます。これを利用する出品者は、自前の物流リソースを最小化できるため、参入が加速する利点があります。

・出品ページのカスタマイズ自由度は低い:多くの場合、出品者は商品情報や価格などの基本的な項目のみを編集できます。運営者はモール全体のフォーマットを統一し、ユーザーの利便性を確保します。

・顧客情報を運営者が管理する:顧客情報は基本的にモールが管理し、出品者には顧客データが限定的にしか渡らない設定が一般的です。運営者は、顧客満足度向上に向けてレビュー管理やサポート体制を整えます。

マーケットプレイス型は、多くの出品者をスピーディーに集めやすく、幅広い商品カテゴリをそろえられる点が強みです。

運営者としては、物流サービスの提供や、豊富な品ぞろえや出品者・商品の比較検討のしやすさなど、消費者メリットを生み出すモール運営を行うことが重要です。

2-3. マルチブランド型(統合管理によりモールのように見せる手法)

マルチブランド型は、複数の自社ブランドのECサイトをモールのように統合管理する方式です。

自社が保有する複数ブランドや関連事業のサイトを統合し、ユーザーに「1つのモール」として認識されるようにします。

◆マルチブランド型の特徴

・自社ドメインで複数ストアを束ねる:運営者は独自ドメインを確保して、その下に複数のストア(ブランド別など)を展開します。ユーザーにはモールとしての一体感を感じさせながら、ブランドごとの特色を維持できます。

・在庫やカートを一元管理する仕組みを構築する:それぞれのストアを独立させるのではなく、カートや決済を共通化します。ユーザーに、複数ブランドの商品をまとめて購入できる利便性を提供します。

・既存の顧客基盤やブランド力を生かす:運営者がもともと複数のECサイトを運営していた場合、モールとして一体化すれば、集客効率やクロスセルの可能性を高める戦略を取りやすくなります。

・集客やマーケティングは運営者が主体的に行う:テナント型やマーケットプレイス型のように大規模なモール運営会社が広告投下するモデルとは異なり、マルチブランド型では運営者自身がSEOやWebマーケティング、SNS戦略などを積極的に企画・実行します。

マルチブランド型は、運営者が自社独自の世界観やブランド力を前面に打ち出しながら、複数のストアを一括運営する戦略です。

大手モールへの出店とは異なり、ドメインやデザインなどの自由度が高く、顧客体験を細かくコントロールできます。一方で、複数のブランドを統合管理するため、ブランドや商品ごとに異なる在庫情報や商品データを一元管理するシステムの構築が重要になります。

2-4. 3つの種類の比較表

以下は、ここまでに解説した3つの種類を比較した表です。

マルチブランド型の実質は複数のサイトを束ねたものであり、厳密にはモール型ECサイトとは異なります。よって、一般的なモール構築であれば「テナント型にするか、マーケットプレイス型にするか」の2択となります。

テナント型とマーケットプレイス型のどちらを選ぶかを判断するには、モール運営者として「どこに価値を置きたいか?」を明確にすることが大切です。

たとえば、 “いろいろな店舗が集まる商店街” のような空間を作りたいなら、「テナント型」が適しています。

一方、商品の検索性と一元化されたユーザー体験を重視し、大量の商品を効率良く扱いたいなら「マーケットプレイス型」が適しています。

まずは何を目的として、どのようなモールを作りたいかイメージするところからスタートしましょう。

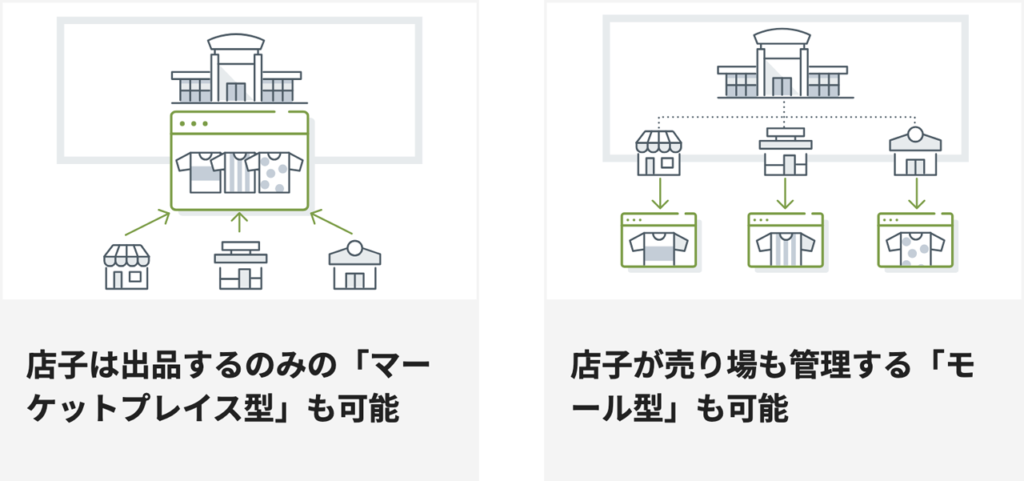

3. モール型ECサイト構築方法の5つの選択肢

続いて、モール型ECサイトの構築方法を見ていきましょう。大きく分けて5つの選択肢があります。

② パッケージ型

③ オープンソース

④ クラウドECプラットフォーム(最もオススメ)

⑤ フルスクラッチ

3-1. ASP/SaaS型

「ASP/SaaS型」は、モール型ECサイト構築のためのシステムをクラウドサービスとして提供する方式を指します。初期費用を抑えつつ、短期間でのサイト構築が可能な点が特徴です。

◆ASP/SaaS型の特徴

・初期費用が安い:自社でシステムを開発する必要がないため、初期費用を大幅に抑えられます。月額利用料を支払うだけで、モール型ECサイトの運営が可能です。

・短期間で立ち上げられる:既存のシステムを利用するため、短期間でのサイト立ち上げが可能です。最短で1か月程度での構築も実現できます。

・安定的なシステム運用が可能:大規模なトラフィックにも耐えられるインフラが提供され、安定的なシステム運用ができるケースが多いでしょう。

・カスタマイズの自由度が低い:提供されるシステムの範囲内での構築となるため、カスタマイズの自由度は高くありません。独自の機能開発などが難しいケースがあります。

・サービス終了のリスクがある:ASP/SaaSサービスの継続は、提供会社の方針に依存します。サービス終了のリスクを考慮しておく必要があります。

ASP/SaaS型のサービス例としては、makeshop(エンタープライズプラン)などが挙げられます。自社でシステムを開発・運用する体制が整っていない場合に適しています。

3-2. パッケージ型

「パッケージ型」は、モール型ECサイト構築のためのシステムをパッケージソフトウェアとして導入する方式です。自社サーバ上にシステムを構築します。一定の自由度を確保しつつ、安定的な運用が可能です。

◆パッケージ型の特徴

・初期費用がやや高い:パッケージソフトウェアのライセンス費用や、サーバ費用などの初期費用が必要です。ASP/SaaS型と比べると、初期投資が高い傾向にあります。

・自社での運用が可能:パッケージソフトウェアを自社のサーバ(オンプレミスやクラウド)に導入するため、自社での運用が可能です。同時に、社内のシステム管理体制が求められます。

・カスタマイズの自由度がある:一定の範囲内でのカスタマイズが可能な点が特徴です。ただし、パッケージソフトウェアの制約に従う必要があります。

・バージョンアップへの対応が必要:パッケージソフトウェアのバージョンアップに合わせて、自社でシステムを更新していく必要があります。安定的な運用のためには、バージョンアップへの対応が欠かせません。

・セキュリティ対策は自社で行う:サーバの脆弱性対策など、セキュリティ対策は自社で行う必要があります。専門的な知識やノウハウが求められます。

パッケージ型のソフトウェア例としては、ecbeingなどが挙げられます。社内にシステム管理の体制がある程度整っている企業に適しているでしょう。

3-3. オープンソース

「オープンソース」は、商用利用可能なオープンソースソフトウェア(OSS)を活用してモール型ECサイトを構築する方法を指します。導入コストを抑えつつ、高い自由度でシステムを構築できるのが特徴です。

◆オープンソースの特徴

・導入コストが低い:OSSのライセンス費用は無償または低額であるため、導入コストを大幅に抑えられます。ただし、カスタマイズや運用にかかる人件費は別途必要です。

・高い自由度でシステムを構築できる:OSSのソースコードを自由に改変できるため、高い自由度でシステム構築が可能です。自社の要件に合わせた最適化が行えます。

・活発なコミュニティが存在する:多くのOSSには活発なコミュニティが存在し、開発者同士の情報交換・技術サポート・バグ報告・機能改善などが積極的に行われています。開発の効率化や、問題発生時の迅速な解決が期待できます。

・専門的な知識とノウハウが必要:OSSを活用したシステム構築には、専門的な知識とノウハウが欠かせません。社内に適切な人材がいない場合は、外部リソースの活用も検討する必要があります。

・バージョンアップへの対応が必要:OSSのバージョンアップに合わせて、自社でシステムを更新していく必要があります。セキュリティ対策も自社での対応が求められます。

オープンソースのソフトウェア例としては、EC-CUBE などが挙げられます。

オープンソースを活用したモール型ECサイト構築は、低コストと高い自由度が魅力です。ただし、専門的な知識とノウハウを持つ人材が必要不可欠であり、社内リソースが不足している場合は導入のハードルが高くなります。

3-4. クラウドECプラットフォーム(最もオススメ)

「クラウドECプラットフォーム」は、モール型ECサイト構築のためのシステムをクラウドサービスとして提供しつつ、高いカスタマイズ性と拡張性を兼ね備えたプラットフォームを指します。

初期の機能が充実しているパッケージをベースに、さまざまな追加開発の要望に応えられる点が大きな特徴です。

◆クラウドECプラットフォームの特徴

・ 高いカスタマイズ性:パッケージ型の制約を受けずに、サービス事業者が用意したAPIをベースにさまざまな追加開発が可能な点が大きな特徴です。自社独自の要件に合わせた機能追加や、外部システムとの連携も柔軟に行えます。

・ スケーラビリティの高さ:クラウド基盤を利用しているため、アクセスの急増などにも柔軟に対応できます。ビジネスの成長に合わせて、システムを容易に拡張できます。

・ 迅速な市場投入が可能:基本的な機能を備えたシステムがあらかじめ用意されているため、開発期間を短縮し、迅速な市場投入が可能です。競合に先駆けてビジネスを展開できます。

・ 開発・保守コストを最適化:クラウドサービスとして提供されるため、自社でのサーバ構築や運用が不要です。また、自動で機能がバージョンアップされるため、自社で保守をする必要もありません。

・ 高度なセキュリティ対策:プラットフォーム提供事業者がセキュリティ対策を実施するため、自社で高度なセキュリティ対策を講じる必要がありません。

クラウドECプラットフォームのサービス例としては、EBISUMART(エビスマート)が挙げられます。パッケージ型と後述のフルスクラッチの長所を併せ持ち、多くのケースにおいて有効な選択肢となります。

とくに、中規模から大規模のモール型ECサイトを運営する企業や、ビジネスの成長性から高いスケーラビリティを求める企業、そして迅速な市場投入を重視する企業に最適です。

EBISUMARTの場合、マーケットプレイス型もモール型も構築可能であり、汎用性があります。

詳しくは「ショッピングモール型ECサイトの構築」のページをご覧ください。

3-5. フルスクラッチ

「フルスクラッチ」は、モール型ECサイトをイチから自社開発する方法を指します。自社の要件に完全に適合したシステムを構築できる反面、高い専門スキル・開発コスト・時間を要するのが特徴です。

◆フルスクラッチの特徴

・自社の要件に完全に適合したシステムを構築できる:自社の要件に合わせて、フルカスタマイズが可能です。他の方式では実現が難しい機能なども盛り込めます。

・柔軟な拡張が可能:自社開発のシステムは、柔軟な拡張が可能です。ビジネス要件の変化に合わせて、システムを改修できます。

・初期開発コストが高い:システムをイチから開発するため、初期開発コストが高くなる傾向にあります。開発期間も長期化しやすいという特徴があります。

・運用コストもかかる:自社開発したシステムは、自社での運用が前提となります。運用コストや、継続的な開発コストも必要になります。

・セキュリティ対策は自社で行う:システムのセキュリティ対策は、自社での対応が求められます。脆弱性診断などを定期的に行い、セキュリティホールを見つけ出す必要があります。

フルスクラッチは、自社の要件に完全に適合したシステムを構築したい場合に適しています。ただし、開発コストと開発期間は、他の方式と比べて大きくなる傾向にあります。長期的な視点でコストと効果を見極め、慎重に判断することが求められます。

3-6. 5つの選択肢の比較表

ここまでの話をまとめると、以下のとおりです。

それぞれの状況に応じて最適解は変化しますが、最も推奨度が高いものを1つ挙げるなら、前述のとおり「クラウドECプラットフォーム」となります。コスト・機能・運用のバランスが良く、多くのケースに適合性があるからです。

より詳しく知りたい方は、「ショッピングモール型ECサイトの構築(EBISUMART)」にてご確認ください。

4. モール型ECサイトを構築・運用する流れ 6ステップ

最後に、モール型ECサイトを構築し、運用していく流れを6つのステップに分けて見ていきましょう。

・ステップ2:構築方法の選定(5つの選択肢から最適な構築方法を選ぶ)

・ステップ3:システム開発・制作(モール型特有の開発ポイント)

・ステップ4:出店者募集(モール成功の鍵)

・ステップ5:プロモーション・集客(モール型ならではの集客戦略)

・ステップ6:運用・改善(モール型ならではの運用ポイント)

4-1. ステップ1:企画・要件定義(5W2Hでゴールの具体化)

モール型ECサイトの構築は、明確な目的意識を持って臨むことが重要です。企画・要件定義のフェーズでは、5W2Hを用いてゴールを具体化します。

◆地域密着型モール型ECサイトの5W2H設定例

・What(何を):地域ブランドを訴求できる、使いやすいテナント型モールを構築する

・Where(どこで):地域ドメインを取得し、地域色を打ち出したサイト作りを行う

・Who(誰が):地域の商工会議所や業界団体と連携しながら、事業者の開拓とサポートに取り組む

・When(いつまでに):1年後のサービスインを目標に、段階的に規模を拡大していく

・How(どのように):クラウドECプラットフォームを活用し、初期コストを抑えつつ、高い拡張性を確保する

・How much(いくらで):初年度の予算は500万円とし、テナント事業者からの手数料収入でコストを回収する

5W2Hで具体化したプランは、関係者間で認識のすり合わせを行い、ゴールイメージの共有を図りましょう。明確な目的意識を持てば、プロジェクトの方向性を見失わずに進行できます。

4-2. ステップ2:構築方法の選定(5つの選択肢から最適な構築方法を選ぶ)

次のステップでは、モール型ECサイトの構築方法を選定します。ASP/SaaS型、パッケージ型、オープンソース、クラウドECプラットフォーム、フルスクラッチの5つの選択肢から、自社に最適な方法を選びます。

◆構築方法の選定のポイント

・コストと自由度のバランスを考える:コストを重視するのか、自由度を重視するのかを見極めます。自社の予算と要件に合わせて、最適なバランスを見つけましょう。

・運用体制を見据える:構築後の運用体制も考慮に入れて選定する必要があります。自社での運用が可能な体制が整っているかどうかを確認しましょう。

・拡張性を考慮する:将来的な拡張性も見据えて構築方法を選ぶことが重要です。ビジネス要件の変化に柔軟に対応できるシステムを目指しましょう。

・セキュリティ対策の重要性を認識する:セキュリティ対策は、どの構築方法を選ぶ場合でも重要な検討事項です。適切なセキュリティ対策が取れる方法を選びましょう。

どのような構築方法が最適か迷ったときには、以下のリンクよりお気軽にご相談ください。

4-3. ステップ3:システム開発・制作(モール型特有の開発ポイント)

構築方法を選定したら、いよいよシステム開発・制作のフェーズに入ります。モール型ECサイト特有の開発ポイントを押さえつつ、効率的な開発を進めることが重要です。

◆モール型ECサイト開発のポイント

・出店者管理機能の実装:出店者の管理機能は、モール型ECサイトに欠かせない要素です。出店者の登録・審査機能や、出店者とのコミュニケーション機能などを実装しましょう。

・決済機能の選定と実装:モール型ECサイトでは、多様な決済手段を提供することが求められます。クレジットカード決済や、キャリア決済、コンビニ決済など、ユーザーの利便性を高める決済機能を実装しましょう。

・在庫管理機能の実装:在庫管理は、モール型ECサイトにおける重要な機能の一つです。リアルタイムの在庫情報を管理し、円滑な受注・発送が行えるようにしましょう。

・レコメンド機能の実装:ユーザーの利便性を高めるうえで、レコメンド機能は欠かせません。ユーザーの行動履歴などを分析し、最適な商品を提案できる仕組みを実装しましょう。

・SEO対策の実施:集客力を高めるうえで、SEO対策は重要な役割を果たします。サイト構造の最適化や、適切なメタタグの設定など、SEOを意識した開発を心掛けましょう。

開発フェーズでは、PMF(プロダクトマーケットフィット:製品やサービスと市場の適合性)を意識することも大切です。マーケティング部門と連携しながら、サービス内容の改善を図っていきましょう。

4-4. ステップ4:出店者募集(モール成功の鍵)

魅力的なモール型ECサイトを作り上げるうえで、出店者の募集は非常に重要です。

◆出店者募集のポイント

・ターゲットとする出店者を明確にする:自社のモール型ECサイトのコンセプトに合致する出店者像を明確にすることが重要です。ターゲットを絞り込むと、効果的な出店者募集ができるようになります。

・出店のベネフィットを訴求する:出店者にとってのベネフィット(便益、利得)を明確に伝えることが、募集の成功の鍵を握ります。集客力や、販売機会の拡大など、出店のメリットを具体的に訴求しましょう。

・出店者との信頼関係を構築する:出店者との信頼関係を構築することは、長期的な成功に欠かせません。出店者とのコミュニケーションを大切にし、親密な関係性を築いていきましょう。

出店者の募集は、モール型ECサイトの継続的な成功を左右する要素です。戦略的な取り組みを通じて、魅力的な品ぞろえを実現していきましょう。

4-5. ステップ5:プロモーション・集客(モール型ならではの集客戦略)

モール型ECサイトの運営において、ユーザーを集めるためのプロモーションと集客は、欠かせないものです。モール型ならではの集客戦略を立て、効果的な施策を展開していきましょう。

◆モール型ECサイトの集客施策の例

・検索連動型広告の活用:検索連動型広告の活用は、高い効果が期待できます。適切なキーワードを選定し、コンバージョンにつなげていきましょう。

・アフィリエイトの活用:アフィリエイトを活用すると、幅広い層にリーチできます。提携するアフィリエイターの選定と、適切な報酬設計がポイントになります。

・SEO施策の推進:検索エンジンからの自然流入を増やすためには、SEO施策が欠かせません。サイト構造の最適化や、コンテンツマーケティングを通じて、検索順位の向上を図りましょう。

・ソーシャルメディアの活用:ソーシャルメディアは、口コミによる拡散が期待できる有力なチャネルです。SNS広告の活用や、インフルエンサーマーケティングなどを通じて、認知度の向上を目指しましょう。

集客施策は、PDCAサイクルを回しながら、継続的に改善していくことが成功の鍵です。数値に基づいた効果検証を行い、より高い成果につなげていきましょう。

集客施策については、以下の記事も参考にしてみてください。

4-6. ステップ6:運用・改善(モール型ならではの運用ポイント)

モール型ECサイトの運用フェーズでは、モール型ならではの運用ポイントを押さえ、サイトの価値を高めていくことが重要です。

◆モール型ECサイトの運用ポイント

・出店者との関係性の維持・強化:出店者との良好な関係性を維持・強化することが、モール型ECサイトの安定運営に欠かせません。定期的なコミュニケーションを通じて、出店者の満足度向上を図りましょう。

・ユーザーの声に耳を傾ける:ユーザーの声に真摯に耳を傾けることが、サイトの改善につながります。ユーザーレビューや、問い合わせ内容などを分析し、ニーズの把握に努めましょう。

・商品データの管理と最適化:効果的な商品データ管理は、モール全体の利便性を高め、売上向上につながります。商品情報の正確性、検索性の向上、関連商品のレコメンド強化など、商品データの最適化を継続的に行いましょう。

・物流・配送業務の最適化:ユーザー満足度を高めるために、物流・配送業務の最適化は欠かせません。配送プロセスの効率化、配送状況の可視化、トラブル対応の迅速化など、スムーズな配送体制を構築・維持しましょう。

・セキュリティ対策の強化:セキュリティ対策の強化は、モール型ECサイトの信頼性を維持するうえで重要です。定期的な脆弱性診断の実施や、セキュリティパッチの適用などを通じて、安全性の高いサイト運営を目指しましょう。

運用フェーズでは、データに基づいた意思決定が求められます。アクセス解析や、売上データなどを活用しながら、サイトの継続的な改善を図っていきましょう。

5. まとめ

本記事では「モール型ECサイト構築」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初に、モール型ECサイトの基本事項として以下を解説しました。

・モール運営会社は出店者への ECサイトのインフラ提供、出店者の管理や集客などを行う

・市場環境の変化によりモール型ECサイトへの注目度が高まっている

モール型ECサイトの種類には、以下があります。

・マーケットプレイス型:統一された商品一覧ページや決済システムを用意し出品者が商品を出品する

・マルチブランド型:複数のECサイトを1つにまとめてモールのように見せる

・テナント型とマーケットプレイス型の選択はモール運営者が何を重視するかで判断する

モール型ECサイト構築方法の5つの選択肢は以下のとおりです。

・パッケージ型:システムをパッケージソフトウェアとして導入する

・オープンソース:OSSを活用してシステム構築を行う

・クラウドECプラットフォーム:高いカスタマイズ性と拡張性を兼ね備えたクラウドサービスを利用する

・フルスクラッチ:要件に適合したシステムをイチから開発する

モール型ECサイトを構築・運用する流れを6つのステップで解説しました。

・ステップ2(構築方法の選定):自社に最適なモール構築方法を選ぶ

・ステップ3(システム開発・制作):モール型特有の開発ポイントを押さえて効率的に進める

・ステップ4(出店者募集):モールのコンセプトに合致した出店者を戦略的に募集する

・ステップ5(プロモーション・集客):モール型ならではの集客施策を展開し効果検証を行う

・ステップ6(運用・改善):出店者やユーザーとの関係性を大切にしながらサイトを継続的に改善する

モール型ECサイトの構築はビジネスチャンスに満ちています。基本知識を踏まえ、自社に適した構築方法を選択し、ステップを着実に進めることが成功への近道です。魅力的で収益性の高いモール型ECサイトの実現に向けて、取り組んでいきましょう。