「PDM(Product Data Management:製品情報管理」は、製品や設計・製造に関する図面や部品などのデータを一元管理し、生産性を高めるためのソフトウェアです。

PDMでCADデータやBOM(Bill of Materials:部品表)、仕様書、図面、技術文書などを統合管理することで、例えば設計時に変更が生じた場合でも、関連データをすぐに特定してデータ間の整合性を維持することができます。特に3D CADのように複数のデータが緊密に連携しているケースでは、データの整合性が極めて重要になります。

多品種少量生産が主流となり製品ライフサイクルが短期化している中、競合他社よりもいち早く商品を市場投入していかなければならない製造業界の企業にとって、PDMは欠かせないシステムとなっています。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、PDMの3つの機能と構築手法、導入までの7つのステップを解説します。

PDMの3種類の構築手法

PDMは次の3つのいずれかの手法で構築することができます。

◆PDMの3つの構築方法

| オープンソース型 のソフトウェアを使用 |

クラウド型 のサービスを利用する |

オンプレミス型 で自社システムを開発する |

|

|---|---|---|---|

| ソフトウェア開発費用 | 無料あるいは低料金で使用できる。ほとんどの場合、追加機能の開発費用コストも発生する | 開発費用は不要。月額料金を支払い、サービスを利用する | 高額なライセンス費用を支払って購入する。一般に追加機能や独自機能の開発コストも発生する |

| カスタマイズ性 | ソースコードを自由に改変でき、カスタマイズ性は高い。ただし、カスタマイズをするためには専門的な技術と知識が求められる | 利用サービスの仕様に準じたカスタマイズが可能だが、他と比べると制約が多い。外部連携については、多くのサービスで豊富なAPI連携機能が提供されている | 自社の予算に応じて必要な機能を自由に実装できるため、柔軟性は極めて高い。ただし、要件に比例して追加開発コストが膨らみやすい |

| システムの運用管理 | ネットワークを含むシステム全体の運用・保守を自社で行う必要がある | サーバ/ネットワーク/セキュリティの運用・保守はサービス側が実施する | ネットワークを含むシステム全体の運用・保守を自社で行う必要がある |

| セキュリティ対策 | 自社でセキュリティ対策を行う必要がある。完全な内部環境で構築されたシステムの場合は、外部からの攻撃リスクが低くなる | 最新のセキュリティ対策をサービス側で実施する | 自社でセキュリティ対策を行う必要がある。完全な内部環境で構築されたシステムの場合は、外部からの攻撃リスクが低くなる |

| 代表的なソフトウェア (PDM/PLM※) |

OpenPLM | 3DEXPERIENCE on the Cloud、Autodesk Vault PLM | PTC Windchill、 Autodesk Vault Professional |

※PLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)は、PDM機能を含んだ製品ライフサイクル全体を統合管理するためのソフトウェアです

出典:筆者が独自に作成

「カスタマイズは必要だけれど導入コストは抑えたい」という場合はオープンソース型、標準的な機能をスピーディーに利用したい場合はクラウド型、自社独自のPDMを構築する場合にはオンプレミス型というように、自社の予算と要件に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

「多品種少量生産」を支えるPDM

製造業でPDMが不可欠となっている背景には、モノづくりの主流が「少品種大量生産」から「多品種少量生産」へと変化したことがあります。

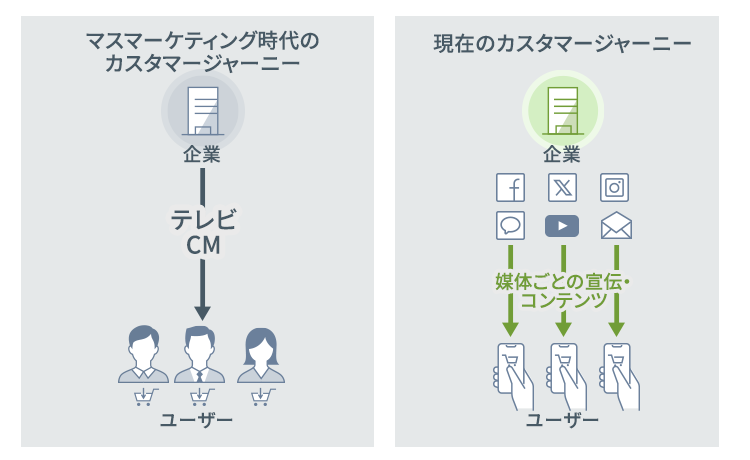

かつては消費者が企業や商品と接するチャネルは限られており、テレビや新聞などのマスメディアで宣伝される商品を皆が一斉に購入していましたが、現在はSNSをはじめとする複数のチャネルが存在し、消費者は自分の価値観とライフスタイルに合わせてタッチポイントを選択できるようになりました。

現代消費者の細分化したニーズに応えるために、市場では短いスパンで、より多くの種類の製品が求められています(※)。

※参考:経済産業省「2016年版ものづくり白書」(2016年5月発表)の第1部-第1章「我が国ものづくり産業が直面する課題と展望」(第3節)

◆マーケティング時代(過去)と現在のカスタマージャーニーにおける商品認知プロセスの違い

出典(図):筆者作成

テクノロジーの進化やトレンドの変化の速度が加速し、製品の設計~市場投入、そして寿命までのライフサイクルは短期化しています。常に新製品の開発や既存製品のリニューアルが求められる状況下に置かれた企業では、正確なデータを効率的に管理・共有するための仕組みが不可欠になっているのです。

PDMは、こうした変化に即応し、製品開発の品質とスピードを両立するための強力なツールです。

PDMの3つの主要機能

ここでは、製品開発の品質とスピードを高めるために有効なPDMの3つの主要機能を紹介します。

機能① 図面・CADデータの統合管理

現場で生成・使用される図面やCADデータなど、製造に関するデータを一元管理する機能です。また、データが変更されると修正履歴と修正理由が自動記録されるため、「どうしてこの設計になったのか」を後からトレースできるようになります。

図面・CADデータの統合管理には次の機能が含まれます。

データの一元管理機能

設計図やCADデータ、仕様書、BOM(Bill of Materials:部品表)などの多種多様なデータを最適な状態で一元管理します。

データのバージョン/リビジョン管理機能

「誰が・いつ・どのように」変更したかという情報を正確に記録・管理し、設計のトレーサビリティを確保します。例えば自動車や航空機など、些細な変更が多大な影響を及ぼすような製品開発ではトレーサビリティが極めて重要になります。PDMでは最新版をひと目で判別できるため、設計変更が頻発するプロジェクトにおける先祖返りなどのトラブル防止にも有効です。

また、知的財産である設計情報を「誰が・いつ・どのデータに・どのような変更を行ったのか」が自動で記録されるため監査証跡として利用することもできます。

部品管理機能

設計段階で作成されたBOMの情報は、以降の調達や製造でも基礎データとして使用するため、必要な人が必要なときにすぐに使用できるように情報を管理します。

機能② 文書管理、検索/参照

膨大なデータの中から必要な情報を素早く検索/参照するための機能です。

製品の製造現場では1つの製品に対して多くの関連情報が存在しており、それらの中から必要なデータを手作業で探すとなると、多くの時間を費やさなければならず、操作ミスでデータを壊したり間違ったデータを使用したりする可能性も高まります。

PDMを導入すると、部品番号や図面番号、設計者名、更新日などの詳細な条件を指定して目的のデータを検索/参照できるようになります。例えば、新しい部品を設計する際に類似する部品情報がないかを確認し、類似案件があれば、過去の知見を活用して業務の効率化とコストの削減を図り、設計工程の短期化と重複開発の防止を実現することも可能になります。

機能③ 承認ワークフロー管理

文書の作成・変更に関する申請~承認までの一連のワークフローのデジタル管理機能です。従来はメールやExcel、紙で回覧していた承認作業をデジタル化することで進捗と承認状況が可視化されるため、設計業務の信頼性とスピードが向上します。

また自動車や医療機器のように規制が厳しい業界では、変更履歴や承認プロセスを追跡できることが必須要件となります。PDMでは承認者や日時、変更理由といった情報が自動記録されるため、品質保証や監査対応時の証跡としても有効な機能です。

PDMを導入するメリット

PDMの導入メリットとしては、次の3つが挙げられます。

◆PDMの3つのメリット

・作業の効率化と開発期間の短縮

・無駄なコストの削減

上記はいずれも、多品種少量生産に適応していくためには欠かせない取り組みです。多種多様な製品を短いサイクルで投入することを求められ、製品ライフサイクルも短期化している現在は、製品の品質と市場投入までのスピードがこれまで以上に重要になります。PDMはそれらを実現するためのデータ基盤として、情報を正確に管理し、効率的に共有・活用するための環境を提供してくれます。

PDM導入までの7つのステップ

それでは、PDMを導入するための7つのステップについて解説します。

ステップ① 現状分析

まず、設計データなどの情報が現在どのように管理・運用されているのかを洗い出し、整理・分析していきます。各自のPCに保管しているデータや、各チームの運用ルールなどを可視化しましょう。

このステップでは、属人管理されているデータやデータの二重管理といった課題などをすべて洗い出すことが重要です。ここで問題点を明確にしておくことが、後のシステム設計の精度向上のために役立ちます。

ステップ② 要件定義

ステップ①の分析結果をもとに、自社に必要な機能と業務フローを定義していきます。このステップでは、システム導入の目的は「現在の業務フロー」をシステム化することではないという点を忘れないようにしましょう。

複雑なカスタマイズや外部システムとの連携が増えると開発コストが膨らむため、優先順位を明確にしてシステム化すべき範囲を見極めることが重要です。業務のムダを特定し、システム化の有無に関わらず最適化できる業務フローがある場合には、PLMの導入を待たずに改善しておくことで、PDM導入後もスムーズに運用を開始できます。

ステップ③ システム選定

オープンソース型、クラウド型、オンプレミス型の中から自社の予算と要件に合った方法で構築できるシステムを選定します。導入時点だけでなく将来的な拡張性も見据えて長期的に使用できるシステムを選択することが、結果としてシステム費用対効果を高めることにつながります。

例えば、小規模なチームや単一部署での利用に限定される場合には、オープンソース型で構築することで導入費用を抑えることができますが、カスタマイズが不可のサービスもあるため注意する必要があります。

大規模事業者や複数部門を横断して利用する場合は、柔軟に拡張できるクラウド型が適しています。

オンプレミス型は導入に加えて、システムの陳腐化という課題にも自社で対応していく必要があるなど導入後の運用・保守にも莫大なコストがかかるため、独自機能や高度なカスタマイズが必要な場合に限った選択肢となります。

ステップ④ カスタマイズ/設定

自社の要件に合わせてPDMのカスタマイズ/設定を行います。承認フローや権限設定やCADとの連携方法などを調整など、必要に応じた設定やカスタマイズを行って、現場で使えるシステムに仕上げていきます。

ステップ⑤ データ移行

既存データを整理してPDMに登録します。登録するデータは事前にバックアップを取得したうえで、クレンジングや整形を済ませておく必要があります。また、データ移行の作業期間中に生成された新たなデータやファイルを本稼働前に取り込むための仕組みと運用を構築することも忘れないようにしましょう。

ステップ⑥ テスト運用

一部のチームやプロジェクトなどで試験導入して成果と課題を検証・報告します。テスト運用ではシステムの不具合だけでなく、成果についても客観的に測定することが大切になりますので、必ず工数削減率やリードタイムの短縮時間などの共通指標を測定し、改善を繰り返しながらシステムと運用の精度を高めていきましょう。

ステップ⑦ システム運用の開始

システムの運用開始後も、システムの利用状況の定期的なモニタリングと、現場の声に基づく改善の取り組みを続けることが重要です。システムの継続的な活用と改善が、システム導入の成否に大きく影響します。システム導入後は従来の方法で業務を行うことは絶対にないように徹底しましょう。

一部でも属人管理を続けてしまうと、データに不足や不整合が生じてしまう可能性があります。そのため、新システムの運用を徹底する方針を社内で明確にし、ガイドラインや評価ルールを整備しておくと良いでしょう。

正確な製品情報を顧客に届けるためには「PIM」の導入も必要

PDMを導入することで製品の製造工程を最適化できますが、正確な製品情報を素早く市場に展開するためには、「PIM(Product Information Management:商品情報管理システム)」の仕組みが必要になります。

PIMを導入すると、商品の基本情報に加え、販売やサポートを含めた商品に関するあらゆる情報を一元管理して、販売チャネルにリアルタイムで展開・配信できるため、顧客にいつでも正確な最新情報を届けることができます。

PDMは「製品の製造に関する情報を管理する仕組み」であるのに対し、PIMは「製品の流通に関わる情報を最適化する仕組み」です。PDMとPIMを組み合わせて活用することで、モノづくりの現場から販売・マーケティングに至るまで、製品情報を一貫して管理できるようになります。

PIMについては、下記の関連記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

多品種少量生産に適応し、CADデータやBOM、仕様書、図面、技術文書などの製品開発に関するデータを統合管理して製品開発を支えるPDMは、製造業界の企業にとって必須となるシステムです。さらに、顧客に正しい製品情報を届けるための仕組みであるPIMを組み合わせて活用することで、より多くの成果を実現できます。

インターファクトリーの商品データ統合プラットフォーム「EBISU PIM(エビス ピム)」は、信頼性の高い商品コンテンツをさまざまなチャネルに配信することができるクラウドサービスで、PDMをはじめとする他システムとの柔軟な連携が実現できます。

PIMの導入を検討している場合には、ぜひ下記の公式サイトをご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。