「日本の化粧品を海外に販売したいけれど、越境ECの始め方が分からない」

「化粧品の越境ECを成功させるには、どうすればいい?」

という声をよく耳にします。

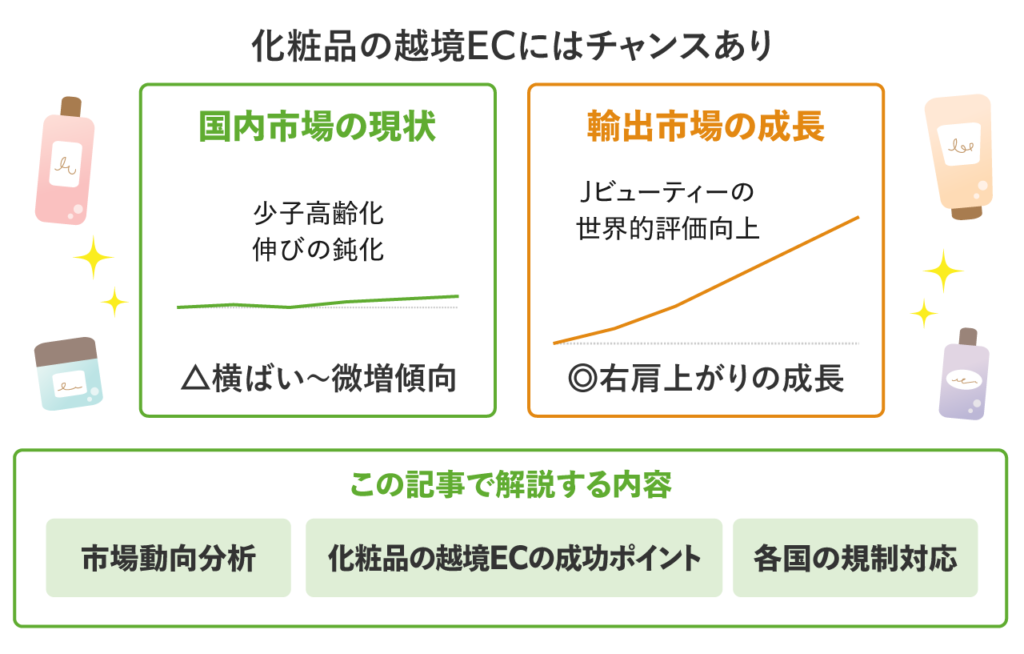

少子高齢化で国内市場の伸びが鈍化する一方、「Jビューティー(J-Beauty)」は世界で高い評価を受け、日本の化粧品輸出は右肩上がりに成長しています。

近年では、海外転送サービスの登場など越境EC参入のハードルが下がっていることもあり、中小企業でも海外展開のチャンスが広がっています。

本記事では、化粧品越境ECの市場動向から実践的な始め方、主要国の規制対応まで包括的に解説します。

どの市場を狙うべきか、成功に必要な戦略は何か、各国固有の規制にどう対応すべきかなど、具体的なノウハウを提供します。

ぜひご一読いただき、グローバル化粧品市場の実態把握と自社に最適な越境EC戦略の立案にお役立てください。

1. 化粧品の越境ECが注目される3つの理由

化粧品業界で越境ECへの注目が高まる背景には、日本製品の世界的評価の向上と国内市場の成熟化があります。ここでは以下3つの理由を詳しく見ていきましょう。

② 国内市場縮小に対する有効な打開策となる

③ 初期投資を抑えて海外市場に参入できる

1-1. 世界的に日本の化粧品人気が急上昇している

近年、日本製化粧品は海外で急速に評価を高めています。2016年には化粧品の輸出額が輸入額を初めて上回り、2018年にはその差が2倍以上に拡大しました。

◆日本コスメの海外人気の理由

・品質の高さ:厳格な品質管理と製造基準により、海外消費者からの信頼を獲得しています。肌にやさしい処方や効果の確かさが評価されています。

・独自の処方技術:美白や保湿などの機能性に優れた独自成分を使った製品が人気です。日本ならではの発酵技術や植物由来成分を活用した製品は、海外で「日本品質」として認知されています。

・デザイン性:パッケージの美しさや使いやすさにこだわった日本製品は、ギフトとしても人気があります。ミニマルで洗練されたデザインは特に欧米市場で差別化要素となっています。

・トレンド発信力:シートマスクなど、アジア発のトレンドを日本企業が洗練させ、世界市場に広めた実績があります。

輸出先としては中国が最大で、2020年以降は全輸出額の約50%を占めています。インバウンド需要も相まって「Jビューティー」の認知は着実に広がり、越境ECの強力な追い風となっています。

参考:株式会社ソフィアリンクス「化粧品産業の持続的な発展における今後の方向性に関する調査」(2024年3月29日)

1-2. 国内市場縮小に対する有効な打開策となる

日本国内の化粧品市場は成熟期に入り、少子高齢化の影響で将来的な縮小が懸念されています。一方で海外市場は高い成長率を維持しており、越境ECは有望な活路となっています。

◆越境ECが国内限界を打破する理由

・市場規模の拡大:国内の化粧品市場は2020年以降の年成長率2〜5%にとどまる一方、中国や東南アジアの化粧品市場は大きな成長を続けています。越境ECで海外需要を取り込むことができれば、売上向上の可能性が広がります。

・顧客層の多様化:越境ECでは、年齢や所得層が異なる海外消費者にアクセスできるため、国内では需要が限られる製品でも新たな市場を見出せます。たとえば高級スキンケアは中国富裕層、プチプラコスメは東南アジアの若年層に人気があります。

・価格競争からの脱却:海外では「日本製」プレミアムにより適正価格で販売できるケースが多く、国内の価格競争から脱却できます。特にスキンケアや機能性化粧品は海外では高付加価値商品として認知されています。

・製品ライフサイクルの延長:国内で成熟期を迎えた製品でも、海外では新鮮なイノベーションとして受け入れられることがあります。製品の寿命を延ばし、開発投資からより大きなリターンを得られる利点があります。

・リスク分散効果:複数の国に販路があれば、特定市場の変動リスクを分散できます。自然災害や感染症流行などの有事の際も、影響を最小限に抑えられる強みがあります。

国内市場だけに頼るのではなく、成長著しい海外市場をターゲットにすることは、中長期的な企業成長と事業の安定性向上が期待できる戦略です。

参考:

・矢野経済研究所「化粧品市場に関する調査を実施(2024年)」(2024年9月18日発表)

・週刊粧業オンライン「【日本の化粧品市場】推移・市場規模・成長率・CAGR・動向について」

1-3. 初期投資を抑えて海外市場に参入できる

海外に実店舗を出す場合と比較して、越境ECなら低コストで海外展開を始められます。少ない資本でもグローバル市場にアクセスできる点が大きな魅力です。

◆越境ECの低コスト参入メリット

・店舗コストの削減:実店舗の場合、物件賃貸料や内装費、人件費などで多額の初期投資が必要です。越境ECではこれらが不要で、サイト構築費用は数十万円程度から始められます。

・段階的な投資拡大:少量の在庫から始め、反応を見ながら徐々に規模を拡大できるため、リスクを最小化できます。失敗しても撤退コストが低く、柔軟な市場テストが可能です。

・販促費の効率化:実店舗展開では現地での広告や販促活動に多額の費用がかかりますが、越境ECではSNSやインフルエンサーマーケティングを活用し、低コストで効果的な宣伝が可能です。

・人材採用の簡素化:現地スタッフの採用・教育コストが削減でき、言語対応もアウトソーシングや翻訳ツールで対応できます。専門知識を持つ現地人材を雇用せずとも、基本的な運営が可能です。

現地展開を視野に入れている場合でも、まずは越境ECでテストマーケティングを行い、市場反応を見極めるという段階的なアプローチを取るケースが多く見られます。

2. 主要国の越境EC市場動向と日本製化粧品ニーズ

越境ECを検討する際は、各国・地域の市場特性と現地消費者の嗜好を理解することが重要です。主要国ごとの最新動向と、日本コスメの位置付けを把握しましょう。

② 東南アジア:EC市場が伸長し日本製化粧品のニーズも高い

③ 欧米諸国:品質や安全性で一定の存在感

④ インド・中東:今後の成長が期待される新興マーケット

2-1. 中国市場:国産ブランドの伸長に注意

中国は世界最大級のコスメ市場であり、日本製化粧品にとって最重要輸出先となっています。前述のとおり、日本からの化粧品輸出額の約半分を中国本土向けが占めるまでになっています。

しかし一方、近年の中国国内では国産(中国産)コスメブランドの台頭が著しい点に注意が必要です。

たとえば、2023年の中国EC大型セール「双十一(ダブルイレブン)」では、トップKOL(キーオピニオンリーダー)のライブコマースで扱われた化粧品363製品中37.4%が中国国産ブランドでした。この国産シェアは前年比約9.5ポイント増加しており、急速に存在感を増しています。

コロナ禍以前の2010年代の日本では、中国向け越境ECが盛り上がりを見せていましたが、現在では、中国の国産ブランドの伸長が輸入需要を浸食している面があります。

今後の戦略としては、ローカル競合との明確な差別化を意識しながら、中国人インフルエンサーとの連携や口コミ施策など、現地向けマーケティングを駆使してブランド価値を高めていく必要があります。

出典:ジェトロ「化粧品分野にも国産の波(中国)(1)ブームに伴い、政策整備」(2024年2月8日)

2-2. 東南アジア:EC市場が伸長し日本製化粧品のニーズも高い

東南アジアはデジタル経済が急拡大中の注目市場で、EC利用者・市場規模ともに年々増大しています。

特にタイやベトナム、インドネシアといった新興国でEC利用者数が急増しており、東南アジア全体のインターネット市場は2025年までに3,300億ドルを超えるとの予測もあります。

※参考までに日本の2023年BtoC EC市場は24.8兆円で、1ドル150円換算で約1,653億ドルとなります。

こうした中、東南アジアにおける越境ECも活発化しています。たとえば、シンガポールにおけるオンライン購入の約55%は越境EC(2023年)というデータがあります。

化粧品のニーズについては、シンガポールなどの所得水準の高い国では、日本製化粧品のニーズが高く、高機能・高品質なスキンケアが支持されています。

東南アジア各国は文化・嗜好が多様なため、一括りにはできませんが、総じて若年人口が多くトレンドに敏感であること、そしてECによる海外コスメへのアクセスが容易になったことから、日本企業にとって有望な新規市場と位置付けられます。

出典:

・ITA「Southeast Asia Region Forecast」

・SOA「E-Commerce Market in Southeast Asia 2025 – 2026」

・矢野経済研究所「2024年版 化粧品マーケティング総鑑」

・経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」(2024年9月25日)

2-3. 欧米諸国:品質や安全性で一定の存在感

欧米は美容大国がひしめく成熟市場ですが、日本の化粧品は独自の強みで一定の存在感を示しています。「メイド・イン・ジャパン」の価値をどう訴求するかが鍵となります。

世界的に見ると、日本は米国・中国に次ぐ第3位の化粧品市場規模を持ちます。日本製の化粧品には「高機能・高品質、安心・安全」というイメージがあり、これは欧米諸国でも高く評価されています。

◆欧米市場での日本製化粧品の強み

・品質と信頼性:長年培った研究開発力による高性能な製品づくりが評価されています。製品の品質管理やサステナビリティへの取り組みも欧米消費者から高く評価されています。

・独自の技術力:発酵技術や独自の美容成分など、日本ならではのイノベーションが差別化要因となっています。たとえば、肌のバリア機能を重視したスキンケアは、敏感肌向け製品として欧米でも人気を集めています。

・伝統と革新の融合:和漢植物由来成分や伝統的な美容法を現代科学で裏付けた製品開発が、オーセンティシティ(本物志向)を重視する欧米消費者の関心を集めています。

一方、近年では韓国ブランドとの競合にも注意を払う必要があります。

欧米の消費者から見ると、K-Beauty(韓国コスメ)がトレンド主導型・斬新さで注目される一方、J-Beauty(日本コスメ)には品質の確かさや肌へのやさしさへの期待感が見られます。

日本企業は強みを生かしつつも、トレンド対応力やマーケティング戦略の柔軟性向上も必要と言えるでしょう。

2-4. インド・中東:今後の成長が期待される新興マーケット

インドや中東(中近東)は、今後の成長が期待される新興マーケットです。

インドは人口規模で世界一となり若年層も多く、経済成長に伴って美容意識が高まっています。インドの化粧品市場規模は2025年に200億ドルに達する見込みで、毎年2桁近い成長率が続くと予想されています。

特に、スキンケアやヘアケア分野で都市部の若者を中心に需要が拡大中です。価格競争も重要ですが、富裕層向け高級コスメも着実に伸びており、日本製高級ブランドが進出する余地もあるでしょう。

一方、中東地域は一人当たりの化粧品支出額が高く、高級ブランドの大きな市場です。中東・北アフリカ(MENA)の美容・パーソナルケア市場規模は2024年に460億ドル超と推計され、2025年には600億ドル規模に達すると推定されています。

とくにUAEやサウジアラビアなど湾岸諸国では美容志向が強く、日本の高級スキンケアや香水が富裕層に受け入れられています。また中東・東南アジアのイスラム圏ではハラール認証コスメのニーズが高まっており、グローバルでハラール化粧品市場は2024年時点で413億ドルに達しています。

まとめると、高級化粧品やハラール化粧品の開発を進めている企業にとっては、インドや中東地域は期待できる市場と言えるでしょう。

出典:

・Statista「India: market size of cosmetics industry 2010-2025」

・The British Beauty Council「The Middle East Beauty」

・The Business Research Company「Global Halal Cosmetics Market Report 2025」

3. 化粧品越境ECで成功する戦略ポイント

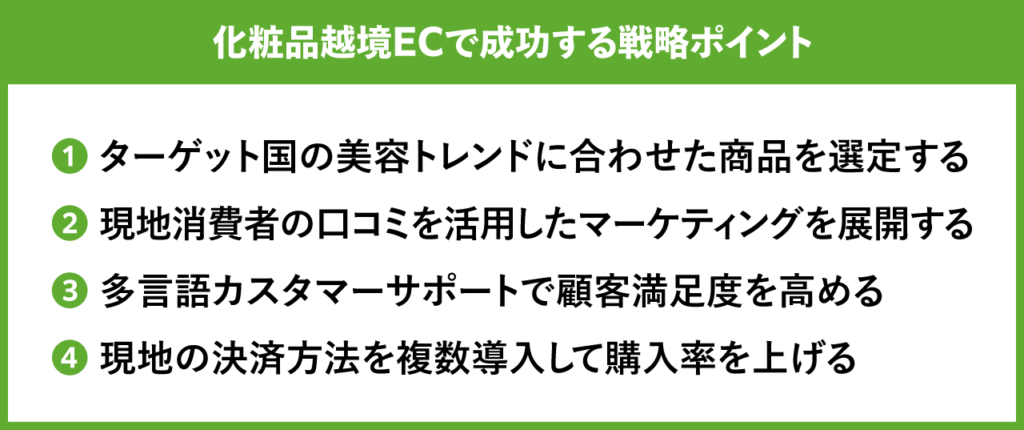

越境ECの成功には、国内ECとは異なる戦略的アプローチが必要です。競争が激しい国際市場で存在感を示すために、以下の戦略ポイントを押さえましょう。

② 現地消費者の口コミを活用したマーケティングを展開する

③ 多言語カスタマーサポートで顧客満足度を高める

④ 現地の決済方法を複数導入して購入率を上げる

3-1. ターゲット国の美容トレンドに合わせた商品を選定する

各国・各地域の美容トレンドや嗜好は異なるため、現地ニーズに合致した商品展開が成功の鍵となります。綿密な市場リサーチに基づいた商品戦略の構築が海外展開では欠かせません。

◆市場別の適切な商品選定法

・現地トレンド調査:各国の美容メディアやSNSでどんな商品や成分が人気かを継続的に調査します。たとえば、中国では美白・保湿が定番の人気カテゴリである一方、欧米ではクリーンビューティー(化学物質や有害成分を排除した化粧品)やサステナブル商品が注目されています。現地の美容インフルエンサーの発信内容も有益な情報源となるでしょう。

・気候条件への対応:高温多湿の東南アジアでは軽い使用感のジェル状製品や、汗に強いメイク製品が好まれます。一方、乾燥した中東では濃厚なクリームタイプが人気です。各地域の気候特性に適した商品設計が売上を左右する大きな要素になります。

・パッケージのローカライズ:言語だけでなく、色彩や象徴の文化的意味も考慮したパッケージ設計が求められます。たとえば中国では赤は縁起が良いとされますが、別の文化では不用意に使うと誤解や反感を買うリスクがあります。これはあくまで一例ですが、現地文化に配慮したデザイン調整が不可欠です。

・価格ポジショニング:同じ製品でも国によって適正価格帯が異なります。シンガポールや中国沿岸部では高価格帯製品も受け入れられますが、新興市場では手の届く価格設定が望ましいでしょう。市場ごとの購買力に合わせた価格戦略の検討を行います。

・現地規制の事前確認:配合成分や表示方法に関する規制は国ごとに異なります。販売前に各国の禁止成分リストを確認し、必要に応じて処方調整や代替成分への変更を検討します。

各国のSNSや口コミサイトでどんなコスメが話題かをウォッチし、自社商品ラインナップに反映させる柔軟性が重要です。現地トレンドに適合した商品を提供できれば、消費者の心をつかみ、リピート購入やブランドファンの獲得につながります。

3-2. 現地消費者の口コミを活用したマーケティングを展開する

越境ECで信頼を得るには、現地消費者からの口コミやレビューの力が不可欠です。各市場の主要レビューサイトやSNSでポジティブな評判を広げる戦略に注力しましょう。

◆口コミマーケティングの効果的手法

・インフルエンサー連携:各国の美容インフルエンサーに商品提供し、使用レビューを依頼します。フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率(投稿への反応率)や専門性も重視して選定することが大切です。規模に応じたインフルエンサー層を活用しましょう。

・SNSキャンペーン展開:現地語でのハッシュタグキャンペーンを実施し、ユーザー投稿を促進します。投稿者への特典提供や定期的なコンテンツ紹介で、口コミの自然発生を促します。中国では小紅書(RED)や抖音(Douyin)、韓国ではInstagramやYouTube、タイではTikTokなど、国ごとの主要SNSを見極めることも大切です。

・口コミサイト対策:各国の主要口コミサイト(米国のSephora.com、中国の天猫評価など)での評価を定期的にチェックし、課題があれば迅速に対応します。特に低評価の内容は真摯に受け止め、商品やサービスの改善につなげることが重要です。

現地ユーザーからの生の声をうまくマーケティング活用できれば、説得力を持って自社商品の魅力を伝えられます。特に化粧品は、効果や使用感が重視される商品カテゴリのため、実際に使った人の体験談が購買を大きく左右します。

3-3. 多言語カスタマーサポートで顧客満足度を高める

言語の壁を取り除いた丁寧なカスタマーサポートは、海外顧客の信頼獲得とリピーター化に極めて重要です。言語対応の拡充で顧客体験を向上させましょう。

◆効果的な多言語サポート戦略

・よくある質問の多言語化:商品使用法や返品方法など頻出する質問を各言語でFAQページにまとめておくと、問い合わせ数を減らせます。特に配送・支払い・返品に関する質問は事前に対応しておくことが重要です。

・リアルタイムチャット活用:時差のある海外顧客向けに、チャットボットを活用した24時間対応を検討します。基本的な質問には自動応答し、複雑な内容は担当者が後日回答するハイブリッド方式が効率的です。

・現地パートナーとの協業:現地代理店や販売パートナーと連携し、カスタマーサポートを委託する方法もあります。現地言語と商習慣を熟知したスタッフによるサポートで、顧客満足度が高まります。

言語の問題が解消されれば、顧客はブランドに対して安心感を抱き、結果として「またこのストアで買いたい」というロイヤリティ向上につながります。多言語サポートへの投資は、長期的な海外顧客資産の獲得に寄与する重要な要素です。

3-4. 現地の決済方法を複数導入して購入率を上げる

海外顧客が購入を途中で諦める大きな要因の一つに、希望する決済手段が使えないことがあります。現地で人気の決済方法を導入し、カート離脱率を下げましょう。

◆地域別の主要決済手段

・アジア圏の電子決済:中国ではAlipay(支付宝)やWeChat Pay(微信支付)が決済の主流です。東南アジアでも国ごとに主要な電子ウォレットがあり、タイのRabbit LINE Pay、インドネシアのOVO、ベトナムのMoMoなどが広く利用されています。

・欧米のカード決済:欧米ではクレジットカード決済が一般的ですが、欧州ではSOFORTやiDEALなどの銀行直接決済も人気です。また、PayPalやApple Payなどのデジタルウォレットも広く普及しています。

・後払いサービス:「今買って後で払う」BNPL(Buy Now Pay Later)サービスが世界的に人気です。Klarna、Afterpay、Affirmなどの主要BNPLサービスは購入単価アップに効果があります。

・現金決済対応:東南アジアや中東では代金引換(Cash on Delivery)のニーズも根強く残っています。対応可能な物流会社と提携し、現金決済オプションも検討しましょう。

・複数通貨対応:現地通貨での価格表示と決済は心理的ハードルを下げます。為替レートの変動も考慮し、定期的に価格設定を見直すことも重要です。

多様な決済手段を用意すれば、「支払いができない」という理由でのカート離脱を防ぎ、コンバージョン率向上につながります。

ただし、決済手段を多角化するほどコスト増となることも事実です。導入・運用コスト、不正利用リスク、為替リスクなどを総合的に考慮して、自社に適した方法を選択する必要があります。

以上、化粧品の越境ECで成功するための重要ポイントをご紹介しました。

一方、決済手段やカスタマーサポート体制の詳細を具体化する際には、越境ECをどのような形態で始めるかによって、方向性が大きく変わります。以下では越境ECの始め方について、確認しましょう。

4. 越境ECの始め方と手段選択のポイント

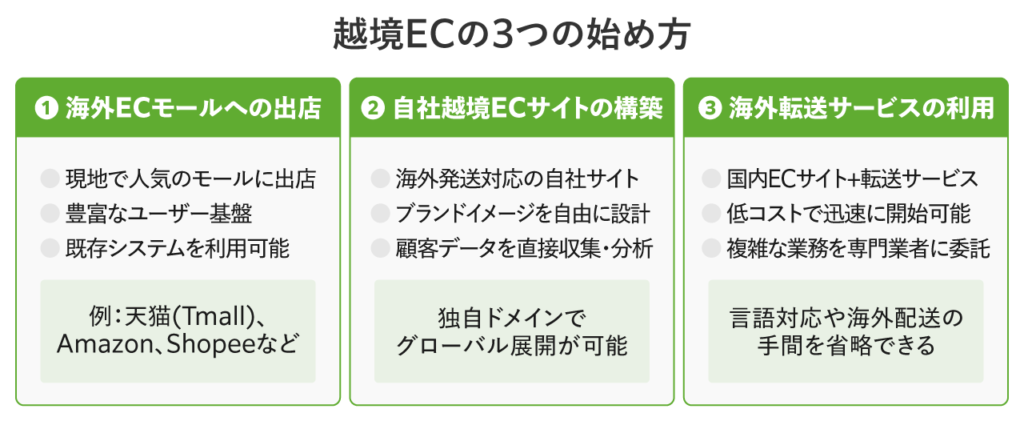

越境ECの始め方は、「海外ECモールへの出店」「自社越境ECサイトの構築」「海外転送サービスの利用」の3つに大きく分けられます。

それぞれ特徴が異なるため、自社の状況に合わせて選択することが重要です。以下で詳しく見ていきましょう。

② 各方法のメリット・デメリット比較

③ 自社に最適な方法の選び方

4-1. 越境ECの3つの始め方とそれぞれの特徴

越境ECの3つの始め方の特徴は、以下のとおりです。

◆越境ECの始め方

・海外ECモールへの出店:天猫(Tmall)やAmazonなど、現地で人気のECモールに出店する方法です。ECモールのユーザー基盤を活用できるため、需要があれば比較的簡単に売上を伸ばせます。既存システムを利用するため、初期の運用負担も少なくなります。

・自社越境ECサイトの構築:海外発送対応の自社ECサイトを構築する方法です。ブランドイメージや販売戦略を細部まで自由にコントロールできます。顧客データを直接収集・分析できるため、よりきめ細かいマーケティングが可能です。

・海外転送サービスの利用:ECサイトで購入された商品を、専門業者が海外購入者へ転送する方法です。既存サイトに必要な設定をするだけで越境ECを始められるため、低コストで迅速に開始できます。言語対応や海外配送などの複雑な業務を専門業者に委託できる利点もあります。

4-2. 各方法のメリット・デメリット比較

どの方法も一長一短があるため、自社の強みやリソース、目標に合わせて選択することが大切です。メリットデメリットを確認しましょう。

◆海外ECモール

◎メリット:集客しやすく運用も比較的簡単です。大手企業には、専任担当者によるサポートが提供されることもあります。同じモール内の競合動向を参考にでき、市場調査にも役立ちます。

△デメリット:モールによっては出店条件が厳しく、小規模企業には参入障壁が高い場合があります。出店手数料などで利益率が下がる可能性や、競合との価格競争に巻き込まれるリスクもあります。

◆自社サイト構築

◎メリット:ブランドの世界観を自由に表現でき、販売戦略も柔軟に調整できます。独自の機能やサービスで差別化できるほか、顧客データを直接活用した精度の高いマーケティングも可能です。

△デメリット:サイト構築と維持に多額の費用と労力がかかります。外国語対応や海外決済の導入、国際配送の管理など技術的な課題も多く、集客もイチから行う必要があります。

◆海外転送サービス

◎メリット:既存の国内向けECサイトに設定を追加するだけで始められるため、導入が簡単です。言語対応や海外決済、配送などの複雑な要素は専門業者に任せられます。

△デメリット:集客は基本的に自社で行う必要があり、マーケティング戦略の立案と実行に工夫が必要です。また、転送サービス事業者への手数料により利益率は低下します。

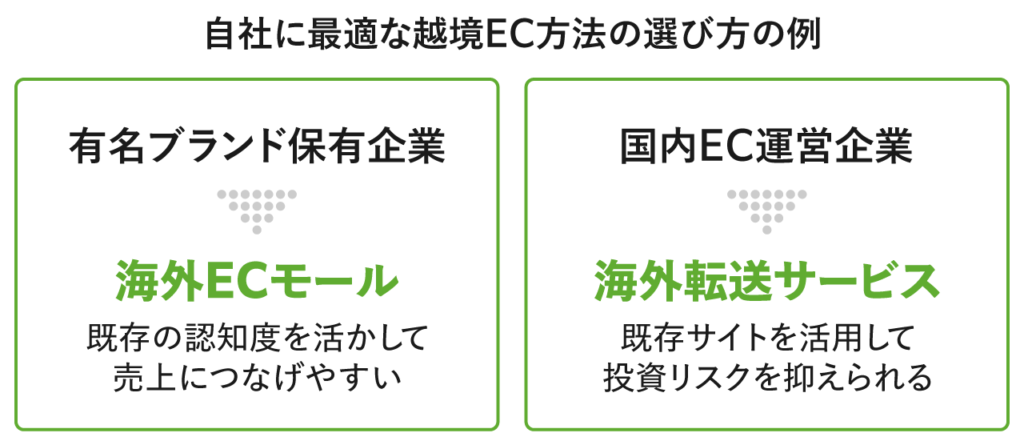

4-3. 自社に最適な方法の選び方

企業の状況や目標によって最適な方法は異なります。特に越境EC初挑戦の場合は、初期投資とリスクのバランスを慎重に考慮する必要があります。

たとえば、有名ブランドを保有している企業は、「海外ECモール」で既存の認知度を生かして売上につなげやすいでしょう。

一方、国内EC運営企業は「海外転送サービス」の利用がおすすめです。既存サイトを活用して投資リスクを抑えながら越境ECを始められます。

越境ECは、一度選んだ方法に固執する必要性はありません。市場の反応や自社の成長に合わせて、方法を変更したり組み合わせたりする柔軟性が大切です。

基本は、小さく始めて学びながら拡大していく姿勢が成功への近道と言えるでしょう。

詳しくは以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

5. 越境ECと関連する主要国の化粧品規制への対応

最後に、海外で化粧品を販売する際に注意したい「規制」について確認しておきましょう。違反すれば罰則やブランドイメージの低下につながるため、しっかり準備しましょう。

② 各国の禁止成分リストをチェックして商品を適合させる

③ 越境ECで必要な商品表示と多言語対応を準備する

5-1. 世界各国の化粧品規制に対応する

化粧品は、販売される国の規制に従う必要があります。たとえ日本国内で合法的に販売されている化粧品であっても、輸入国(販売対象国)で禁止されている成分が含まれている場合は、販売ができません。

これは、消費者の安全を守るための各国の規制であり、越境ECであっても例外ではありません。

◆主要市場の化粧品規制の一例

・中国(NMPA):中国国家薬品監督管理局による事前登録・許可が必要です。特殊用途化粧品(育毛や美白など)はNMPAでの登録許可、普通用途化粧品はオンライン届出が求められます。2021年以降、一定条件下で動物実験が免除可能となりましたが、中国国内に責任者(責任会社)を設置することは依然として義務です。

・ASEAN諸国:「ASEAN化粧品指令」に基づく共通基準がありますが、運用は国ごとに異なります。基本的には届出制ですが、タイの食品医薬品局(FDA)、マレーシアの国家薬剤局(NPRA)など各国の主管当局への対応が必要です。インドネシアではハラール認証の義務化も進んでおり、現地の規制動向に注意が必要です。

・欧州連合(EU):EU化粧品規則の下で事前届出制を採用しています。EU域内に「責任者(Responsible Person)」を置き、販売前にCPNPシステムへオンライン届出が義務付けられています。動物実験は原則禁止されており、全成分のINCIネーム表示やPAOマークの表示も必須となっています。

・米国(FDA):従来は緩やかな規制でしたが、2022年末に成立した「MoCRA」により規制が強化されました。製造施設登録や製品成分リスト提出が義務化され、有害事象報告制度も導入されています。EUと比較すると禁止成分は少なく、FDA規則に基づくラベル表示と製造・流通企業の明記が求められます。

・越境EC特例:一部の国・地域では越境ECに特例があります。特に中国では保税区経由の越境ECの場合、一部商品はNMPA登録なしで販売可能ですが、カテゴリや数量に制限があります。規制変更も頻繁にあるため、最新情報の確認が重要です。

詳しくはジェトロの「化粧品を輸出する際の注意事項」などもあわせてご確認ください。

また、規制は頻繁に変更されることもあるため、常に最新情報を入手するようにご注意ください。社内に専任者を置き、コンプライアンスを確保する体制を整えましょう。

また、各市場への参入には、現地の専門家やコンサルタントとの連携が有効です。製品開発の早い段階から各市場の規制に配慮しておくと、後々の手続きがスムーズになります。

5-2. 各国の禁止成分リストをチェックして商品を適合させる

化粧品に使用できる成分は国や地域ごとに詳細な規制があります。自社製品の成分が各市場の規制に適合しているか、事前確認が不可欠です。

◆主要地域の成分規制の例

・厳格なEU規制:欧州は世界的にも厳しい成分規制を持ち、1,300種類以上の成分が禁止または使用制限されています。特にパラベン類やホルムアルデヒド誘導体、フタル酸エステル類などの規制が厳格です。

・米国の州別規制:連邦レベルではFDAの禁止成分は限定的ですが、たとえばカリフォルニア州ではプロポジション65に基づく有害物質規制があります。また2025年以降、同州では11物質の使用が禁止される予定です。

・中国の特殊規制:NMPAが定める禁用物質リストに加え、特殊用途化粧品(美白など)に使用可能な有効成分がポジティブリスト方式で指定されています。たとえばハイドロキノンは濃度制限付きで規制されています。

・宗教的制約:中東のイスラム圏では豚由来成分やアルコールが忌避されます。インドではヒンドゥー教の信仰から牛由来成分を避ける必要がある場合もあります。こうした宗教的な禁忌も考慮する必要があります。

自社製品を越境ECで販売する前に、各国当局の公表する成分リストと照らし合わせて問題成分が含まれていないかを必ず確認しましょう。

必要に応じて代替成分への処方転換や含有率の調整を行い、各市場の法規に適合させなければなりません。原料メーカーから提供される成分のグローバル適合性データを活用したり、第三者検査機関に処方チェックを依頼することも検討しましょう。

参考:PlusChem「Differences in cosmetic regulations between the EU and U.S」

5-3. 越境ECで必要な商品表示と多言語対応を準備する

各国で化粧品を販売する際には、製品パッケージや商品ページ上で適切な表示を行うことが求められます。言語対応と必要表示項目を確認しましょう。

◆化粧品の国際表示対応

・多言語商品説明:越境ECの場合、オンライン上の商品説明を現地の言語に翻訳して提供することが必要です。成分表や使用方法、注意事項などを現地語または英語で明示し、消費者が安心して利用できる情報環境を整えましょう。

・EUの表示要件:容器や外箱に成分表示(INCI名)、正味量、使用期限またはPAOマーク、製造販売元情報などを現地の公用語で記載することが求められます。EU各国ごとに異なる言語対応が必要になる点に注意が必要です。

・米国の表示規制:米国では成分を「降順」で表示し、カラー成分や香料は末尾に記載します。製品表示には事業者情報と内容量の明記が求められるほか、効能表現には厳格な規制があります。

・アジア諸国の表示:中国向けには中国語表示ラベルの貼付が義務付けられています。東南アジア各国でも基本的に現地語表示が必要ですが、一部の国ではNMPA登録番号やハラールマークなどの表示も求められます。

・アレルゲン表示:欧州ではEUで指定された26種類の香料アレルゲンが一定濃度以上含まれる場合、個別表示が必要です。各国でアレルゲン表示ルールが異なるため、注意が必要です。

越境ECの段階では必ずしも完全に現地語パッケージにする必要はありませんが、少なくとも商品に同梱する説明書を多言語化したり、ECサイトの商品ページに詳細な説明を載せてフォローすると良いでしょう。また、保証書やクレーム対応の連絡先も利用者が理解できる言語で提示しておくと、信頼性が高まります。

なお、以下のセミナーでは「越境EC・グローバルECのグロースハック戦略のポイント」を紹介しています。アーカイブを無料でご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

セミナーアーカイブのお申し込み:2025年に向けた越境EC・グローバルECのグロースハック戦略セミナー

6. まとめ

本記事では「化粧品の越境EC」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

化粧品の越境ECが注目される3つの理由として、以下を解説しました。

② 国内市場縮小に対する有効な打開策となる

③ 初期投資を抑えて海外市場に参入できる

主要国の越境EC市場動向として、以下を解説しました。

② 東南アジア:EC市場が伸長し日本製化粧品のニーズも高い

③ 欧米諸国:品質や安全性で一定の存在感

④ インド・中東:今後の成長が期待される新興マーケット

化粧品越境ECで成功する戦略ポイントは、以下のとおりです。

② 現地消費者の口コミを活用したマーケティングを展開する

③ 多言語カスタマーサポートで顧客満足度を高める

④ 現地の決済方法を複数導入して購入率を上げる

主要国の化粧品規制として、以下をご紹介しました。

② 各国の禁止成分リストをチェックして商品を適合させる

③ 越境ECで必要な商品表示と多言語対応を準備する

日本発の優れた化粧品を待ち望む海外の消費者は数多く存在します。本ガイドの情報を参考に、ぜひ貴社の越境EC展開の一助としていただければ幸いです。