「オンライン接客は気になるけれど、具体的な活用イメージが湧かず、導入を迷ってしまう」

このような思いを抱える担当者は少なくありません。

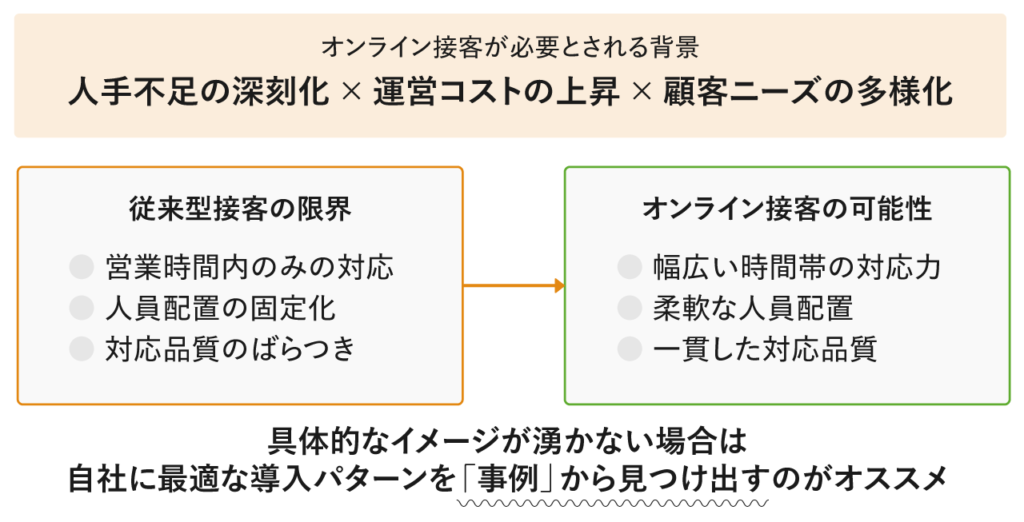

デジタル化が急速に進み、顧客ニーズが多様化する一方、人手不足や店舗運営コストの高騰が顕在化しています。対面以外でも、顧客との信頼関係を築く手段が求められています。

しかし、「ビジネスにオンライン接客をどう組み込み、どのように成果を出している企業があるのか?」は、見えにくいのが現状です。

そこで本記事では、国内外のオンライン接客の事例を幅広く調査し、各社が実践している具体的な取り組みを紹介します。Zoom相談やアバター接客、AIチャットボットなど多様な事例を俯瞰すれば、自社にフィットする導入パターンをイメージしやすくなるはずです。

最後までお読みいただき、コストを抑えつつ顧客体験を高め、競合との差別化を図る視点をお持ち帰りください。

1. 日本国内のオンライン接客の事例

まずは、日本企業がどのようにオンライン接客を取り入れているのか、具体的な事例を見ていきます。以下の企業を紹介します。

② 再春館製薬所:オンライン接客ツール「リモてなし」の導入

③ メニコン:アバター店員によるオンライン相談サービス

④ HEAVEN Japan:女性下着のZoom相談サービス

⑤ ビックカメラ:実演販売のオンライン化

⑥ 日本郵政:生命保険オンライン相談サービス

⑦ ニトリ:オンラインリフォーム相談

⑧ 東急ハンズ:オンライン接客によるDIY・ビューティ相談

⑨ イオン:スタッフ起点のOMOを推進

⑩ ローソン:アバター活用で「グリーンローソン」を実現

⑪ 資生堂: オンライン総合美容相談サービス

⑫ HIS:最大15人接続できるオンライン相談

1-1. バロックジャパンリミテッド:アパレルの予約制オンライン接客

店員の接客に強みを持つアパレル企業「バロックジャパンリミテッド」は、予約制のビデオ通話型オンライン接客を展開しています。

事前に、店舗に在籍するスタッフを指名して、予約する仕組みです。

◆サービスの流れ

・オンライン予約:希望店舗と日時をフォームで選択します。スタッフは顧客情報を事前にチェックし、スムーズな提案を準備します。

・ビデオ通話でのスタイリング:スタッフは店舗の商品棚を映しながら、素材感やサイズを解説します。顧客は画面越しに細部を確認できます。

・購入経路の多様化:気に入った商品はECサイトで購入するか、店舗で取り置きするかを選べます。オンラインとオフラインのシームレスな連携が設計されています。

全国どこからでも、流行の発信地にいる最先端のスタッフの接客を受けられることは、ファッション感度の高い層にとって大きな魅力と言えるでしょう。

加えて「ネットで買ったほうが便利だけれど、スタッフには相談したい」「自宅のクローゼットにある服とコーディネートしたい」といったニーズにも応え、優れた顧客体験を創出しています。

出典:SHEL’TTER WEB STORE「The SHEL’TTER TOKYOオンライン接客」

1-2. 再春館製薬所:オンライン接客ツール「リモてなし」の導入

通信販売化粧品を展開する「再春館製薬所」は、一人一人の肌悩みに合わせたオンライン接客を充実させるため、予約からビデオ通話までを一元管理するツール(リモてなし)を導入しました。

顧客が自宅や外出先からスタッフと直接対話できる環境を整え、顧客満足度向上に取り組んでいます。

◆導入のポイント

・1対1のきめ細やかなアドバイス:動画での通話で肌状態を確認しながら、商品選びや使用方法を丁寧に説明します。対面接客と同等の満足感を得られる点が高く評価されています。

・顧客のハードル軽減:顧客は自宅や外出先から気軽に相談でき、忙しい人にも受け入れられています。オンライン接客初体験でも迷わず参加できる工夫がなされています。

・ログとフィードバックの活用:接客内容は記録され、スタッフ同士でノウハウを共有できます。顧客からの意見もすみやかに吸い上げ、対応の質を高めるサイクルを構築しています。

・予約業務の効率化:オンライン接客に必要な日程調整やリマインド通知などを自動化し、管理側の負担を大幅に削減しています。接客スタッフは顧客対応に集中できる時間が増えました。

再春館製薬所は今後もオンライン接客の利便性を高め、対面と同等以上のサポートを目指す方針です。

「顧客対応力を競争力の要にしたい」と考えるEC担当者にとって、再春館製薬所の先進的な取り組みは大いに参考になるでしょう。

出典:株式会社再春館製薬所プレスリリース「『お客様満足向上』のため、今以上にお客様にかける『時間』を創出。オンライン接客の予約業務から接客開始までの時間を短縮できるツール『リモてなし』の導入開始」(2022年7月19日発表)

1-3. メニコン:アバター店員によるオンライン相談サービス

コンタクトレンズ総合メーカー「メニコン」は、コロナ禍における対応をきっかけとして、独自のアバター店員を導入しました。

顧客が自宅や外出先から相談できる予約制のWebサービスと、店舗の来店者が利用できるサービスの2種類があります。

◆サービスの特徴

・アバターか顔出しか選べる:顧客は相談を担当するオペレーターの顔出しかアバター対応かを選べます。希望に合わせた接客スタイルで利用のハードルを下げています。

・混雑対策:実店舗内が混雑したときにはアバター店員が積極的に対応し、人手不足による機会損失を抑えています。予約や受付を分散する仕組みとしても有効です。

・新規客層の獲得:接客されるのが苦手な顧客でもオンラインなら気軽に相談できるため、新規層にもアプローチできます。店舗差別化の要素として機能しています。

混雑や待ち時間を避けながら専門的な接客を気軽に受けられる点が評価され、顧客満足度の向上につながっています。今後は対応店舗数を増やし、さらに詳細な相談や情報提供を充実させる方針です。

出典:株式会社メニコン ニュースリリース「『Miruオンライン相談サービス』導入のご案内~オリジナルアバター店員に相談してお悩み解決~」(2022年6月発表)

1-4. HEAVEN Japan:女性下着のZoom相談サービス

下着メーカー「HEAVEN Japan」は、23万件を超えるカウンセリング実績を背景に、自宅から下着の悩みを相談できる「Zoom相談サービス」を始めました。試着できるサロンが遠方にある人や、直接話しながら細かなアドバイスを受けたい人の声に応えています。

◆自宅で受けられる下着カウンセリング

・オンライン予約制:公式サイトから希望日時を選び、プロフィッターと1対1で話せます。ゆとりを持って相談しやすい環境を作っています。

・購入前後のサポート:どの商品が合うか迷う方、すでに購入した商品のサイズや着け方を確認したい方に応じた相談サポートを提供しています。

・メジャー採寸アドバイス:手元にメジャーを用意して胸囲などを測り、最適なサイズを割り出します。初心者の方には、カタログ請求でメジャーを配布しています。

・素材感や伸縮性の確認:電話やLINEでは伝わりにくいポイントも、画面越しに実物を示しながら説明します。体形の悩みを踏まえた具体的な提案が可能です。

・無料交換・返品対応:サイズが合わなければ交換や返品に応じています。自宅でじっくり試せるため安心感が高まります。

「女性下着」は、センシティブでデリケートな商材です。だからこそ、プライバシーの確保された自宅で、プロのフィッターによる丁寧なアドバイスを受けられる点は、顧客の安心感につながります。

顧客の悩みや不安に寄り添う企業姿勢が生み出した、オンライン接客の好例と言えるでしょう。

出典:株式会社HEAVENJapanプレスリリース「23万件の実績あるカウンセリングがご自宅で受けられる!プロフィッターに相談しながら自分に本当に合った下着と出会える『Zoom相談サービス』を開始。 」(2023年5月24日発表)

1-5. ビックカメラ:実演販売のオンライン化

家電量販店大手「ビックカメラ」は、ECサイト上でオンライン実演販売を行っています。接客オンデマンドツールを導入し、対面に近い接客体験をWeb上で再現していているのが特徴です。

◆オンライン接客の仕組み

・ビデオ通話による製品紹介:専用スタジオからライブ映像を配信し、商品機能を実演しながら解説します。映像と同時に追加資料や動画も提示し、視聴者の疑問点をその場でクリアしていきます。

・専用リンクでワンタッチ接続:対象製品のEC商品ページにあるリンクをクリックすると、事前予約やアプリのダウンロードをする必要なく、接客が始まります。消費者はタイミングを選ばず自由に参加できます。

・スタッフの専門知識:製品に精通するスタッフが待機し、視聴者からの詳細な質問にも回答します。視聴者は実機を使ったデモンストレーションを見ながら検討できるため、購入の不安を軽減しやすくなります。

・ECサイトとのシームレス連動:接客を受けて理解が深まった段階で、そのままECサイトから購入できます。スムーズな導線により、購買率向上を図っています。

店頭イベントを顧客の利便性が向上する形で導入した本サービスは、ECサイトの差別化施策として注目に値します。ライブ実演販売によって顧客は安心感を得られ、オンライン購入へのハードルを下げる好例です。

出典:日本ネット経済新聞「ビックカメラ、オンライン接客サービスを導入 ECサイトでボーズ製品を実演販売」(2020年11月9日掲載)

1-6. 日本郵政:生命保険オンライン相談サービス

日本郵政グループの生命保険会社「かんぽ生命」は、自宅などから保険商品に関する疑問を相談できるオンライン保険相談を提供しています。

日中に郵便局へ行く時間がない場合や、育児中で外出しにくい場合でも、インターネット環境さえあれば専門スタッフに気軽に相談できます。

◆オンライン保険相談のメリット

・分からないことを解決:商品内容や医療費、教育資金など、ささいな疑問も直接スタッフへ尋ねられます。画面越しに顔を見ながら話せるため、対面に近い安心感があります。

・パソコン・スマホ・タブレット対応:アプリのダウンロードは不要で、案内メールにあるURLをクリックするだけで開始できます。初めてオンライン通話を使う方でも簡単に利用できます。

・自宅でゆっくり相談・検討:自宅で落ち着いて相談できるため、商品に対する理解を深めたうえで、納得して検討できます。

保険のように、「Webサイトを見ただけでは理解しづらい」「個別のケースに合わせた相談が必要」という特性を持つ商材は、このようなオンライン接客と好相性です。

かんぽ生命は、専用アプリやダウンロード不要で、シニア層から子育て世代まで簡単に扱えるUI/UX設計がターゲット顧客層に合っている好例と言えます。

1-7. ニトリ:オンラインリフォーム相談

家具・インテリア大手「ニトリ」は、リフォーム相談を遠隔で行えるオンライン接客を導入しました。近隣にショールームがない地域や混雑時でも、専門スタッフとリアルタイムでやりとりできる仕組みを整えています。

◆遠隔相談を活用したリフォーム接客

・自宅からのビデオ通話:自宅にいながらスマートフォンなどで部屋の寸法や間取りを画面越しに見せ、必要な提案を受けられます。ショールームへ足を運ぶ前にプランを固められるため、顧客の手間を減らせます。

・柔軟なフォロー体制:相談はオンライン接客ツール上で行われ、ビデオ通話を通じて寸法や家具の配置などを綿密に確認します。リフォーム案に納得した段階で店舗に来店し、契約を進めます。

・店頭タブレットの利用:来店時にショールームが混雑していても、他店舗の専門スタッフとすぐに接続できます。待ち時間を抑えながら接客の質を高める工夫が行われています。

ニトリでは、遠隔サポートと対面接客を的確に連動させている点が印象的です。地域や状況を問わず快適にリフォーム相談ができる環境を作りつつ、オフラインのリアルな関係構築へつなげています。

出典:DIGITAL X「ニトリ、リフォーム相談を遠隔から受け付けるオンライン接客を開始」(2021年6月3日掲載)

1-8. 東急ハンズ:オンライン接客によるDIYなどの相談

生活雑貨店「東急ハンズ」は、来店できない顧客や外出を避けたい顧客向けにオンライン接客を提供しています。

自宅からパソコンやスマートフォンのビデオ通話を用いて、商品知識が豊富なスタッフと対話しながら商品を比較・検討できます。

◆オンライン接客の仕組み

・ビデオ通話による相談:スマートフォンやパソコンのカメラを通してスタッフが商品の機能や使い方をリアルタイムで解説します。サイズや材質などを映しながら話すため、対面接客に近い安心感があります。

・専門スタッフの配置:「DIY」分野のほか、美容のビューティコンシェルジュや靴のシューケアマイスターなど、専門知識を持つスタッフがオンラインで対応します。顧客の質問に対し、専門的な見解を提示できます。

・店舗やカテゴリの拡大:渋谷店や梅田店を中心にカテゴリを段階的に増やし、文具や寝具など多彩な分野でもオンライン接客の実施を推進しています。

たとえば、自宅でサイズを測りながらDIYグッズを選んだり、美容の専門スタッフに相談したりと、顧客は自身が持つ個別のニーズに合わせて利用できることが特徴です。

店頭での事前予約接客サービスなどと併せて活用すれば、混雑を避けた快適な体験が実現します。

出典:株式会社ハンズ プレスリリース「デジタル活用によるお客様と店舗の新しいつながり拡大」(2021年7月9日発表)

1-9. イオン:スタッフ起点のOMOを推進

イオンリテール株式会社はOMO施策の一環として、公式通販サイト「イオンスタイルオンライン」において、スタッフによるネット接客強化ツールを導入しました。

アパレルやコスメ・家具などを対象に、約100名のスタッフがオンライン上で商品情報を発信し、店舗とネットを連携した新たな購買体験を提供しています。

◆スタッフ主導のOMO施策

・ネットショップでの提案:専門知識を持つスタッフが自ら撮影したコーディネートやレビューを投稿します。現場ならではのリアルな声が顧客に届きやすくなります。

・EC売上の可視化:スタッフごとの売上貢献度を把握し、接客実績を評価できるツールを導入しています。モチベーション向上によるサービス品質アップが期待できます。

・OMOの推進:ネットと店舗がシームレスにつながり、顧客はオフライン・オンラインどちらでも同じ商品を購入できます。

イオンは、スタッフの接客力を軸にECとリアル店舗を融合させ、より豊かな顧客体験を創出する方針です。

イオンのように「スタッフのDX化」を図ることは、これからの接客における重要な鍵と言えるでしょう。

出典:株式会社バニッシュ・スタンダード プレスリリース「STAFF START、スタッフ起点のOMO推進を目指しイオンの公式通販『イオンスタイルオンライン』に導入」(2023年6月19日発表)

1-10. ローソン:アバター活用で「グリーンローソン」を実現

コンビニ大手「ローソン」は、アバター事業を手掛けるAVITAと提携し、制約にとらわれない新しい働き方と温かい接客を実現する未来型店舗「グリーンローソン」を立ち上げました。

2022年11月末に都内でオープンし、アバターを通じたリモート接客やエンタメ施策を順次展開しています。

◆グリーンローソンにおけるアバター接客の特色

・リモートオペレーション:遠隔地のスタッフがアバターとして店内モニターに登場し、レジや商品説明などの接客を担当します。育児や障がいなどの事情で店舗勤務が難しい人も、自宅から働きやすくなります。

・複数店舗カバー:1人のスタッフが同時に複数店舗を受け持つ運用も想定しています。深夜帯や人手不足の店舗をアバターで補いながら、安全とサービス品質を維持します。

・VTuber連携の検討:コンビニ利用の新しいエンターテインメント体験を提供するため、VTuberやキャラクターとのコラボ企画も行っています。商品の魅力を発信し、ファンコミュニティを活性化させる狙いがあります。

食品ロスやプラスチック削減など環境面に加え、アバターによる省人化・接客高度化も同時に進める「グリーンローソン」は、ローソンの未来型店舗として注目されています。

制約を超えた働き方を創出しつつ、顧客が安心して利用できる、次世代型リアル店舗の事例として、参考になります。

1-11. 資生堂: オンライン総合美容相談サービス

化粧品メーカー「資生堂」は、自宅や外出先からスタッフに美容相談ができる「Online Beauty」を提供しています。ビデオ・電話・チャットの3種類を用意し、幅広いニーズに合わせた体験を実現しました。

◆相談方法の特徴

・ビデオで相談:動画で顔を合わせながら、メイク法やスキンケアをレクチャーします。プロの美容部員との対面に近い接客が可能で、細かなニュアンスまで共有できる方法です。

・電話で相談:時間や場所にとらわれず、聞きたいポイントだけを気軽に聞けます。メイクやスキンケアの手順などの疑問をその場で解消しやすくなります。

・チャットで相談:文章で短い質問を素早くやりとりし、作業中や家事の合間などでも利用しやすいメリットがあります。男性やオンライン初心者にも取り入れやすいスタイルです。

・選べるコース:ビデオ相談は「なりたい肌をかなえるスキンケアコース」「理想の肌に仕上げるベースメイクコース」「似合う色やテクニックを伝授!ポイントメイクコース」のようにコースを選べます。また、手話を勉強中の美容部員による手話対応コースも用意されています。

利用者からは「いつでも好きなスタイルで相談できる」「子どもがいても気兼ねなく利用できる」など好評です。

また、印象的なコメントとして「男性でも気軽に利用できるのがうれしい」という声がありました。オンライン接客が新たな需要を掘り起こしている事例と言えるでしょう。

出典:資生堂「オンラインビューティー」

1-12. HIS:最大15人接続できるオンライン相談

旅行会社「HIS」は、オンライン上で専門スタッフに旅行プランを相談できるサービスを提供しています。

店舗に出向かなくても、ビデオチャットで地域やプランの見積もりをその場で作成してもらえるため、利用者から高い評価を得ています。

◆オンライン相談の特徴

・アプリ不要:パソコン・スマートフォン・タブレットからすぐに接続し、専用アプリをダウンロードしなくても相談を始められます。手軽な操作が魅力です。

・最大15名で同時接続:離れた地域に住む家族や友人とも一緒に画面を見ながら提案を受けられます。グループ旅行の計画に便利です。

・幅広い商品から提案:パッケージツアーや航空券・ホテル単品など、多彩なプランを用意しています。要望に添ったオリジナルの見積もりも作成してもらえます。

「忙しくて店舗に行けない」「小さい子どもがいて外出が難しい」といった悩みを解消し、オンライン上でスピーディに旅行計画を進められる点が好評です。

また、オンライン接客といえば「1対1」のイメージがありますが、顧客の相談ニーズに合わせて「15人まで接続可能」と拡張している点が秀逸です。画一的なサービスではなく、自社の顧客に最適化した接客スタイルを模索する大切さを教えてくれます。

2. 海外のオンライン接客の事例

次に、海外ではどのような形でオンライン接客が活用されているのかを見ていきましょう。

最新テクノロジーや大手企業の事例など、多様なアプローチが展開されている点に注目しながら、自社への応用の可能性を考えてみてください。

② Apple:専門スタッフとのワンウェイ動画相談

③ 中国のライブコマース:リアルタイム通販の爆発的成功

④ バンク・オブ・アメリカ:AIチャットボット「Erica」の成功

⑤ セフォラ:ビューティ業界におけるチャットボット活用

2-1. Best Buy:仮想ストアによるリモート接客強化

米国家電量販店大手「Best Buy」は、約4万平方フィートのスタジオを“バーチャルストア”として整備し、店舗と同等の豊富な商品をオンラインで案内しています。スタッフは実物を使いながらチャット・音声・ビデオ通話で説明し、リアル店舗に近い体験を遠隔地から提供します。

◆バーチャルストアの特徴

・大規模スタジオ:テレビやフィットネス機器など10カテゴリ以上を一括展示しています。スタッフが操作や機能を実演し、顧客が抱える購入前の不安を解消します。

・ワンクリック接続:公式サイトやアプリにあるアイコンをタップするだけで、事前予約なしに専門スタッフへ直接つながります。操作手順も簡単でスムーズです。

・専門スタッフの常駐:カメラやフィットネスなど各分野の知識を備えた担当者が待機しています。顧客のニーズに応じた最適な製品を提案し、詳しい仕様を説明します。

この取り組みにより、オンラインショッピングでありながら、対面接客に近いきめ細かなサポートを実現しました。Best Buyは顧客との距離を縮めつつ、利便性と専門性を兼ね備えた次世代のリモート接客モデルを目指しています。

出典:Best Buy「Best Buy’s new virtual shopping experience brings expert advice to your fingertips」

2-2. Apple:専門スタッフとのワンウェイ動画相談

「Apple」は、米国内向けに“Shop with a Specialist over Video”と題したオンライン接客サービスを開始しました。顧客は、ビデオ通話を通じて販売スタッフの映像と画面共有を見ながら、iPhoneシリーズのさまざまな機能や購入オプションについて相談できます。

◆サービスの特徴

・安心の一方通行ビデオ:専門スタッフの画面と顔は見えますが、顧客側のカメラ映像は表示されません(ワンウェイ方式)。初めてオンライン接客を利用する人にもプライバシー面で安心です。

・iPhone購入のサポート:iPhoneの新色や下取り、分割払いなどの案内を受けながら、自宅で落ち着いてモデル選びができます。実店舗同様にきめ細かな相談が可能です。

・画面共有での製品解説:スタッフは画面越しに製品のスペックや機能を示しながら説明し、顧客はリアルタイムで疑問や希望を伝えられます。最適な機種を選ぶために役立ちます。

このオンライン接客によって、Appleは店舗に足を運べない人や、対面より気軽に相談したい人にも丁寧なサポートを提供しています。

高額なデバイスの購入時に生じがちな不安を解消し、顧客が自分に合ったモデルを安心して選べる環境を整えている点が秀逸です。

日本でも、高価格帯でカスタマイズを要する商材をオンライン販売する際には、ぜひ参考にしたいスキームといえます。

出典:Apple「Apple introduces Shop with a Specialist over Video」

2-3. 中国のライブコマース:リアルタイム通販の爆発的成功

中国ではライブコマース(ライブ配信による通販)が盛り上がり、オンライン接客の代表例として世界的に注目を集めています。

配信者が画面越しに商品を実演し、視聴者とのチャットを交えながらリアルタイムに販売を進める手法が急成長しました。

◆中国ライブコマースの実情

・驚異的な市場規模:2021年に1.2兆元、2023年には推定5兆元相当の取引という規模です。あらゆる業種のメーカーから農家まで売上拡大を目指して参入し、需要が高まる一方で競争も激化しています。

・トップ配信者の台頭:スター配信者は一度のライブで数十億円を売り上げる例があり、商品の認知と販売を一気に加速させています。

・地方経済への貢献:家具産地の南康(Nankang)などでは、若手がライブ配信を活用し、伝統産業に新しい販路をもたらしています。地域ブランドの認知向上と雇用促進にも寄与しています。

・AIとバーチャル配信の台頭:AIを使った自動配信やバーチャルキャラクターが登場し、24時間稼働や多言語対応が可能になってきました。一方、人間配信者との棲み分けやリアルさの確保が課題とされています。

ライブコマースは中国のECシーンを塗り替える存在になり、世界各国が参考にする事例と言えます。規制や品質管理の強化も議論されていますが、その即時性と巻き込み力はオンライン接客の新たな形として確立されています。

出典:SHINE News「China’s livestreaming e-commerce: a rise, fall and complex future」

一方、日本でも何度かライブコマースが盛り上がりそうになる波があったものの、中国ほどの熱狂には至っていません。日本での温度感も含めて確認したい方には、以下の記事がおすすめです。

2-4. バンク・オブ・アメリカ:AIチャットボット「Erica」の成功

バンク・オブ・アメリカが提供するAIアシスタント「Erica(エリカ)」は、銀行のモバイルアプリ内で動作するチャットボットです。2018年に導入され、2024年4月には4,200万人以上の顧客からの8億件の問い合わせに対応するサービスに成長しました。

◆Ericaの特徴

・今や不可欠な機能に成長:1日あたり200万件もの問い合わせが寄せられるほど、ユーザーはEricaを活用しています。単純な手続きから複雑な問い合わせまでカバーしており、短時間で的確な回答を得られるためです。問い合わせ電話の大幅削減に貢献しています。

・進化するAI機能:自然言語処理や予測分析を応用して進化させ、インタラクション数は倍増するほど増え続けています。ユーザーの要望を学習して機能を継続的に改善し、精度を高めています。

・ユーザーファーストの設計:誕生日メッセージを送ったり、センスあるユーモアでジョークを言うなど、あえて親しみやすい機能も追加しており、顧客は単なる自動応答以上の温かいコミュニケーションを実感しています。

・企業横断的な活用:個人向けのみならず、法人や資産管理の領域にもエリカを拡張し、幅広い顧客層に対して一貫性のあるデジタルサポートを提供しています。

バンク・オブ・アメリカはAIによる自動応答と有人対応を円滑につなぎ、顧客満足度と業務効率を両立させました。

日本ではまだ、「AIチャットボットは人間の対応より劣る」と捉える方が多い印象です。しかし、バンク・オブ・アメリカの事例のように「本当に顧客に活用されて役立つAIチャットボットはできる」と認識を改めると、新たな打ち手が見えてくるかもしれません。

出典:Bank of America「BofA’s Erica Surpasses 2 Billion Interactions, Helping 42 Million Clients Since Launch」

2-5. セフォラ:ビューティ業界におけるチャットボット活用

世界的コスメ小売企業「Sephora(セフォラ)」は、AI技術を活用したオンライン接客とAR(拡張現実)体験で顧客満足度と売上を大幅に伸ばしました。

多彩な取り組みにより、デジタルと店頭の融合を図り、短期間でEC売上を4倍に拡大させた事例(2016年から2020年)として注目を集めています。

◆セフォラのAI活用ポイント

・バーチャル試用機能:セフォラバーチャルアーティストなどのAR技術を通じて、ユーザーはスマートフォン越しに口紅やアイシャドウを“試用”できます。購入前に色合いや質感をシミュレーションしやすく、顧客満足度を高めます。

・チャットボットとの連携:オンライン接客の一環としてAIチャットボットを導入し、商品提案や予約受付を自動化しています。営業時間外でも24時間対応が可能になり、ユーザーとの接点を逃しません。

・データドリブンなパーソナライズ:ヒアリングや購買履歴をもとにした個別最適化で、顧客が求める商品を的確に提案します。肌タイプや色味など細かな条件にも対応し、リピーター獲得に寄与しています。

短い期間でオンライン売上を飛躍させた背景には、チャットボットなどのAI技術を柔軟に取り入れたオムニチャネル戦略があります。

店舗とオンライン双方で顧客へのパーソナライズを追求し、質の高い顧客体験を提供したい事業者にとって、示唆の多い事例です。

3. オンライン接客の導入を成功に導く5つのコツ

ここまでの事例をご覧いただくと分かるとおり、オンライン接客は顧客目線で運用手順を細かく設計し、成果につながる仕掛けを整える必要があります。

本記事の最後のセクションとして、オンライン接客の成功のコツを5つ、ご紹介します。

② ユーザーに負担をかけない接客環境の構築

③ 適切なタイミングと手法でのアプローチ

④ パーソナライズされた提案

⑤ 接客後の徹底したフォローアップ

3-1. オンライン接客に強いクラウドECプラットフォームの採用

まず大切になるのが、「そもそものECサイトの基盤を何で構築するか?」です。

オンライン接客とEC購買体験をシームレスに連動させるには、柔軟な拡張性と安定した稼働環境が必須です。

オンライン接客と連携しにくい(できたとしても非効率な)基盤を選定してしまうと、のちに後悔することになります。

EC基盤には、ASP・フルスクラッチ・オープンソース・パッケージ・ECクラウドなどがありますが、最推奨は「クラウドEC」です。将来的な機能追加やバージョンアップにも柔軟に対応できるからです。

◆クラウドEC採用の利点

・拡張性:最新のオンライン接客ツールと簡単に連携でき、機能アップデートもスムーズです。新機能を積極的に取り入れやすくなります。

・安定稼働:大規模トラフィック時でもサーバ負荷が分散され、サイトダウンのリスクを軽減できます。販売機会の損失を最小限に抑えられます。

・運用効率:クラウド上で一元管理するため、保守・メンテナンスの工数が削減できます。社内リソースをコア業務へ集中させやすくなります。

クラウドECの具体的なサービスとしては、インターファクトリーが提供する「EBISUMART(エビスマート)」があります。詳しくは以下の資料よりご確認いただけます。

なお、基盤の各選択肢の特性やメリットデメリットを確認したい方には、以下の記事がおすすめです。

3-2. ユーザーに負担をかけない接客環境の構築

オンライン接客には、心理的な抵抗感を持つ顧客が一定数、存在します。

顧客にとってシンプルで直感的な操作環境を整え、オンライン接客のハードルを下げましょう。誰もが迷わず利用できる画面や導線を確保し、ストレスを減らすことが重要です。

◆円滑な利用のための工夫

・操作フローの簡素化:余計な登録手順を削減し、最小ステップでアクセスできる構造にします。初めて利用する人でもスムーズに扱えるようにしましょう。

・マルチデバイス対応:パソコン・スマートフォン・タブレットなど複数の端末で接客サービスを提供します。どのような環境の顧客でも、安心して利用できるようにします。

・待機時間の短縮:問い合わせから担当者に接続されるまでの時間を最小限に抑えます。待ち時間が長引くと不安や不満が募り、離脱リスクが高まります。多くの成功企業が採用しているように、事前予約制の導入も検討しましょう。

このように、顧客体験が向上する仕組みを設計段階から念入りに組み込むと、オンライン接客に対する好印象が広がります。小さな不満の積み重ねを防げば、長期的な利用意欲を育みやすくなります。

3-3. 適切なタイミングと手法でのアプローチ

顧客が「相談したい」と思う瞬間を見極め、オンライン接客の効果を最大化しましょう。データを活用し、自社の顧客を深く理解する必要があります。

◆データに基づく顧客理解のポイント

・閲覧履歴の分析:商品ページの滞在時間やカート投入の状況をチェックし、最もボトルネックになっている場所はどこか特定します。そのタイミングでオンライン接客につなぐ施策を打てないか、検討しましょう。

・アンケート調査:顧客が事前に抱えている悩みや疑問、接客への抵抗感や相談・カウンセリングへのニーズを、アンケート調査で把握しましょう。自社の顧客特有の接客ニーズが見えてくれば、それが施策の土台となります。

・接客スタッフからのヒアリング:店頭スタッフやカスタマーサポート担当者など、普段から顧客と直接接しているメンバーは情報の宝庫です。じっくりヒアリングして顧客理解に努めましょう。

自社の顧客のことを深く知っていれば、顧客が最も欲しいタイミングで手助けを届けられます。それをオンライン接客の形にして落とし込みましょう。

3-4. パーソナライズされた提案

画一的な対応では、顧客が「自分向けの接客」と感じにくくなります。個々の要望や状況に応じたオーダーメイドの提案こそが信頼関係を築く鍵です。

◆ニーズに合わせたパーソナライズ

・事前アンケートの活用:顧客の悩みや好みを事前に把握しておくと、提案の精度が高まります。必要な情報をスムーズに提示できる仕組みを整えましょう。

・購買履歴との連携:CRMシステムや過去の購入データをもとに関連商品を紹介します。顧客は自分だけの特別感を覚えやすくなります。

・リアルタイムでの最適提案:チャットやビデオ通話を通じて疑問を迅速に解決し、顧客のニーズに合わせた選択肢を即時に提示します。

顧客が「自分のためだけに十分に考え尽くされた提案」と思えれば、購買決定やリピート利用につながりやすくなります。

パーソナライズについては、以下の記事もあわせてご覧いただくと理解が深まります。

3-5. 接客後の徹底したフォローアップ

オンライン接客は実施して終わりではありません。接客後も丁寧にコミュニケーションを続けることが、関係構築に欠かせません。

◆アフターコミュニケーションの充実

・サンクスメール送信:接客直後にお礼メッセージを届けます。顧客は企業側の心遣いを感じられ、安心できるでしょう。

・アンケートの依頼:接客内容に対する意見を収集し、サービス改善へつなげます。顧客にとって「自分の声が反映される」と感じる体験は、愛着を深めるきっかけにもなります。

・次回利用への誘導:接客結果を踏まえて関連商品やキャンペーンの情報を追加で紹介します。押し売りではなく、顧客にとって役立つ情報を提供するスタンスでコミュニケーションを続けましょう。

このようなフォローアップを忘れずに実践すれば、単発のやりとりで終わらず、長期的な関係を育てられます。小さな気配りを重ねて、顧客との距離を縮めていきましょう。

4. まとめ

本記事では「オンライン接客の事例」をテーマに解説しました。

日本国内のオンライン接客の事例として、以下をご紹介しました。

② 再春館製薬所:オンライン接客ツール「リモてなし」の導入

③ メニコン:アバター店員によるオンライン相談サービス

④ HEAVEN Japan:女性下着のZoom相談サービス

⑤ ビックカメラ:実演販売のオンライン化

⑥ 日本郵政:生命保険オンライン相談サービス

⑦ ニトリ:オンラインリフォーム相談

⑧ 東急ハンズ:オンライン接客によるDIYなどの相談

⑨ イオン:スタッフ起点のOMOを推進

⑩ ローソン:アバター活用で「グリーンローソン」を実現

⑪ 資生堂: オンライン総合美容相談サービス

⑫ HIS:最大15人接続できるオンライン相談

海外のオンライン接客の事例として、以下をご紹介しました。

② Apple:専門スタッフとのワンウェイ動画相談

③ 中国のライブコマース:リアルタイム通販の爆発的成功

④ バンク・オブ・アメリカ:AIチャットボット「Erica」の成功

⑤ セフォラ:ビューティ業界におけるチャットボット活用

オンライン接客の導入を成功に導く5つのコツは、以下のとおりです。

② ユーザーに負担をかけない接客環境の構築

③ 適切なタイミングと手法でのアプローチ

④ パーソナライズされた提案

⑤ 接客後の徹底したフォローアップ

オンライン接客は、顧客一人一人に寄り添った提案を通じて、対面と同等以上の満足度を生み出す可能性を秘めています。顧客視点でサービスを設計し、優れた体験を創出していきましょう。