介護用品ECサイトに求められる機能や要件は、対象とするユーザーによって変わり、以下の3つのタイプに大別できます。

◆介護用品ECサイトの3つのタイプ(対象ユーザー別)

タイプ② 法人(医療機関・介護施設等)向け

タイプ③ 一般/法人併用

介護用品ECサイトでは、売上を増やすためのEC機能に加え、「介護保険の利用の有無」や「医療機器会員申請」といった一般の物販ECサイトやBtoBサイトにはない手続きを実現するための機能が求められるため、ECサイトを構築する際には、介護ビジネス特有の要件を理解しておく必要があります。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当する筆者が、介護用品ECサイトに求められる9つの機能と構築時のポイントを解説します。

介護用品ECサイトは3タイプ(一般・法人・併用)に分かれる

介護用品ECサイトには対象ユーザー別の3つのタイプがあります。各タイプの特徴を比較して、違いを理解しましょう。

◆介護用品ECサイトの3つのタイプとそれぞれの特徴(EC機能/工夫)

| ECタイプ | 主なユーザー | ECサイトに求められる機能/工夫 |

|---|---|---|

| タイプ① 一般消費者向け |

高齢者本人やその家族 | 分かりやすいUI、スマホ対応、充実した商品説明、レビュー機能、定期購入機能 |

| タイプ② 法人向け |

介護施設、病院、福祉事業者 | 会員機能、見積書作成・発行機能、掛け払い対応、大量注文の一括発注機能、他システムとの在庫連携 |

| タイプ③ 一般/法人併用 |

タイプ①とタイプ②の両方 | ユーザー別価格設定機能、アカウントごとの権限設定機能、BtoB-EC/BtoC-ECの両方の機能、多様な決済オプション |

出典:筆者作成

介護用品ECサイトには、介護サービスを必要とする当人やそのご家族などの一般消費者(BtoC)向けだけでなく、介護施設や医療機関等の法人ユーザー(BtoB)向け、あるいは両方のユーザー向け(BtoC /BtoB併用)の3つのタイプがあり、タイプに応じてECサイトに求められる機能や工夫が変わってきます。

介護用品ECサイトに必要な9つの機能

本記事では、「カート機能」「会員機能」「クーポン機能」などの一般的なEC機能は備わっていることを前提としたうえで、介護用品EC固有の9つの機能を紹介します。

それでは1つずつ見ていきましょう。

機能① ユーザー(法人/一般消費者)の振り分け機能

【タイプ②法人向け、タイプ③一般/法人併用】

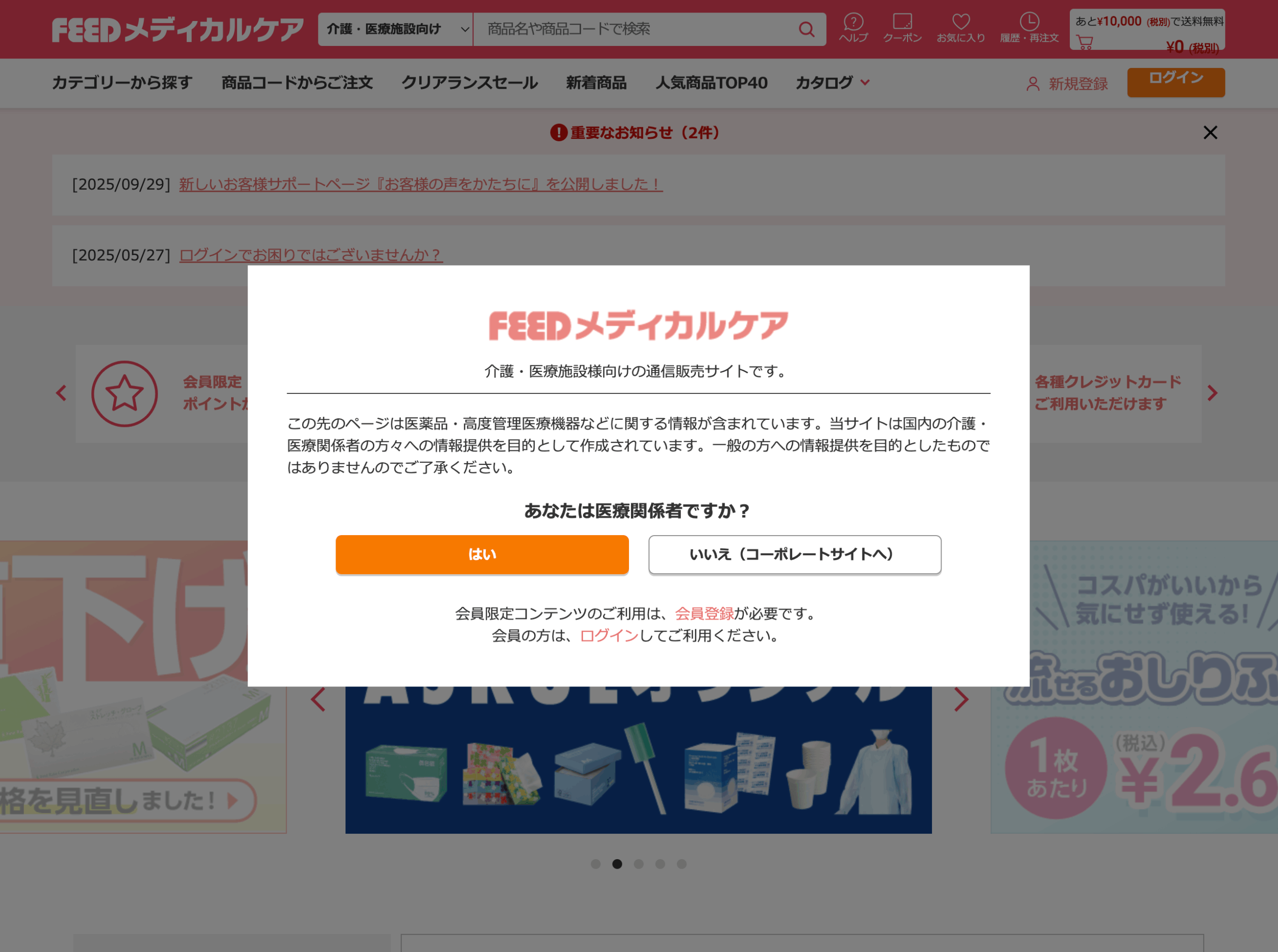

介護用品ECサイト「FEEDメディカルケア」の公式サイトにアクセスすると、最初に下図のポップアップ画面が表示されます。

◆公式サイトにアクセスすると最初に表示されるポップアップ画面

引用(画像):「FEEDメディカルケア」公式サイト

ECサイトにアクセスして最初にユーザーを振り分けるポップアップ画面を表示することで、一般消費者に対して介護・医療施設等の法人を対象としたECサイトであることを明示し、別のサイト(上図ではコーポレートサイト)に遷移させます。

タイプ③(一般/法人併用)のECサイトの場合には、上図の「いいえ」ボタンの押下や、ログイン時に会員登録情報から個人利用か法人利用かを判別し、一般消費者と法人ユーザーとで違う商品ラインナップや価格を提示するなどの機能を用意する必要があります。

機能② 商品検索機能の絞り込み項目に、「お悩みから探す」カテゴリを設置

【タイプ①一般消費者向け、タイプ③一般/法人併用】

介護用品を購入するユーザーは、必要な商品が決まっているユーザーばかりではありません。例えば「一人でも転倒しないように入浴したい」「簡単に着脱できる要介護者の衣服がほしい」「自分でトイレに行きたい」といった、日常生活や介護における悩みや課題を解決するための商品を見つけにくるユーザーもいます。

そのため、介護用品ECサイトでは、商品分類(ベッド、車椅子、入浴用品等)だけでなく「お悩みから探す」カテゴリも設置するようにしましょう。そうすることで、介護用品に詳しくないユーザーの悩みを解決するために最適な商品を提案することができます。

例えば、「お悩みから探す」カテゴリで「一人でも転倒しないように入浴したい」を指定したユーザーに対し、「浴槽用手すり」と一緒に「滑り止めマット」や「浴室用チェア」などを提案することで、関連商品のクロスセルやセット販売による購買単価の向上も期待できます。

機能③ 医療機器の購入申請機能

【全てのタイプ向け(特別な医療機器を扱うECサイトで必要)】

医療機器販売を行うためには認可が必要であり、販売する際に医師や医療従事者の指示・指導を行ったうえで販売しなければならない製品もあります。そのため、ECサイトでも、対象となる医療機器の購入を希望するユーザーが購入申請を行うための機能が必要になります。

◆医療機器の購入申請に必要な情報

・医療従事者の指示/指導の内容

・医療機器の商品名

医療機器は、自己判断や誤った方法で購入・使用すると症状を悪化させる危険があるため、ECサイトでも、有資格者の指示・指導を受けていることを提示しなければ商品を購入できないようにすることで、安全性と法的要件を担保します。

機能④ 再購入/定期購入機能

【タイプ①一般消費者向け、タイプ③一般/法人併用】

介護用消耗品(おむつ、口腔ケア用品、手袋、使い捨てシーツ等)は、定期的に繰り返し購入される商品なので、ユーザーは過去に購入した商品を毎回検索して注文手続きを行うことをとても面倒に感じるでしょう。

そのため、過去の購入履歴をクリックするだけで、簡単に「再購入」するための会員向け機能を用意しておきましょう。また、定期購入機能があれば商品の買い忘れを防ぐことができ、継続購入を促進できます。

介護用品ではいつまで常備しておくべきかの判断が難しいため、継続購入の停止や解除が容易にできるようにしておくことで、ECサイトの利便性を高められます。

機能⑤ 最近チェックした商品を表示する機能

【タイプ①一般消費者向け、タイプ③一般/法人併用】

例えば介護ベッドや歩行補助具といった高額商品の購入時などは、複数の商品を比較して検討したいというニーズが多くなります。ユーザーが過去に閲覧した商品のリスト表示と商品ページを表示できる機能を用意しましょう。

気になる商品の詳細情報に簡単にアクセスできるようにしておくことで、ECサイトにおける複雑な操作や検索の繰り返しによるストレスを緩和するとともに、過去の閲覧履歴に基づく関連商品のレコメンドなども行えるようになります。

機能⑥ 代引き決済/請求書払い(後払い/掛け払い)

【代引き決済:タイプ①一般消費者向け、タイプ③一般/法人併用】

【請求書発行:タイプ②法人向け、タイプ③一般/法人併用】

ECサイトのターゲットユーザーの傾向や特性を踏まえたうえで、カード決済だけでなく、代引きや請求書払いの決済方法も選べるようにしましょう。

ECでの買い物に慣れていないユーザーの中には、クレジットカードを利用できなかったり、クレジットカード情報を登録すること自体に不安を感じたりする人も少なくありません。そのため、代引き(代金引換)決済を選べるようにしておくことで、購入時の不安を取り除くことができます。

また、法人顧客の場合はまとめ買いや定期購入が多くなるため、請求書払い(後払い/掛け払い)機能が不可欠です。請求書払い機能を実装することで、「月末締め、翌月●日払い」といった取引先企業ごとの商習慣にも対応できます。

機能⑦ チャット/問い合わせ窓口へのリンク(電話・フォーム)

タイプ:全タイプに必要

介護用品の購入では、商品の使用者と購入者が異なる場合が多く、また専門性の高い商品のため、商品を選ぶ際に疑問や不安を覚えるシーンも少なくないでしょう。

購入前に「要介護者に適しているか」「サイズに問題がないか」「他に似ている商品はないか」などの詳細事項を問い合わせたいというユーザーニーズに応えるために、ECサイトでは、チャットや問い合わせ窓口へのリンク(電話・問い合わせフォーム)は必須の機能です。

比較的、高齢なユーザーは電話での問い合わせが、仕事をしているユーザーや法人ユーザーはチャットやフォームでの問い合わせが好まれる傾向にあるようです。複数の窓口を用意して、幅広いユーザーが安心して問い合わせしてもらえる環境を用意しましょう。

また最近ではAIチャットボットを導入し、よくある質問への自動回答や商品カテゴリ別の自動案内を提供することもできるようにもなっています。

例えば、「オムツのサイズの選び方」「介護ベッドの設置に必要なスペース」といった基本的な質問にはAIが応対し、より複雑な問い合わせや相談には人間のオペレーターにつなぐといったハイブリッド運用であれば、ユーザーは24時間いつでも問い合わせをすることができ、EC事業者側は問い合わせ対応の負荷を軽減できるため、利便性と効率性が向上します。

機能⑧ 動画やPDFの商品説明コンテンツの掲載

タイプ:全タイプに必要

介護用品や医療機器は、見た目だけでは使い方や効果が分かりにくい商品も多いため、商品ページには、動画やPDFなどの商品説明コンテンツも掲載しておくべきでしょう。

動画では、実際の使用シーンを紹介すると、「どのように組み立てるのか」「利用者本人や介助者がどの程度負担を軽減できるのか」といったことや、使用時のイメージを直感的に理解できます。一方、PDFは、取扱説明書や製品仕様、メーカーによる安全ガイドラインなどを提供するのに適しています。利用者や施設スタッフが印刷して利用できるため、導入教育のマニュアルとしても役立ちます。

このように、動画とPDFを使い分けて商品に関する情報を提供することで、購入時の安心感と購入後の活用の両方を支援できます。

機能⑨ 介護保険購入の対象種目※要注意

【タイプ①一般消費者向け、タイプ③一般/法人併用】

介護保険を利用して福祉用具を購入できるのは、要支援1・2および要介護1~5の認定を受けた要介護者です。 同一年度中(4月1日から翌年3月末日の1年間)に、上限10万円までを原則1割負担(所得によっては2割・3割負担)で購入できます。

特定福祉用具販売では、以下のような介護保険購入の対象種目となります。

◆特定福祉用具

・腰掛便座

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・排泄予測支援機器

・入力補助用具

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具の部品 ※「移動用リフトのつり具の部品」にリフト部分は含みません。

・固定用スロープ

・歩行器※歩行車は除く

・歩行補助つえ ※松葉杖は除く

介護保険制度を利用した特定福祉用具の販売では、一般の商品のように「カートに入れて購入手続きに進む」というわけにはいかず、各ユーザーは自分のケアマネジャーへの相談や福祉用具専門相談員による選定と指導を受ける必要があります。

そのため、ECサイトでは購入希望者には事前相談への誘導、有資格者による指導の記録、自治体ごとに異なる給付可否に関する注意喚起などの仕組みを実装しておかなければなりません。

「介護保険制度」を利用した特定福祉用具のEC販売について、介護用品EC事業者が知っておくべきポイント

介護保険制度を利用した特定福祉用具販売は、単に商品をECで販売するだけでなく、公的給付にも関連するため、EC事業者による厳格な運用が求められます。

ここでは、介護用品ECサイトを構築/運営するにあたり、公的給付の対象となる特定福祉用具を取り扱う場合に特に注意すべきポイントを紹介します。

ポイント① 「指定事業者」としての責務とEC販売のリスク(最重要)

介護保険の特定福祉用具購入費の支給対象となるためには、EC事業者が都道府県または市区町村の「特定福祉用具販売事業者」の指定を受けていることが大前提となります。

◆指定事業者となるための必須要件と必要な対応

| 必須要件 | 求められる対応 |

|---|---|

| 指定の取得 | ECサイトのフッターや会社概要に指定事業者番号を明記し、信頼性を確保します。 |

| 専門相談員の関与 | 指定要件として、福祉用具専門相談員の配置が義務付けられています。ECサイトの仕組みが通信販売であっても、この専門員による利用者の身体状況に応じた適切な助言・選定と、使用方法の指導のプロセスを省略することはできません。 |

| 通信販売の可否確認 | 自治体によっては、通信販売(ECサイト)での購入を給付対象外としている場合があります。主要顧客となるエリアの自治体の給付規定を事前に調査し、給付対象外となる場合はその旨をサイト内で明確に注意喚起する必要があります。 |

出典:筆者作成

ポイント② 介護保険給付の流れとEC機能への反映

ユーザーが保険給付を受けられるように、ECサイトの機能や注文プロセスで以下をサポートする必要があります。

◆介護保険給付の流れとECサイトで必要な機能・対策

| 給付に必要な手続きと書類 | ECサイトで必要な機能・対策 |

|---|---|

| 事前相談・選定 | 購入前にケアマネジャーへの相談が必須となるため、ECサイトで特定福祉用具であることを明記し、ケアマネジャーに相談するよう促します。 |

| 領収書の発行 | 給付申請のため、領収書の宛名は「利用者本人(被保険者本人)」であることが必須となります。ECサイトの注文フォームでは購入者名と領収書宛名を明確に区別し、本人名義を促す入力補助を設け、但し書きには「商品名」「メーカー名」「金額」を正確に記載する機能を実装します。 |

| 償還払いと受領委任払い | 支払い方法として「償還払い(全額支払い後、利用者が自治体に申請)」と、自治体と契約していれば「受領委任払い(利用者は自己負担分のみ支払い、残りを事業者が自治体から受け取る)」に対応できるよう、経理・決済システムを構築します。 |

| 必要書類の提供 | 申請にはパンフレットや購入証明書が必要です。これらの書類を商品発送時に同梱するか、ECサイトのマイページからダウンロードできるように設計します。 |

出典:筆者作成

ポイント③ 法令順守のための運営リスク管理

特に、以下の点を順守してEC運営を行ってください。

年間上限額(10万円)と同一品目の再購入制限

購入費の上限額を超えた部分や、原則禁じられている同一品目の再購入について、給付対象外となることをサイト上で明確に注意喚起し、ユーザーからの問い合わせに正確に回答できる体制を整えます。

購入時期の確認

ユーザーが認定期間外(例:認定申請中、入院中)に購入した場合は、給付対象外となります。トラブルを避けるため、「介護認定期間内の購入であること」を注文時に利用者自身に確認させるチェック項目を設けるなど、確認プロセスを徹底することが重要です。

これらの要件をクリアにすることで、ECサイトの利便性を保ちつつ、法令に順守した特定福祉用具の販売が可能となります。特に、「福祉用具専門相談員」の関与をどのようにECの仕組みに組み込むかが非常に重要になります。

これから介護用品ECサイトを構築する場合には、法制度を理解したうえで、ユーザーに安心して使ってもらうためのサービス設計を行うことが大前提となるため、事前に自治体や専門家に相談することを強く推奨します。

ECサイトは「カスタマイズ」が可能なECプラットフォームで構築しよう

介護用品ECサイトの構築では、通常の物販ECやBtoB-ECとは異なる固有の機能が必要になるため、それらの機能をカスタマイズで実装する必要があります。

柔軟なカスタマイズが可能なECサイトの構築方法としては、以下の3つの方法があります。

◆カスタマイズが可能なECサイトの3つの構築方法

・パッケージを使用して構築する

・フルスクラッチ開発で構築する

パッケージまたはフルスクラッチで構築する場合には、リリース後の保守運用やセキュリティやシステムの陳腐化への対応も自前で行わなければいけないため負担が大きくなります。SaaSでは、セキュリティや機能のアップデートはサービス側が担うため、常に最新環境でサービスを利用でき、3つの中では費用対効果が最も高い構築方法です。

介護用品ECサイトを新たに構築する際は、柔軟なカスタマイズが可能なインターファクトリーのECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」の利用をおすすめします。サービスの詳細は下記の公式サイトをぜひご覧ください。お問い合わせや資料請求にもご利用いただけます。