農家が農産物を販売して売上と利益率を上げるための販路の一つにECがあります。自社で商品と価格を決めてユーザーに直接販売できるECでは、工夫次第で販売機会と売上規模を拡大することができます。

直接販売では、通常の農産物取引ではJA(農業協同組合)が行っている商品や産地のブランディングをはじめとするすべての販売活動を、生産者が自力で行う必要があります。そのため、成功させるにはブランドの確立が喫緊の課題となります。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、農業ECで自社のブランド力を高めるための5つの施策と、自社ECサイトに必要な3つの機能について詳しく解説します。

農業ECは、生産者が決めた価格で任意の商品を直接販売する

国内で農産物を販売する場合、従来はJA(農業協同組合)を介して商品を出荷して小売店等で販売してもらう方法が一般的でした。販路の確保や顧客の獲得などの販売活動はJAが行うため、生産者は生産活動に専念できます。

生産者がJAを介して農産物を出荷するメリットとデメリットは下表のとおりです。

◆JAを介して農産物を出荷するメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

| ① 販売活動を行わなくてよい ② 出荷時の手続きが簡素化されている ③ 農業支援などを受けられる |

① 市場や価格の決定における主導権がない ② JAの規格に準じた生産が求められる ③ JAの規格に達しない商品は出荷(販売)できない |

JAを介して出荷する最大のメリットは、販売活動を行わなくてよい(メリット①)ことです。生産者はJAと取引価格などの交渉を行えばよく、市場競争はJAに任せて生産活動に専念することができます。

一方で、農産物の価格は市場の需要に対する供給量で決まるため、天候などの外的要因によって売上が大きく変動します。豊作が値崩れを引き起こすこともあれば、不作によって価格が跳ね上がることもあるので、売上の予測が困難です。

販路がJAを介した出荷だけの場合、生産者は市場変動の負の影響を緩和することができないため、リスクが高い状況に置かれていることになります。生産者がより安定した売上を確保するためには、直接販売を行えるECは優れた選択肢の一つとなるのです。

直接販売では、生産者が商品と価格を自分で決めることができるので、市場で自社ブランドを確立することができれば、国内の広域エリアを対象とした、主体的な販売活動を展開していくことが可能になります。また、卸売業者や小売店を介さない、消費者との直接売買なので、高い利益率で商売できるようになります。

ECサイトによる直接販売の利用が増えている

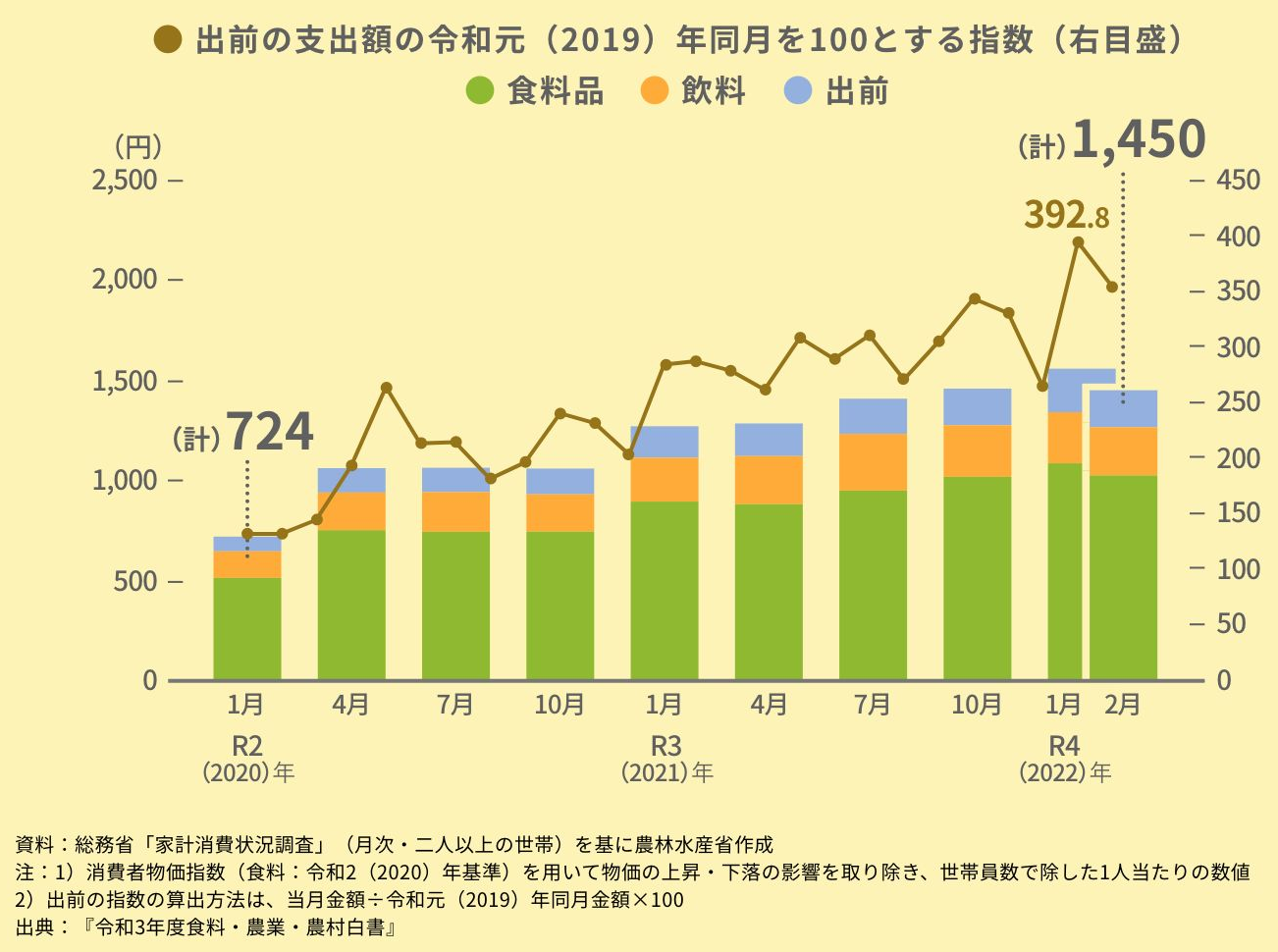

下記は、ECサイトによる食料消費支出額の推移を示すグラフです。

◆インターネットによる通信販売(ECサイト)での食料消費支出額

このグラフを見ると、2020年(令和2年)以降、インターネットによる食料品の消費支出が一貫して増加傾向にあることがわかります。合計額は2020年1月の724円から、2022年2月には1,450円と約2倍に増加しています。

これは、ECサイトの物流が発展し、より新鮮な商品が迅速に届けられるようになったことや、実店舗での購入ではわかりにくい「生産者の情報」が得られることなどから、産地直送のECサイトを利用する消費者が増えていることにあり、ECサイトを通じた食料調達がコロナ禍の影響などによる一過性の流行ではなく、生活の中に定着しつつある消費スタイルであることを示唆しています。

このように、インターネットを活用した食料品の直接販売は今後も拡大が見込まれ、農業ECにおいても、消費者ニーズに応える柔軟な販売チャネルの構築が求められています。

農業ECサイトにはブランド力が必要

農業ECで安定した売上を確保するためにはブランドの確立が鍵となります。特に新規参入時には自社のブランド力の向上が最重要課題となります。

一般に、農産物の商品価値は以下のような要素で評価されます。

◆農産物の商品価値の評価要素(例)

・鮮度

・見た目

・希少度

JAを介した出荷のデメリットでも紹介したように(デメリット②、③)、JAは厳密な規格を策定して農産物の商品価値の厳正な審査を徹底することで、生産地ごとにブランド力を維持・向上しています。そのため、ECで直接販売を行う場合には、ブランドを確立するための施策を、生産者が自力で実行する必要があります。

「とりあえずECサイトを開設しておけば、そのうち売れるようになるだろう」という考えでECを始めたとしたら、いつまでも商品は売れないでしょう。インターネット上には数多のECサイトが存在しているため、まずはユーザーに自社のECサイトを知ってもらう必要があります。

また、たとえ集客できたとしても、安全で信頼できるECサイトであることや商品の魅力と付加価値がユーザーに伝わらなければ、商品を購入してもらうことはできませんし、再びユーザーが訪れてくれることもないでしょう。

ユーザーに商品を購入してもらうためには、ブランド力を高めるためのEC施策が不可欠です。農産物は人々が日常的に摂取することが多い生鮮食品ですから、商品を実際に食べた消費者の好意的な評価や口コミが増えることで、急激に売上が伸びる可能性もあります。

農業ECで自社のブランド力を高める5つの施策

生産者が自社のブランド力を高めるために効果的な施策は次の5つです。

◆農業ECで自社のブランド力を高める5つの施策

施策② 試食・試飲×ECサイトのPR

施策③ ギフト対応

施策④ 問い合わせ窓口の設置

施策⑤ SNS対応

施策①~⑤について、それぞれ詳しく紹介します。

施策① 加工食品販売

農産物を新しい販路で独自販売する場合、すでにJAを介して販売している商品と同じ商品を販売することが難しいケースもあります。そのような場合には、加工食品販売を検討してみるのもよいかもしれません。

加工食品販売を行うメリットとしては以下が挙げられます。

◆加工食品販売を行うメリット

・保存性が高まることで配送しやすくなり、広域エリアに販売・配送できる

・ブランドのストーリーやパッケージをオリジナルで作成できるので差別化しやすい

例えば果物を生産しているのであれば、ジュースなどに加工した商品を独自ブランドで販売するなどが考えられます。もし、あまり市場に出回っていない珍しいジュースや高品質の商品を開発できれば、SNSや口コミでポジティブな反応が広まり、一気にブランドが認知される可能性もあります。

新たに加工食品販売を行う際は、食材や製造工程、販売方法などによって食品衛生法に基づいて届出・認可が必要となりますので、検討時は必ず事業所の所轄の自治体や保健所に確認して進めるようにしましょう。

施策② 試食・試飲×ECサイトのPR

素晴らしい商品を用意しても、消費者に認知されていなければ商品は売れませんから、より多くの人に商品を知ってもらうための機会を創出する必要があります。

認知度を高める方法の一つとして、すでに小売店などで一般的に行われている、試食・試飲サービスが有効な手段となります。

ECサイトでは試食・試飲サービスを行うことはできませんから、例えば観光客で賑わう地元の「道の駅」など、多くの人々が集まる実店舗に出店して商品を実際に食してもらいましょう。

実際に商品を試して「すごくおいしい!」「また食べたいな」と感じた人が、将来的にECサイトのユーザーとなってくれる可能性がありますから、試食・試飲サービスを行うときは、ECサイトのアクセス方法を記したチラシを作成して配布したり、店頭にPOPを設置したりして、ECサイトの存在をしっかりPRするようにしましょう。

施策③ ギフト対応

ECサイトで「ギフト対応」サービスを提供することで、より広い地域の新しい顧客層にもブランドを知ってもらう機会を増やすことができます。

筆者は以前、友人からお土産でもらったお菓子がたいそう気に入ってしまい、後日、筆者自身もECサイトで同じ商品を別の友人へギフト注文したことがあります。このように、贈り物を介してブランドの認知度が高まるということも少なくありません。

ECサイトに「ギフト機能」を実装して、「ラッピング」や「熨斗」サービスを選択できるようにしたり、送り先を登録できる「アドレス帳機能」を提供したりすることで、利便性の向上だけでなく、販促ツールとしての効果も期待できます。

ギフト向けECサイトに必要な機能については、以下の関連記事で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

施策④ 問い合わせ窓口の設置

商品が知られるようになると、お客様からの問い合わせも増えてきます。特にECサイトの開設当初などは、電話問い合わせにも対応できる窓口を設置することをおすすめします。

ECを利用しないユーザーやパンフレットを見て会話をしながら問い合わせをしたいというユーザーにも丁寧に対応して機会をつないでいくことで、ブランド力も向上します。

電話問い合わせ窓口を設置したら、ECサイトや公式ホームページ、パンフレットなどの公開ツールには、問い合わせ先の電話番号を明記するとともに、電話による問い合わせや注文をスタッフがECサイトに登録するための「代理注文機能」を実装しておくようにしましょう。

チャネルを問わず、ECサイトで受発注を一元管理できる仕組みを用意しておくことで、問い合わせや受発注の管理業務を効率化できます。

施策⑤ SNS対応

よく利用されているSNSの公式アカウントを開設し、情報を定期的に発信することでユーザーとコミュニケーションを取りながら、フォロワー数を増やしていきましょう。

商品を購入してくれたユーザーにSNSアカウントのフォローを促し、購入以外のつながりを構築することで、商品の販売情報やギフト需要の促進など、ユーザーの関心が高まりやすいタイミングで適切な情報を配信できるようになり、ユーザーが商品を購入する動機やきっかけを作ることができます。

またSNSでは、他のSNSユーザーが気に入った商品や情報を、ブランドのSNSアカウント情報と共に紹介してくれることもあるので、大掛かりなSNS施策を打たなくても、高品質の商品を提供し続けることで、一気に多くのフォロワーを獲得できる可能性もあります。

農業ECに必要な3つの機能

さて、ここからはECを自社ECサイトでECを運営する場合に欠かせない3つのEC機能を紹介します。

ECプラットフォームサービスの標準機能を利用して自社ECサイトを開設するだけでもECを運営していくことはできますが、次の3つのEC機能を利用することで、ブランド力と売上をより高めやすくなります。

◆農業ECに必要な3つの機能

機能② 楽天市場、Amazonなどの在庫管理機能

機能③ 予約販売機能

機能①~③について、筆者の経験も交えながら一つずつ解説します。

機能① 特設ページ(ランディングページ)機能

「特設ページ(ランディングページ)機能」は、例えばキャンペーンや広告に合わせた特設ページを設置したい場合に必要な機能です。特設ページには、商品の魅力や商品やブランドのストーリーなどをユーザーに伝えるためのコンテンツを設置します。

特設ページにも商品情報を掲載しますが、特別感を演出する画像や文章、あるいは動画などを用いて、ユーザーの目を引くような特別なデザインを採用し、通常の商品ページとの差別化を図るようにしましょう。

機能② 楽天市場、Amazonなどの在庫管理機能

自社ECサイトとは別に、楽天市場やAmazonなどの大規模ECモールへの出店は、売上を増やすための有効な施策です。ECモールを通じてより多くの人々に商品やブランドが認知されることで、自社ECサイトのアクセス数の増加にもつながります。

楽天市場やAmazonなどのECモールに出店する場合には、自社ECサイトとの在庫連携機能を実装しておきましょう。

在庫連携ツールなどを使用して自社ECサイトに在庫連携機能を実装すると複数のEC店舗の在庫情報を一元管理できるようになるため、バックエンド業務を効率化できます。

機能③ 予約販売機能

農産物などの季節商品は、受注できる数量に限りがあります。「毎年必ず購入したい」と思っている熱心なユーザー(お得意様)のためにも、ECでも予約販売サービスを提供することをおすすめします。

ECサイトに「予約販売機能」を実装することで、ロイヤリティの高いユーザーに確実に商品を購入してもらうことができます。

予約販売サービスを提供する際は、SNSやダイレクトメールで、受付開始日などの予約販売情報を事前に配信するようにしましょう。

まとめ

農業ECで最も重要になるのが、「ブランド力」です。

ブランド力の向上には、JAを介した取引では考える必要がなかった販売戦略が不可欠になります。そのため、“生産者”としてだけでなく“経営者”としての視点で事業を捉える必要があります。

農業ECを検討している方や本記事をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひ、インターファクトリーのECプラットフォームの「EBISUMART Lite」(小規模、スモールスタート向け)、「EBISUMART」(中・大規模向け)をご検討ください。

ECサイトの基本機能はもちろん、マーケティング支援機能なども備え、カスタマイズやシステム連携にも柔軟に対応できる拡張性に優れたECプラットフォームです。

下記の公式ホームページで詳細をご確認いただき、お気軽にご相談ください。

・小規模、スモールスタート向けECプラットフォーム「EBISUMART Lite(エビスマート ライト)」

・中・大規模向けECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」