「広告費を増やしても、なかなか新規顧客が獲得できない」

「結局、売上を作るのは価格を下げるキャンペーン頼りになっている」

このような悩みを抱えているのではないでしょうか。まるで自転車操業のような終わりのないやり繰りに、疲弊しているEC担当者の方も少なくありません。

しかし、もし「このサイトで買いたい」「このブランドが好きだから」というファンが、どんどん増えていくとしたら、どうでしょうか。

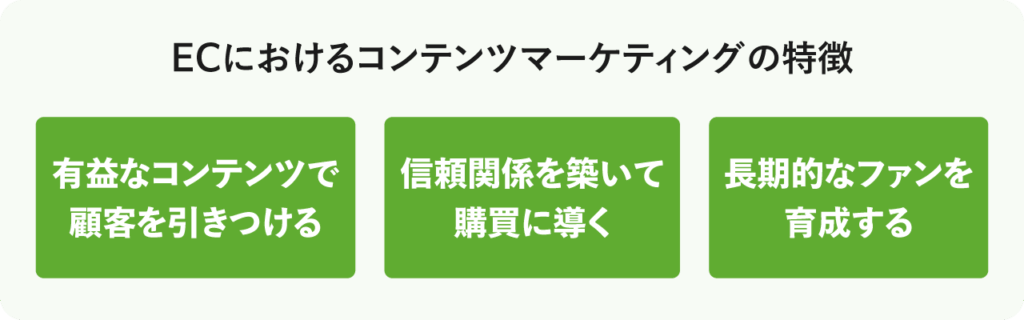

それを実現するのが、有益なコンテンツを通じて顧客と出会い、信頼関係を築く「コンテンツマーケティング」です。

今、ECサイトに求められているのは「コンテンツによって物語を生み出し、顧客との間に強い絆を築く力」にほかなりません。

◆この記事を読むと得られるメリット

・基本の5ステップに沿った具体的な実践方法が身につく

・成功企業の事例から実用的なノウハウが手に入る

コンテンツマーケティングは、消耗戦から抜け出し、しっかりと価値の根を張るECサイト運営をしたい企業に、非常におすすめの手法です。ぜひ本記事を参考に取り組んでみてください。

1. なぜECサイトはコンテンツマーケティングに取り組むべきなのか?

最初に「なぜ、コンテンツマーケティングに取り組むべきなのか?」について、明確にしておきましょう。コンテンツマーケティングがECサイトを力強く成長させる、3つの理由を解説します。

② 顧客を熱狂的なファンに変えLTV(顧客生涯価値)が最大化する

③ 押し売りではない価値提供で顧客が自ら買いたくなる

1-1. 広告費をかけずに検索エンジンから集客し続ける資産が手に入る

コンテンツマーケティングの手法にはいくつかの種類がありますが、王道ともいえるのが、ブログ記事などのWebページを、Googleなどの検索エンジンの上位に表示させる施策です。

良質なコンテンツは、一度公開すれば長期間にわたって検索エンジンからのユーザーを集め続ける、貴重な資産となります。

たとえばリスティング広告のように、費用を支払い続ける必要はありません。検索結果での上位表示が実現すれば、毎月数十万円以上の広告費相当の集客効果を生み出すケースも珍しくありません。

さらに、検索エンジン経由のユーザーは、特定のニーズを持って自発的に情報を探しているという特性があります。つまり、商品やサービスへの関心度が高いユーザーと出会いやすいのです。

コンテンツマーケティングは、短期的にはコンテンツ制作の手間や費用がかかりますが、中長期的には費用対効果の高い手法といえます。

1-2. 顧客を熱狂的なファンに変えLTV(顧客生涯価値)が最大化する

価値ある情報を発信し続けていると、そのコンテンツにファンがつきます。

「●●の情報に助けられた」「●●を見たおかげで、悩みが解決した」と感じたユーザーの心には、感謝や信頼の気持ちが醸成されるからです。

コンテンツのファンは、やがてその発信者のファンへと変わっていきます。つまり、「購入するなら、信頼できる●●ブランドで買いたい」と思うようになるのです。

これは新規購入時だけでなく、既存顧客との関係構築にも、同じことが言えます。

顧客の役に立つコンテンツを通じて貢献を続けるうちに、単なる購入者ではなく、自社ブランドの熱狂的なファンへと変わっていくのです。

この関係性の変化は、LTV(顧客の生涯価値)を劇的に向上させる要素です。

既存顧客の維持にかかるコストは新規獲得の5分の1程度といわれ、ファン化の推進は経営効率の観点からも極めて重要です。コンテンツマーケティングは、その具体的な一手となります。

1-3. 押し売りではない価値提供で顧客が自ら買いたくなる

従来の一方向的な広告宣伝とは対照的に、コンテンツマーケティングでは、顧客の立場に立った情報提供を行います。結果として、顧客自身が商品の必要性を認識し、自然と「買いたい」と感じるようになります。

たとえば、顧客が抱える課題や悩みに共感し、その解決方法を丁寧に説明するコンテンツは、押し付けがましさを感じさせずに購買検討を促せます。

あるいは、独自の価値観や専門性を伝えるコンテンツを発信していくと、顧客の心には「このブランドでなければならない」という確信が生まれます。

ブランドストーリーや企業理念を伝えるコンテンツでは、理性とはまた別の、感情的な心の結び付きを生み出します。

このようなアプローチが有効なのは、現代の消費者は、企業からの直接的な宣伝メッセージに対して警戒心を持っているからです。多くの人々が、第三者的な視点での情報提供を求めています。

コンテンツマーケティングによる価値提供型のアプローチは、この消費者心理に適合した現代的なマーケティング手法として、多くの企業で成果を上げているのです。

2. コンテンツマーケティングの進め方【基本の5ステップ】

コンテンツマーケティングを成功させるには、やみくもにコンテンツを作るのではなく、しっかりとした戦略が必要です。ここでは、成果を出すための土台となる、基本の5ステップを順に解説していきます。

ステップ2:KGIとKPIを明確に設定する

ステップ3:カスタマージャーニーを軸にしたコンテンツ戦略を実行する

ステップ4:制作したコンテンツを最適なチャネルで配信し拡散する

ステップ5:効果測定と分析を繰り返しPDCAサイクルを回す

2-1. ステップ1:ペルソナとカスタマージャーニーを設計する

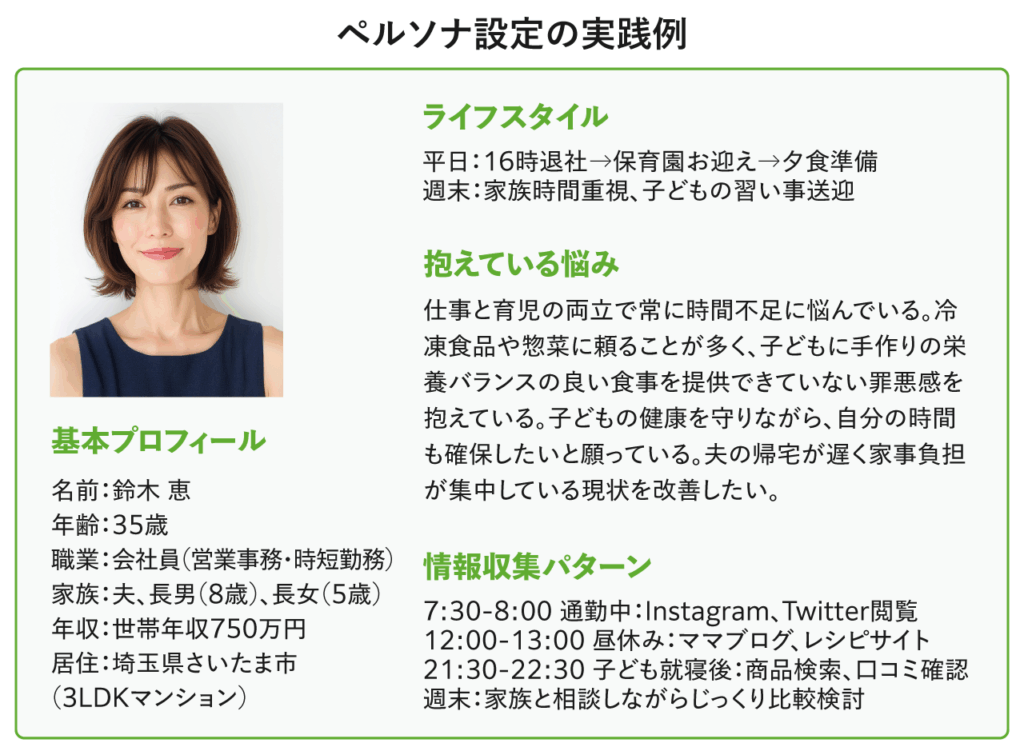

コンテンツマーケティングの第一歩は、ターゲットとなる顧客像を具体的に描くことです。

年齢や性別といった表面的な属性だけでなく、価値観・ライフスタイル・抱えている課題まで、詳細に「ペルソナ」として設定します。

そのうえで、ペルソナが商品購入に至るまでのプロセス「カスタマージャーニー」 を明確にします。

◆ペルソナ設計の重要ポイント

・具体的な人物像を構築する:「鈴木恵さん・35歳・会社員・子どもが2人・平日は忙しく週末の家族の時間を大切にしたい」といった具合に、実在の人物のように詳細なプロフィールを作成します。この具体性があることで、チーム内での認識ズレがなくなり、同じ顧客イメージを共有できるようになります。

・課題と願望を深掘りする:表面的なニーズだけでなく、根本的な悩みや将来への不安・願望まで掘り下げて理解します。たとえば「忙しい毎日の中でも家族に栄養バランスの良い食事を提供したい」「子どもの健康を守りながら自分の時間も確保したい」などの深層心理を把握します。

・情報収集の行動パターンを把握する:どのようなメディアを利用し、どのタイミングで情報収集を行うかを詳細に調査します。たとえば「平日の通勤時間にスマートフォンでSNSをチェックし、週末に家族向けの商品をじっくり比較検討する」といった行動パターンを理解することが重要です。

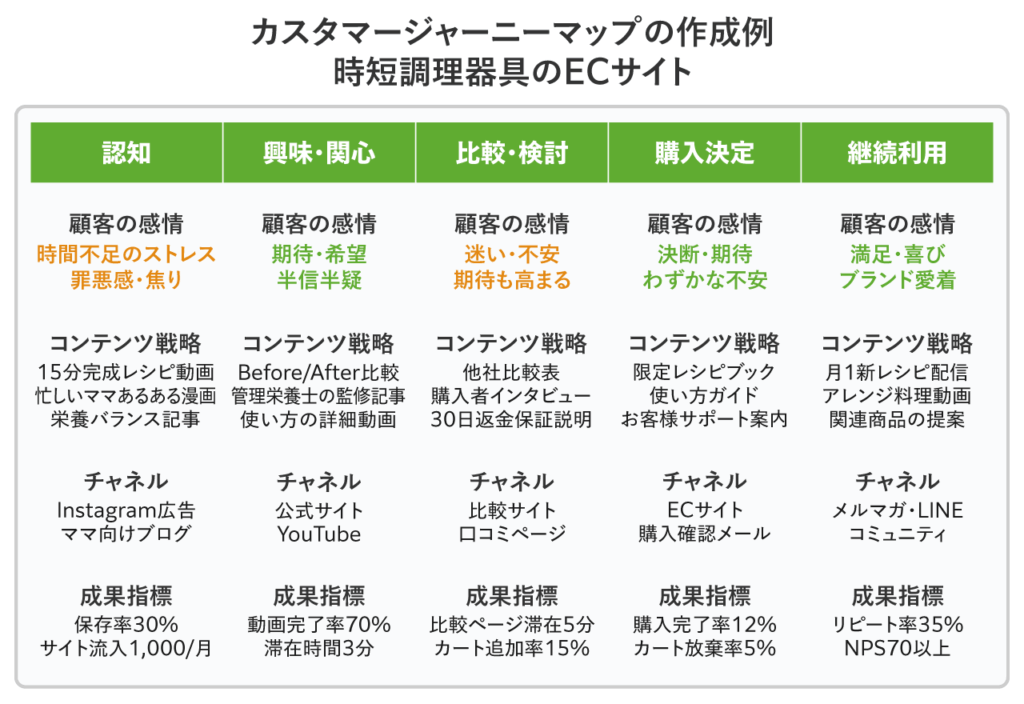

ペルソナが設定できたら、カスタマージャーニーマップを作成しましょう。カスタマージャーニーの詳細は顧客層や商材によって異なりますが、たとえば、認知→興味→検討→購入→継続といった各ステージで、顧客が抱く感情や必要とする情報を整理します。

カスタマージャーニーマップがあれば、自然と各ステージに最適なコンテンツが見えてきます。

2-2. ステップ2:KGIとKPIを明確に設定する

ECサイトでコンテンツマーケティングを実践する以上、「しっかり売上を確保すること」は大前提となります。

コンテンツマーケティングの成果を曖昧に解釈せず、客観的に評価するため、測定できる指標を設定しましょう。

最終的な売上目標から逆算して、中間指標となるKPIを段階的に設定しておくと、施策の効果を定量的に把握できます。

◆指標を設定する手順

・最終目標(KGI)を明確にする:年間売上●千万円増加・新規顧客●名獲得・既存顧客の購入頻度●%向上など、具体的で測定可能な最終目標を設定します。この目標は経営戦略と連動させ、コンテンツマーケティングの位置付けを明確にします。

・中間指標(KPI)を階層立てて設定する:最終目標の達成に必要な中間指標を段階的に設定します。売上目標から顧客数・単価・コンバージョン率を逆算し、さらにそれらを実現するために必要なサイト訪問数・メルマガ登録数・SNSフォロワー数などを算出します。

・定期的な進捗管理の体制を作る:週次・月次・四半期での振り返りサイクルを設定し、指標の推移を継続的にモニタリングします。目標値との乖離が生じた場合の対応策も事前に検討しておけば、迅速に軌道修正できます。

重要なのは、表面的な指標ではなく売上に直結する指標を重視することです。ページビュー数やSNSのいいね数は分かりやすい指標ですが、それらが実際のビジネス成果にどう貢献しているかを、常に意識して測定設計を行いましょう。

2-3. ステップ3:カスタマージャーニーを軸にしたコンテンツ戦略を実行する

コンテンツはやみくもに制作せず、カスタマージャーニーに合わせて、各段階で最適なコンテンツを提供する戦略的な企画を基本とします。

同時に、高品質なコンテンツを継続して制作するための体制整備も不可欠です。

◆コンテンツ戦略の例

・認知段階のコンテンツ:「子育て中の時短料理テクニック」「オフィスでできる簡単健康法」など、商品に直接言及しない、ターゲットの関心領域に関する有益な情報を発信します。この段階では、ブランド認知と信頼関係の構築を最優先とし、売り込み要素は最小限に抑えます。

・検討段階のコンテンツ:「商品選びで失敗しないチェックポイント」「利用者のリアルな体験談まとめ」など、購買判断に必要な情報を客観的な立場に立って提供します。競合製品との比較をあえて取り上げるなど、誠実な情報発信がブランドへの信頼を醸成します。

・購入段階のコンテンツ:「初回限定の特典のご案内」「購入前によくある質問への回答」など、最後の一押しとなる情報を提供します。購入に対する不安を解消し、スムーズな購買行動を促進するコンテンツを重点的に配置します。

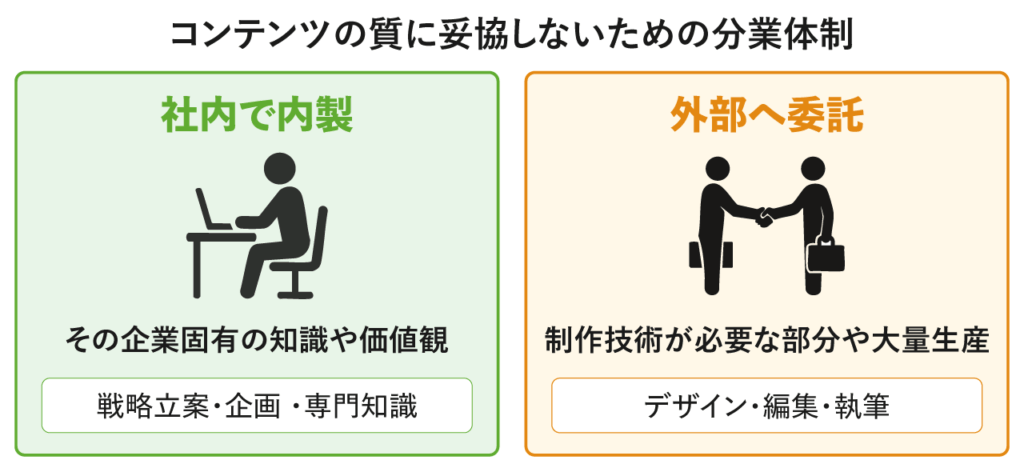

制作体制については、社内リソースと外部パートナーをうまく組み合わせることが大切です。

「企業独自のノウハウや価値観を反映する部分は内製化し、技術的な制作業務や大量生産が必要な部分は外部委託する」といった使い分けを検討しましょう。

2-4. ステップ4:制作したコンテンツを最適なチャネルで配信し拡散する

どれだけ優れたコンテンツも、適切なチャネルで配信されなければ、その価値を発揮できません。

ターゲット顧客の行動パターンに合わせた戦略的な配信計画と、拡散を促進する仕組みづくりが鍵となります。

◆効果的な配信戦略のポイント

・チャネル特性を理解して活用する:検索エンジン向けのSEO対策を施したブログ記事、Instagramでの視覚的訴求、YouTubeでの詳細な解説動画など、各プラットフォームの特性を生かしてコンテンツを最適化します。同じ情報でも、チャネルに応じてフォーマットや表現方法を調整することで効果が大きく向上します。

・タイミングを最適化して露出を拡大する:ターゲット顧客のアクティブ時間に合わせた配信スケジュールを設定します。平日朝の通勤時間・昼休み・夜間などの時間帯別の分析を行い、最も反応率の高いタイミングでの配信を設計しましょう。

・クロスチャネル連携で相乗効果を狙う:一つのコンテンツを複数チャネルで展開し、相乗効果を生み出します。「ブログ記事の要点をSNSで告知し、詳細動画をYouTubeで公開し、メルマガで関連商品を紹介する」といった連携により、リーチの最大化と深いエンゲージメントの両立を図ります。

コンテンツの制作とチャネルの設計では、「ECプラットフォームをどうするか?」が鍵となります。

たとえば、インターファクトリーが提供する「EBISUMART」のようなカスタマイズ性の高いECプラットフォームは、コンテンツマーケティングと非常に相性が良い選択肢です。

SEOに強く、デザインにこだわったオウンドメディアをサイト内に構築できるだけでなく、MAツールなど外部システムとの連携も柔軟なため、コンテンツを起点とした顧客育成の仕組みも実現しやすくなります。

詳しくは以下のリンクよりご確認ください。

2-5. ステップ5:効果測定と分析を繰り返しPDCAサイクルを回す

コンテンツマーケティングの成果を高めていくためには、効果測定と改善を継続して行うことが非常に重要です。成功要因を特定して再現性を高めると同時に、失敗要因を排除していきます。

◆継続的に改善を続けるフレームワーク

・多角的な効果測定を実施する:アクセス数・滞在時間・コンバージョン率・顧客獲得コスト・LTVなど、複数の指標を組み合わせて総合的に評価します。単一指標の改善だけでなく、全体最適の観点から施策の価値を判断することが重要です。

・成功パターンを体系化して横展開する:高い成果を上げたコンテンツの要素を分析し、再現できる成功パターンとして体系化します。テーマ・構成・表現方法・配信タイミングなどの成功要因を特定し、新規コンテンツの制作や既存コンテンツの改善に活用しましょう。

・失敗から学習して改善策を実装する:期待した成果が得られなかったコンテンツについても、分析して改善点を特定します。タイトルの見直し・内容の補強・CTAの改善・配信チャネルの変更など、具体的な改善をスピーディーに行い、効果を再測定しましょう。

重要なのは、短期的な成果に一喜一憂せず、中長期的なトレンドを見極めることです。

というのは、コンテンツマーケティングは育成型の施策であり、真の効果が現れるまでには時間を要するからです。

取り組みを継続することと、改善を積み重ねる姿勢がコンテンツマーケティング成功の前提条件となります。

3. 【事例付き】ECサイトと好相性な4つのコンテンツマーケティング施策

続いて、具体的なコンテンツの種類について見ていきましょう。ここでは、とくにECサイトで成果を出しやすい4つの代表的な手法を、事例を交えながら解説します。

② Instagram:ブランドの世界観を伝えるSNS

③ YouTube:商品の魅力を直感的に伝える動画コンテンツ

④ UGC:購買意欲を刺激するユーザー投稿コンテンツ

3-1. オウンドメディア:潜在顧客にリーチするお役立ち記事

自社で運営するブログなどのオウンドメディアは、検索エンジンからの継続的な流入を生み出すコンテンツマーケティングの王道施策です。

潜在顧客との最初の接触点として、極めて重要な役割を果たします。

◆オウンドメディア成功のポイント

・ターゲットニーズに特化した記事企画:「一人暮らし向け時短ダイエット料理レシピ」「子育て中のリモートワーク環境の作り方」など、明確なターゲット層の具体的な悩みに応える記事を継続的に発信します。

・SEOへの意識:読者のための良質なコンテンツづくりを追求すると同時に、キーワード戦略や構造化、ユーザビリティなどのSEO戦略にも配慮します。詳細はGoogle公式の「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」に従って進めましょう。

・商品との自然な関連付け:記事内容と関連商品を無理なく結び付け、読者の購買興味を自然に喚起します。たとえば健康食品ECの場合、栄養バランスの重要性を解説する記事のなかで、手軽に栄養補給できるサプリメントを紹介するといった手法です。

【事例】コンテンツのパーソナライズで成果を上げているファンケル

ファンケルが運営する情報サイト「FANCL CLIP」は、LTV(顧客生涯価値)を約3倍に向上させた成功事例です。同サイトではビューティー、ヘルスケア、レシピ・ライフ、ママ・パパなどのカテゴリを展開しています。

同サイトは、まるで雑誌メディアのように、妥協のない高品質なコンテンツを展開しているのが印象的です。

さらに、ファンケルのコンテンツマーケティングの最大の特徴は、記事コンテンツのパーソナライズ(出し分け)を行っていることです。

高品質なコンテンツを、顧客の購買履歴や閲覧行動に基づいて自動配信しているのです。

コンテンツマーケティングの効果を、EC売上のビジネス成果へしっかりと結び付けている好例と言えます。

出典:

・MarkeZine「LTVを約3倍に向上させたオウンドメディア ファンケルに学ぶデータドリブンな運営の秘訣」

・ブレインパッド「ブレインパッド、化粧品・健康食品メーカー『ファンケル』のCX(顧客体験価値)の最大化を支援」

3-2. Instagram:ブランドの世界観を伝えるSNS

ビジュアルでの訴求力に優れたInstagramは、ブランドのライフスタイル提案や世界観の表現に最適なプラットフォームです。

理屈よりも感覚的に商品の魅力を伝え、ユーザーとの感情的なつながりを深める手段として、活用できます。

◆Instagram活用の戦略的アプローチ

・統一感のある世界観の構築:投稿する写真や動画のトーン・色合い・構図を統一し、ブランドの個性を表現します。たとえばナチュラル系コスメブランドであれば、自然光を生かした柔らかい色調の写真を中心とし、シンプルで洗練されたレイアウトを心掛けます。

・ユーザー参加型企画の実施:ハッシュタグキャンペーンや投稿コンテストを通じて、フォロワー自身がブランドの世界観の中に入る体験も効果的です。たとえば「#私の朝時間」「#お気に入りの一角」など、商品使用シーンを自然に含むテーマ設定を通じて、ブランドコミュニティの形成を促進できます。

・ストーリーズ機能による親近感の醸成:商品開発の舞台裏やスタッフの雰囲気など、フォーマルな投稿では表現しにくい親しみやすさを伝えるために、ストーリーズは便利です。タイムリーな話題をフォロワーと共有して、距離感を縮めるためにも活用できます。

【事例】土屋鞄製作所の徹底した世界観づくり

土屋鞄製作所は、Instagram CEOから直接称賛を受けるほど洗練されたコンテンツ戦略で多くのフォロワーを獲得しています(⇒土屋鞄製作所のInstagramアカウントはこちら)。

たとえば、「革のペンケース」づくりのライブ配信ワークショップを行うなど、双方向のコミュニケーションを実現しています。2020年7月に発表した「スイカ専用バッグ」のキャンペーンでは1日で1万リツイート・2万8千いいねを記録するバイラル効果を創出しました。

土屋鞄製作所では、すべての写真撮影・コピーライティング・デザインを内製化し、ブランドの統一感を徹底的に維持している点が、成功要因として挙げられます。

「手間と労力をかけ、心を込めたコンテンツこそユーザーの心に届く」ことを体現している、お手本事例といえます。

出典:

・ネットショップ担当者フォーラム「土屋鞄製造所、ファンを魅了するSNS運営の裏側」

・PR TIMES MAGAZINE「SNSで話題沸騰!スイカバッグの発表に学ぶ、土屋鞄製造所の『やりきる』発信力」

・宣伝会議「土屋鞄の、『ファンをつくる』コンテンツの裏側」

・土屋鞄製造所「【土屋鞄】夏のオンラインワークショップ開催!『革のペンケース』づくりで、夏のおうち時間を楽しむ」

3-3. YouTube:商品の魅力を直感的に伝える動画コンテンツ

ECサイトのコンテンツマーケティングで、積極的に活用したいのが動画です。

動画コンテンツの持つ映像・音声による情報伝達力と説得力は、ECサイトの課題である「実物を確認できない」という不安を、払拭してくれるからです。

◆ECに効果的なYouTube動画の例

・レクチャー型コンテンツ:その業界特有の知識やアイテムの正しい使い方、悩みへの回答など、“ユーザーへ何かを教える”系のコンテンツを配信します。たとえば化粧品ECであれば、肌質別のスキンケア方法や「アイラインがうまく描けない」といった悩みを解決する動画が考えられます。

・信頼性が上がる専門知識のコンテンツ:専門家でなければできない深い解説や、実験などの科学的根拠のある検証など、「高い専門性を持っていることの証明」となるコンテンツは、信頼感の醸成に役立ちます。

・感情的な共感を呼ぶストーリー展開:商品開発の背景・生産者の想い・利用者の体験談など、商品に込められた物語を映像で伝えます。論理的で分かりやすい商品説明だけでなく、「感情に訴えかける要素」を組み込むことが、ファンを増やすポイントです。

【事例】北欧暮らしの道具店のライフスタイル提案動画

北欧雑貨ECサイトを運営するクラシコムの「北欧、暮らしの道具店」は、YouTubeを活用した動画コンテンツの制作を精力的に続けており、2025年7月現在103万人のチャンネル登録者を獲得しています(⇒「北欧、暮らしの道具店」のYouTubeチャンネルはこちら)

同社の動画戦略は、商品紹介ではなく「ライフスタイル全体を豊かにする情報提供」に特化している点が特徴的です。

具体的なコンテンツとして、短編ドラマ「青葉家のテーブル」や料理ドラマ「ひとりごとエプロン」、ルーティン番組「わたしの朝習慣」など、視聴者の生活に価値をもたらすコンテンツを制作しています。

2018年から配信を開始した短編ドラマは映画化も果たし、宣伝感を排除した上質なストーリーテリングにより、ブランドへの信頼と愛着を深める効果を生み出しました。

同社のYouTube戦略の成功要因は、「バズらなくてもいい」という哲学のもと、視聴者の暮らしに寄り添う情報を発信し続けている点にあります。

同社は2022年8月にグロース市場上場を果たしており、確実なビジネス成果につながっています。これこそが、売り込まないからこそ結果が出る、真のコンテンツマーケティングの実践と言えるでしょう。

出典:

・日経クロストレンド「“信頼される店づくり”とは 『北欧、暮らしの道具店』店長が語る」

・クラシコム「『北欧、暮らしの道具店』初の映画『青葉家のテーブル』全国からの大きな反響に応え、DVD&アナログレコード発売!」

・日経クロストレンド「バズらなくてもいい!? 『北欧、暮らしの道具店』YouTubeの作法」

・クラシコム「東京証券取引所グロース市場への新規上場承認に関するお知らせ」

3-4. UGC:購買意欲を刺激するユーザー投稿コンテンツ

UGCとは、User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)の略で、企業ではなく一般ユーザーが作成した商品やサービスに関するコンテンツを指します。

ユーザーが作成するコンテンツは、企業発信の情報よりも信頼されやすいという特性があります。

◆UGCを活用したコンテンツマーケティング

・UGC創出のための企画設計:魅力的なハッシュタグキャンペーンや投稿コンテストを企画し、ユーザーが自発的に参加したくなる仕組みを構築します。たとえば、ただの商品紹介ではなく、「●●のある暮らし」といったライフスタイル提案型のテーマ設定でUGCを促進します。

・インフルエンサーとの協働:影響力のあるインフルエンサーに商品を提供し、リアルな使用体験を投稿してもらいます。重要なのは、台本通りの宣伝ではなく、インフルエンサー自身の言葉で商品の良さを語ってもらうことです。

・UGC活用の工夫:ユーザーから投稿許可を得たうえで、自社サイトやSNSでUGCを効果的に活用します。単に掲載するだけでなく、商品ページやトップページでの配置場所、表示形式を工夫し、購買につながる導線を設計することが重要です。

【事例】UGCで急成長を実現したKINUJO

美容機器D2CブランドのKINUJOは、巧みなUGC戦略により、国内ヘアアイロン市場シェア3位・ヘアドライヤー市場シェア6位を獲得し、EC売上1.5倍成長を達成しています。

同社の成功要因は、単なるインフルエンサー活用ではなく、顧客の「リアルな声」を効率的に収集・活用する仕組みづくりにあります。

具体的には、美容系インフルエンサーに商品を提供し、実際の使用動画や投稿を作成してもらう「ECキャスティング」と、それらのUGCを自社サイトに最適化して掲載する「UGCクリエイティブ」を組み合わせています。

とくにTikTokの縦型ショート動画を重視し、ビフォア&アフターやスタイリング過程など、商品の効果が視覚的に伝わるコンテンツを量産しているのが特徴的です。

これらのUGCはただ集めるだけでなく、ECサイトのトップページや商品ページで適切に出し分けながら、「実際に使った人の生の声」による安心感を提供している点が秀逸です。しっかりと売上につなげる設計ができている好例です。

出典:UGC CREATIVE「CMで話題沸騰!急成長を遂げるヘアケア美容家電D2C『KINUJO』のUGC成功秘話」

4. コンテンツマーケティングでよくある失敗パターンと回避法

最後に、多くの企業が陥りがちな失敗パターンと、その対策を知っておきましょう。あらかじめ落とし穴を理解しておけば、貴重なリソースを無駄にせず、結果を出しやすくなります。

② 成果が出るまでの期間と継続的な投資に耐えられない

③ 質の高いコンテンツ制作に必要なリソースを確保できない

④ コンテンツへのアクセスが売上に結び付かない

⑤ コンテンツを作りっぱなしでPDCAが回らない

4-1. コンテンツの売り込み色が強すぎる

最も頻繁に見られる失敗は、コンテンツが単なる商品宣伝になってしまうケースです。

ユーザーは有益な情報を求めてコンテンツにアクセスしているため、一方的な商品宣伝に遭遇すると、期待を裏切られた気持ちになります。

この問題が発生する理由は、企業が短期的な売上向上を重視しすぎるからです。

コンテンツマーケティングに取り組むのなら、「短期的な売上よりも長期的な信頼関係の構築を優先すること」をしっかりと肝に銘じましょう。

信頼関係のできたユーザーは、必要なときに自然と商品を検討してくれます。

具体的には、たとえば健康に関する記事であれば、栄養学の知識や生活習慣の改善のコツを詳しく解説し、最後に関連商品をさりげなく紹介する程度に留めるべきです。

全体の90%以上を有益な情報提供に徹し、商品に関する言及は10%以下に抑える配分を心掛けましょう。

4-2. 成果が出るまでの期間と継続的な投資に耐えられない

前項の話とも関連しますが、コンテンツマーケティングは中長期的な施策であるにもかかわらず、短期間で目に見える成果を求めて早期に諦めてしまうケースが多く見られます。

この時間的な感覚のズレが、多くの企業の失敗要因となっているのです。

コンテンツマーケティングの成果が出るまでに時間がかかる理由は、検索エンジンでの上位表示やユーザーとの信頼関係の構築には、相応の期間が必要だからです。これは焦らず「待つ」しかありません。

コンテンツマーケティングは「育成型」の施策であることを、事前に明確に認識しましょう。時間をかけて育てることで大きな成果を生み出す性質がある施策です。

たとえば、「月10万円のコンテンツ制作費用でも、3年間で1000万円相当の広告効果を生み出せれば十分に投資価値がある」というように考えます。

少なくとも1年以上は粘り強く継続して、その成果をモニタリングしてください。結局のところコンテンツマーケティングでは、「続けた企業が勝っている」という実態があります。

4-3. 質の高いコンテンツ制作に必要なリソースを確保できない

優れたコンテンツの制作には、専門的なスキルと十分な時間が必要です。しかし、この点を軽視して片手間で取り組んだり、必要なスキルを持たない担当者に任せてしまったりすると、期待した成果を得られません。

リソース不足が発生する理由は、コンテンツマーケティングの難易度を過小評価しているからです。質の高いコンテンツを継続的に制作するには、企画力・執筆力・編集力・デザイン力など、多岐にわたるスキルが求められます。

とはいえ、社内ですべてを賄える企業は少ないでしょう。

そこで、「企業固有の知識や価値観が必要な部分」は社内で担当し、「技術的な制作業務や大量生産が必要な部分」は外部の専門家に委託する、分業体制を検討するのがおすすめです。

コンテンツの質は成果を出すための前提条件となります。「コンテンツの質には絶対に妥協しない」と先に決め、そのための体制を逆算して工夫する考え方が重要です。

4-4. コンテンツへのアクセスが売上に結び付かない

「コンテンツに多くのアクセスがあるのに、実際の売上につながらない」という悩みも多く聞かれます。

売上に結び付かない理由は、ユーザーが現在いる段階に応じた、適切な行動喚起(CTA)が設計されていないからです。たとえば、情報収集の段階のユーザーにいきなり商品購入を促しても、まだ購買の準備ができていないため効果は期待できません。

大切なのは、そのユーザーの「温度感」に合わせた、次の一歩をそっと示してあげることです。

具体例を挙げると、悩み解決の記事を読みに来たユーザーには、いきなり商品を売り込むのではなく、 「あなたの肌質に合う成分診断」「LINE登録で限定情報をお届け」といった形でまずは接点を作ります。

一方、「●●(商品名) 口コミ」のようなキーワードで検索し、特定商品のレビュー記事を読んでいるユーザーは、購買意欲が高まっています。商品詳細ページや「カートに入れる」ボタンへ案内してもよいでしょう。

コンテンツマーケティングの真価は、単なる集客ではなく、顧客の気持ちに寄り添い、関係を深めていくことにあります。この観点を見失わず、関係を育てながら売上につながる仕組みを築くことが重要です。

4-5. コンテンツを作りっぱなしでPDCAが回らない

多くの企業で見られる失敗パターンとして、コンテンツを公開した後の分析・改善を怠ってしまうケースがあります。

コンテンツマーケティングは、継続的な最適化により効果を最大化する施策です。最初から最大効果を得られる企業は、まずありません。公開後の試行錯誤の取り組みがなければ、本来の効果に至らないのです。

PDCAが回らない理由は、コンテンツを公開すること自体が目的になってしまい、その後の効果測定や改善の重要性を見落としているからです。また、分析に必要なツールや仕組みが整備されていないことも一因となります。

まずは、四半期ごとに全コンテンツの効果を評価し、改善が必要なコンテンツを見つけることから始めましょう。具体的には、以下のツールを使います。

・Google Search Console:検索エンジンでの自社サイトの表示状況を確認できるGoogleの無料ツールです。検索キーワードごとの順位やクリック率など、コンテンツのSEO効果を測定し、検索流入を増やすための改善点を発見できます。

・Googleアナリティクス(GA4):Googleが提供する無料のWebサイト解析ツールで、ユーザーの行動パターンやコンバージョン行動を分析できます。コンテンツマーケティングにおいては、どの記事が最も読まれているか、どのコンテンツが実際の売上につながっているかを把握するために欠かせません。

・ヒートマップツール:ユーザーがWebページ上でどこをクリックし、どこに視線を向け、どこまでスクロールしたかを色で可視化するツールです。コンテンツ内でユーザーが離脱する箇所や興味を持つ部分を特定し、より魅力的なコンテンツに改善するための具体的なヒントを得られます。

ここではそれぞれの詳細は解説しませんが、具体的な設定方法や活用テクニックを検索するなどして、取り組んでみてください。ヒートマップについては、「ヒートマップを使ってWEB担当者が成果を叩き出すための4つのコツ」にて解説しています。

5. まとめ

本記事では「ECにおけるコンテンツマーケティング」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初に、なぜECサイトはコンテンツマーケティングに取り組むべきなのか、3つの理由から解説しました。

② 顧客を熱狂的なファンに変えLTV(顧客生涯価値)が最大化する

③ 押し売りではない価値提供で顧客が自ら買いたくなる

コンテンツマーケティングの進め方を、5つのステップに分けて解説しました。

② KGIとKPIを明確に設定する

③ カスタマージャーニーを軸にしたコンテンツ戦略を実行する

④ 制作したコンテンツを最適なチャネルで配信し拡散する

⑤ 効果測定と分析を繰り返しPDCAサイクルを回す

ECサイトと好相性な4つのコンテンツマーケティング施策を事例とともに解説しました。

② Instagram:ブランドの世界観を伝えるSNS

③ YouTube:商品の魅力を直感的に伝える動画コンテンツ

④ UGC:購買意欲を刺激するユーザー投稿コンテンツ

コンテンツマーケティングでよくある失敗パターンと回避法を解説しました。

② 成果が出るまでの期間と継続的な投資に耐えられない

③ 質の高いコンテンツ制作に必要なリソースを確保できない

④ コンテンツへのアクセスが売上に結び付かない

⑤ コンテンツを作りっぱなしでPDCAが回らない

本記事で紹介した知見と事例を参考に、自社ならではのコンテンツマーケティング戦略を構築し、ECサイトの成長を実現してください。粘り強い取り組みの先には、 顧客との深い絆をベースとした新たなステージのEC経営が待っています。