EC担当者が資料作成の際などに、2018年を振り返る時に「そういえば、2018年はEC業界でどんなことが起きたのだろうか?」と思うことはありませんか?あるいはこれからEC業界を目指す方は、前年度のEC業界のニュースを押さえておきたいと思います。

そこで、当記事では2018年にEC業界で起こった10大ニュースをまとめてみました。このニュースを見れば、業界経験が少ない方でも、業界のおおよそのトレンドや課題を掴むことができますし、打ち合わせや同僚との会話においても、積極的に発言することができるはずです。

なぜなら単なる業界のニュースの紹介ではなく、そのニュースがどのようにECと関係しているのかをしっかり解説しているからです。

本日はインターファクトリーでマーケティングを担当する筆者が、2018年のEC業界のニュースをまとめたので、会議前の準備や資料作成などの参考にしてみてください。

【目次】2018年のEC業界の10大ニュースまとめ

それでは2018年度の10大ニュースを紹介いたします。

①ZOZOTOWNの躍進

②配送・物流業者への負担が社会問題化

③Instagramが「ショッピング機能」を公開

④GoogleコアアップデートによりSEO難易度が高まる

⑤MFI(モバイル・ファースト・インデックス)により、SEOの基準がPCからスマートフォンへ

⑥EUの個人情報規制「GDPR」により、企業の広告に影響必至!

⑦EC事業者なら対応必須の「改正割賦販売法」の施行

⑧増える「後払い」決済サービス

⑨QRコード決済はオンライン決済でも利用可能に!

⑩楽天市場の年間取引額をたった1日で上回る「独身の日」

①ZOZOTOWNの躍進

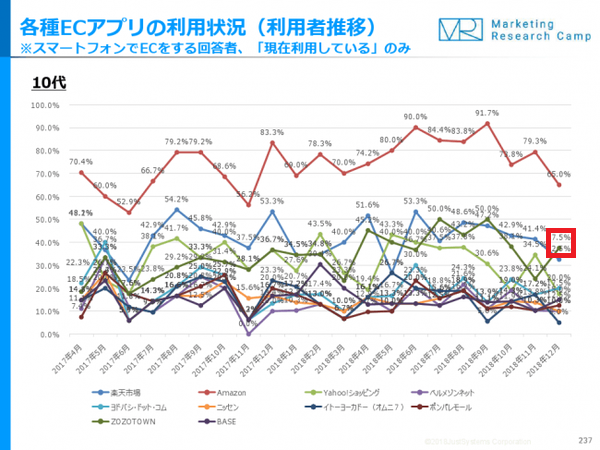

2018年はZOZOTOWNの躍進の年であったと言えます。前澤社長が月に行くなど、メディアに度々取り上げられたことで認知が増えたということもありますが、実際のデータでZOZOTOWNを利用する人は確実に増えていることがわかります。下記の図をご覧ください。

◆10代が使う主要ECアプリの利用状況

少しグラフが小さいので見にくいかもしれませんが、赤い四角のポイントを見ていただくと、2018年12月には楽天アプリの利用率を抜いております。以下は、ECのミカタからの引用文です。

その中でも主要なECアプリで、特に利用している人の割合が増えたのは「ZOZOTOWN」で、14.4%(2017年4月度調査)から22.6%(2018年12月度調査)と、約1.6倍に増加した。10代に限って見ても、「ZOZOTOWN」の利用率は増加傾向にあり、18.5%(2017年4月度調査)から37.5%(2018年12月度調査)と増加となった。

図及び上記文章の引用先:2018年に最も利用率が増加したアプリはZOZOTOWN!【ジャストシステム調べ】

10代に限ったデータではありますが、2018年は確実にZOZOTOWNの利用者数が伸びていることがわかります。では、ZOZOTOWNは2018年にどのような施策や企画を行ったのでしょうか?一部ですが下記に主要なZOZOTOWNの施策を列記しました。

◆2018年度の主要なZOZOTOWN関連ニュース

2018年1月31日 「ZOZOSUIT(ゾゾスーツ)」の発送開始

2018年1月31日 プライベートブランド「ZOZO(ゾゾ)」を発表

2018年2月15日 おまかせ定期便サービスの開始

2018年4月27日 ZOZOSUITの仕様変更

2018年7月3日 プライベートブランド「ZOZO」から21,900円のビジネススーツを発売開始

2018年7月9日 ZOZOTOWN内に「しまむら」が初のオンラインショップとして出店

2018年12月7日 プライベートブランド「ZOZO」から吸湿発熱インナー「ZOZOHEAT(ゾゾヒート)」を販売開始

2018年12月25日 有料会員サービス「ZOZOARIGATOメンバーシップ」を開始、会員は10%割引に

特に、ZOZOSUITは多くのニュースやテレビ番組にとりあげられ、一つのバズワードにもなりましたが、それ以外にも多くの施策や企画を打ち出していることがわかります。

次々と施策を続けるZOZOTOWNですが、下記ニュースによると、2019年3月期第3四半期の決算説明会ではプライベートブランド「ZOZO」が125億円の赤字となる見込で、通期見通しの下方修正を行いました。

また、「ZOZOARIGATOメンバーシップ」の割引によるブランドイメージの低下を避けたいブランドがZOZOTOWNからの撤退を表明するなどとニュースになりました。ZOZO離れや株価下落などのマイナス要素も今年度は話題になっていますが、こういった評価は一時的なものだと筆者は考えます。

なぜなら、ZOZOTOWNの施策はどれもユーザーに対して満足度を高める施策であり、ユーザーは水の流れのように利便性の高いもの、価値の高いものに自然と集まるものです。失敗もあるでしょうが、ユーザーに軸をおいた取り組みを続けるZOZOは今後もさらに高い成長を成し遂げると筆者は考えます。

②配送・物流業者への負担が社会問題化

2018年度も引き続きニュースで取り上げられたのが、Amazonや楽天、ZOZOTOWNなどのECサイト利用者が増えることによる配送業者への負担増加に関するニュースです。

ECサイトで購入する人が増え、利便性が年々高まる反面、配送・物流業者への負担は極めて大きく、人手不足も重なり大きな課題となっております。

この点を解決すべく駅やマンション内への「宅配ボックス」の設置や、荷物のコンビニ受取の推進などが進められていますが、未だ大きな成果を得られていません。こういった取り組みは、配送・物流業者や行政だけに任せるのではなく、EC事業者、そして消費者も一体となって、一人ひとりがこの問題に向かってできることを考えなくてはいけません。

なぜなら、日本は少子高齢化社会に突入しており、労働人口の減る日本においてはECを使って少しでも労働効率を高めていかなくては成り立ちません。配送や物流が足枷になって、ECの利用が進まないのは、今後の日本にとっては大きな損失になるからです。

③Instagramが「ショッピング機能」を公開

2018年6月5日に日本で、Instagramのフィード広告からユーザーがスムーズに商品を購入することができる「ショッピング機能」が公開されました。※アメリカでは2017年3月に導入開始

下記記事に、Instagramの製品マーケティングディレクター スーザン・ローズ氏の記者会見での発言の一部を箇条書きでまとめてみました。

・日本でのInstagramの月間アクティブアカウント数は2,000万人

・上記の2割が毎日Instagramで検索を行う

・日本はグローバルと比べてハッシュタグで検索する人が3倍

・日本のEC市場における売上のうちモバイル経由の割合は35%

・日本における2020年のモバイル経由のEC売上予測は2.35倍(2015年と比較)

・ショッピングにおいてSNSが主なインスピレーション源と答えた人の割合は47%引用先 CNET Japan:Instagram、「ショッピング機能」を日本でも公開–商品写真からそのまま購入

EC事業者にとって共通する課題は集客ですから、Instagramのショッピング機能は、販売チャネルの一つとして大きな可能性があるでしょう。

EC事業者が、Instagramのショッピング機能を使うには、まずFacebookアカウントを作成し、そこから審査を受ける必要があります。ネットショップ担当者フォーラムの下記記事に、導入方法が詳しく解説されているので、導入を検討する方は、必ずご一読ください。

④GoogleコアアップデートによりSEO難易度が高まる

2018年8月1日にGoogleは検索アルゴニズムの大きなアップデートを行いました。その結果、検索結果順位(SEO順位)に多大な影響を及ぼしました。

このアップデートの特徴は、明確な答えのない記事や、不要なコンテンツが過分に含まれている記事などに対して順位を下げるアップデートだったと言われております。

特に、順位の変動が目立ったのは「YMYL(Your Money Your Life)」とよばれる「お金と人生」に影響するカテゴリーです。ECサイトでは特に「健康食品」や「化粧品」ジャンルにおいて大きな影響が出たのです。

健康食品や化粧品のジャンルのGoogleの検索結果においては今まで、有力サイトを持つアフィリエイターが大きな影響力を持っておりましたが、ほとんどのアフィリエイターがライターを使った「文字量」と「大量記事量産」によるブログであり、多くのアフィリエイターが今回のアップデートの該当したため、順位を落としました。

今後、この影響は健康食品や医療系を扱うEC事業者は、検索エンジン以外の広告費を投じるなど広告戦略の変更を余儀なくされます。

⑤MFIにより、SEO評価の基準がPCからスマートフォンへ

MFI(モバイル・ファースト・インデックス)とは、Googleの検索結果(SEO)の評価の対象が、PCからモバイルに移行することです。具体的には、下記のようなEC事業者は気をつけないといけません。

例:PCとは別のスマートフォン用URLのサイトがあり、PCサイト用とはサイト構成が異なる

なぜなら、検索順位を決める対象が今まではPCサイトだったのですが、インターネットにアクセスする人がPCよりもスマートフォンの人が増えたために、Googleは検索順位を決める評価対象をPCからスマートフォンに移行するからです。詳しくは下記のサイトに対策や影響範囲が大変良くまとめられているのでご覧ください。

次のニュースでも解説しますが、GDPRの動きが日本でも広まれば、ディスプレイ広告などの広告費用の使いどころが限られてくることもあり、自社サイトのSEO対策はより重要度が増してくるはずです。EC事業者の方は、スマートフォン用サイトをしっかりSEO対策する必要があります。

⑥EUの個人情報規制「GDPR」により、企業の広告に影響必至!

テレビのニュースでも多くの方が「GDPR(ジーディーピーアール)」に関するEU(欧州連合)のニュースを見かけたと思います。カンタンに説明すると、EUにおいて新たに策定された個人情報保護の枠組み「EC一般データ保護規則」の略で(GDPR:General Data Protection Regulation)が正式名称となります。

ここでは要点のみ解説しますが、世界中の事業者は自社のサイトを通じてユーザーに許諾を取ることなく個人情報を収集し、その蓄積したデータをもとにユーザー一人ひとりに合わせた広告を見せるなど、個人情報を使ったマーケティング手法で効率的にWEBからの商品やサービスを購入させる手法を行っておりました。

しかし、EUでのGDPR策定後は、個人情報の収集を利用者に明確に開示して、ユーザーの同意をとらなければ個人情報を保持してはいけないという規則になりました。下記のサイトでは、より詳しくGDPRが解説されているので、一読してみてください。

参考記事:GDPRの理解で押さえるべきポイント

日本企業も越境ECでEU向けのサイトを持っている事業者は、この規則の対象となるため無視はできません。

また個人情報保護の厳格化は世界的な動きでもあり、日本でも似たような法案が策定される可能性があります。そうなると、ECやWEBサイトでマーケティングを行う「リマーケティング」などのディスプレイ広告は、ユーザーへの許諾を必要とするために展開しにくくなり、その効果を限定的にしてしまいます。

EC事業者の共通する悩みは”集客”にあります。その中でも有力な広告手法の効果が限定的になると、EC事業者の広告戦略に大きな影響を与えることになるでしょう。

⑦EC事業者なら対応必須の「改正割賦販売法」の施行

クレジットカード情報漏えいの事故とクレジットカード不正使用被害が後を絶たないことから、法改正が行われ、クレジットカードを取り扱う加盟店において、カード番号等の情報を適正な管理やセキュリティ対策を打ち出すことが義務化されました。

それが2018年6月1日に施工された「改正割賦販売法」であり、クレジットカードを扱う全てのEC事業者が対象となります。ここでは要点のみの解説になりますが、クレジットカードを扱うEC事業者は下記のいずれかを対策をしなくてはなりません。

・ECでのクレジットカード決済において、クレジットカード情報の非保持化する

・ECシステムをPCIDSSに準拠する

しかし、2018年6月を過ぎた現在でも、上記に対応できていない事業者は多く、今後は対応できなければ、法律違反として処罰されることになりますので、早急に対応することが求められます。

また、

改正割賦販売法の施行については、関連法令が未整備ということもあり、今後も問題が発生する可能性があるでしょう。

⑧増える「後払い」決済サービス

ZOZOTOWNの「ツケ払い」によって有名になった後払いですが、2018年には多くのサービスに「後払い」決済サービスが採用されました。

◆後払いが採用になったサービスに関するニュース

EC事業者側にとって、後払い導入の最大メリットは運営の負担が軽くなることです。後払いの場合、商品がECサイトで売れると、事業者はすぐに発送手続きに移ることができますし、請求書を商品に同梱すれば、より運営がスムーズです。

また、後払いサービスは保証付きのためユーザーの未払いリスクは決済代行会社が取るため、事業者には未払いのリスクがありません。

消費者にとっても、ネットで買った商品を手元で確認してからお金を支払うことができるメリットがあります。EC事業者、消費者の双方にメリットのある「後払い決済サービス」は今後はさらに普及が広まると筆者は考えます。

⑨QRコード決済はオンライン決済でも利用可能に!

2018年12月4日に始まったスマホ決済の「PayPay」が行った購入金額の20%が還元される「100億円あげちゃう」キャンペーンは、たった10日間で100億円を使い果たしキャンペーンが終了するほどの社会現象となり、テレビや新聞など多くのメディアに取り上げられました。

20%キャッシュバックの対象となった加盟店の「ビックカメラ」には、キャッシュバックの恩恵を最大限に受けるために多くの人が高額家電を買い求めるなどしたために、たった10日間で100億円に達してしまったのです。

この動きですが、EC事業者も無視はできません。PayPayは実店舗向けのQRコード決済ですが、今後「Yahoo!ショッピング」「ヤフオク」「LOHACO」などのYahoo系のショッピングモールにも導入が決定しております。また同じくスマホ決済の「LINE Pay」はユーザーがチャージした金額の範囲内でオンライン決済することが可能です。

EC事業者はQRコード決済の普及の様子をみながら、自社のECサイトへ新しい決済手段として追加する必要に迫られるかもしれませんが、QRコード決済だけをとっても「PayPay」「LINE Pay」「楽天ペイ」「Origami Pay」など、多くの競合がしのぎを削っており、そこに従来のクレジットカード決済や、キャリア決済などを考えると、しばらくはオンラインの決済手段が乱立する状況は避けられないでしょう。

そのため、EC事業者は自社のターゲットユーザーにとって利便性の高い決済手段を優先的に導入しつつ、社内負担を抑えながら決済手段を広げていかねばなりません。

⑩楽天市場の年間取引額をたった1日で上回る「独身の日」

中国では毎年”1”が並ぶ、11月11日は「独身の日(シングルデー)」とされており、この日に合わせて大規模なセールスが行われます。2018年11月11日においては、Alibabaの天猫(Tmall)が、たった一日の取引で308億ドル(日本円で3兆5110億円)を突破しました。

この数字は、日本の楽天市場の年間取引額が3.4兆円(2017年度実績)ですので、たった1日で楽天市場の年間取引額を超す大きなものです。

日本企業も独身の日のセールスに積極的に参加をしています。下記記事によると、1日の取引で1億元(日本円で17億円)を達成した店舗は167店舗あり、そのうちユニクロ、資生堂、パナソニックなど6社の日本企業がランクインしております。

参考記事:【2018年「独身の日」まとめ】35秒で約17億円を売ったユニクロなど、天猫(Tmall)で売れた日本商品はこれ!

中国においては日本製品には高い信頼性があります。下記の図は日本貿易機構(ジェトロ)による中国の消費者の意識調査の結果ですが、日本製が中国において高く評価されていることがわかります。

◆中国の消費者の日本製品等意識調査

上記表の引用先:日本に安全・安心のイメージ、行きたい国で2年連続1位に(中国)

このようなデータからも中国市場において日本製品は大きなチャンスがあることがわかりますし、独身の日には莫大なチャンスが日本企業にもあります。中国市場で成長を考えるEC事業者には、独身の日の対策は欠かすことはできないのです。

2018年度のECニュースのまとめ

以上、2018年度の10大ニュースをまとめてみました。紹介したニュースを読んで、今は直接的な影響がなかったと感じても、あなたがEC事業者なら、今後は自社に関係するニュースだったはずです。特にGoogleの動向やGDPRの動きは、中長期的にEC事業者の広告戦略に大きな影響を及ぼすニュースでしょう。

また、EC関係者なら、これらのニュースを知っているだけではなく、そのニュースから

「自分はどう思うか?」

「自社としてどうあるべきか?」

「業界としてどうあるべきか?」

ということを考える習慣を身につけましょう。なぜなら、ニュースだけなら誰でも知っているものですが、そこから自分なりの考えを展開できる人材は多くはありません。そういう人材になるためには、考える習慣が大切なのです。自分の考えがはっきりしない時は、尊敬する先輩や上司に考えを聞いてみるのも有りですよ!

筆者は今でも人の意見を聞いて、自分の考えに取り入れております。