受注業務でもECへの移行が進められていますが、FAX注文は一定数の需要がある受注チャネルです。総務省の「令和6年通信利用動向調査の結果」では、スマートフォン等の普及によりデジタルでの情報交換が一般化してきた現在、従来の通信機器であるFAXを保有している世帯の割合は24.5%と報告されています。

出典:総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」(2025年5月30日発表)

現在もFAXが利用されているのは、次のような理由からだと考えられます。

◆FAXが利用されている理由

・送った内容が紙で残るので安心感があるから

・通信トラブルが少なく確実に送受信できるから

・送信相手がFAXを利用しているから

ビジネスでも、同じ理由からFAXによる通信は一定の需要があります。

この記事では、インターファクトリーでWebマーケティングを担当している筆者が、実際にFAX注文を行った結果とEC注文との比較をレポートするとともに、FAX注文が求められるシーンと運用のポイントを紹介します。

2024年のFAX保有率は24.5%

下図は総務省の「令和6年通信利用動向調査の結果」で報告されている、世帯の情報通信機器の保有状況の推移です。

◆情報通信機器の保有状況(世帯)の推移

-1024x661.png)

出典:総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」(2025年5月30日発表) ※一部筆者加工

2024年の世帯のFAX保有率は24.5%(図の赤枠と矢印で示した数値)です。スマートフォンやタブレットの普及に伴い、従来の情報通信機器であるFAXの保有率も減少していますが、4世帯に1世帯が現在もFAXを保有しており、家庭内の通信手段として存在していることが示されています。

次に、世代別に見た保有状況は以下のとおりです。

◆世帯主の年齢階層別のFAX保有状況(2024年)

・30代:4.0%

・40代:13.1%

・50代:29.2%

・60〜64歳:34.5%

・65〜69歳:34.2%

・70〜74歳:41.2%

・75〜79歳:38.0%

・80歳以上:34.9%

高齢層の保有率が高く、30代は5%を下回っており、20代は1%にも満たないという結果になっており、電話と同じように、番号を入力して紙の情報を送信できるFAXは、高齢者層にとっては操作に慣れた安心な情報通信手段の1つであることがうかがえます。

FAXが利用されている理由

現在もFAXが利用されているのは、以下のような理由からだと考えられます。

◆現在もFAXが利用されている主な理由

・送った内容が紙で残るので安心感があるから

・通信トラブルが少なく確実に送受信できるから

・送信相手がFAXを利用しているから

高齢層や中小規模企業では、FAXは「最も確実な通信手段」として重宝されている場合も多く、経験に基づく「安心」を重視する人々から根強い支持を集めているのではないかと推察できます。

FAX注文の体験レポート

FAX注文のメリット/デメリットを知るために、実際にECサイトも開設している老舗通販のFAX注文で商品を購入してみることにしました。

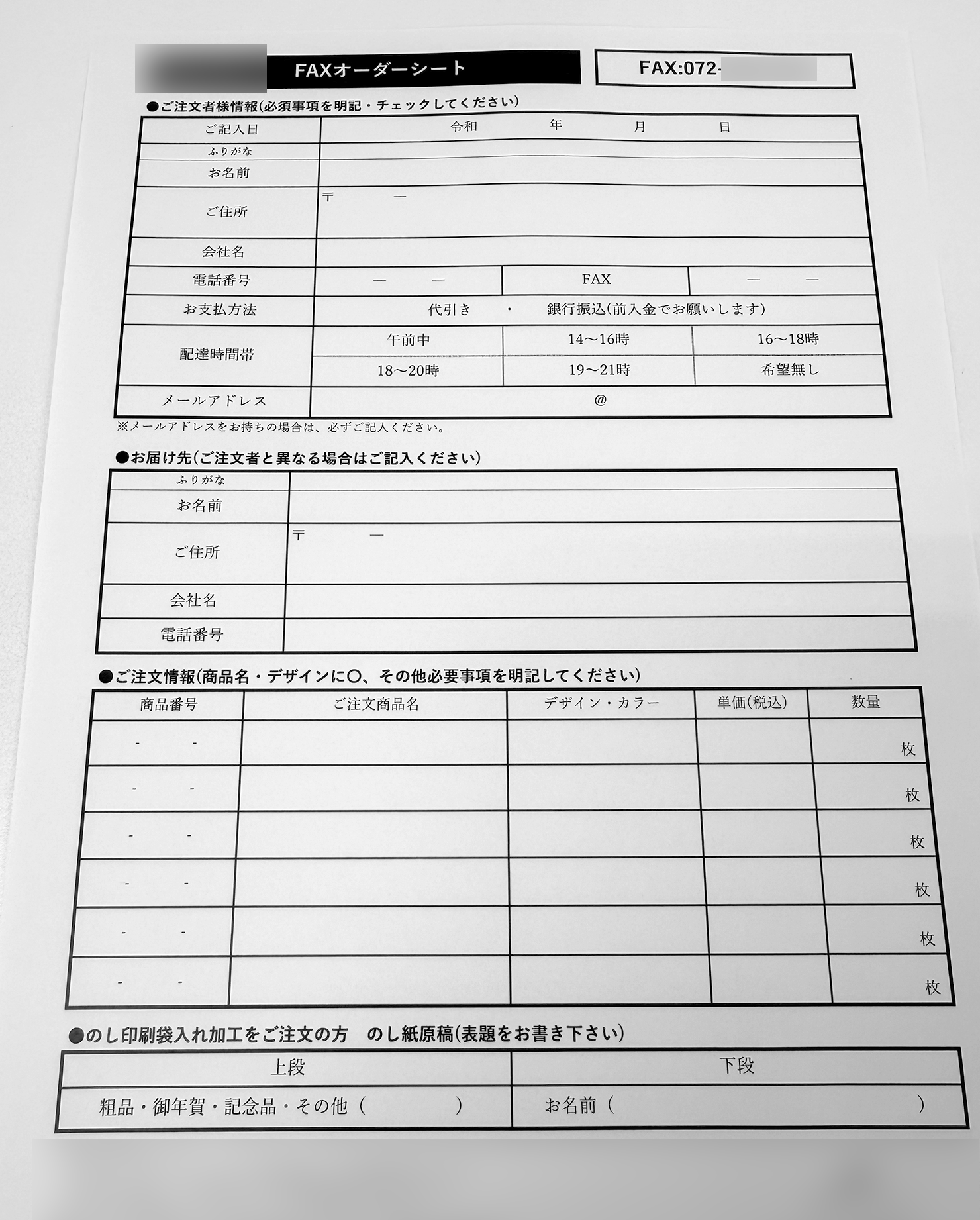

① FAX注文票を用意する

今回はECサイトで「FAXオーダーシート」のPDFファイルをダウンロードし、プリントアウトして使用します。

◆FAX注文票

今回のようにWebサイトでダウンロードした帳票を使用する場合、自宅にプリンターがなかったらコンビニ等でプリントアウトしておく必要があります。

② 注文票に必要事項を記入する

注文票に必要事項を記入していきます。

◆今回記入した項目

次に、FAX注文へ必要事項を記入していきます。記入項目は下記です。

・名前/ふりがな

・住所

・電話番号

・メールアドレス

・支払い方法

・配達時間帯

・商品番号

・商品名

・カラー

・単価(税込)

・数量

今回は、注文書を記入し終えるまでに5分程度かかりました。商品情報はECサイトの商品ページを見ながら記入したのですが、購入したい商品の名称が長く、手書きで転記する作業に時間がかかり、とても面倒に感じました。商品番号も記入するので、商品名はある程度端折って記入しても注文できると思いますが、その場合でも、複数個の商品を購入する場合には、かなり時間がかかりそうです。

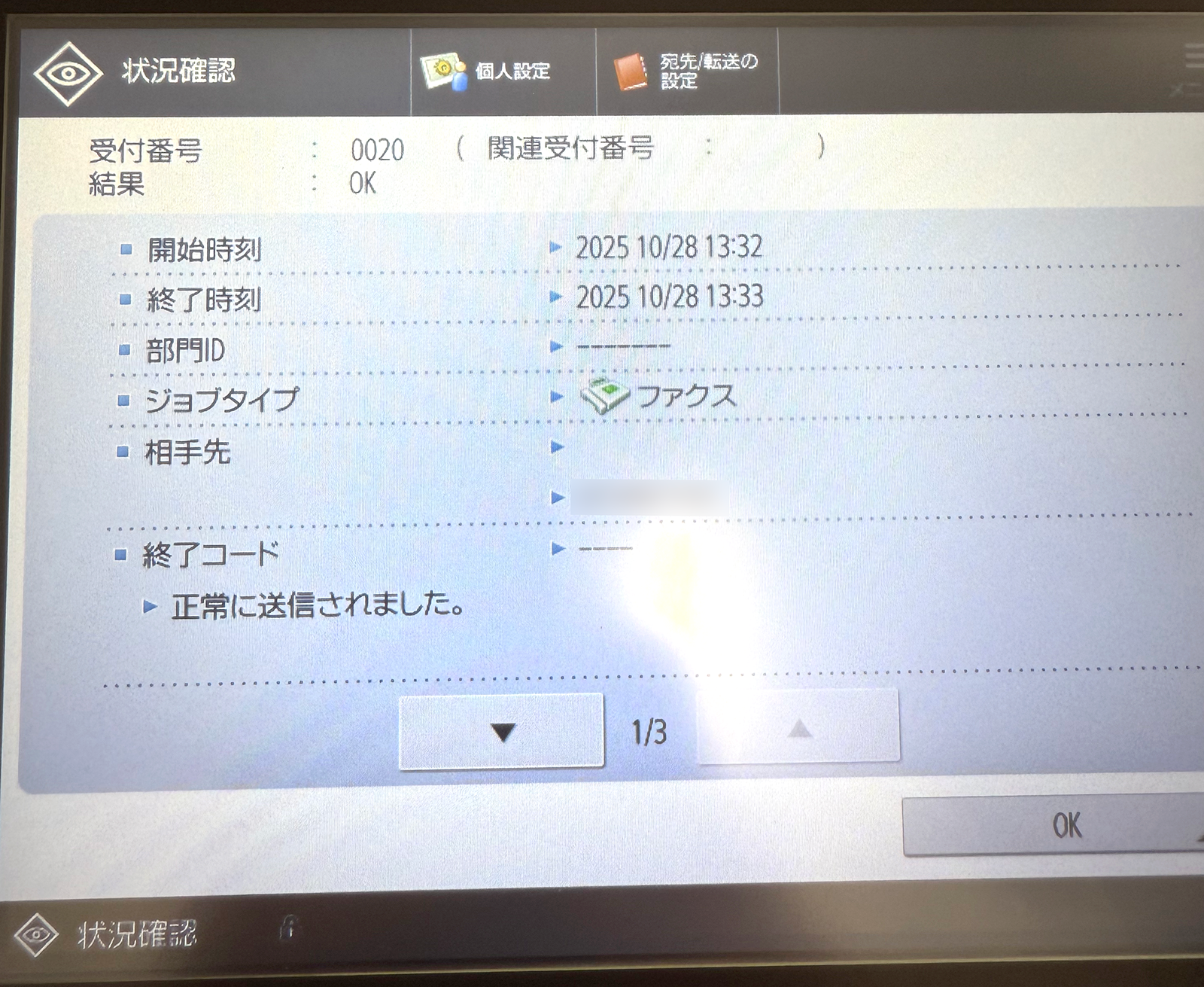

③ 注文書をFAXで送信する

作成した注文票をFAXにセットし、FAX番号を入力して送信ボタンを押します。FAXで「正常に送信されました」というメッセージが表示されたことを確認できたらFAX注文は完了です。今回は1分程度で送信が完了しました。

◆FAXの送信履歴画面

送信自体は簡単な操作で行えますが、FAX番号を間違えないように入力することへの緊張感がありました。日頃からFAXを使っている場合には気にならないかもしれませんね。デジタル操作に慣れている筆者も、「不慣れな操作への不安感」を再体験することができました。

自宅のプリンターやFAXを利用する際には意識することがないかもしれませんが、FAX注文の場合、注文票のプリント代やFAX送信代といったコストが発生します。例えばコンビニでは、白黒A4印刷(1枚)10~20円/FAX国内送信(1枚)50円程度が一般的な料金です。

注文の受付通知と振込先の案内が届くまでに時間がかかる

FAXで注文票を送信してからおよそ50分後に、注文票に記載したメールアドレスに注文の受付通知が届きました。そこからさらに1時間50分後に、振込先の案内メールが届きました。今回は「銀行振込」を選択したのですが、注文後、支払いが可能になるまでに2時間40分かかりました。

FAX注文の場合、受信したFAX注文を受発注システムに登録して内容をチェックする必要があるので、注文受付が完了するまでに時間がかかります。

今回利用した通販サービスのECサイトで、FAX受注と全く同じ注文を行った場合、初回の会員登録から始めても5分程度、2回目以降は数分で、注文が完了します。注文画面で注文を完了するとすぐに注文受付メールが送信され、キャッシュレス決済を選択した場合には注文時に支払い手続きも完了できるため、商品を購入するまでの次回は、EC注文のほうが圧倒的に短くなります。

◆FAX注文とEC注文の比較

| FAX注文 | ECサイト注文 (会員登録が済んでいる状態) |

|

| 事前準備 | 注文票の用意 | なし |

| 必要事項の記入/入力時間 | 約5分(手書き) | 約1分 |

| 注文時間 | 約1分(FAX送信) | 数秒(注文ボタンの押下) |

| 注文受付メールの受信までの時間 | 注文完了から約50分後 | 注文完了直後 |

| 支払い関連の所要時間 | 振込先を取得するまでに約2時間40分 | 1分以内で完了 (キャッシュレス決済の場合) |

| コスト | 印刷費用/FAX送信費用 (コンビニの例:約60~70円程度) |

なし (インターネット通信費用は除く) |

出典:筆者が通販サービスのFAX注文とEC注文を実際に行った際の情報を基に作成

EC注文と比較すると、FAX注文は支払い手続きまでにずいぶん時間がかかります。PCやスマートフォンでの操作に慣れさえすれば、いつでもどこでも簡単に買い物できるEC注文のほうが利便性は高いでしょう。

ただ、今回、筆者は久々にFAXを使用してみて、相手に確実に届いたことを確認できることによる安心感を改めて実感しました。

FAX注文が必要とされる6つのケース

どんなにデジタル化が進んでも、業態の特性や取引先の担当者や顧客の年齢層によってFAX注文が必要とされるケースは少なくありません。

ここでは、FAX注文が必要とされる6つのケースを紹介します。もし自社の事業に当てはまる場合には、FAX注文の導入あるいは継続を検討しましょう。

ケース① 顧客に高齢層が多い業種やエリアでの事業

地方の小売店や食品通販など高齢層顧客が多い企業ではFAX注文を行っています。スマートフォンやPCを使い慣れていない人にとって、FAXは自分で完結できる安心な購入手段です。特に、紙のカタログを見ながら商品番号を記入して送るという手順は、高齢者にはなじみのある行動なので、それほどストレスを感じずに行っている場合も多いでしょう。

ケース② IT成熟度が低い、またはデジタル化による費用対効果が低い企業や事業

中小規模の事業者や個人商店などでは、予算やリソースの問題でデジタル化が進まないケースもあります。FAXさえあれば既存業務を変更せずに、すぐに運用できるFAX注文は、「低負担で手軽に始められる受注チャネル」として残り続ける可能性があります。

ケース③ 紙による証跡や文書の保管を重視する文化が根強い企業

医療・行政・金融などの分野では書面のやり取りが重視されている場合があるため、紙が控えとして残るFAX注文は、エビデンスとして扱いやすく監査対応にも向いています。セキュリティ上の理由でメール添付が避けられる現場などでも、FAXは便利な手段として使用されています。

ケース④ 一時的に受注チャネルを開設したい場合(期間限定のイベントや催事など)

短期間のキャンペーンや地方のイベント販売などECサイトを構築するほどではない規模の受注チャネルを開設したい場合、FAX注文は手軽で即効性のある受注手段です。FAXを用意して紙のチラシやカタログにFAX番号を記載すればよいので、コストをかけずに短期間で販売機会を確保できます。イベントや展示会などの一時的な受注チャネルとしては重宝するでしょう。

ケース⑤ 取引先がFAX注文しか対応していない場合

BtoB取引では、取引先企業がFAX以外の注文方法に対応していない場合には、FAX注文が取引を継続するための必須条件となります。取引先企業の事情を考慮したうえで、完全なデジタル化が完了するまでの「つなぎ」としてFAX注文を残しているというケースは多いです。

ケース⑥ 非常時にバックアップチャネルとして使用する場合

2025年10月にアサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受けて全国の製造・出荷・受発注システムが停止しました。オンライン注文ができないため、一部の取引についてはFAX注文での対応を開始したことも報じられています。デジタル化が加速する中で、FAXが再び救世主として活躍しています。

オンライン受発注やクラウドシステムは効率的ですが、ネットワークやシステムへのサイバー攻撃を受けたり障害が発生したりすると、すべての業務が停止してしまうというリスクがあるため、今回の事件によって、FAXがオンラインサービスが使用できない状況で事業を継続するための有効な代替手段であることが改めて示されました。

FAX注文の導入における4つのポイント

FAX注文は特別なシステムを構築することなく手軽に開設できる販売チャネルです。ここでは、FAX注文の導入する際に押さえておくべきポイントを4つ紹介します。

ポイント① 必要な機材と体制

FAX注文を導入する場合、機材と受注体制を整備する必要があります。

FAXにはいくつかのタイプがあり、最も身近なのが家庭用やSOHO向けのコンパクトな複合機タイプでしょう。複数部門で受注情報を共有したり同時送信を行ったりする場合には、大型の業務用機器が必要になります。

FAX用紙には感熱紙タイプと普通紙タイプがあり、感熱紙タイプはランニングコストが抑えられますが保存性が低いため、保管を重視する場合には普通紙タイプを選択すべきでしょう。

FAX通信では一般的に固定電話回線(アナログ回線)を使用しますが、インターネット回線経由で送受信できるクラウドFAX(インターネットFAX)もあります。

◆国内の代表的なクラウドFAXサービス

機器の準備と並行して受注体制を整えることも重要です。FAXでは紙ベースのやり取りとなるため、注文内容を確認・記録・処理する担当者が必要になります。また、営業時間外に届いた注文の対応ルールや、誤送信/読み取りミスを防ぐためのチェックフローを策定して、スムーズに運用を開始できるようにしましょう。

ポイント② 初期費用とランニングコストの目安

FAX受注を導入することで発生するコストを把握しておきましょう。

◆初期費用の目安(筆者の経験による)

・小型複合機(プリンター兼用):2〜5万円程度

・業務用複合機:10万円〜

・FAX番号の取得と設置費:通信会社によって数千円程度

・クラウドFAXの場合:機器不要、初期登録費は0〜数千円

初期投資は小規模店舗であれば最小限に抑えられ、既存のプリンターを流用できるケースもあります。業務用複合機は高額ですが、一般的にはリース契約を提供していることが多いため、初期費用を抑えて導入することも可能です。

◆ランニングコストの目安(筆者の経験による)

・FAX用紙、トナーなどの消耗品:月500〜2,000円程度

・メンテナンス費:定期点検・修理などで年数千円〜

・クラウドFAXサービス利用料:月500〜2,000円前後(送受信枚数による)

クラウドFAXを利用すると在宅運用や複数拠点管理にも対応しやすくなりますが、紙ベースの運用が必要な場合は印刷コストが毎回発生するため、利用頻度と運用に合わせて利用する機種を選定しましょう。

ポイント③ 主な決済方法

FAX注文ではキャッシュレス決済は利用できないため決済方法も限られます。

最も一般的な決済方法として、以下の3つがあります。

◆FAX注文での基本の決済方法

・代金引換

・ゆうちょ振替

上記はFAX注文の導入時に最初に検討すべき基本の決済方法です。

さらに利便性を高めたい場合には、以下の方法を追加導入することも可能です。

◆FAX注文の利便性を高めるために追加できる決済方法

・コンビニ払い:請求書を商品に同梱または別送し、顧客が全国のコンビニで支払う方法

・クレジットカード決済(メール決済URL方式):FAX注文の受け付け時にメールで決済専用URLを送付し、顧客がオンラインで支払う方法

上の2つの決済方法はいずれも決済代行サービスの利用手数料が必要になるため、導入前に費用対効果とコスト負担率などを計算して判断するようにしましょう。

またEC注文と比べてFAX注文では、注文から発送までのリードタイムが長くなるため、顧客を待たせる時間をできる限り最小限にするための工夫も必要になります。

ポイント④ 顧客への告知方法

FAX注文を導入したら、速やかにFAX番号を告知しましょう。店頭のPOPやチラシやパンフレット、商品カタログ、ECサイト、あるいはSNSなどには必ずFAX番号を明記しましょう。また。ECサイトを運営している場合には、「FAX注文はこちら」といった案内ページを設けて注文票をダウンロードできるようにしておくと便利です。また、初回注文限定キャンペーンを実施したり、FAX注文票を配ったりするのも効果的です。

注文票には以下の項目を必ず設定しましょう。

◆FAX注文票の必須項目

② 商品番号・商品名・数量・単価

③ 合計金額・支払方法

④ 希望納期・備考欄

⑤ 送信先FAX番号

記入欄を大きくし、なるべくチェックボックスなどで選択できるようにすることで、記入時の負担を下げ、視認性を高めることができます。

商品名が長いと記入に時間がかかるため、ECサイトやカタログの商品ページにFAX注文用の短縮名称などを併記するなどの工夫も取り入れると良いでしょう。

最後に、FAX注文を利用した顧客からの送信確認をスムーズに行うため、受信後の自動返信(電話・メール・FAX返信)をルール化しておくと、信頼性が高まります。顧客が「確かに届いた」と安心できる仕組みを整えることで、リピート注文につながりやすくなります。

ECサイトを使ったデジタル化で得られる効果は?

FAX注文は、さまざまな事業で重要な販売チャネルとしての役割を果たしてきました。導入の手軽さと手や目で確認できる安心感は魅力的ですが、紙の情報のままでは、効率的な業務とデータの利活用の実現は困難です。また、受発注業務を手作業で行っている限り、今以上の作業時間の短縮やミスの削減は不可能です。

ECサイトを使って受注業務をデジタル化することで、在庫情報なども自動連携できるようになるため、業務を効率化できます。

ECサイトを使ったデジタル化により、以下のようなメリットが得られます。

◆ECサイトを使ったデジタル化によるメリット

・顧客情報や履歴情報を分析データとして利用できる

・スマートフォンや多言語化に対応することで販路を拡大できる

・顧客にさまざまなアプローチが可能になり顧客体験を高められる

まとめ

FAX注文は、デジタル化が進む現代においても一定の役割を保ち続けています。特に高齢層顧客が多く、アナログ運用が残る企業では、紙への手書きのほうが安心で確実な場合もありますし、システム障害などの緊急時の代替手段としての役割など、アナログならではの利点もあります。

とはいえ、日常的な取引ではFAX注文はどうしても手間だしタイムラグが大きいため、より効率的かつ柔軟な受注システムとしてECサイトへの移行をぜひご検討ください。業務の効率化と顧客満足度の両立を実現するためにECサイトがおすすめです。

ECサイトの構築/リニューアルをご検討されている方には、柔軟なカスタマイズと高い拡張性を備えたECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」をおすすめします。FAX注文からの移行もスムーズに行えます。

サービスの詳細は下記の公式サイトをご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。