「ファミ通ゲーム白書2025」によると、2024年の国内ゲームコンテンツ市場規模は前年比3.4%増の2兆3,961億円となりました。主な成長要因として、物価上昇によるゲーム機本体や周辺機器、またサブスクリプションサービスやアイテム課金など、市場全体の値上げが影響したとみられています。

参考:株式会社角川アスキー総合研究所 プレスリリース「ゲーム業界のデータ年鑑「ファミ通ゲーム白書 2025」発刊! 創刊20周年特集は過去20年間の国内ソフト売上ランキング」(2025年8月6日発表)

一方で、経済産業省の調査報告では、同年のオンラインゲームのEC市場規模は前年比0.58%減の1兆2,553億円と推計されています。市場規模は、2020年にコロナ禍の「巣ごもり需要」の影響を受けて拡大したものの、2022年以降は実際に外出して活動・体験したいという「リアル回帰」の動きが加速したことで縮小傾向となっています。

参考:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)

ゲームの販売種別として「ダウンロード販売」「パッケージ販売」があり、ダウンロード販売には「自社サイト(自社プラットフォーム)で販売する」「ゲーム販売専用プラットフォームで販売する」という2つの方法があります。

現在、ゲーム販売は、「Apple Store」「Google Play」「Steam」「DMM GAMES」といった、ゲーム販売専用プラットフォームで販売する方法が主流となっています。

ゲーム販売プラットフォームは売上に応じて手数料を支払う必要があります。手数料率を30%に設定しているプラットフォームもあって、やや高いと感じるかもしれません。しかし、自社で決済やDRM(Digital Rights Management、デジタル著作権管理)などを備えたECシステムを構築・運用するコストを考えると、それらを回避でき、またプラットフォーム自体の高い知名度・集客力を利用できるため、ゲーム制作企業にとってメリットの大きい販売方法であることが分かります。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、ゲーム業界のECについて解説します。

2015~2024年の国内ゲームコンテンツの市場規模推移

まずは、「ファミ通ゲーム白書2025」による国内ゲームコンテンツ市場規模の推移を確認してみましょう。

◆2015~2023年の国内ゲームコンテンツ市場規模の推移

引用(グラフ):株式会社角川アスキー総合研究所 プレスリリース「ゲーム業界のデータ年鑑「ファミ通ゲーム白書 2025」発刊! 創刊20周年特集は過去20年間の国内ソフト売上ランキング」(2025年8月6日発表)

2010年以降、スマートフォンの普及とともにオンラインプラットフォームゲームの市場規模も拡大が続き、現在は国内のゲーム市場をけん引する存在となっています。ゲーム市場全体が成長を続け、コロナ禍の2020年にさらに伸長率を伸ばしています。

少子高齢化、スマホゲームの台頭と普及などがネガティブ要素となりやすい家庭用(ソフト/ハード)ゲームですが、子どもから大人までの幅広い層で高い需要のある「PlayStation」や長期にわたり売れ行きが好調な「Nintendo Switch」などによって、一定の規模を維持しています。

オンラインゲームのEC化率は3年連続の前年比割れ

次に、経済産業省の統計データを見てみましょう。

◆デジタル系分野のBtoC-EC市場規模

.png)

引用(図表):経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)

コロナ禍の巣ごもり需要で急成長した「オンラインゲーム(表④)」のEC市場規模は、コロナ禍が収束したことでリアル回帰の傾向が高まった結果、2024年も対前年比0.58%減となり、3年連続で前年比割れとなりました。

ゲーム業界物販のEC市場規模に関する公開情報がないので、あくまで推測になりますが、日本はゲームソフトを販売している家電量販店や小売店が、気軽に足を運べる場所にたくさん存在しているため、コロナ禍以降はゲームを店頭で購入できるようになった分、ECの利用率が下がっている可能性も考えられます。

ゲーム販売チャネルの主流はゲーム販売プラットフォーム

自社サイトでダウンロード販売を行っているゲーム制作企業は少なく、ほとんどが外部のゲーム販売プラットフォームを利用して販売しています。

ひと口にゲームといってもさまざまな種類がありますので、本記事では大きく以下の4つに分類しています。

◆ゲームの4つの分類

② PCゲーム(Windows)

③ コンソールゲーム(PlayStation、Nintendo Switch、Xbox等)

④ ブラウザゲーム(DMM GAMES、Yostar OFFICIAL SHOP等)

それでは、4つの分類ごとに、ゲームの販売方法を見ていきましょう。

① モバイルゲーム(iOS、Andoroid)

スマホゲームは、動作環境としてiOSとAndroidを対象として開発し、開発したゲームは各プラットフォームのアプリストアで販売・提供配布します。

◆iOS、Androidの手数料

| プラットフォーム | 標準手数料 | 小規模事業者の手数料 |

|---|---|---|

| iOS(Apple Store) | 30% | 15%(年間100万ドル未満) |

| Android(Google Play) | 30% | 15%(年間100万ドル未満) |

出典(データ):Appleニュースリリース「Apple、App Store Small Business Programを発表」(2020年11月18日掲載)、サービス手数料│Play Console ヘルプ

アプリストアでゲームを販売する場合は手数料を支払わなければなりません。また、アプリストアでゲーム販売を行うための厳格な審査を通過する必要があり、販売までの労力がかかる点もデメリットとなります。しかし、アプリストアが擁するユーザーにアプローチできるので、ゲームの認知度を高めやすく、また、ゲームを購入してもらいやすくなる点は最大のメリットと言えるでしょう。

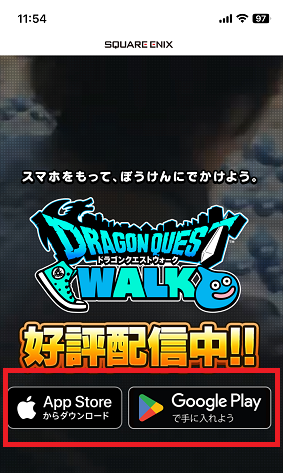

ゲーム販売プラットフォームでダウンロード販売している商品について、自社サイトでプロモーションを展開する場合には、ゲームの公式サイトや公式ページを用意してApple StoreやGoogle Playへのリンクボタンを設置する方法(下図の赤枠内)を用います。

◆アプリストアへのリンクボタンを配置する(例:ドラゴンクエストウォーク公式サイト)

引用(画像):スクウェア・エニックス「ドラクエウォーク公式サイト」

モバイルゲームの場合は特に、知人や友人に聞いたり、SNSの口コミを見たりして、アプリストアに直接アクセスするというユーザーも多いと思いますので、公式サイトのアクセス数はあまり増えない可能性もあります。

② PCゲーム(Windows)

筆者も昔は「PC-98」と呼ばれるNECのパソコンで「SORCERIAN(ソーサリアン)」や「信長の野望」などのフロッピーディスクのPCゲームで遊んでいました。現在はオンラインゲームが主流となっているため、PCゲームもゲーム販売プラットフォームで販売されています。

下表は、有名なゲーム販売プラットフォームを一覧にまとめたもので、プラットフォームごとに手数料が異なっています。

◆PCゲームのプラットフォーム一覧(例)

| プラットフォーム | 運営会社 | 手数料率 | 主な特徴 | 代表的なゲーム |

|---|---|---|---|---|

| Steam | Valve | 30%(売上額に応じて変動) | 世界最大のPCゲームプラットフォーム、セールが頻繁 | ・Dota 2 ・Counter-Strike 2 ・Elden Ring |

| Epic Games Store | Epic Games | 12%(年間売上100万ドル以下で無料) | 手数料が低い、独占タイトルが多い | ・Fortnite ・Alan Wake 2 ・Dead Island 2 |

| GOG.com | CD Projekt | 30%(手数料フリーとなるオプションもある) | DRMフリーゲームが特徴、旧作ゲームが豊富 | ・The Witcherシリーズ ・Cyberpunk 2077 |

| Microsoft Store | Microsoft | 12%(ゲーム以外のアプリは15%) | Windows PCとXboxのクロスプレイ対応 | ・Haloシリーズ ・Minecraft ・Forza Horizonシリーズ |

繰り返しとなりますが、このようなゲーム販売プラットフォームを利用することで、集客から決済までをプラットフォームに任せることができることは最大のメリットです。

有名なゲームの場合には、ダウンロード販売だけでなく、パッケージ販売も行っています。例えば「信長の野望」のような人気ゲームであれば、ゲーム販売プラットフォームを利用しなくても、自社サイトに集客して、ゲームを販売することができます。

◆自社サイトでのゲーム販売例(「信長の野望・新生」販売ページ)

引用(画像):コーエーテクモゲームス公式サイト│「信長の野望・新生」の販売ページ

③ コンソールゲーム(PlayStation、Nintendo、Xbox等)

コンソールゲームは、PlayStationやNintendo Switch、Xboxなどゲーム専用のハードウェアでプレイするゲームです。パッケージ版は店頭やECショップで、ダウンロード版はPlayStation Store、Nintendo eShop、Xbox Storeなどのゲーム販売プラットフォームで販売します。

◆コンソールゲームのプラットフォーム一覧(例)

| プラットフォーム | 運営会社 | 対応ゲーム機 |

|---|---|---|

| PlayStation Store | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | ・PlayStation 5 ・PlayStation 4 |

| ニンテンドーeショップ | 任天堂株式会社 | Nintendo Switch |

| Microsoft Store | Microsoft | ・Xbox Series X/S ・Xbox One X/S |

自宅でいつでも購入できる点がダウンロード版の最大の魅力です。筆者は小学生時代に、「ドラゴンクエストIII」を発売日に購入するために、父親と朝5時から店舗前に並んだことがあります。今はダウンロード販売があるので、自宅で発売当日に購入できます。実に便利な時代になりましたね。

パッケージ版とは違い、ダウンロード版は「モノ」がなくデータのみなので、不要になっても中古販売などを行うことができません。また、データ容量が大きいためハードウェアのストレージ容量を意識しておく必要があります。

PCゲームと同様に、ダウンロード販売は自社サイトではなくゲーム販売プラットフォームで行われます。またコンソールゲームの場合は、パッケージ販売もゲーム販売プラットフォームで行われます。

④ ブラウザゲーム(DMM GAMES、Yostar OFFICIAL SHOP等)

ブラウザゲームは、ブラウザ上でプレイできるゲームで、インストール不要という利便性が特徴です。「艦隊これくしょん-艦これ-」「刀剣乱舞ONLINE」「Agar.io」など有名なゲームが多数あり、比較的古いPCでも動作するゲームもあるのでPC環境を気にせずにプレイできる点も魅力の一つです。

ブラウザゲームは広告やアイテム課金が主流ですが、近年はクラウドゲームとの連携も進んでいて、国内ブラウザゲーム市場では、「DMM GAMES」「Yostar OFFICIAL SHOP」「Yahoo!モバゲー」などのプラットフォームがシェアを拡大しています。

PCゲームにおけるSteam、コンソールゲームにおけるPlayStation Storeのように、ブラウザゲームもまた特定のプラットフォームを介した流通が一般的です。プラットフォームの機能を使用して会員情報、課金、広告収益を管理できるなど利便性が高いため、多くのゲームがプラットフォームで提供されています。

自社ECサイトでのダウンロード販売

もちろん、プラットフォームを利用するのではなく、自社サイトでダウンロード販売を行うことも可能です。その場合には、以下の機能を実装する必要があります。

◆ダウンロード販売で必要になる機能

・決済機能

・データ更新機能

・DRM(Digital Rights Management、デジタル著作権管理)機能

・マーケティング(集客・販促)支援機能

・カスタマーサポート(問い合わせ対応)機能

これらの機能をすべて自社で構築・運営するのは、かなりの負担がかかります。特に、セキュリティ管理や決済システムの維持運営には、専門的な知識や高いコストが必要になります。そのため、ヒット商品を持っている企業を除く、多くのゲーム制作企業にとって、ゲーム販売プラットフォームを利用する方法が最も良い販売方法となるでしょう。

ECサイトにおけるダウンロード販売については、下記記事で詳しくまとめておりますので、本記事とあわせてぜひご覧ください。

まとめ

ゲーム業界では、ゲーム販売プラットフォームを利用する方法が一般的な販売方法で、ヒット商品を持つ企業を除くと、自社サイトでダウンロード販売を行っているケースはほとんどありません。

ゲーム販売プラットフォームを利用する場合には、プラットフォームによっては30%近い手数料を支払わなければなりませんが、ダウンロード販売に必要なECサイト運営とシステム運用のコストが一切不要であることを考慮すると、一概に「高過ぎる」とは言えないかもしれません。

自社サイトでデジタルコンテンツのダウンロード販売やパッケージ販売を検討されている方には、インターファクトリーの「EBISUMART(エビスマート)」をおすすめします。中大規模向けECに最適なクラウド型プラットフォームのEBISUMARTは、システム連携や柔軟なカスタマイズにも対応しています。

サービス詳細、資料請求・お問い合わせは、下記の公式サイトをご覧ください。