「OMOって何?分かりやすく教えてほしい」

という声に結論からお伝えすると、OMOとは “Online Merges with Offline” の略で、オンラインとオフラインが融合することを意味します。

これは、ただ連携させるだけでなく、顧客データを統合し、一人一人に寄り添った一貫性のあるサービスを提供するという考え方です。つまり、顧客体験をあらゆるビジネスの中心に据える、新しい時代の戦略です。

消費者は、当たり前のようにオンラインとオフラインを行き来しながら買い物をしているにもかかわらず、いまだに「ECと店舗は別物」と考えている企業が少なくありません。

この “オンラインとオフラインの間に存在する溝” を埋める鍵こそが「OMO」です。

本記事では、OMOの基本から成功事例、失敗回避の方法まで、OMO戦略の要点を分かりやすくお伝えします。

◆この記事を読むと得られるメリット

・業界別の成功事例から具体的なアクションプランが描ける

・導入時に陥りやすい失敗と回避策が事前に分かる

顧客体験の向上と売上拡大を両立する、次世代マーケティング戦略の構築にお役立てください。

1. OMOとは何か?基本の知識

OMO戦略を成功させるためには、まず正確な理解が不可欠です。類似した概念との違いを明確にして、なぜ今OMOが重要視されているのかを、把握することから始めましょう。

② OMOとO2Oの違いは「活用の向き」

③ オムニチャネルとの違いは「起点が企業か顧客か」

④ なぜ今OMOがビジネス成長の鍵なのか

1-1. OMOはオンラインとオフラインが融合した顧客体験のこと

冒頭でも触れましたが、OMO(Online Merges with Offline)は、顧客がチャネルの境界を意識しない一貫した購買体験を提供するマーケティング戦略です。

従来の「ネット通販」と「店舗販売」といった区分を取り払い、顧客の自然な行動パターンに合わせて、すべての接点を “統合的に” 設計します。

なぜ、統合的なアプローチが重要なのかといえば、現代の消費者が複合的な購買行動を取るようになったからです。たとえば、商品をスマートフォンで調べてから実店舗で確認し、最も便利な方法で購入するという行動が日常化しています。

OMOを通じて、企業は「顧客満足度の向上」 と「売上機会の最大化」を同時に実現できます。

顧客にとって最も価値ある体験を提供することが、結果的に企業の競争優位性につながることは、言うまでもありません。

1-2. OMOとO2Oの違いは「活用の向き」

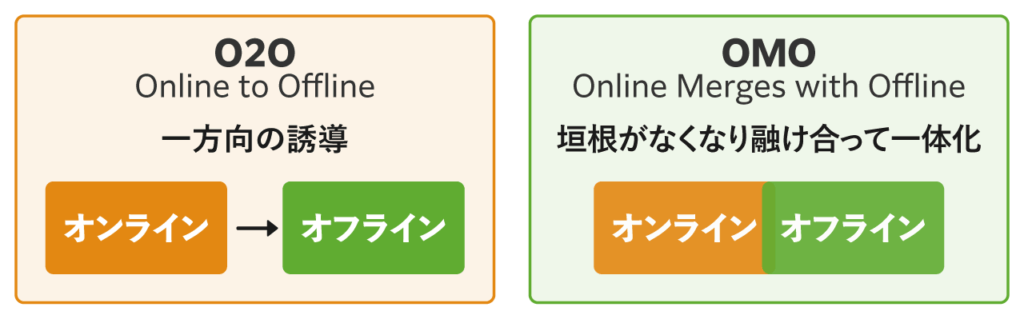

OMOに関してよくある質問が、「O2Oとの違いは何?」というものです。

O2O(Online to Offline)は、「オンライン→オフライン」への一方向の誘導が主眼であり、最終的な購買を実店舗で行わせるマーケティング手法です。

O2Oが「オンラインを使った集客手法」であるのに対し、OMOは「顧客体験そのものの革新」と言えます。この違いを理解すると、より効果的な戦略設計が可能になります。

データ活用の方向性から捉えると、O2Oはオンラインからオフラインへの一方向ですが、OMOは双方向のデータ連携によって、包括的な顧客理解を深めます。

たとえば、O2OではWebサイトでクーポンを配布して来店を促すといった単発的な集客施策が中心となります。一方、OMOでは店舗での購買履歴とオンラインでの閲覧データを統合し、個人の好みに合った継続的な提案を行います。

O2Oについてより詳しくは、「『O2O』とはどういう意味?分かりやすく図解と具体例で解説」の記事でご確認ください。

1-3. オムニチャネルとの違いは「起点が企業か顧客か」

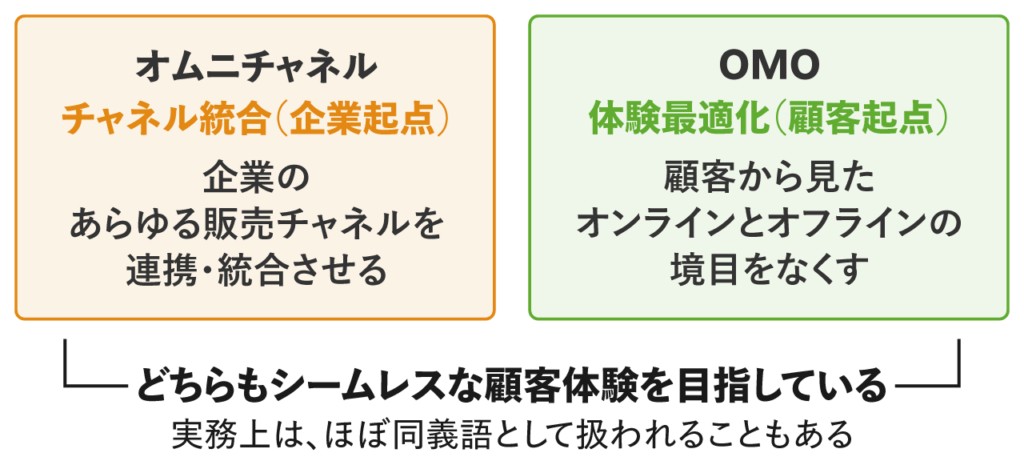

一方、OMOとオムニチャネルは類似している概念ですが、あえて違いを見いだすなら、起点が「企業」か、「顧客」か、という点が挙げられます。

オムニチャネルは、企業が運営するあらゆる販売チャネルを統合し、サービスの一貫性を図る戦略です。

オムニチャネルでは、企業が各チャネルの在庫・価格・付与ポイントなどを連携させ、どの販売チャネルでも、同等のサービスを受けられる状態を目指します。

一方、OMOは、顧客から見たオンラインとオフラインの境目をなくし、個々の顧客データや顧客の行動までを含めて、融合させることを目指します。

ただし、どちらもシームレスな顧客体験を目標としていることに、変わりはありません。実務上は、オムニチャネルとOMOが、ほぼ同義語として扱われているケースも見られます。

オムニチャネルについては「国内・海外事例やO2Oとの違いでオムニチャネルを理解する」の記事で詳しく取り上げています。

1-4. なぜ今OMOがビジネス成長の鍵なのか

OMOが注目される理由は、スマートフォンの普及やデジタル化の加速、コロナ禍、AIの台頭などを経て、消費者行動が変化しているからです。

「クロスチャネル行動」が一般化し、従来のオンライン・オフラインを分けた戦略では、対応しきれなくなりました。

経済産業省の調査によると、2024年の日本国内のBtoC-EC市場規模は26.1兆円に達し、デジタル化の加速が顕著に現れています。同時に、コロナ禍を経て、非接触・非対面でのサービス提供も定着しています。

また、AI技術(人工知能技術)の発達により、大量の顧客データから有益な洞察を得て、個別に最適化することも可能になっています。

このように市場環境が変化するなか、OMOは企業が持続的な成長を実現するための必須戦略となっています。

出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)

2. OMO導入で得られる3つの具体的なメリット

では、OMO戦略を導入すると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは3つのポイントを確認しましょう。

② LTV(顧客生涯価値)を最大化する

③ データに基づいた精度の高い経営判断を実現できる

2-1. 顧客体験が向上しリピート率が高まる

OMOの最大の成果の一つは、 “顧客体験の質” が高まることによる、顧客満足度とリピート率の向上です。

この効果が生まれる理由は、オンラインとオフラインの良い部分を組み合わせて、従来の不満要素を解消できることにあります。

店舗での長時間の待ち時間や商品在庫が不確実といった問題が解消され、顧客が「ストレスなく、思い通りに買い物できる」環境を実現できます。

具体例としては、モバイルオーダーシステムを導入した飲食店で注文待ち時間が大幅に短縮されたり、EC商品の店舗試着サービスを提供するアパレル企業で返品率が低下したりといったケースが挙げられます。

こういった顧客体験の向上は、口コミやSNSでの拡散効果にもつながるものです。満足した顧客からの口コミで、新規顧客獲得にもつながる好循環が生まれます。

2-2. LTV(顧客生涯価値)を最大化する

LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)とは、顧客が企業との関係を継続する期間中に生み出す利益の総額を指します。OMOは、単発的な売上向上だけでなく、長期的な顧客関係の構築を通じてLTVの最大化に大きく貢献します。

この効果が実現する理由は、オンラインとオフラインのデータを統合すると、顧客の嗜好や行動パターンを正確に把握し、適切なタイミングで最適な提案を行えるようになるからです。

たとえば、店舗で購入した商品に関連するメンテナンス情報をオンラインで提供したり、使用状況に応じた追加商品を提案したりして、関係維持を図ります。あるいは、AIを活用したレコメンドシステムを導入した企業では、既存顧客の追加購入率の向上や客単価の増加が見られています。

少子高齢化により市場全体の成長が鈍化するなか、既存顧客のLTV向上は、企業の成長に欠かせません。OMOによる顧客関係の深化は、安定した収益基盤の構築につながります。

2-3. データに基づいた精度の高い経営判断を実現できる

OMOの導入により、これまで分散していたオンラインとオフラインの顧客データが統合されると、包括的な分析ができるようになります。商品開発から販売戦略、在庫管理まで、経営のあらゆる場面で意思決定の精度向上に有益です。

データ統合が経営改善をもたらす理由は、チャネル間の相互作用が可視化されるためです。ECサイトでの閲覧行動、店舗での購買履歴、アプリでの利用状況などを総合的に分析していくと、顧客の真のニーズや行動パターンを正確に把握できます。

具体例として、オンライン広告がどの程度店舗の売上に貢献しているか、逆に店舗でのイベントがEC売上にどのような影響を与えているかを定量的に評価できます。従来は、つながりが見えにくく、感覚的な判断に頼らざるを得なかった分野です。

現代において、勘や経験に頼らないデータドリブンな経営が不可欠であることは、疑う余地がないでしょう。OMOによって、科学的なアプローチをより強化できます。

3. OMO戦略を実現する5つの具体的な施策

「OMOといっても概念が大きすぎて、具体的に何をするのか捉えにくい」と感じている方もいるかもしれません。

たしかに、企業によって無数のアプローチが存在しますが、ここでは多くの企業が導入している5つの施策を代表例としてご紹介します。

② アプリ会員証で顧客一人一人に最適な情報を届ける

③ デジタルサイネージとセンサーで店内行動を可視化する

④ ECと店舗の在庫連携で販売機会の損失を防ぐ

⑤ ライブコマースでオンライン接客を強化する

3-1. モバイルオーダーで待ち時間を短縮し満足度を上げる

モバイルオーダーは、スマートフォンアプリを通じて事前に商品注文と決済を完了し、店舗での待ち時間を大幅に短縮するサービスです。

従来の「店舗に行って注文し、商品ができるまで待つ」行動を、「移動中に注文し、到着と同時に受け取る」行動へと変革します。

◆モバイルオーダーの効果

・効率的に時間を使える:顧客は通勤や移動の隙間時間を活用して注文でき、店舗到着後すぐに商品を受け取れます。注文がセルフサービスになるため、店員の時間も取られません。

・注文ミスが減る:顧客自身がアプリ上でじっくりと商品を選択できるため、注文ミスが大幅に減少します。カスタマイズオーダーも正確に伝達でき、店員の聞き間違いによるミスもなくなります。

・リピート促進につながる:アプリ内で購買履歴を確認でき、お気に入り商品の再注文が簡単です。モバイルオーダーの利用が習慣になれば、顧客ロイヤリティの向上につながります。

3-2. アプリ会員証で顧客一人一人に最適な情報を届ける

スマートフォンアプリの会員証機能は、オンラインとオフラインの顧客行動を統合的に把握するために非常に有効性の高いものです。

従来の紙やプラスチック製の会員カードをデジタル化すれば、パーソナライズした情報を提供できるようになります。

◆パーソナライズ機能の効果

・関心度の高い情報を配信する:顧客の過去の行動から関心領域を特定し、本当に価値ある情報のみを配信します。通知の開封率とアクション率が大幅に向上します。

・購買タイミングを最適化する:購入サイクルを分析し、リピート購入の最適なタイミングでアプローチします。自然な形で継続利用を促進できます。

・クロスセル・アップセルを強化する:現在の購買状況から関連商品や上位商品を推奨し、客単価の向上を図ります。顧客にとって有益な提案として受け入れられやすくなります。

3-3. デジタルサイネージとセンサーで店内行動を可視化する

実店舗での施策としては、店舗内にデジタルサイネージ(電子看板)や各種センサーを設置する手法があります。

来店客の行動パターンを分析し、オンラインデータと組み合わせて、包括的に顧客を理解する試みです。

◆店内データ活用の例

・回遊パターンに合わせてレイアウトを改善する:センサーデータから顧客の店内移動ルートを分析し、商品配置や通路設計を改善します。売上向上に直結するレイアウトへ最適化していきます。

・接客タイミングを最適化する:滞在時間や行動パターンから、顧客が接客を求めているタイミングを判断できます。過度な営業を避けながら、適切なサポートを提供できるよう、接客タイミングを最適化します。

・在庫配置を戦略的に強化する:どの商品がどの時間帯に注目されるかを分析し、戦略的な在庫配置と補充タイミングを決定します。売上機会の最大化と在庫効率の向上を両立できます。

3-4. ECと店舗の在庫連携で販売機会の損失を防ぐ

オンラインストアと実店舗の在庫情報をリアルタイムで統合管理すると、「欲しい商品が買えない」機会損失を、最小限に抑えられます。

在庫連携の効果は、売上向上だけでなくコスト削減にも及ぶものです。余剰在庫の有効活用によって廃棄ロスが減り、適正在庫の維持によって保管コストも最適化できます。

◆在庫連携による改善効果

・販売機会を最大化できる:在庫があれば、チャネルを問わず販売できるため、品切れによる売上損失を大幅に削減できます。顧客の購買意欲を確実に捉えられます。

・在庫効率が向上する:偏在していた在庫を全体最適で活用すると、総在庫量を削減しながら品ぞろえを充実できます。キャッシュフローの改善にもつながります。

・顧客満足度が向上する:欲しい商品を確実に提供できる環境により、顧客ロイヤリティが向上します。「いつ行ってもある」安心感は、顧客の信頼に資するものです。

在庫連携については、「EC担当者必見!ECに在庫連携を実装するための3つの方法」の記事もあわせてご覧ください。

3-5. ライブコマースでオンライン接客を強化する

ライブコマースは、ライブ動画配信を通じて、リアルタイムに商品紹介と販売を行う手法です。

視聴者は配信を見ながらチャットで質問でき、その場で気に入った商品を購入できるため、従来のECでは表現しきれない商品の魅力を伝達できます。

◆ライブコマースならではの価値

・リアルタイムに質疑応答できる:顧客の疑問にその場で回答できるため、購買への不安や迷いをすぐ解消できます。従来のECでは実現困難な双方向コミュニケーションが可能です。

・商品の魅力を動画で伝えられる:実際の使用シーンや着用イメージを動画で伝えれば、静止画では表現できない商品価値を訴求できます。購買意欲を効果的に喚起できます。

・限定感や緊急性の演出に効果がある:ライブ配信限定の特典や数量限定の商品によって、視聴者の購買意欲を高められます。配信時間内での購入の促進効果が期待できます。

ライブコマースの詳細は、「ライブコマースとは?基本知識とおすすめな業界・ジャンルを解説」の記事にて解説しています。

4. 業界別OMO戦略の成功事例3選

続いて、実際にOMO戦略を成功させた企業の取り組みから、業界特性に応じた効果的なアプローチ方法を学びましょう。ここでは3つの業界の事例をご紹介します。

② 【飲食】マクドナルド:モバイルオーダーによる顧客体験の革新

③ 【小売】イオン:アプリを軸とした包括的サービス

4-1. 【アパレル】ユニクロ:アプリとリアル店舗の統合戦略

ユニクロは早期からOMO戦略に取り組み、公式アプリと全国の店舗を統合したサービスを提供しています。同社は、「いつでもどこでも同じサービス品質」の実現を目指してきました。

◆ユニクロOMO戦略の特徴

・在庫の可視化:全店舗とオンラインの在庫状況をアプリで一元確認でき、確実に欲しい商品を入手できます。移動前に在庫確認ができるため、無駄足を防げます。

・顧客が自由に選べる購買プロセス:商品選択から決済まで、最も効率的な方法を顧客が自由に選択できます。時間的な制約がある場合でも、ストレスなく買い物を完了できます。

・AIによるコーディネート提案:蓄積された着こなし画像から、季節や用途に応じた最適なコーディネートがAIによって提案される機能があり、オンラインでも実店舗の接客に近いサービスが受けられます。

特筆すべき点としては、ユニクロはテクノロジーの導入だけでなく、店舗スタッフの教育とオペレーション最適化を進める仕組みも秀逸です。

オフラインとオンラインの融合を、組織全体で推進したことが成功要因と言えるでしょう。

出典:

・ORDER & PICKについて│ユニクロ

・ユニクロアプリ

・ユニクロ プレスリリース「オンラインストアでのお買い物をサポートするチャットボット『IQ』が、より便利にリニューアル」

4-2. 【飲食】マクドナルド:モバイルオーダーによる顧客体験の革新

マクドナルドは日本国内で「モバイルオーダー」を全面展開し、飲食業界におけるOMOの先駆者となっています。

公式アプリから事前注文・決済を行い、店舗での待ち時間を大幅に短縮するサービスは、特に平日ランチタイムの混雑緩和に大きな効果をもたらしました。

◆マクドナルドのOMO効果

・ピーク時の混雑解消:昼食時間帯の注文集中を事前に分散できるため、店内での快適性が大幅に向上します。利用者だけでなく、店内飲食客の満足度にも影響するポイントです。

・オペレーション効率化:事前注文により調理計画が立てやすくなり、食材廃棄の削減と提供時間の短縮の両立につながります。人件費効率の向上も期待できます。

マクドナルドの成功は、シンプルで使いやすいアプリ設計と、確実な商品の提供体制の構築にあります。テクノロジー導入と現場オペレーションの改善を同時に進めると、真の顧客価値を創出できる好例です。

出典:マクドナルド「マクドナルドの新サービス モバイルオーダー ついに誕生!」

4-3. 【小売】イオン:アプリを軸とした包括的サービス

イオンは「iAEON」アプリを中心としたOMO戦略を展開しています。同アプリは電子マネー機能、ポイントカード、クーポン配信、店舗情報など、買い物に必要なすべての機能を統合したスーパーアプリとして設計されています。

◆イオンOMO戦略の特徴

・ワンストップ機能:決済からポイント利用、情報取得まで、買い物に関わるすべての機能をアプリ内で完結できます。複数のカードやアプリを持ち歩く必要がありません。

・個別最適化サービス:購買履歴と嗜好データから、個人に最適化されたクーポンや商品提案を配信します。必要な情報だけを効率的に受け取れます。

イオンの成功要因は、顧客の生活全体を見据えた包括的なサービス設計にあります。買い物という行為を起点として、より豊かな生活の実現を支援する姿勢が、高い顧客満足度と継続利用率につながっています。

5. OMO導入で陥りがちな3つの失敗と回避策

最後に、これからOMO導入を進める方に向けて、事前に知っておきたい失敗パターンとその回避策をお伝えします。

② 顧客視点が欠けた企業本位のDXになる

③ 部署間の連携不足でプロジェクトが停滞する

5-1. データが分断されたまま施策を進めてしまう

多くの企業で発生する典型的な失敗は、オンラインとオフラインのデータ統合が不十分なまま、表面的なOMO施策を実施してしまうことです。

たとえば、ECサイトと店舗のポイントシステムが別々に運用されていたり、顧客の購買履歴が部門ごとに分散管理されていたりする状況です。

データ分断による問題は、マーケティング効果の低下だけでなく、顧客体験の悪化にもつながります。たとえば、店舗で高額商品を購入した優良顧客に対し、ECサイトでは新規顧客向けの案内が配信されるといった不適切な対応が発生します。

◆データ統合を進める手順

・現状の洗い出しを行う:各部門・システムで管理されている顧客データの種類と保存場所を詳細に調査します。データの重複や欠損、形式の違いなども含めて、現状を正確に把握することが統合の第一歩です。

・統合プランを策定する:技術的制約や予算を考慮して、段階的なデータ統合計画を立案します。完璧な統合を一度に目指すのではなく、重要度の高い顧客データから順次統合していきます。

・運用ルールを制定する:統合後のデータ管理ルールや更新頻度、アクセス権限などを明確に定めます。データの品質維持と適切な活用を両立するため、継続的な管理体制を構築します。

ECサイトのデータが整備できていない場合は、このタイミングでリプレースを検討することも、きわめて重要です。

いわゆる “データがぐちゃぐちゃ” の状態を引きずって新たな施策に挑もうとしても、それは足かせとなり、結局どこかですべてをリセットしなければなりません。それであれば、早いタイミングでデータ整備を進めるのが得策です。

具体的には、データ統合機能に優れ、OMO施策の基盤構築に適したECプラットフォームとして、「EBISUMART(エビスマート)」をおすすめします。詳しい資料は、以下よりダウンロードしてご確認ください。

5-2. 顧客視点が欠けた企業本位のDXになる

最新技術の導入自体が目的化してしまい、顧客にとっての価値創出がおろそかになるケースも、よく見られます。

「競合他社がアプリを出しているから自社も」

「AIを活用したレコメンド機能があると先進的に見える」

といった企業都合の発想で進めると、顧客にとって使いにくい、価値を感じられないサービスになってしまいます。

◆顧客視点を維持する方法

・ユーザー調査を実施する:実際の顧客に対して定期的にインタビューやアンケートを行い、真のニーズと課題を把握します。企業側の思い込みと顧客の実際の要望には、大きなギャップがあることが珍しくありません。

・シンプルで使いやすいことを優先する:機能を詰め込むのではなく、本当に必要な機能に絞り込んで、誰もが直感的に使えるサービスを設計します。「使いやすさ」を最優先に考えると、幅広い顧客層に受け入れられます。

・機能は段階的に追加する:機能を増やしたい場合は、初期はシンプルな機能からスタートし、顧客の利用状況を見ながら少しずつ追加します。顧客の状況に合わせてサービスを進化させ、継続利用率を高めていきましょう。

常に「これは本当に顧客のためになるのか?」という問いを持ち続けると、真に価値あるOMOサービスを構築できます。

5-3. 部署間の連携不足でプロジェクトが停滞する

OMOは複数の部署にまたがる、横断的なプロジェクトです。部署間の連携ができなければ、進行が停滞するリスクがあります。

特に、店舗の運営部門とEC部門の間では利害対立が生じることがあります。たとえば、「オンライン施策の成功が、店舗売上の減少につながるのでは?」という懸念から、協力が得られないケースがあります。

また、IT部門と現場部門の間でコミュニケーション不足が生じ、実際の運用に適さないシステムが導入されることもあります。

◆組織として部署間の連携を促進する施策

・共通目標を設定する:各部署の個別KPIだけではなく、全社共通の目標を設定します。部署を越えた協力によって達成できる目標が、部署間の協力を促します。

・横断組織を設置する:OMO推進専門チームを設置し、各部署から代表者を集めて、定期的な情報共有と意思決定を行います。このチームで部署の利害を調整し、全体最適の視点で判断できる体制を構築しましょう。

・成功体験の共有:パイロットプロジェクトでの成功事例を作り、社内で共有して、OMOの効果を実感してもらいます。具体的な成果が見えてくると、各部署の協力意欲は自然と高まるものです。

組織変革には時間がかかるため、コミュニケーションを継続して、信頼関係を構築していくことが重要です。

6. まとめ

本記事では「OMOとは?」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

OMOとは何か、基本の知識として以下を解説しました。

② OMOとO2Oの違いは「活用の向き」

③ オムニチャネルとの違いは「起点が企業か顧客か」

OMO導入で得られる3つの具体的なメリットは、以下のとおりです。

② LTV(顧客生涯価値)を最大化する

③ データに基づいた精度の高い経営判断を実現できる

OMO戦略を実現する5つの具体的な施策をご紹介しました。

② アプリ会員証で顧客一人一人に最適な情報を届ける

③ デジタルサイネージとセンサーで店内行動を可視化する

④ ECと店舗の在庫連携で販売機会の損失を防ぐ

⑤ ライブコマースでオンライン接客を強化する

業界別OMO戦略の成功事例3選をご紹介しました。

② 【飲食】マクドナルド:モバイルオーダーによる顧客体験の革新

③ 【小売】イオン:アプリを軸とした包括的サービス

OMO導入で陥りがちな3つの失敗と回避策を解説しました。

② 顧客視点が欠けた企業本位のDXになる

③ 部署間の連携不足でプロジェクトが停滞する

顧客との深い関係性を築き、変化する市場環境において選ばれ続ける企業となるために、OMO戦略を進めていきましょう。