「BORIS(ボリス)」は「Buy Online, Return In-Store」の頭文字を取った略称で、オンラインで購入した商品を実店舗で返品・交換できるサービスです。オンラインでの返品・交換手続きにおける顧客の負担を軽減でき、来店時の“ついで買い”も期待できるなど、顧客体験と売上の両面で導入メリットのある施策です。

BORISを導入する事業者側のメリットは下記の5つです。

◆BORISの導入による5つのメリット

② 顧客接点の創出

③ 効率的な在庫運用

④ 実店舗のサービス拠点化

⑤ 競合との差別化

つまり、顧客利便性を高めながら自社ECへのロイヤリティを向上させ、リピート購入につなげることができるのが、BORISの最大のメリットと言えるのです。

この記事では、インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、BORISについて解説します。

BORISの導入による5つのメリット

BORIS(ボリス)を導入すると以下の5つのメリットを得ることができます。

メリット① 来店動機の創出

顧客にとっては、せっかくオンラインで購入したのに「仕方がないので交換・返品をしに実店舗まで来た」という状況ですが、実店舗にとっては、EC利用客に店の雰囲気や商品を知ってもらえる絶好の機会となります。

特に、アパレルや日用品などは「せっかく来たから……」と別の商品を“ついで買い”してもらいやすいため、実店舗の売上増加が期待できます。

メリット② 顧客接点の創出

実際に店頭に足を運んでもらうことで、ECでは提供できない対面による接客機会が生まれます。

店頭で新たな顧客体験を提供することで信頼関係を構築し、リピート購入やロイヤリティの向上につなげることができます。

メリット③ 効率的な在庫運用

返品された商品に問題がなければ、倉庫を介さずに店頭で商品として扱えるため、すぐに商品を回転させることができます。

特にトレンドの商品や季節商品の場合には、時間をかけずに再販売に回すことができます。

メリット④ 実店舗のサービス拠点化

BOPIS(ボピス:EC購入商品の店鋪受取)やオムニチャネル戦略と組み合わせることで、ECと店舗の役割分担が明確になります。

BORISなどのECと実店舗の枠を超えたサービスによって、店舗を「商品を売っている場所」ではなく「サービス拠点」として進化させることで、一貫した顧客体験の強化が可能になります。

メリット⑤ 競合との差別化

顧客にとって、オンラインでの返品・交換手続きはスムーズに購入できていれば不要であった時間と手間であるため、ネガティブに感じる人もいるでしょう。

そのため、近くの実店舗でも返品・交換できるという選択肢が、購入時の競合との差別化要素となります。利便性を提供することで、顧客の購入の意思決定を後押しできます。

「BORIS」と「BOPIS」の違い

「BOPIS(ボピス)」は「Buy Online, Pick-up In-Store」の頭文字を取った略称で、オンラインで注文した商品を実店舗で受け取ることができるサービスです。返品・交換サービスの「BORIS」と字面が似ていますので、各サービスの違いを整理して正確に覚えるようにしましょう。

◆BORISとBOPISの比較

| 項目 | BORIS(Buy Online, Return In-Store) | BOPIS(Buy Online, Pick-up In-Store) |

|---|---|---|

| 意味 | オンラインで購入した商品を実店舗で交換・返品できる仕組み | オンラインで購入した商品を実店舗で受け取れる仕組み |

| 主な目的 | 返品手続きの選択肢を増やして顧客の煩わしさなどの負担を軽減し、利便性を高める | 商品の受取方法の選択肢を増やして顧客の送料や商品受取に関する負担を軽減し、利便性を高める |

| 顧客のメリット | 梱包・発送の手間が不要で、すぐに交換・返金してもらえる | ECで送料負担を考慮せずに商品購入ができる。配送予定を気にすることなく自分の都合に合わせて商品を受け取れる |

| 事業者のメリット | 来店時の「ついで買い」や対人接客による顧客満足度の上昇が期待できる | 配送コストを削減できる |

| 導入に適した商材 | 衣料品、家具、ドラッグストアなど返品・交換が発生しやすい商材 | スーパーやコンビニなどの日用品、家電など即日受け取りのニーズが高い商材 |

| 国内の導入状況と導入企業例 | 一部の企業が導入。無印良品、ニトリ、マツモトキヨシなどの業界大手で導入されている | 比較的普及。セブンイレブン、ユニクロ、イオンなど幅広い業界で導入されている |

出典:筆者が独自に作成

BORISは顧客にとってのネガティブな体験である返品・交換を来店につなげ、顧客体験を上書きする機会を創出します。BOPISは顧客に利便性を提供することで顧客満足度を高め、さらなる購買を後押しします。

どちらも顧客満足度を高める有効な施策で、オンラインとオフラインのサービスの垣根を取り払い、2つのチャネルの顧客を自然な形で循環させることができます。

「BOPIS」については、関連記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

BORISを導入している3社の事例

国内でBORISを導入・提供している3社の事例を紹介します。

事例① しまむら

しまむらは、地域密着型の衣料品チェーンとして独自のポジションを築いてきましたが、近年はECと実店舗との連携サービスにも注力しています。

同社では、商品出荷日の翌日または商品受取日(あるいはその翌日)から14日以内(購入商品と商品の受取方法によって開始日が異なる)であれば、実店舗での返品・返金に対応しています。また、同社は店頭受取サービスのBOPISも導入・提供しています。

同社は、全国にある実店舗のネットワークを生かしてオンラインでも安心して買い物ができる環境を整備して、実店舗への来店機会を創出しています。

参考:しまむら公式サイト│よくある質問「返品・キャンセルについて:Q.返品できますか?」

事例② IKEA(イケア)

IKEAでは、オンラインストアで購入した商品を含め、商品代金支払いから365日以内であれば、一部の店舗(IKEA京都・IKEA横浜ベイクォーター・IKEAポップアップストア)を除き、実店舗での返品・返金に対応しています。

返品を希望する場合は、商品と購入履歴(レシート、領収書、IKEA Familyの購入履歴など)を持参して、返品カウンターまたはカスタマーサービスカウンターへ来店します。事前にWebで登録を済ませておくこともできます。

参考:IKEA公式サイト│カスタマーサービス「返品・交換・キャンセル」

事例③ ニトリ

ニトリでは、商品受取日の翌日から14日以内であれば、実店舗での返品・返金に対応しています。返品を希望する場合には、商品とパッケージ、注文完了メール、メンバーズカードなどを最寄りの店舗に持参する必要があります。

参考:ニトリ公式サイト│よくあるご質問「店舗への持ち込み返品(ニトリネット注文商品)」

BORISの普及を阻む4つの理由

現時点で、BORISを導入・提供している国内の企業事例は少なく、普及しづらい理由として以下の4つが考えられます。

理由① コスト負担の大きさ

BORISを導入するにあたり、実店舗での返金処理や在庫の再登録といった新たなオペレーションとそれに伴うスタッフの教育が必要になり、低価格帯商品を販売しているチェーン店などでは、追加コストが収益を圧迫することから、導入には慎重になりがちです。

理由② 在庫管理の複雑さ

ECと実店舗とでサービスを連携させる場合、返品商品を「どこの在庫として管理するか」のルール決めが必要になります。在庫管理を誤ると欠品や過剰在庫を招くため、システムの改修と管理フローの整備が重要になり、全国展開をしているチェーン店など規模が大きい企業ほど、負担も大きくなります。

理由③ 業態による向き不向き

衣料品やインテリアのように返品が発生しやすい商品を取り扱っている場合には、BORISの導入によって大きな効果が見込めますが、返品が少ない、あるいは再販が難しい商品販売では、導入効果が小さくなる可能性があります。

理由④ 「返品対応」=「コスト」という考え方

日本固有の企業文化として、返品対応に対する企業戦略上の優先度の低さも大きく影響していると考えられます。国内小売では、「返品対応=顧客都合に起因するコスト」と捉えられることも少なくなく、「返品対応=顧客体験や集客の機会として生かす機会」という発想が根付いていません。

欧米企業では早くから、返品対応を顧客体験(CX)における重要な要素の1つとして位置付けてきましたが、返品率もそれほど高くなかった日本では、重視する必要性がなかったのだと思います。

ECサイトにBORIS機能を実装する2つの方法

ECサイトにBORIS機能を実装する方法は大きく2つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

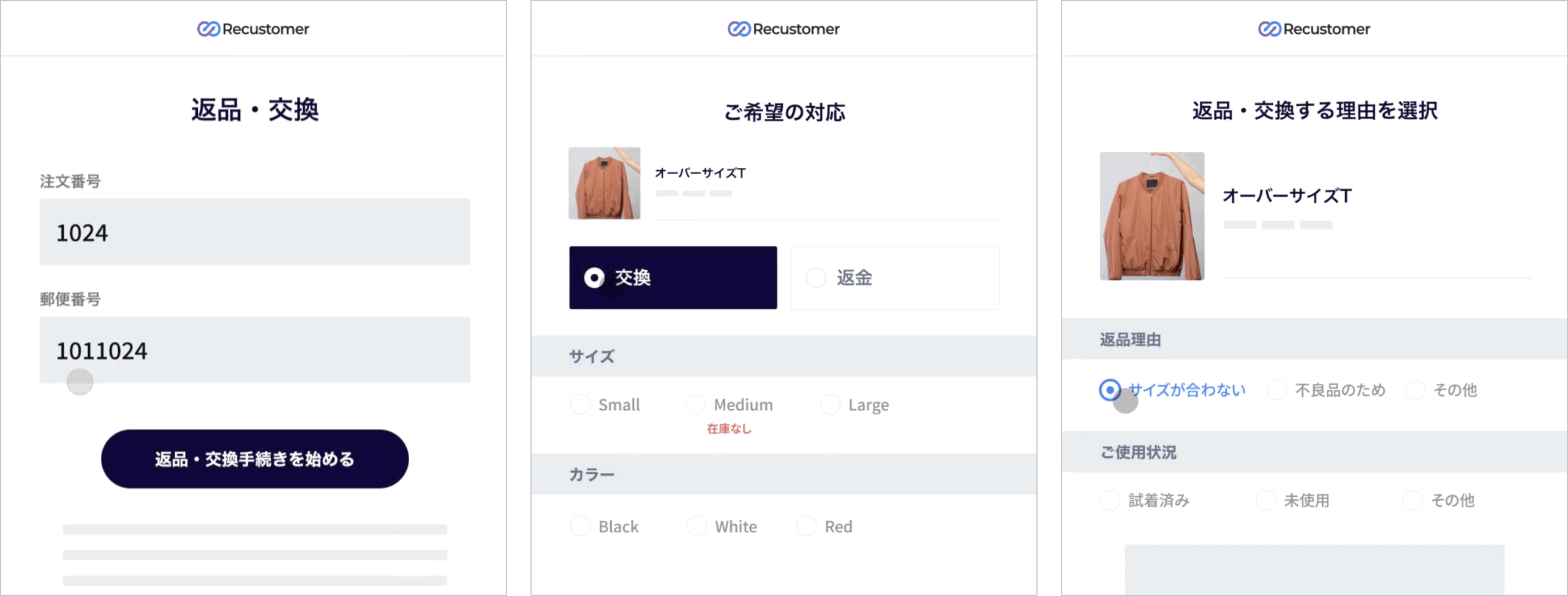

方法① BORIS専用ツールを使用する

例えば、「Recustomer(リカスタマー)」などの専用ツールを使用することで、返品管理や在庫連携などのBORISに必要なシステム機能を短期間で実装できます。

◆ツールの実装イメージ(Recustomer)

引用(画像):Recustomer公式サイト

既成の専用ツールを使用することで、導入時のシステム投資を抑えつつ、ECと実店舗との連携をスムーズに始めることができるため、中規模EC事業者に適した方法です。

参考:Recustomer公式サイト プレスリリース「ECサイトで購入した商品を、実店舗で返品・交換が出来る『BORIS機能』を公開 〜 OMO実現によって実店舗への来店を促進 〜」(2023年9月13日発表)

方法② カスタマイズが可能なECプラットフォームを利用する

カスタマイズ可能なECプラットフォームのECサイトにBORIS機能を実装する方法です。例えば、年商1億円以上の大規模なECサイトなどの場合には、以下のいずれかの方法で構築したECサイトを運用しているケースがほとんどです。

◆大規模なECサイトの構築方法

② カスタマイズが可能なクラウドECサービスを利用して構築

③ フルスクラッチ開発で独自システムを構築

パッケージ(①)やクラウドECサービス(②)で新たにECサイトを構築する場合には、標準機能またはオプション機能でBORIS機能が提供されているか、必ず確認するようにしましょう。

もし機能が提供されていない場合には、BORIS機能と外部システムとの連携機能を新たに開発する必要があります。コストは高くなりますが企業ごとに柔軟な機能を実現できるため運用はしやすくなるでしょう。

まとめ

返品時の顧客の利便性を向上させるためのBORISの導入は、企業にとって負担が大きいですが、顧客体験(CX/UX)の観点における効果が大きく、結果的にオンライン/オフラインの利用率の向上につながる施策です。

大規模ECでBORISの導入を検討されている場合は、インターファクトリーのクラウド型ECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」をおすすめします。最新のセキュリティ環境とECに特化した多彩な機能を備えたクラウドサービスで、リッチなECサイトを構築することができます。

サービスの詳細や事例については、下記の公式サイトをご覧ください。