国内の多くの企業が、DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現し、業務の効率化を図りたいと考えています。しかし、これまでに複数の企業のDXプロジェクトに携わってきた筆者の経験では、DXを成功させることは簡単ではなく、特にBtoB企業のDX化には高いハードルがあると感じています。

システム導入時では、「現行の業務フローをそっくりそのままデジタルに移行するために、多額の開発コストをかけて固有の仕様を実装した結果、より複雑で使いづらいシステムが出来上がってしまった」ということも珍しい話ではありません。

現行の無駄な手順や改善すべきフローを検討することなく、現行の業務とフローをデジタルに置き換えることはDXではありませんし、そもそもデジタル化の成功とも言えません。

この記事では、株式会社インターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、BtoB企業のDX推進に必要な取り組みについて詳しく解説します。

国内企業のDXの取り組み状況(2023年)

2018年に経済産業省が「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服と DX の本格的な展開~」を発表してから7年が経ち、今年がその「2025年」となりました。

参考:経済産業省「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服と DX の本格的な展開~」(2018年9月発表)

そこで、まずは国内企業のDXの取り組み状況について理解を深めるために、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表している「DX動向2024」に基づき、一部データを引用して解説します。

引用(画像・数値):IPA「『DX動向2024』進む取組、求められる成果と変革」(2024年6月発表)

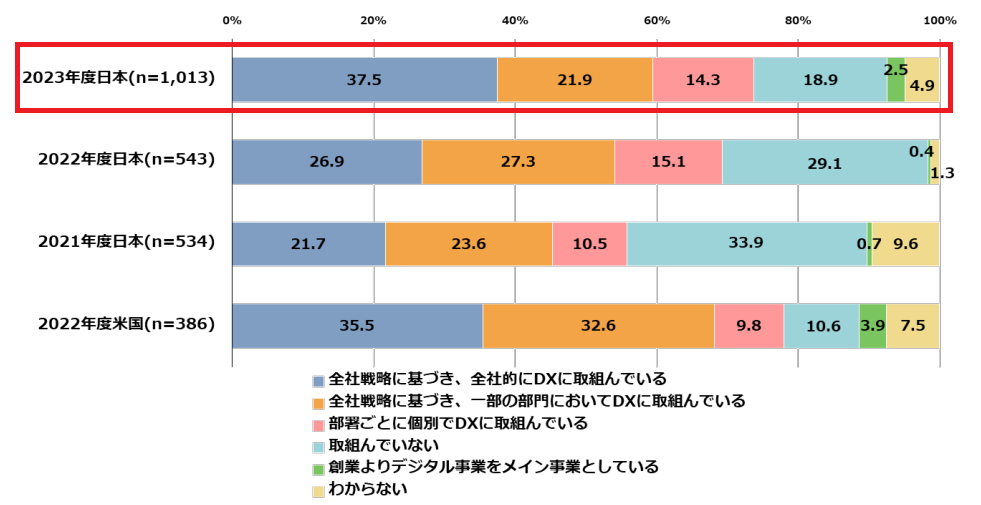

以下は、2021~2023年度の国内企業のDXの取り組み状況に関する調査結果を、2022年度の米国の取り組みと比較したグラフです(図中の赤枠は筆者が追加)。

◆DXの取組状況(経年変化及び米国との比較)

上のグラフを見ると、2023年度には国内企業でも「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」という企業の割合が37.5%まで増加し、2022年度の米国における同割合の数字(35.5%)を上回っています。これまで、「世界と比べて日本はDXが遅れている」と言われてきましたが、実際には多くの国内企業が意欲的にDXに取り組んでいることが分かります。

次に、国内企業のDXの取り組み状況を「従業員規模別」にまとめたグラフを見てみましょう(下図)。

◆DXの取組状況(従業員規模別)

.png)

従業員数が多い企業は、DXに積極的に取り組んでいますが、従業員数が「100人以下」の企業では38.1%が「取組んでいない」と回答しており、国内の小規模企業のDX化は遅れていることが分かります。

最後に、国内企業のDXの取り組み状況を「業種別」にまとめたグラフを見てみましょう(下図)。

◆DXの取組状況(業種別)

.png)

「製造業」では、「金融業・保険業」の次にDXの取り組みを開始している企業の割合が多い結果となっています。一方で、「サービス業」では29.6%、「流通業」では23.8%の企業が「取組んでいない」と回答しています。

IPAの調査からは、日本のDX化は進んでいるものの、企業規模や業種によってDX化に対する意識や意欲にはばらつきがあることが分かります。

調査では「BtoB」かどうかという区分は示されていませんが、一般にBtoB取引が多いと考えられる「製造業」「流通業」などには多くの小規模企業が存在しています。

この記事では、特にBtoB企業のDX化にフォーカスして解説します。

BtoB企業のDX化が進まない3つの要因

DXの重要性を認識しているものの、取り組みが進まない企業は少なくありません。特にBtoB企業のDX化が進まない要因には次の3つが挙げられます。

要因① 取引先企業に負担がかかる変化を回避したい事情

BtoBでは古くからの取引先企業との関係性や慣習を重んじる傾向があり、特に営業部門や顧客の窓口となる部門では、取引先企業に負担がかかるデジタル化や業務フローの変更は避けたい、と考えます。

また取引先が複数ある企業の場合には、相手先企業ごとにそれぞれ異なるシステムの使用を求められる可能性もあり、複数のシステムを操作して業務をしなければならない企業にとっては、デジタル化が足かせとなり本来業務に支障をきたしてしまうことも考えられます。

そうした懸念から、システム導入時に現場から「現行の業務とフローは変えないでほしい」という声が上がることで、DX実現の障壁となっています。

要因② デジタル化への意欲とリテラシーの低さから反発が生まれる

DXは業務そのものを変革する取り組みなので、現場の理解と協力が不可欠です。しかし、現場からは「なぜ変える必要があるのか分からない」「デジタルツールは使いにくい」「今の慣れたやり方のほうが効率がいい」という声が上がりがちです。特にデジタルツールに不慣れな従業員の多い企業では、強い反発が生まれやすくなります。

BtoBでは自社だけでなく取引先企業でも同様の反発が生じるため、結果として現行のアナログ業務を続けざるを得ないという状況があります。

要因③ 社内にDXを正しく理解し、推進できるITリーダーがいない

企業の多くが、社内にDX推進のリーダーを担えるIT人材がいない、あるいは、新たに人材を獲得できないという課題を抱えています。そのため、DX推進に必要な課題の洗い出しや業務とフローの最適化、現場部門との調整などを行わないまま、とにかくデジタル化を進めようとして、現行の業務とフローをそっくりそのままデジタルに置き換えようとする傾向があります。

その結果、莫大な開発コストをかけて、現行業務の複雑さや無駄が組み込まれた独自のシステムを構築することになりますが、アナログ作業をベースとした複雑なシステムは、運用・保守でも不具合や現場とのミスマッチが起こりやすく、コストがかかるだけでなく、デジタル化の効果もほとんど得ることができません。

デジタル化が有効なBtoBの5つの領域

これからDXの取り組みを始める際の参考として、今回は、特に重要度が高く、効果を得やすい領域を5つ紹介します。それぞれの領域は相互に関連しており、段階的に進めることで全体の業務効率を大きく向上させることができます。

① 受発注業務

BtoBの受発注では、一連のやり取りに電話/FAXを使用している現場も多いです。電話/FAXならではのメリットもあるものの、聞き間違いや言い間違い、注文書の記入漏れなどによる誤発注や余計な手間が生じやすく、またFAXの場合はモビリティーの低さなどのデメリットがあります。

受発注業務の課題に対するソリューションとして、以下の3つのシステムの導入が有効です。

◆受発注業務を改善する3つのシステム

・EDI

・Web受発注システム

これらの最新システムを導入して受発注業務を自動化することで、業務を効率化できます。すべての取引データをシステムで一元管理することが重要なため、取引先企業側でシステムの利用が難しい場合やシステムの利用ができない場合などの例外ケースに備えて、現行の業務フローも縮小した形で残したうえで、アナログ取引についても、自社の担当者がシステムに代理入力するための機能を実装しておく必要があります。

受発注システムについては、下記の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

② 見積書作成

BtoBでは数百万円以上の高額取引が多いため、商品提案の段階で見積書を作成して提示する必要がありますが、業種によっては見積書作成を自動化するのが困難な場合があります。

定型フォームに商品ごとの明細と合計金額を表示するような見積書であれば、比較的シンプルに自動化できるでしょう。しかし、例えばサーバなど複数のハードウェアを組み合わせる必要がある商品のように専門知識が必要な取引や、複数の取引先企業ごとに見積書のフォーマットを変えなくてはいけない場合には仕様が複雑になり、自動化の難易度はぐんと上がります。

ECサイトの見積書作成機能については、以下の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

③ 与信管理

代金の未回収リスクを避けるためには与信管理機能が必要になります。

ECサイトで与信審査を行うタイミングは以下の2つです。

◆ECサイトで与信審査を行うタイミング

・購入時にリアルタイムで審査する

どちらを選択するかは自由ですが、近年は利便性の観点から後者を採用するECサイトが増えています。

与信管理機能の実装方法は、自社の基幹システムと連携して社内で与信管理を行う方法と、外部の企業間後払い決済サービスなどを利用する方法があり、外部サービスを利用すると、リアルタイム審査、支払い請求・料金回収までのすべてをサービス側に委託できるため、自社の業務負荷を軽減しつつ未回収リスクも回避できます。

ECサイトに与信管理機能を組み込む際には、審査結果による購入フローの分岐や、誤入力を考慮した仕組みや対応の設計にも考慮する必要があります。審査が通らない理由を明示したり、誤って入力した情報を変更するための仕組みを提供したりして、UXを低下させないように実装するようにしましょう。

将来的にはAIによる自動審査や柔軟な与信管理が可能になり、ECプラットフォームサービスで与信管理機能が標準提供される時代が来るかもしれませんが、いずれにしても導入時点で自社に最も適した仕組みを実装することが重要です。

与信管理機能については、以下の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

④ 取引先管理

BtoBでは複数の取引先企業の情報を管理する必要があり、例えば高額商品の購入では発注担当者と決裁者が異なる場合も少なくありません。そのため、発注担当者が作成した注文書を決裁者に承認してもらう「承認申請フロー」の機能が必要になります。

ECシステムに取引先管理機能を実装することで、企業ごとに複数の担当者アカウントを割り当て、部署や役職に応じた承認ルールを設定できます。ECシステムで発注書の作成から承認申請、発注完了までの一連の手続きをすべてシステム上で行えるため、取引先企業の業務の効率化にも役立ちます。

また、取引先企業が自社の基本情報や承認設定を変更するための機能を提供することでシステムの利便性を高めるとともに、変更対応などの運用コストを抑えられます。

取引先管理機能をECではなく基幹に実装することも可能です。ECと基幹のどちらのシステムに組み込むかは、両方のメリット/デメリットを比較し、最適な方を選択するようにしましょう。

BtoB-ECサイトの取引先管理機能については、下記の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください

⑤ ワークフロー

進捗の停滞や書類の紛失などが生じがちな紙の帳票や申請書の回覧・承認フローは帳票ワークフローシステムでデジタル化できます。請求書や申請書の作成から承認、配布、保存にいたる一連のプロセスと進捗をデジタル管理できるようになるため、押印待ちによる滞留や紛失リスク、文書の保管や再作成の手間を一気に解消でき、業務の可視性と精度、効率性が大幅に向上します。

ワークフローシステムの導入方法として、以下の4つがあります。

◆ワークフローシステムの4つの導入方法

方法② SaaSを利用する

方法③ パッケージを利用してシステムを新規構築する

方法④ スクラッチ開発でシステムを新規構築する

上記の中で最も低コストかつ短期間で導入できるのは「方法② SaaSを利用する」です。

方法③④では、独自機能の実装や他システムとの連携の自由度が高いものの、開発期間が長期化しやすく、開発コストに加え、導入後の運用・保守コストも大きくなるため、本当に独自機能の実装が必要か、代替手段はないか、という点を十分に検討して判断するようにしましょう。

ワークフローシステムでは、請求書、見積書、値引き申請などのさまざまな帳票を管理する必要があり、また、BtoB取引では承認申請のための複数の承認ルートの設定や差し戻しなどの機能が求められます。

ワークフローシステムについては、下記の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

DX推進の5つのステップ

DXの取り組みは次の5つのステップで進めていきます。

ステップ② 現状の業務フローを評価し、最適化する

ステップ③ システム化フェーズを分けて、素早くスモールスタートで開発・導入する

ステップ④ システム導入の効果検証を行う

ステップ⑤ 次のフェーズに移行(ステップ③~⑤を繰り返す)

各ステップについて解説します。

ステップ① 現状の業務フローを把握する

DXの第一歩は、現状業務を正確に理解して可視化することです。営業活動、受発注、在庫管理、請求・回収など、取引におけるあらゆる業務プロセスを洗い出し、無駄や属人化している業務を特定します。

社内に業務フローを作成できる人材がいない場合には、外部のITコンサルタントに依頼することも有効な方法です。その場合でも、コンサルタントに丸投げするのではなく、コンサルタントと一緒に自社内の調整や関係部門のヒアリングを行い、例外処理やイレギュラー対応も含めた、すべての業務が網羅された業務フローを把握することが重要です。

ステップ② 現状の業務フローを評価し、最適化する

ステップ①で洗い出したすべての業務とフローについて、無駄の有無、システム化の要・不要などを丁寧に検討していきます。例えば、業務に影響しない情報の確認作業を省略したり、意思決定プロセスを簡略化したりといった小さな工夫が、システムをシンプルにし、全体の業務改善につながります。

システムのシンプルさは使いやすさに直結し、使いやすいシステムはITの能力を最大限に引き出します。複雑な業務とフローをいかに最適化できるかがDX成功の鍵と言っても過言ではないでしょう。

例外的な業務や処理については、無理にデジタル化せず、従来のアナログ作業で対応するという選択肢も間違いではありません。デジタル化による恩恵とそれを得るための費用対効果を冷静に見極めることが重要です。

DXは、単なるデジタル化ではなく、ITを活用して業務プロセスを根本から変革し、新たな価値を生み出すための取り組みであるということを忘れないようにしましょう。

自社の業務を客観的に評価することは難しいため、ステップ①と同様に、外部のコンサルタントに依頼して客観的に評価してもらうことも有効な方法です。

ステップ③ システム化フェーズを分けて、素早くスモールスタートで開発・導入する

業務フローを最適化してシステム化すべき業務を特定できたら、それらを実現するためのシステムを、業務への影響度と導入効果などから優先度を決めて、段階的に導入していきます。

システム導入の最初のフェーズで、利用者に「このシステムは使える」と感じてもらうことができると、社内にDXに対する前向きな空気が生まれます。システム導入における利用者の満足度と利用体験は、その後のデジタル化のスピードを左右します。

そのため、改善効果が高く、システム化がしやすい業務など、業務ごとにシステム化の影響度と導入効果から着手とつなげていきましょう。

ステップ④ システム導入の効果検証を行う

システムを導入し一定期間使用したところで、実際に業務がどれだけ効率化されたか、目標とする成果を得られたかを、導入前後で比較して検証し、社内でその結果を共有することで、業務効率への意識とDXへの意欲を高めることができます。

効果検証で期待する結果が出なかった場合も、原因を特定して改善していくことが重要です。改善方法が分からないまま次のフェーズに進んでしまうとシステム全体に影響しかねないため、効果検証と改善のサイクルは慎重に判断する必要があります。

ステップ⑤ 次のフェーズに移行(ステップ③~⑤を繰り返す)

効果検証で目標とする結果が得られたら、次のフェーズのシステム導入を開始します。一度にすべてをシステム化するのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることで、確実に成果を積み上げていくことが大切です。

システム構築/導入の3つの方法

最後に、DX化に欠かせないシステムを構築・導入するための3つの方法を紹介します。

方法① SaaSを利用する

従業員数が100人未満の企業ではSaaSの利用を検討しましょう。BtoB向けのSaaS型専用ツールは各社から提供されており、月額数万円程度の料金で利用できるサービスも多いため、導入コストを抑えてDXを始められます。業務フローを可能な限りツールの仕様に合わせて最適化することで高い導入効果が期待できます。

従業員数が1,000人を超える企業ではSaaSを利用した導入検討をおすすめします。テスト運用で現行業務とのFit&Gapを行ってシステム化における課題を洗い出すことで、次の方法②や方法③による本格導入にスムーズに移行できます。

方法② SaaSを利用してカスタマイズする

従業員数が100人を超える中〜大規模企業では、カスタマイズが可能なSaaSの利用が費用対効果のバランスの取れた選択肢になります。

カスタマイズ性に優れたSaaS型ECプラットフォームには、例えばインターファクトリーの「EBISUMART(エビスマート)」のように、豊富な標準機能を備え、パッケージと同レベルのカスタマイズに対応できるサービスもあります。

SaaSを利用する最大のメリットとして、常に最新の環境で必要な機能を利用できることがあります。デジタル技術はめまぐるしく進化しており、システムの環境や機能には常に “陳腐化”のリスクが伴いますが、SaaSであれば常に最新のシステム環境と機能が提供されるため、企業は安心して利用し続けることができます。

複雑なカスタマイズや外部システム連携にも柔軟に対応可能なEBISUMART(エビスマート)の詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。

方法③ スクラッチ開発する

従業員数が1,000人を超えており、業務における独自性が高い場合にはスクラッチ開発が最適な選択肢となるでしょう。特に日本のBtoB企業では、取引先企業との商習慣や独自の承認申請フローなどの変革が難しく、SaaSやパッケージでは対応しきれないという場合もあるからです。

スクラッチ開発の最大のメリットは、自社の業務に完全にフィットしたシステムを構築できることです。その半面、開発コストと期間が大きくなることに加え、数年でシステムが陳腐化してしまうというリスクがデメリットとして挙げられ、導入後も定期的なシステムリプレースが必要になります。

そのため、スクラッチ開発の検討では、「それらの機能はスクラッチ開発でしか実現できないのか」「業務とフローの最適化は不可能なのか」という点を徹底的に検討し、SaaS利用の可能性を模索すべきです。

ITツールを業務に寄せることだけでなく、業務をシンプルかつ標準化するという意識も持って柔軟かつ最適な選択をすることが、持続可能なDXの実現につながります。

まとめ

国内BtoB企業のDXの取り組みでは、現行の業務やフローをそのままデジタル化しようとするケースも少なくありません。DXが進まない要因として、取引先企業との調整の困難さ、取引先や社内のITに対するリテラシーおよび関心の低さなど、デジタル化における課題の解決を後回しにしがちなこと、そして何より、DXを正しく理解してリードできる人材がいないことなどが挙げられます。

今まさにDXに取り組んでいる、あるいは、取り組もうとしている企業がまず始めるべきことは、現状の業務とフローを細部まで洗い出し、最適化することです。そのうえで、デジタル化すべき業務を特定してシステム導入し、その効果を最大限に引き出すことが、DXの成功につながります。

BtoB-ECの受発注業務のDXを検討されている場合には、インターファクトリーが提供するSaaS型ECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」がおすすめです。EBISUMARTはSaaSの最大のメリットでもある最新のインフラと機能を使用できるだけでなく、オリジナルのカスタマイズや外部システム連携にも柔軟に対応可能です。資料のご請求やサービスの詳細については以下の公式サイトをご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。