2025年3月現在、国内外の新型コロナウイルスの感染状況はすでに落ち着きを見せており、行動制限などの規制も撤廃されたことで、社会全体としてはポストコロナの環境に順応しつつあります。しかし、国内の飲食業界や旅行業界には依然としてその爪痕が残り、経済的ダメージが完全に癒えたとは言い切れない状況です。

国内企業は、コロナ禍をきっかけとして、対面で行う接客や商談から、非対面ビジネスやリモートで完結する業務フローへの転換を余儀なくされました。現在もなお、ECサイトやクラウドなどのITツールを導入して、新しいビジネスモデルに対応することが求められています。

そのため、国や各自治体では、ECサイトを含むITの導入によるビジネスモデルの転換や業務効率化のための補助金制度を用意しており、筆者が調べた限りでは、2025年時点で以下の3つの補助金が挙げられます。

②小規模事業者持続化補助金

③各自治体が提供するIT補助金

もし、これからECサイトの構築を考えている場合は、これらの補助金が支給される対象となるかを一度確認するべきです。特に、①事業再構築補助金の対象となれば、数百万円から数千万円の補助金が支給される可能性があるからです。

しかし、これらの補助金の申請スケジュールには締切があり、申請を行う場合は余裕をもって申請を行う必要があります。いずれの補助金も、令和6年度においても複数回の公募が実施されると見られるため、補助金の申請を検討している場合は、速やかに申請要件を確認しましょう。

本日はインターファクトリーでマーケティングを担当している筆者が、4つのIT補助金について詳しく解説します。

※当記事では、補助金制度についてなるべく分かりやすく解説するよう努めていますが、制度・スケジュールの変更や、制度に対する解釈のズレ、説明不足がないとは言い切れません。必ず、経済産業省や各自治体が提供する情報を確認し、当記事は参考や目安程度に留めておいてください。

掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。

この記事で紹介している表やスケジュールなどは全て、2025年3月末日時点での下記補助金のホームページからの引用となります。

引用元:「事業再構築補助金」(中小企業庁)、「小規模事業者持続化補助金(一般型)」

ECサイト構築などに対する補助金は3つ

2025年3月現在、ECサイトの構築を含めたIT導入に使える補助金は以下の3つです。

②小規模事業者持続化補助金

③各自治体が提供するIT補助金

補助金の額が最も大きいのは、①の事業再構築補助金ですが、補助額が大きい分、事業・業態転換や新事業展開などの思い切った事業再構築が対象となり、細かな要件に該当しなければ、採択(審査を通過し、補助金の対象となること)されません。

①事業再構築補助金に比べると、②③の補助金は、一般的に「ITツールを導入することによる、事業者の業務効率化・売上アップのサポート」を目的としており、補助金額は小さいですが、申請へのハードルも低いです。

ここで注意すべき点として、これらの全ての補助金は、1事業(事業者ではなく事業の単位)に対して、複数の補助金を受けることはできない、という点です。(申請自体は可能だが、複数の補助金が採択された場合は一つに絞る)

内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。

事業再構築補助金「その他のご質問(よくあるご質問)」より引用

自社や事業の規模感、課題、補助金の趣旨などを踏まえて、自社に最も合う補助金を選ぶべきです。単に補助額の大小で選ぶべきではありません。それでは、一つずつ解説していきます。

①事業再構築補助金

この補助金は、単なるITツールの導入やECサイト・WEBの構築費用を対象とする制度ではなく、ポストコロナ時代に向けた事業の再構築や構造転換に取り組む中小企業を支援する制度です。例えば、新たな市場への進出や業態転換など、企業が今後の成長分野に向けて大胆な変革に取り組む場合に申請することができます。

補助額は最大で中小企業6,000万円、中堅企業1.5億円(※いずれも大規模な賃上げを行う場合の上限)と、他の補助金に比べて高額です。また、補助率は中小企業で1/2(※要件を満たせば2/3)、中堅企業で1/3(※同1/2)となっています。

なお、従来の「コロナの影響」を要件とする枠は「コロナ回復加速化枠」として残されていますが、本補助金の主眼は「成長分野への進出」や「産業構造の変化への対応」に置かれています。そのため、過去にコロナ禍で影響を受けたかどうかだけでなく、今後の発展可能性や付加価値の向上計画が審査上重要視されます。

また、補助金を受け取るには、金融機関や認定支援機関と連携した事業計画の策定が必要であり、補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年平均成長率3〜4%の増加を見込む必要があります。

この補助金では、かつて対面を主軸としたビジネスを行っていた事業者が、時代の変化や社会構造の転換を受けて、ITを活用した新たなビジネスモデルや業態に挑戦するケースが、事業再構築補助金の支給対象となります。そういう意味では、ECサイトの導入は、従来のビジネスモデルからの脱却を象徴するソリューションの一つと捉えることができるでしょう。

もちろん、この補助金は、単なるIT導入ではなく、中長期的な付加価値向上を実現できるかどうかが問われる制度です。とくに「大規模賃上げ枠」などの特別枠では、補助事業終了後の3~5年間にわたり年次報告書の提出が義務付けられ、計画した成果に達しない場合には補助金の一部返還を求められる可能性もあります。

引用元:事業再構築補助金 第13回公募の概要(中小企業庁)

②小規模事業者持続化補助金

この補助金は、日本商工会議所が提供している補助金制度で、数人〜20人以下の小規模事業者および特定非営利活動法人が対象となります。

こちらも2021年までは、コロナ禍に対応した特別枠が設けられていましたが、現在はなくなりました。ただし、一般型は継続して募集を行っており、ECサイトの導入経費などに対する補助金はこちらから申請できます。

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金「小規模事業者持続化補助金(一般型)とは」より引用

事業者の取り組み方によりいくつかの申請類型に分かれますが、単純にECサイトの構築に対する補助金としては「通常枠」になり、上限は50万円かつ必要経費の3分の2までの金額となります。

③各自治体が提供するIT補助金

最後に、全国の自治体が独自に提供しているものが、各自治体が提供するIT補助金です。例えば、愛媛県松山市では、以下のようなIT補助金が用意されています。

「松山市デジタル化推進補助金」では、業務の生産性向上を図るため、ITツールを導入する中小企業等に対し、最大20万円の補助金を交付しています。

こちらも「業務効率化」などを趣旨とした補助金ですが、審査の中で、業務転換や変革を目的としたECサイトの導入をしっかりと説明することができれば、採択される可能性は十分にあります。

また、東京都では「中小企業デジタル化促進事業補助金」が実施されています。この制度は、都内の中小企業が業務効率化や売上向上、生産性向上を目的にデジタルツールを導入する際に、その費用の一部(最大150万円)を補助するという内容です。補助率は2/3以内で、クラウドサービスや業務管理ツール、ECサイト構築サービスなどが補助対象に含まれますU

ECサイトの新規構築や既存サイトの機能強化などにも活用できるため、都内の事業者にとっては非常に実用的な支援制度です。

このように、各自治体でも、IT補助金が用意されているため、まずは事業拠点を置く自治体のホームページを検索してみましょう。

それでは、以下で「①事業再構築補助金」と「②小規模事業者持続化補助金」に戻り、概要を詳しく解説していきます。

・①事業再構築補助金の解説についてはこちらをクリック

・②小規模事業者持続化補助金(一般型)の解説についてはこちらをクリック

①事業再構築補助金の対象は「中小企業」か「中堅企業」

まず、「事業再構築補助金」の対象は以下の規模の企業に限られますので、資本金が10億円超の大企業は該当せず、補助金を申請することはできません。

以下、「事業再構築補助金」公募要領(第13回)に沿って解説いたします。

事業再構築補助金の対象企業

・中堅企業

下記に、中小企業と中堅企業の範囲をまとめます。

◆中小企業の範囲

製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

【注2】 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。

【注3】 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

◆中堅企業の範囲

中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

中堅企業という表現だと「小さそうな企業が対象なのか?」と思われるかもしれませんが、資本金10億円未満が対象なので、一般的な感覚だと、ある程度名の知れた会社も、中堅企業に該当することが多いはずです。

参考資料:「事業再構築補助金」公募要領(第13回)P8

事業再構築補助金には「通常枠」と「特別枠」がある

事業再構築補助金には、全3種類の枠があります。

| 枠 | 補助額 | 補助率 |

| ① 成長分野進出枠(通常類型) | ・中小企業 【従業員数20人以下】最大1,500万円(賃上げで2,000万円) 【従業員数21~50人】最大3,000万円(賃上げで4,000万円) 【従業員数51~100人】最大4,000万円(賃上げで5,000万円) 【従業員数101人以上】最大6,000万円(賃上げで7,000万円) ・中堅企業 最大1億円(賃上げで1.5億円) |

中小企業:1/2(賃上げ要件を満たせば2/3) 中堅企業:1/3(賃上げ要件を満たせば1/2) |

| ② 成長分野進出枠(GX進出類型) | ・中小企業 【従業員数20人以下】最大3,000万円(賃上げで4,000万円) 【従業員数21~50人】最大5,000万円(賃上げで6,000万円) 【従業員数51~100人】7,000万円(賃上げで8,000万円) 【従業員数101人以上】8,000万円(賃上げで1億円) ・中堅企業 1億円(賃上げで1.5億円) |

中小企業:1/2(賃上げ要件を満たせば2/3) 中堅企業:1/3(賃上げ要件を満たせば1/2) |

| ③ コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】 最大500万円 【従業員数6~20人】 最大1,000万円 【従業員数21人以上】 最大1,500万円 |

中小3/4(※2/3) 中堅2/3(※1/2) ※コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合 |

なお、更なる支援措置として「卒業促進上乗せ措置」「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」が用意されており、より多くの補助金を受け取ることができます。

① 成長分野進出枠(通常類型)

ポストコロナや市場縮小といった課題に直面する事業者の、成長分野への事業再構築を支援します。要件は以下の通りです。

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】

③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

④ 以下(a)(b)のいずれかを満たすこと。(a)を選択する場合は、(a1)(a2)の両方を満たすこと。

(a1)事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】

(a2)取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】

(b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施

しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めること【市場縮小要件】<補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】

⑤ 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること

⑥ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

② 成長分野進出枠(GX進出類型)

ポストコロナ時代に対応しつつ、国が定めた「グリーン成長戦略」の14分野に関係する取り組みを新たに始める企業向けの支援です。要件は以下の通りです。

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】

③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

④ 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】

⑤ グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX 進出要件】

グリーン成長戦略について、詳しくは下記をご覧ください。

③ コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

コロナ禍の終息後、最低賃金の引上げによる影響が大きい事業者の事業再構築を支援します。要件は以下の通りです。

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】

③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

④ コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】※

⑤ 2023 年 10 月から 2024 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】(※)④については、任意の要件となります。満たさない場合は、補助率が引き下がることになります。

3つの主要な申請要件

まず事業再構築補助金の主要な申請要件を把握しておきましょう。

要件1:事業再構築に該当する取組であること

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

参考資料:事業再構築指針(中小企業庁)

例えば、対面ビジネスからECサイトを構築してオンラインビジネスへと進出するケースなどが該当します。

要件2:認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

この要件は非常に分かりにくいのですが「認定経営革新等支援機関」とは、以下が該当します。

◆認定経営革新等支援機関の例

・税理士

・公認会計士・監査法人

・中小企業診断士

・金融機関(銀行・信用金庫)※及び、上記に準ずるもの等。また認定されていなくてもこれに該当するケースがあり、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

参考資料:「認定経営革新等支援機関等の一覧(令和2年11月30日時点)」(中小企業庁)

参考:「認定経営革新等支援機関」(中小企業庁)

つまり、上記の「認定経営革新等支援機関」に該当する方と、一緒に事業計画を策定しなくてなりません。まずは、顧問の税理士に相談して、その税理士が対応できない場合に、認定経営革新等支援機関を探してみるのが良いでしょう。

要件3:付加価値額の向上を見込む事業計画であること

補助事業終了後3~5年で、次のいずれかを満たすことが求められます。

・付加価値額の年平均成長率3.0~4.0%以上の増加

・従業員一人あたり付加価値額の年平均成長率3.0~4.0%以上の増加

付加価値額とは、「営業利益+人件費+減価償却費」の合計を指します。

補助対象経費

補助金の性質上、全ての経費が対象になるわけではありません。例えば、人件費や車両購入費、あるいは商品などは対象になりません。詳しくは下記資料をご覧ください。

.png)

引用元:事業再構築補助金の概要「8.補助対象経費」(中小企業庁)

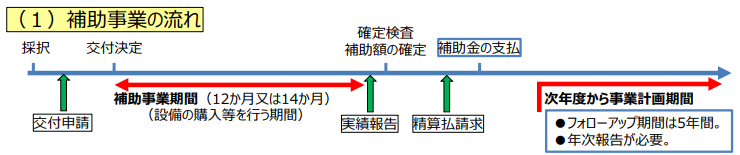

補助金支払までのプロセス「補助金は後払い!先に自社で費用を支払う必要あり」

当補助金に限らず、国から提供されている多くの補助金は「後払い」が基本です。ですから、事業のために支払う費用は、いったん自社で賄う(金融機関からの援助を含む)必要があります。

下記をご覧ください。

図を見てもらうと分かる通り、補助金の支払いは事業者により支出を確認した後に支払われます。また、補助金を受け取った後も、5年間は経営状況等の年次報告が必要となり、補助金で購入した設備の厳格な管理が求められます。報告を怠った場合は、補助金の返還が求められてしまうので注意しましょう。

また、特別枠では、当初予定している成長を達成できなかった場合、状況に鑑みて、補助金の一部返還が求められる場合があります。当然、不正・不当行為があった場合も、補助金の返還が求められ、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。

事業再構築補助金の3つの注意点

注意点①定款の変更

この補助金の支給を受けることになり、業種転換、事業転換などを実行する場合は、法人の定款を変更する必要があります。しかし、これは採択後でも問題ありません。

注意点②ITベンダーを迅速に選定する

事業者がITベンダーを選定する場合は、十分な時間をかけて、数社からの提案やコンペを行い、選定していく方法が一般的です。しかし、事業再構築補助金の申請スケジュールには期限があるため、早い段階で、ITベンダーを選定し、補助金を使う前提で話を進める必要があります。

補助金の種類は違いますが、以前、政府の補助金申請を検討されていたお客様に、限られたスケジュールの中で、サイトリリースまでの対応のスピード感と標準機能の豊富さを評価いただき、弊社サービス「EBISUMART」を採用いただく事例がございました。それだけ、スピードが重要となるのです。

クラウドコマースプラットフォーム:EBISUMARTの公式ホームページ

注意点③事業が異なれば、1事業者で複数の申請ができる

もし、1事業者において、内容が異なる別の事業がある場合は、それぞれの事業において、事業再構築補助金を申請することが可能です。

なお、これ以外にも多くの疑問点などあると思いますが、下記のFAQが非常に参考になるので、一読ください。

②小規模事業者持続化補助金(一般型)

小規模事業者が、販路開拓や業務効率化を目的とした取り組みに対して補助が受けられる制度です。商工会・商工会議所が申請のサポートを行うため、初めてでも比較的取り組みやすいのが特長です。

以下、小規模事業者持続化補助金<一般型> 第13回公募 公募要領に沿って解説いたします。

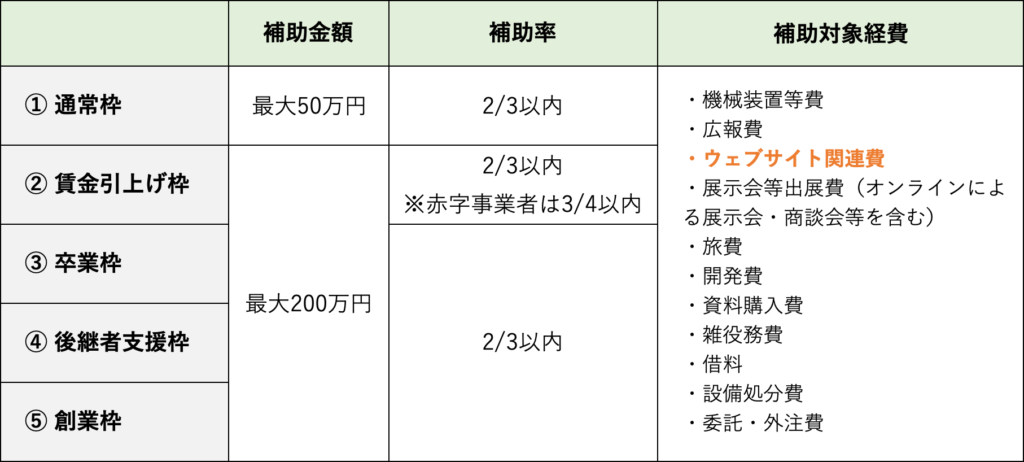

小規模事業者持続化補助金は主に5種の枠に分かれる

の補助金の枠は通常枠の他に、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の4つの特別枠があります。

① 通常枠

==>小規模事業者が自ら策定した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓や業務効率化の取り組みの支援を目的とする。

② 賃金引上げ枠

==>販路開拓の取り組みに加え、従業員の賃金引き上げに取り組む事業者(最低賃金+30円以上)を優遇し、地域の所得向上の促進を目的とする。※赤字事業者には補助率3/4を適用。

③ 卒業枠

==>小規模事業者が販路拡大とともに雇用を拡大し、従業員数の上限を超えて事業規模を拡大する成長志向の取り組みを支援することを目的とする。

④ 後継者支援枠

==>アトツギ甲子園のファイナリスト・準ファイナリストに選出された事業者による、事業承継後の新たな販路開拓や挑戦的な取組みの支援を目的とする。

⑤ 創業枠

==>「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者による、創業初期における販路開拓の取組みを後押しし、地域での定着と成長を支援する。

これら5つ、全ての枠でECサイト構築は補助対象になります。

ただし、どの枠でも「販路開拓のために必要な取り組み」であることが前提となるため、ECサイトが「新たな顧客獲得」や「販路拡大」にどう貢献するかを、事業計画にしっかり記載することが大切です。

単なるリニューアル(デザイン変更など)では補助対象外になる可能性があるため、「機能追加」や「新規販売チャネル構築」の文脈で整理しましょう。

◆補助率・金額比較表

下記は補助額や補助率、また対象となる経費をまとめたものです。補助対象経費のうち「ウェブサイト関連費」がECサイトの構築にあたる経費となります。

詳しくは、下記のガイドブックをご確認ください。

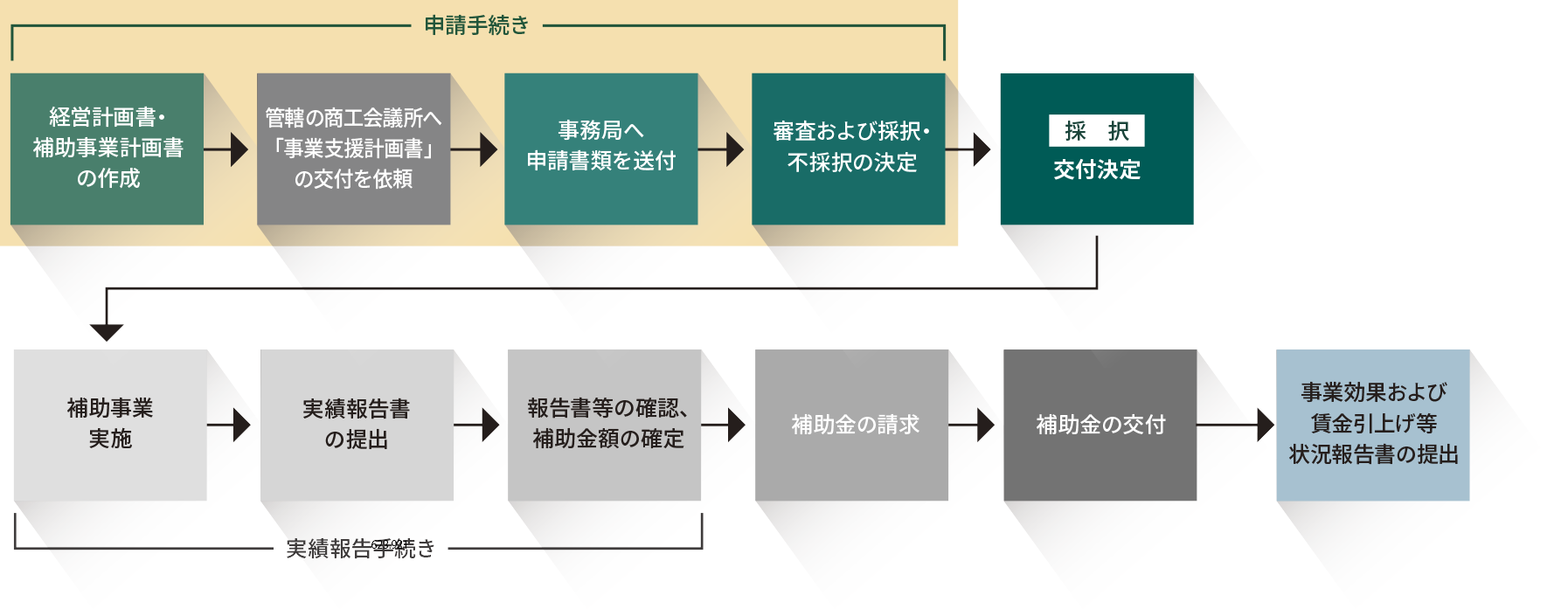

小規模事業者持続化補助金の申請手続き

小規模事業者持続化補助金の申請から事業実施までの流れについては、下記の通りです。

ここで気をつけなければいけない点は、交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため事業開始のタイミングに注意が必要なこと、申請には商工会議所・商工会の支援が不可欠であること、さらに実績報告の不備によっては補助金の減額や返還が求められる可能性があることです。

補助金制度を活用して、ECサイトを検討している方へ

本日は、ECサイトを構築する場合に利用できる補助金について、解説しました。

もし、国や自治体の補助金を活用してECサイトを構築する場合は、実績のある弊社サービス「EBISUMART」もご検討いただければと思います。各補助金には、それぞれの申請スケジュールがあり、ECベンダーの選定や補助金申請までのスピードが重要です。そのため、ゼロから作るスクラッチのECシステムでは非常に時間がかかり、補助金申請には向きません。

弊社は、クラウドベースのECサイトでありながら、パッケージのECシステムと同じように個別カスタマイズが可能であり、中・大規模以上のEC事業者に支持されており700社に導入した多くの実績がございます。詳しくは下記ホームページよりご覧ください。

クラウドコマースプラットフォーム:EBISUMARTの公式ホームページ

※当記事では、補助金制度についてなるべく分かりやすく解説するよう努めていますが、制度・スケジュールの変更や、制度に対する解釈のズレ、説明不足がないとは言い切れません。必ず、経済産業省や各自治体が提供する情報を確認し、当記事は参考や目安程度に留めておいてください。

掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。