「既存の販売方法だけでは限界を感じている。販売チャネルを広げたいが、何から始めればいいのか?」

「競合はさまざまな場所で売上を伸ばしているのに、自社は取り残されている気がして不安だ」

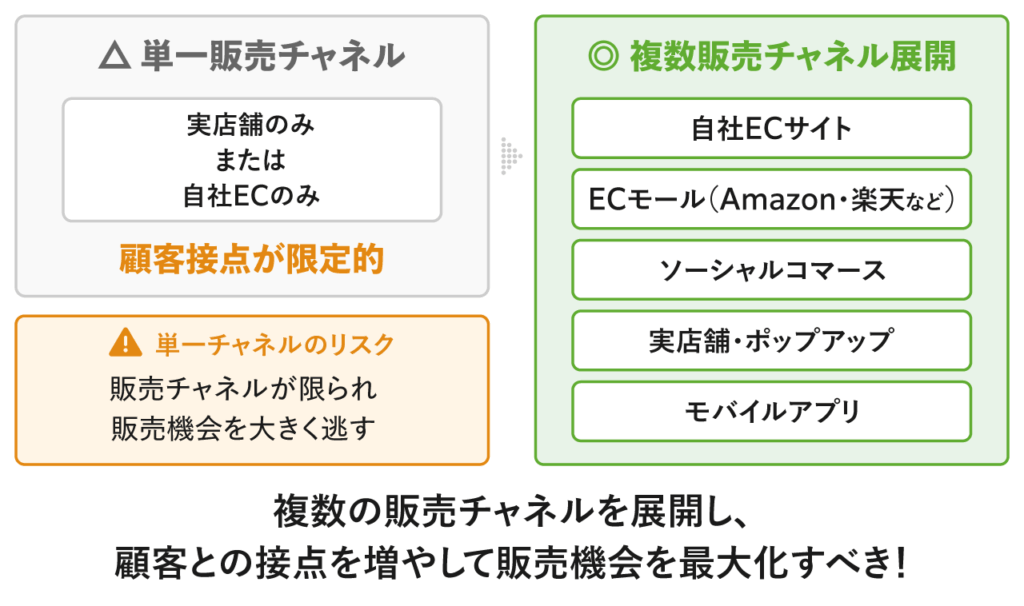

このような悩みを抱えているならば、転換のチャンスです。というのは、消費者の購買行動が多様化する現代において、単一の販売チャネルに頼る戦略は危険だからです。

顧客接点が限られていれば、販売機会を大きく逃します。実際、顧客はSNSで情報を得て、モールで比較検討し、自社サイトで購入する──、といった複雑な行動をとるようになりました。この変化に対応できない企業は、気付かぬうちに顧客を競合に奪われてしまいます。

本記事では、EC事業の成長に不可欠な販売チャネルの基本知識から実践的な戦略まで、体系的に解説します。

◆この記事を読むと得られるメリット

・自社に最適な販売チャネルの選び方が分かる

・チャネル運用における具体的な注意点を把握できる

販売チャネル戦略の構築は、EC事業を急成長させ得る重要な打ち手です。ぜひ本記事の情報をご活用ください。

1.販売チャネルとは何か?ECビジネスにおける基本概念と重要性

まずは、販売チャネルに関する基礎知識から整理していきましょう。

② ECにおける販売チャネルの役割

③ 販売チャネル戦略が必要な理由

④ 販売ルート・流通チャネルとの違い

1-1.販売チャネルとは商品を顧客に届けるための経路全体を指す概念

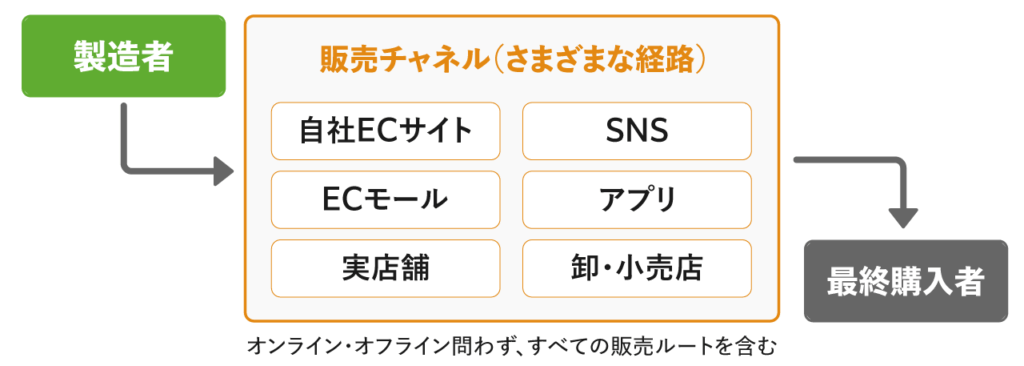

販売チャネルとは、製造者から最終消費者へ商品が届くまでのあらゆる経路を意味するマーケティング用語です。

かつては、卸売業者や小売店舗を経由する流通経路を指す言葉でした。一方、デジタル化が進んだ現在では、自社運営のECサイト、Amazon・楽天といったECモール、InstagramなどのSNS、専用アプリなど、オンライン・オフラインを問わず、すべての販売ルートを含んで、販売チャネルの語句が使われます。

「販売チャネルをどう選択するか?」は、単なる販売手段の問題ではありません。ブランド体験・顧客との関係性・収益構造、すべてに影響を与えます。

つまり、販売チャネルは「どこで・どのように商品を販売するか」という戦略の根幹であり、企業が顧客と接触する接点そのものです。

1-2.ECにおける販売チャネルの役割

ECサイトの成長には、販売チャネルを体系的に設計・管理する取り組みが不可欠です。

たとえば、高級ブランドが直営ECと直営店舗でのみ販売する戦略は、希少性とブランド価値を保つための販売チャネル設計です。

一方、化粧品メーカーがEC以外に、ドラッグストア・バラエティショップなど多様なチャネルで販売するのは、利便性を高めて購買機会を最大化する戦略と言えます。

適切なチャネルを選べば、商品の認知拡大と売上増加が同時に実現できますが、選択を誤れば集客コストばかりかさみ、成果が出ません。

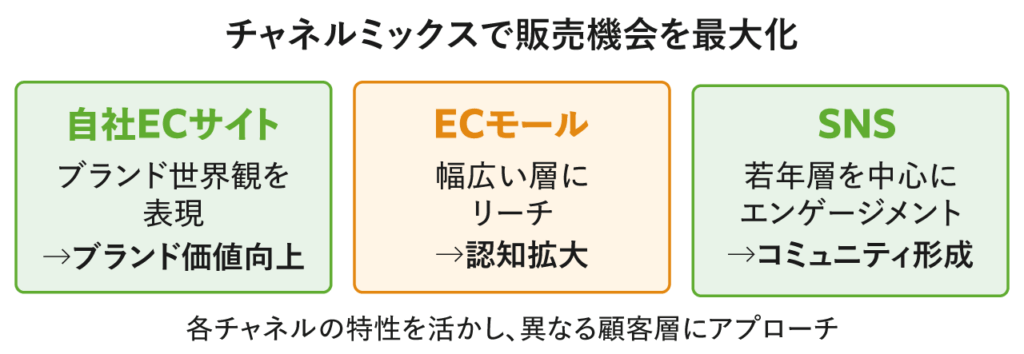

ECでは、複数のチャネルを組み合わせる「チャネルミックス」が有効です。自社サイトだけでなくモールやSNSを併用すれば、各チャネルが持つ異なる顧客層にアプローチでき、販売機会が飛躍的に増えます。

たとえば、「自社ECサイトでブランド世界観を表現しながら、楽天市場で幅広い層にリーチし、Instagramで若年層とエンゲージメントを築く」といった戦略が考えられます。

販売チャネルごとにコスト構造や収益性が異なるため、商品特性や事業フェーズに応じた最適な組み合わせを見極める必要があります。

1-3.販売チャネル戦略が必要な理由

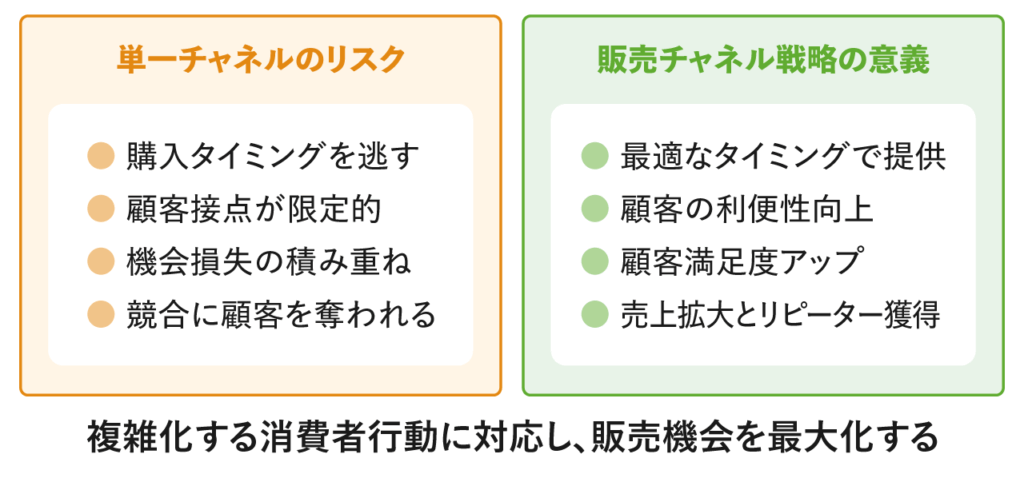

現代の消費者行動は、複雑化の一途をたどっています。

顧客は実店舗で商品を確認してからネットで最安値を探したり、SNSで口コミを調べてから公式ECサイトで購入するなど、複数の接点を行き来する購買行動が常態化しました。

この変化に対応できず単一チャネルに固執すれば、顧客が購入を望むタイミングで自社商品を提示できず、機会損失が積み重なります。

一方、販売チャネル戦略を構築すれば、顧客が求めるタイミング・場所で商品を提供できる環境が整います。

たとえば、実店舗とECで在庫を共有して相互に補完したり、SNSからスムーズに購入ページへ誘導する導線を設計するなど、顧客の利便性を高める仕組みを作ります。結果として顧客満足度が向上し、売上拡大とリピーター獲得につながります。

1-4.販売ルート・流通チャネルとの違い

「販売チャネル」と似た用語に「販売ルート」や「流通チャネル」があります。

これらは商品が消費者へ届く経路を指す点で共通していますが、意味には違いがありますので、整理しておきましょう。

◆用語の使い分け

・販売チャネル:マーケティングの観点から、顧客への販売手段に焦点を当てた表現です。オンライン・オフラインを含む広義の販売経路を意味します。

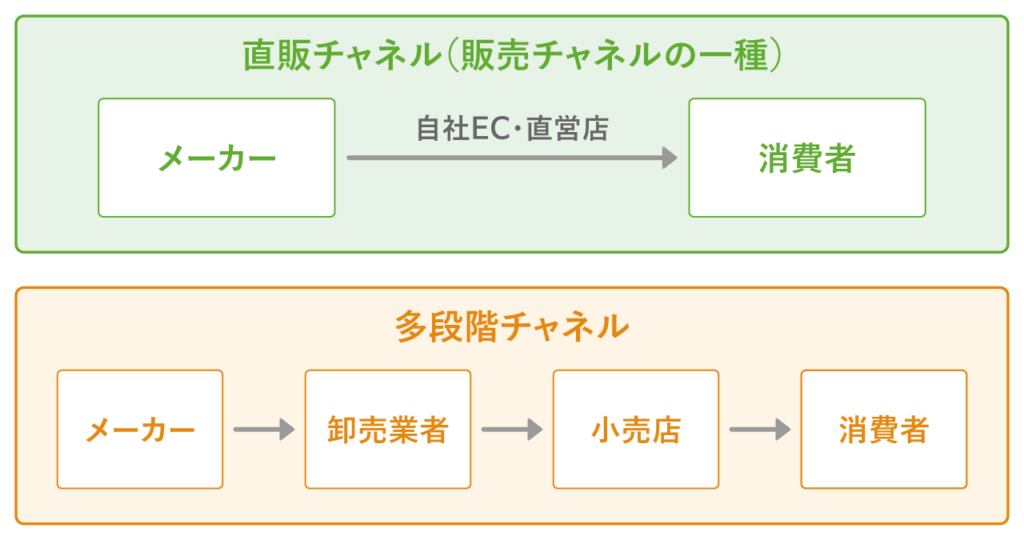

・流通チャネル:物流・流通の視点で、商品が製造者から消費者へ流れる経路全体を指します。メーカー→卸売業者→小売店→消費者という中間業者の構造に着目する際に使われます。

・販売ルート:販売チャネルとほぼ同義で、販路や販売経路とも言い換えられます。

たとえばメーカーが自社ECで消費者に直接販売する形態は、流通チャネル上は「直販」に分類されますが、これも販売チャネルの一種です。一方、卸業者や小売店を経由する流通形態は「多段階チャネル」と呼ばれます。

いずれの用語も、商品を顧客に届ける経路を体系的に捉える概念です。販売チャネル戦略を考える際は、流通構造の全体も、視野に入れる必要があります。

2.ECに関連する主要な6つの販売チャネルの特徴

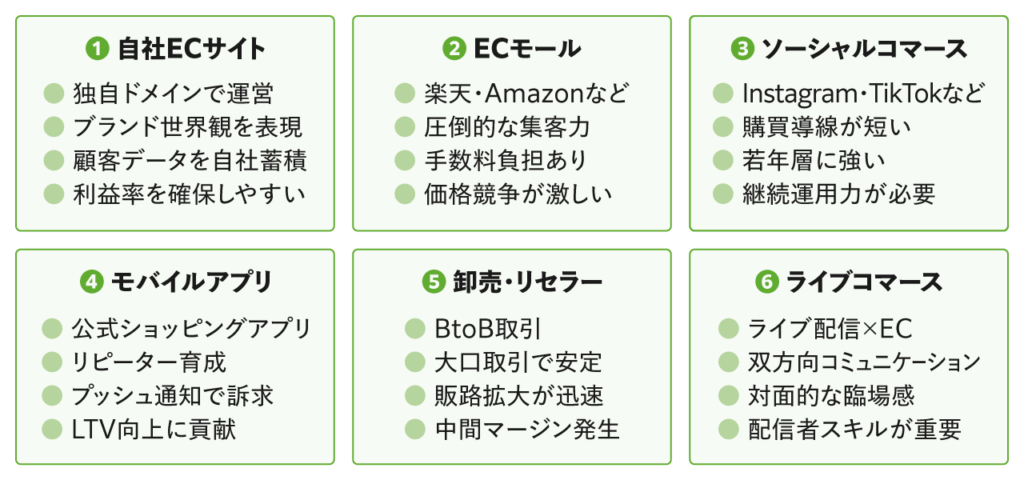

ECで活用できる販売チャネルは多岐にわたります。各チャネルの特性を理解し、自社商品との相性を見極めることが成功への第一歩です。ここでは代表的な6つのチャネルについて解説します。

② ECモール(楽天市場・Amazonなど)

③ ソーシャルコマース(Instagram・TikTokなど)

④ モバイルアプリ

⑤ 卸売・リセラー経由販売

⑥ ライブコマース

2-1.自社ECサイト

自社ECサイトは、企業が独自に運営するオンラインストアです。サイトデザイン・価格設定・決済方法・配送オプションまで自社の裁量で自由に設計でき、ブランドの世界観を一貫して表現できる点が最大の魅力です。

◆自社ECサイトの特徴

・ブランド体験の自由度:サイト全体を自社の世界観で統一でき、ファンとの関係構築に最適です。顧客データも自社で蓄積できるため、購買履歴・行動データを活用した精緻なマーケティングが可能になり、長期的な顧客関係の構築に適しています。

・利益率の確保:モールと異なり出店手数料の負担がなく、利益率を確保しやすい点が強みです。顧客の声を直接収集してサービス改善に活かせる点も、中長期的な事業資産となります。

・集客コストと運営負担:SEO対策・広告出稿・SNS運用などで継続的にトラフィックを獲得する努力が欠かせません。システム保守・顧客対応などの継続的な運営体制も必要で、初期投資と運営コストが発生します。

自社ECサイトは、長期的なブランド価値の蓄積と顧客ロイヤリティ向上において、重要なチャネルです。顧客との直接的な関係を構築し、自社の資産として育てたい企業にとって、欠かすことのできない販売チャネルです。

自社ECサイトはプラットフォーム選定も重要ですが、おすすめしたいのはインターファクトリーが提供するECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」です。クラウド型のため、常に最新バージョンを自動的に利用でき、セキュリティや機能面の優位性が高いプラットフォームです。詳しくは以下の資料にてご確認ください。

2-2.ECモール(楽天市場・Amazonなど)

ECモールは、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどに出店する形態です。

モール自体が膨大な集客力と顧客基盤を持っており、国内では全EC売上の多くを、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングが占めています。出店すれば、自社単独では到達できない多数の消費者に、商品を届けられます。

◆ECモールの特徴

・圧倒的な集客力:モールが持つトラフィックを活用でき、短期間で売上を立てやすい環境です。モール利用者は購買意欲が高く、商品カテゴリで検索して比較検討する行動をとるため、新規顧客獲得の即効性が高い点が利点です。

・手数料負担と価格競争:販売額に応じた出店料や手数料が発生し、利益率は自社ECより低下します。競合商品が常に並ぶため、価格競争に巻き込まれやすい環境です。他社との価格比較が容易なため、利益率の確保が課題になります。

・独自ブランディングの限界:モールのフォーマットに従う必要があり、自社らしさを表現する余地が限られます。顧客情報がモール側に蓄積されるため、自社でのデータ活用には制限があります。長期的な顧客資産の構築という観点では、限界があります。

ECモールは売上拡大のスピードを重視する場合に有力な選択肢ですが、依存度が高まるリスクには注意が必要です。自社ECとのバランスを考えた戦略的な活用が求められます。

2-3.ソーシャルコマース(Instagram・TikTokなど)

ソーシャルコマースは、Instagram・TikTokなどソーシャルメディア上で商品を販売するチャネルです。

近年、これらのプラットフォームにショップ機能が実装されています。ユーザーが日常的に利用する場で商品と出会い、興味を持った瞬間にそのまま購入へ進めます。

◆ソーシャルコマースの特徴

・購買導線の短さ:ユーザーが普段使うフィード上で商品を発見し、数タップで購入完了できる利便性があります。若年層を中心に、急拡大しています。

・若年層へのリーチ力:10〜30代を中心にSNSでの情報収集・購買が定着しており、この層へのアプローチに最適です。ファッション・コスメなどビジュアル訴求力の高い商材では、特に効果的です。

・継続的な運用力が必要:魅力的な投稿・動画・ライブ配信を継続的に行い、フォロワーの関心を維持する運用力が求められます。プラットフォームのアルゴリズム変化に左右されやすい側面もあり、常に最新トレンドを追う必要があります。

ソーシャルコマースは、顧客エンゲージメントを深めながら売上につなげる次世代チャネルとして、今後さらに重要性が増すでしょう。ブランドと顧客が双方向にコミュニケーションできる貴重な接点です。

詳しくはソーシャルコマースの4つのSNSプラットフォームを解説の記事もあわせてご覧ください。

2-4.モバイルアプリ

モバイルアプリは、企業が自社の公式ショッピングアプリを提供し、アプリ内で商品閲覧・購入を完結させるチャネルです。

スマートフォン経由の購買が主流になるなか、専用アプリはリピーター顧客との関係強化に威力を発揮します。一度インストールされれば、自社アプリ経由での繰り返し購入を促進できます。

◆モバイルアプリの特徴

・プッシュ通知による直接訴求:新商品やキャンペーン情報を直接スマートフォンへ届けられるため、Webサイトやメールより高い開封率で顧客にリーチできます。タイムリーな情報配信によって、購買機会を逃さず、顧客との接触頻度を高められます。

・リピーター育成に強み:ロイヤリティプログラムと組み合わせると、LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)の向上に大きく貢献します。絞り込み検索・お気に入り登録・会員限定セールなどで購買体験を最適化し、ポイント・スタンプなどで顧客を囲い込みます。

・開発・運用コストの負担:アプリ開発・維持には技術リソースとコストがかかり、初期の開発費用に加え、OS・端末の多様化に対応した継続的なアップデートと保守体制の整備が必要です。

モバイルアプリは、一定の顧客基盤を持ち、購入頻度が高い商材を扱う企業に適したチャネルです。リピート率の向上と顧客との深い関係構築を目指す企業にとって、投資する価値があります。

アプリに関しては、売上をグっと伸ばす「ECサイトのアプリ化」を徹底解説の記事もあわせてご覧ください。

2-5.卸売・リセラー経由販売

卸売やリセラー経由の販売は、自社が最終消費者に直接売るのではなく、卸売業者や小売事業者へまとめて商品を販売し、その先で消費者に届けてもらう形態です。

昔から存在する流通モデルですが、現在も有効で、EC全体の一定割合は卸売取引によるものです。一度に大量取引ができるため在庫を効率よくさばけます。

◆卸売・リセラー経由販売の特徴

・大口取引による安定性:一度に多数の商品を販売でき、在庫回転率の向上と資金繰りの改善につながります。キャッシュフローが安定するため、生産計画や事業運営の予測が立てやすくなります。

・販路拡大の迅速性:小売パートナーが販売を代行してくれるため、自社単独では進出困難な地域や市場にも商品を届けられます。既存の流通網を活用すれば、地方の専門店や海外市場への展開など、新規市場への参入スピードが速まります。

・利益率と顧客接点の制約:中間マージンが発生して利益率は低下し、マージン分だけ利益が圧縮されます。エンド顧客との直接接点を失うため市場ニーズの把握が難しく、顧客データや声を直接得られないため、自社直販チャネルとのバランスが重要です。

卸売は販路拡大とリスク分散の手段として、他チャネルと組み合わせて活用するのが賢明です。直販チャネルで顧客の声を収集しながら、卸売で販売量を確保する戦略が効果的です。

2-6.ライブコマース

ライブコマースは、動画のライブ配信とECを融合させた新しい販売形態です。配信者がリアルタイムで商品を紹介し、視聴者はコメントで質問しながらその場で購入できる双方向性が特徴です。

◆ライブコマースの特徴

・リアルタイム双方向コミュニケーション:オンライン上でありながら、対面販売のような臨場感と安心感を提供できます。視聴者の疑問にその場で答えることで、購買率が高まります。

・エンターテインメント性と話題性:人気配信者による魅力的な演出が視聴者の購買意欲を刺激し、これまでリーチできなかった層との出会いを生みます。配信者のスキル(話術・演出力・商品知識)が成果を大きく左右するため、人材確保と育成が課題です。

・顧客反応データの収集:コメント・質問から生の声を得られ、商品改善やマーケティングに活用できます。視聴者の反応をリアルタイムで確認できるので、どの訴求ポイントが響くのか、今後のプロモーション戦略にも役立ちます。

ライブコマースは、オンライン接客の新しい形として、対面要素を求める顧客との接点強化に有効なチャネルです。顧客とのエンゲージメントを深めながら、売上につなげましょう。

詳しくはライブコマースとは?基本知識とおすすめな業界・ジャンルを解説の記事で解説しています。

3.自社に最適な販売チャネルを選ぶ4つの判断基準

販売チャネルは先ほどご紹介した以外にも数多くありますが、自社の状況を冷静に分析し、効果の高いチャネルを見極めることが重要です。ここでは4つの判断軸と選定プロセスを解説します。

② 【ターゲット顧客】顧客層の購買行動とチャネル利用傾向を分析する

③ 【予算とリソース】初期投資と運用コストから実現可能性を判断する

④ 【競合状況】業界動向と競合の成功事例から戦略的に選択する

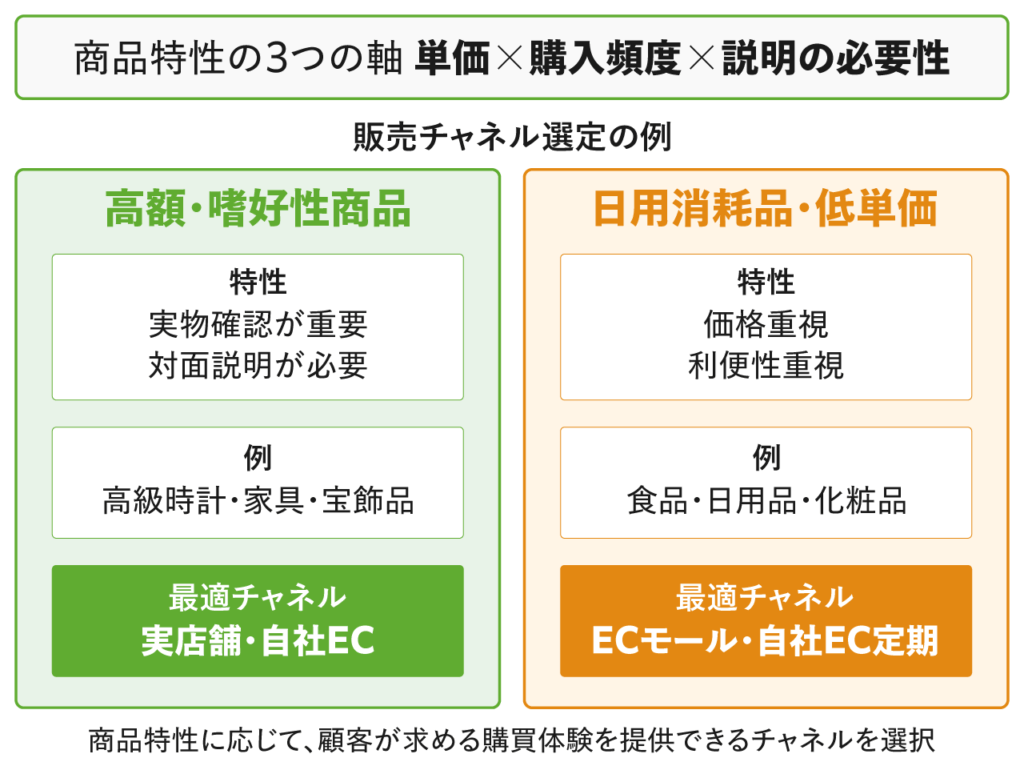

3-1.【商品特性】単価・購入頻度・説明の必要性から適切なチャネルを見極める

商品自体の特性によって、相性の良い販売チャネルは大きく変わります。

商品単価・購入頻度・説明の必要性という3つの軸から、最適なチャネルを見極めましょう。

具体的には、高額商品や嗜好性の強い商品では、顧客は実物確認や対面説明を求める傾向が強くなります。逆に日用消耗品や低単価商品は購入ハードルが低く、価格と利便性が重視されます。

たとえば、高級時計ブランドが店舗体験を重視するのは、商品価値を五感で伝える必要があるためです。実店舗・ポップアップで体験提供し、信頼を構築してから自社ECへ誘導する戦略が効果的です。

一方、日用消耗品は価格比較しやすいモール出店で大量販売を狙い、リピート購入前提の消耗品なら自社ECやアプリで定期購入モデルを構築して安定収益を確保する、といった戦略が考えられます。

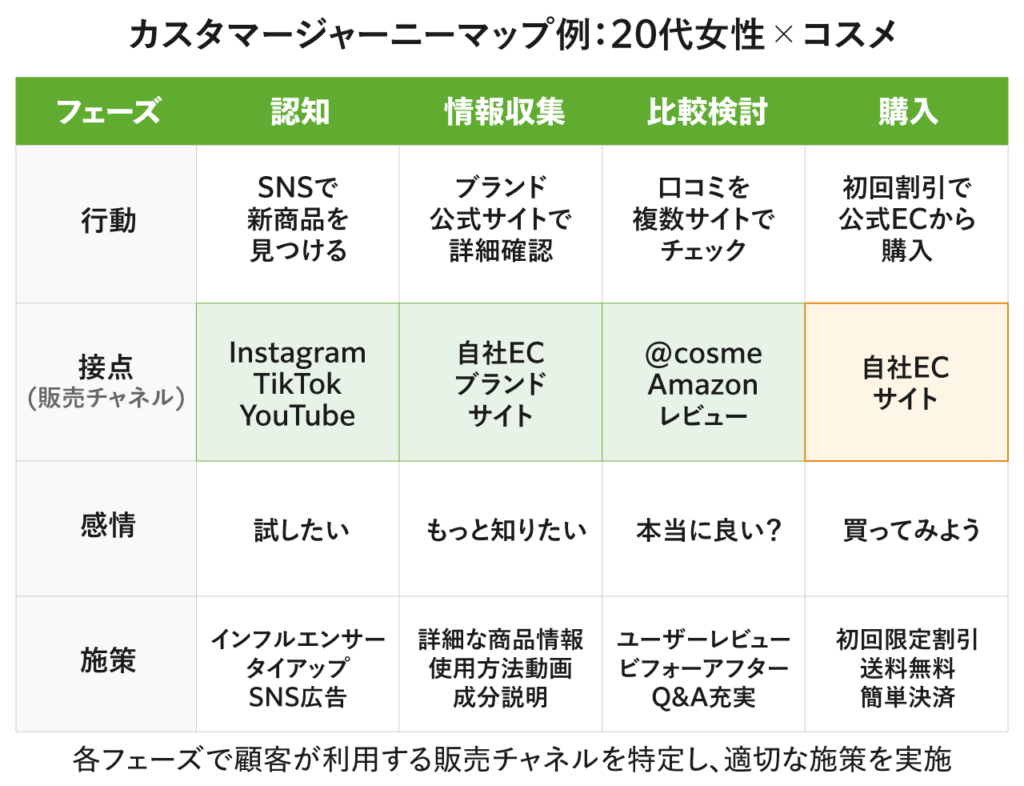

3-2.【ターゲット顧客】顧客層の購買行動とチャネル利用傾向を分析する

ターゲット顧客の属性と行動は、深く理解しなければなりません。年齢・性別・地域・価値観・ライフスタイルなどにより、好むチャネルや情報を収集する手段は大きく異なるからです。

たとえば、若年層はTikTokでトレンドを追い、そのままSNS経由で購入するケースが増えています。シニア層はテレビ・折込チラシ・店舗での対面接客を信頼する傾向が根強く、オンライン利用には慎重な人も少なくありません。

具体的には、ターゲット顧客が「どこで商品を知り、どこで買うか」というカスタマージャーニーマップを描くことが役立ちます。

顧客の体験を「旅」になぞらえて時系列で整理すると、どのような販売チャネルを持つべきかが見えてきます。

3-3.【予算とリソース】初期投資と運用コストから実現可能性を判断する

どれほど魅力的なチャネルでも、運用体制が整わなければ成果は出ません。各チャネルのコスト構造を理解し、自社のリソースで実現可能かを冷静に判断することも必要です。

たとえば、ソーシャルコマースの開設自体は無料で始められますが、効果を出すにはインフルエンサー起用・広告出稿・コンテンツ制作など見えにくいコストがかかります。

資金力が限られる中小企業は、低コストで始められるチャネルで実績を作り、利益を次のチャネル投資に回す戦略が有効です。

無理のない範囲で最大効果を発揮できるチャネル構成を考えることが、持続的成長の鍵です。コストとリソースを洗い出したうえで、投資対効果を試算し、現実的に実行可能なチャネルに優先順位をつけましょう。

3-4.【競合状況】業界動向と競合の成功事例から戦略的に選択する

競合他社の動向や業界全体のトレンドも、重要なポイントです。同業他社が成果を上げているチャネルは参考になりますし、競合が手薄なチャネルがあれば先行者メリットを得るチャンスです。

自社が属する市場で主流となっているチャネルを把握し、主要競合のチャネル展開を調査して自社との差異を分析しましょう。たとえば、食品業界なら大手モールやスーパーとの提携が多く、アパレル業界では自社ECと実店舗の連携が進んでいるといった具合で、業界ごとに特徴があります。

自社の強み・弱みと照らし合わせ、競合環境の中でどのチャネルに経営資源を投じれば、持続的な競争優位を築けるかを見極めましょう。戦略的に販売チャネルを選択すれば、限られたリソースで最大の成果を生み出せます。

4.販売チャネル運用の実務ポイントと注意点

販売チャネル戦略を描いても、実務レベルでの運用がうまくいかなければ成果は出ません。最後に、チャネル運用における5つの重要な実務ポイントと注意点を解説します。

② 在庫管理の最適化を図る

③ チャネル間のカニバリゼーションに注意する

④ ブランドイメージの統一に注力する

⑤ 顧客データを統合管理する

4-1.ECプラットフォームの見直しからスタートする

複数の販売チャネルへの展開を進める際、まず取り組むべきはEC基盤の見直しです。

というのは、販売チャネルが増えると、受注・在庫確認・出荷などバックエンド処理が複雑化し、古いシステムでは限界に達してしまうからです。

各チャネルの変化に柔軟に対応できる、統合的なEC基幹システム(OMS:受注管理システム)の整備を前提として、システムのリプレースを検討してください。その際に、顧客情報・受注情報も統合すれば、問い合わせ対応やマーケティング施策で、チャネル横断の一貫性を持たせられます。

クラウドやAPIで他システムと連携しやすいECプラットフォームとしては、クラウド型の「EBISUMART(エビスマート)」をおすすめします。拡張性に優れていることが大きな特徴です。

ECプラットフォームの刷新は投資となりますが、しっかりした基盤を整えることが、販売チャネル戦略成功の土台になります。

4-2.在庫管理の最適化を図る

マルチチャネル運用で、最も実務上の難易度が高いのが在庫管理です。チャネルごとに在庫を分けていると、あるチャネルで売れ残っているのにほかのチャネルで欠品して機会損失、という事態が起こります。

在庫情報をリアルタイムに各チャネルで共有することが重要です。理想は統合OMS上で在庫を一元管理し、店舗・EC・モールすべてが同じ在庫データベースを参照する形です。

一方、顧客目線での理想は、「どのチャネルでも同じ在庫状況が確認でき、欲しい商品が入手できる」ことです。そのためには裏側の在庫マネジメントの高度化が不可欠であり、販売チャネル戦略と在庫戦略は切り離せない関係にあります。

在庫管理については、ネットショップの在庫管理方法と在庫管理システムを徹底解説の記事をあわせてご覧ください。

4-3.チャネル間のカニバリゼーションに注意する

複数チャネル展開ではチャネル間の競合、いわゆるカニバリゼーションにも注意が必要です。顧客がより便利なほうに流れて、片方のチャネルの売上が食われる可能性があります。

たとえば、典型的なのは実店舗がショールーム化してしまうケースです。店舗で商品を試すだけ試して、購入は安いECモールでされると、店舗側は売上が立たずコストだけがかかります。

この対策として、各チャネルの役割と価値提供を差別化することが挙げられます。店舗ではオンラインにはない即時持ち帰りや対面アドバイスといった付加価値を提供し、「店舗で買う理由」を作る必要があります。

ただし、あるチャネルの売上が下がっても、他チャネルで増えて総和でプラスなら、問題ありません。むしろ他社に流れるより、自社内で移動しているほうが良いと言えます。

4-4.ブランドイメージの統一に注力する

チャネルが増えると顧客との接点が多岐にわたり、ブランドメッセージやイメージの一貫性を保つことが難しくなります。どのチャネル経由で接触した顧客にも、統一されたブランド体験を提供することが信頼構築には重要です。

そのためには、ブランドガイドラインの徹底や情報を発信する内容の統制をおざなりにせず、しっかり注力してください。商品情報・価格・プロモーション内容は全チャネルで整合性を取り、各チャネルの表現方法は違っても、伝える内容や価値提案は統一するようにします。

SNS担当・EC担当・店舗の販促担当など部門が分かれている場合も、定期的に連絡を取りましょう。顧客にはひとつのブランドとして映るよう、工夫します。

チャネル戦略は、ブランド戦略と表裏一体です。チャネルごとに発信がバラバラにならないよう、常に顧客視点で、一貫性をチェックしながら運営することが大切です。

ECサイトのブランディングは必須!知っておくべき考え方と進め方の記事も、あわせて参考にしてみてください。

4-5.顧客データを統合管理する

複数の販売チャネルを展開すると、顧客との接点や購買履歴がチャネルごとに散在してしまうことがあります。この分散したデータを統合して分析・活用することが、競争力の源泉となります。

具体的には、チャネル横断で顧客を一人一人識別し、一元的に管理することが重要です。店舗の会員情報・POSデータ、ECサイトの会員データ・購入履歴などをできる限りひも付けて、1つの「顧客プロファイル」に統合します。

たとえば、ある顧客が「店舗ではこれを買い、ECではこれを閲覧し、このメールに反応した」という全体像が見えるようになります。チャネルを超えて、パーソナライズしたコミュニケーションを取るために重要です。

データ統合に関しては、「データ統合」の実践方式とステップを、経営目線で解説!にて詳しく取り上げていますので、ぜひご覧ください。

5.まとめ

本記事では「ECと販売チャネル」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

ECに関連する主要な6つの販売チャネルを紹介しました。

② ECモール(楽天市場・Amazonなど)

③ ソーシャルコマース(Instagram・TikTokなど)

④ モバイルアプリ

⑤ 卸売・リセラー経由販売

⑥ ライブコマース

自社に最適な販売チャネルの選び方は以下のとおりです。

② 【ターゲット顧客】顧客層の購買行動とチャネル利用傾向を分析する

③ 【予算とリソース】初期投資と運用コストから実現可能性を判断する

④ 【競合状況】業界動向と競合の成功事例から戦略的に選択する

販売チャネル運用の実務ポイントと注意点を解説しました。

② 在庫管理の最適化を図る

③ チャネル間のカニバリゼーションに注意する

④ ブランドイメージの統一に注力する

⑤ 顧客データを統合管理する

販売チャネル戦略は、「必要な顧客に、必要なときに、必要な場所で届ける」ための重要な取り組みです。本記事を参考に、戦略のブラッシュアップに取り組んでいきましょう。