「カートに商品を入れたお客様が、なぜか購入してくれない」

「せっかく興味を持ってもらったのに、最後の一歩で逃がしてしまう」

こうしたカート離脱の問題は、EC事業者にとって最も頭を悩ませる課題の一つです。

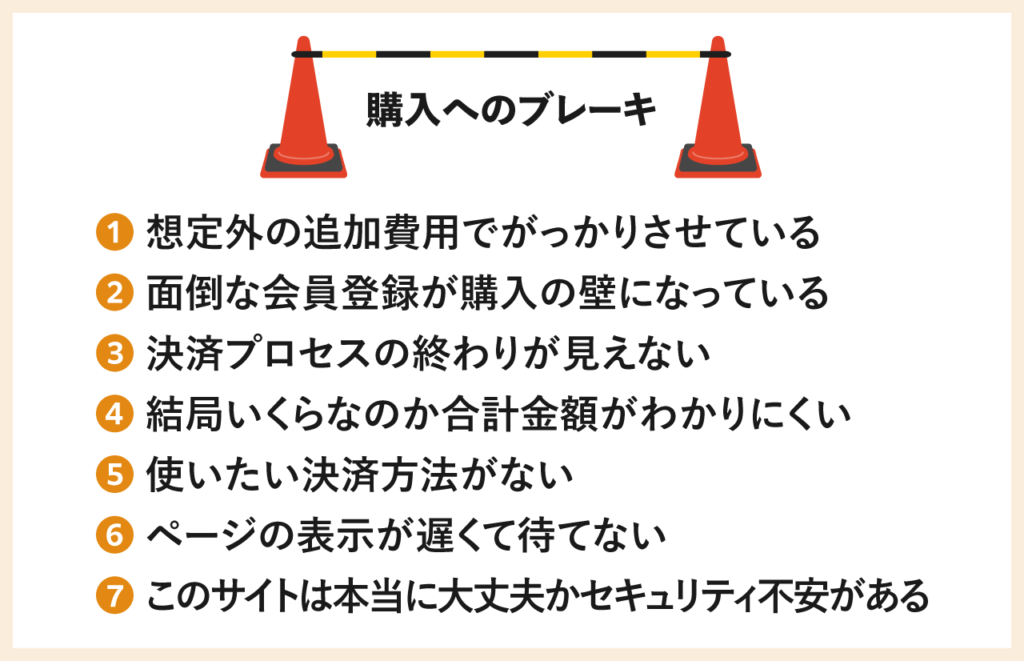

この現象の裏には、あなたのECサイトが知らず知らずのうちに作ってしまっている「購入へのブレーキ」が隠されています。

この記事では、そのようなブレーキを見つけ出し、カート離脱率を改善するための方法を解説します。

◆この記事を読むと得られるメリット

・離脱を招く原因が分かり優先的に改善すべきポイントが明確になる

・具体的な打ち手を優先順位をつけて実行できる

カート離脱率の改善は、新規顧客獲得などと比較して、非常に効率的な売上向上策です。既存の訪問者を確実に購入へと導くために、この記事の知見をご活用ください。

1. 自社のカート離脱率は何%?まずは現状を正しく知る

カート離脱対策を成功させるためには、現状把握から始めましょう。まずは自社サイトの離脱率を定量的に測定し、平均と比較することで課題の深刻度を客観視してください。

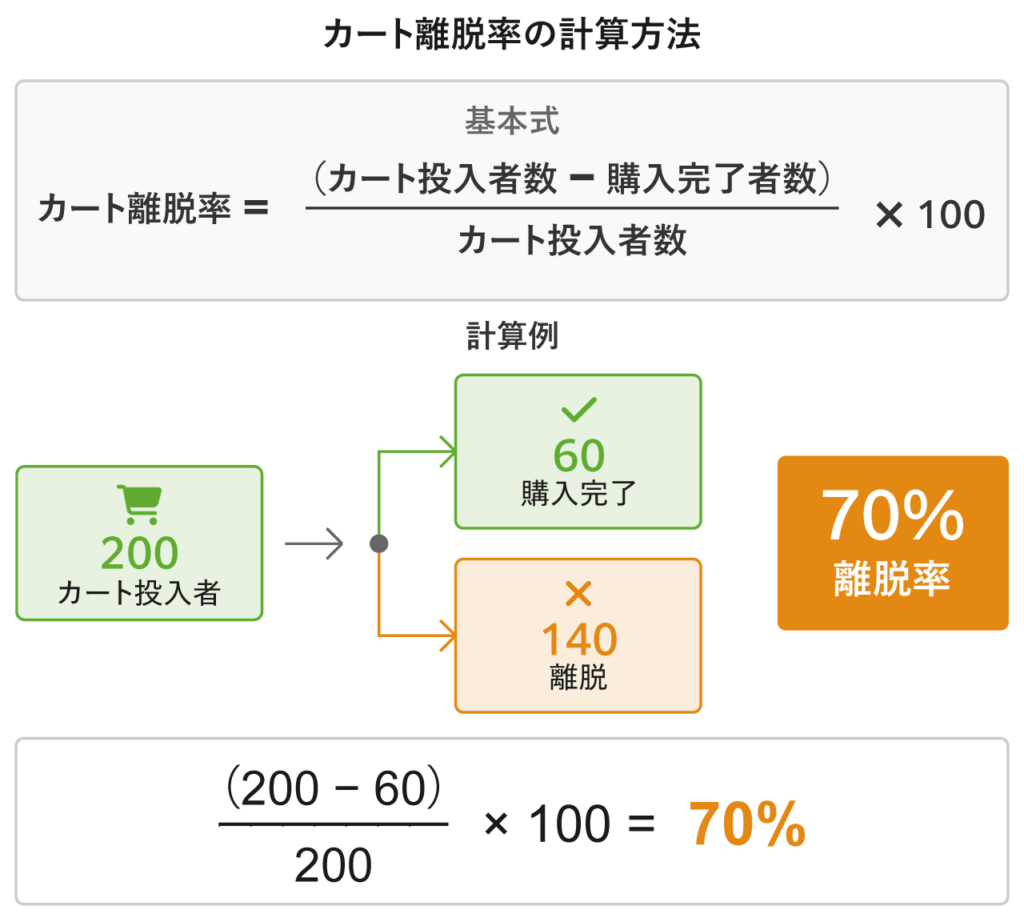

② 自社のカート離脱率の計算式

1-1. カート離脱率の平均は70%という現実

「カート離脱率の平均はどれくらい?」という点が気になる方も、多いのではないでしょうか。

グローバル調査によると、カート離脱率の世界平均は70.19%に達しています。日本国内でも状況はおおむね同様で、多くの業界で60%を超える高水準との報告が一般的です。

出典:Baymard Institute「Cart Abandonment Rate」※SalesCycle や Fresh Relevanceなど49件の一次調査から算出されたデータ

1-2. 自社のカート離脱率の計算式

一方、自社のカート離脱率を算出する基本式は以下のとおりです。

実際の計算例を見てみましょう。ある月にカートに商品を追加したユーザーが200人、そのうち購入を完了したのが60人だった場合を想定します。この場合、離脱者は140人となり、離脱率は70%(140÷200×100)となります。

◆カート離脱率の算出に必要なデータ項目

・カート追加数:商品をショッピングカートに入れたユニークユーザー数。複数商品を追加しても1人としてカウントします。

・購入完了数:実際に決済を完了し注文が確定したユニークユーザー数。返品や取消を含めるか・排除するかは、明確に定義しておきましょう。

・対象期間:通常は月次で計測しますが、週次や日次での追跡も可能です。

Googleアナリティクス4(GA4)を導入している場合は、これらのデータを[レポート>収益化>購入経路]から確認できます。購入経路レポートでは各段階での離脱率が自動計算されるため、手動計算の手間を省略できます。

※EBISUMARTをご利用の方でGA4の導入手順を知りたい方は、「Googleアナリティクス(Google Analytics4)の導入手順│EBISUMARTサポートサイト」をご確認ください。

2. カート離脱率が高くなる7つの理由とは?

カート離脱の要因は多岐にわたりますが、多くのECサイトに共通する典型的な原因が存在します。ここでは、特に影響度の高い7つの要因を紹介します。「自社のECに当てはまるものはないか?」という視点で読み進めてください。

② 面倒な会員登録が購入の壁になっている

③ 決済プロセスの終わりが見えない

④ 結局いくらなのか合計金額が分かりにくい

⑤ 使いたい決済方法がない

⑥ ページの表示が遅くて待てない

⑦ このサイトは本当に大丈夫かセキュリティ不安がある

2-1. 想定外の追加費用でがっかりさせている

購入意欲の高いユーザーにもかかわらず、離脱しやすいタイミングは、決済段階での予期しない追加費用の発覚です。

この問題をしっかり理解するためには、ユーザーは商品を選んだときに、無意識であっても「心の中で予算設定を行っている」ことを知る必要があります。表示されていた商品価格を見て購入を決めたユーザーにとって、後から判明する送料や手数料は「だまされた感」があります。

たとえば、3,000円の商品に送料800円と代引手数料300円が加算されて合計4,100円になった場合、単に「高いからやめよう」だけでなく、「そうなるとは分からなかった、だまされた」と感じてしまうのです。

追加費用の後出し表示は、ECサイトの信頼性を損なう行為です。透明性のある料金体系と事前の明示が不可欠となります。

2-2. 面倒な会員登録が購入の壁になっている

購入前に会員登録が必須となる場合、初回利用ユーザーにとっては、大きな心理的障壁となります。

なぜなら、現代の消費者は利便性とスピードを重視し、「まず試しに1回だけ購入してみたい」というニーズが高まっているからです。詳細な個人情報の登録を強要すると、「そこまでして買いたいわけではない」と判断されてしまいます。

具体的には、名前や住所以外に、誕生日や性別まで求める情報収集や、メール認証の煩雑さなどが、離脱を招く要因となります。

多くの新規ユーザーは、会員登録のメリットよりも、個人情報を預けるリスクや手間のほうを強く感じているものです。この心理的障壁を理解し、ユーザーの立場に立った設計を考えなければなりません。

2-3. 決済プロセスの終わりが見えない

購入手続きのステップ数が多すぎることも、離脱率を押し上げる大きな要因です。

この問題の核心は「いつ完了するのか分からない」状況にあります。カートに商品を入れたユーザーにとって、何度もページ遷移や情報入力を求められることは、大きなストレスです。

現在のステップや残り工程が見えないと、ユーザーは不安といら立ちを募らせます。

Amazonがかつて「ワンクリック注文」の技術で特許を取得したことからも、この問題の大きさがうかがえます。決済プロセスの簡略化は、離脱率改善において、最もインパクトの大きい施策の一つです。

2-4. 結局いくらなのか合計金額が分かりにくい

ユーザーが購入しようとする段階で、最終的な支払い総額が明確に分からないと、離脱率が高まります。商品価格・税額・送料・手数料などが段階的に表示され、最後まで合計金額が見えないと、ユーザーは予算内に収まるか判断できないからです。

特に複数商品をカートに入れている場合や、税込・税抜表示が混在している場合などは、混乱しやすくなります。ユーザーは、安心して購入完了ボタンを押せない心理状態に陥ってしまいます。

合計金額が、誰の目から見ても明らかに分かりやすく明示されていることは、ユーザーの信頼感に直結する重要な要素です。「支払うお金は表示金額で確定(他に費用はかからない)」という安心感を作ることで、購入への心理的障壁を大幅に軽減できます。

2-5. 使いたい決済方法がない

希望する支払い方法が用意されていない場合、ユーザーは買いたくても買えない状況になってしまいます。

近年は、決済手段が多様化していることに注意しなければなりません。クレジットカード・電子マネー・後払い決済・スマホ決済などが一般化し、各世代でもニーズが異なっています。

たとえば、若年層ではスマホ決済を好む傾向が強く、中高年層では代金引換や銀行振込のニーズもあります。また、セキュリティを重視して後払い決済を選好するユーザー層や、普段使っているPayPayや楽天ペイで統一したいユーザーも存在します。

決済手段が豊富に用意されているほど、より多くのユーザー層にアプローチできます。逆にいえば、決済手段の不足は直接的な機会損失につながっているのです。

2-6. ページの表示が遅くて待てない

サイトの表示速度やシステムの安定性は、ユーザー体験に大きく影響する要因です。Googleの調査によると、ページ読み込みに3秒以上かかると、モバイルユーザーの53%がページから離脱してしまいます。

現代のユーザーは、日常的に高速なサイトに慣れ親しんでいることに注意が必要です。わずかな遅延でも「使いにくい」と感じてしまい、特にカート画面や決済画面で動作が遅いと、ユーザーの不安感が高まります。

サイトの高速性・安定性は、ユーザー体験の基盤をなす要素です。どれほど商品力や価格競争力があっても、技術的な問題でユーザーを逃してしまっては意味がありません。

出典:Google AdSense ヘルプ「モバイルページの読み込みを速くする」

2-7. このサイトは本当に大丈夫かセキュリティ不安がある

サイトの信頼性やセキュリティに対する不安感は、離脱率を高めます。

ユーザーは「このサイトは安全か」「詐欺サイトではないか」という警戒心を常に持っていると考えましょう。サイトに少しでも不信感を抱かせる部分があれば、「リスクを冒してまで購入する必要はない」と判断されてしまいます。

SSL証明書の設定ミスで「保護されていない通信」の警告表示が出るケースはもちろん、返品・交換ポリシーの不備や、口コミやレビューなど評判に関する情報不足も不安を増大させます。

3. 抜本的な改善にはECプラットフォームの見直しが不可欠

カート離脱率の根本的な改善を目指すなら、表面的な対症療法だけでなく、ECサイトの基盤システム自体の見直しが必要になることがあります。

特に長年同じシステムを使い続けているサイトでは、プラットフォームに起因する問題が離脱率を押し上げている可能性がありますので注意が必要です。

② クラウドECへのリプレースがおすすめの理由

3-1. 時代遅れのシステムがカート離脱の根本原因になっているケース

現在使用しているECプラットフォームが10年以上前に構築されたものであったり、独自開発の古いシステムの場合、現代のユーザーニーズに対応した機能改善に限界があることが少なくありません。

古いシステムでは、離脱対策を実装しようとしても、技術的困難やコスト的な問題で実現できないケースが頻発します。

◆旧式ECシステムで生じる問題の例

・外部サービス連携が難しい:最新の決済サービスやマーケティングツールとの連携APIが提供されておらず、効果的な離脱防止策の実装が、技術的に困難な状況に陥っているECサイトは、非常に多く見られます。

・モバイル対応が不十分:PC向けに設計された古いシステムでは、スマートフォンでの操作性が劣ります。タッチ操作に最適化されていない入力フォームが、離脱率を押し上げます。

・処理速度に限界がある:古いサーバ環境や非効率なデータベース設計により、ページ表示速度が現代の基準に達していないケースもよく見られます。

・セキュリティ対応の遅れ:最新の脅威に対応したセキュリティパッチが適用されていない、SSL対応が不完全など、ユーザーの信頼性に関わる問題は、致命的とも言えます。

・運用コストの肥大化:古いシステムの維持には専門知識を持った技術者が必要で、人的コストや保守費用が膨らみます。その結果、改善施策への投資余力が削がれてしまいます。

こうした構造的問題は、部分的な改修では解決できない場合が多く、プラットフォーム全体の刷新を検討する必要があります。投資は必要ですが、長期的には運用効率と売上向上の両面でメリットがあります。

3-2. クラウドECへのリプレースがおすすめの理由

システム刷新を検討する際に最有力候補となるのが、クラウド型ECプラットフォームへの移行です。クラウドECは、従来のASP型やパッケージ型、オンプレミス型と比較して、カート離脱率改善に直結する多くの優位性を持っています。

その最大の特徴は、サービス提供会社が継続的にプラットフォームを改良し、最新機能を利用者に提供し続けることです。

たとえば、クラウドECプラットフォーム「EBISUMART」では、 常に最新のセキュリティ対策を提供するのはもちろん、さまざまなカート離脱防止策と連携できるのも強みです。

詳しくは以下の資料にてご確認いただけます。

4. 今すぐできるカート離脱率を改善する方法

先ほどご紹介したプラットフォーム刷新は中長期的な施策ですが、「今すぐにリプレースはできない」というケースもあるでしょう。

ここでは、すぐに着手できる改善方法をご紹介します。

② 決済と配送の不安を取り除く

③ 離脱寸前のユーザーを引き留める

④ カート離脱後のユーザーを呼び戻す

4-1. ストレスフリーな入力フォームに変える

入力フォームの改善は、最も効果的かつ実装しやすい対策の一つです。以下のポイントを意識してみましょう。

◆入力フォーム最適化のポイント

・必要最小限の項目に絞り込む:購入に必須でない項目(年代・職業・趣味など)は思い切って削除します。配送に必要な情報のみに絞り込めば、ユーザーの心理的な負荷も軽減できます。

・住所入力を自動化する:郵便番号の入力により住所を自動補完する機能は、必須とも言えます。ユーザーの入力の手間を大幅に削減できます。

・プログレスバーで進捗を可視化する:現在のステップと残り工程を明確に表示し、ユーザーに完了までの道のりを示します。「あと2ステップで完了」と分かる安心感が、購入完了までの意欲を高めます。

・スマートバリデーションを導入する:入力エラーをリアルタイムで検知・表示し、送信ボタンを押す前に修正できるようにします。全項目の入力後にまとめてエラー表示されるストレスを回避できます。

・外部決済サービスを活用する:Amazon Pay・Apple Pay・Google Payなどを導入すれば、カード情報の入力をスキップできます。

フォーム入力最適化(EFO)に特化したツールを活用することも、検討に値します。EBISUMARTと連携できるEFOツールは、「提携サービス一覧│EBISUMART」のページをご確認ください。

4-2. 決済と配送の不安を取り除く

ユーザーが感じる購入への不安要素を一つずつ解消していけば、離脱率の着実な改善を図れます。特に金額面と安全性に関する不安は、購入判断に直結するため、優先的に対処すべき領域です。

◆決済・配送不安の解消策

・料金体系を明確に示す:商品価格・税額・送料・手数料をカート画面で明確に分離表示し、合計金額の内訳を一目で理解できるようにします。

・配送予定を具体的に明示する:「○営業日以内に発送」ではなく「×月×日に発送予定」のように、可能な限り具体的な日程を提示します。カレンダー表示で視覚的に分かりやすくする工夫も有効です。

・セキュリティ対策を見える化する:SSL証明書・個人情報保護方針・セキュリティ認証マークなどを決済画面に大きく表示し、安全性をアピールします。「カード情報は暗号化されて送信されます」などの説明文も併記しましょう。

・返品・交換保証を明記する:商品に満足できない場合の保証内容を具体的に記載し、購入リスクを軽減します。「30日間 返金保証」「返品送料無料」などの手厚い保証は、購入後押しの決め手となります。

・決済手段を多様化する:クレジットカード・コンビニ決済・後払い決済・スマホ決済など、ターゲットユーザーのニーズに応じた決済オプションを用意します。

これらの対策により、ユーザーは「安心して購入できる」という確信を持って決済ボタンをクリックできるようになります。不安要素の除去は、離脱防止だけでなく、リピート購入率の向上にも重要です。

4-3. 離脱寸前のユーザーを引き留める

購入フローを最適化しても、最後の一歩で迷いが生じるユーザーは存在します。そうした離脱寸前のユーザーを引き留める「最後の砦」的な施策も用意しておきましょう。

◆離脱防止のサイト内施策

・離脱防止ポップアップ:離脱行動を検知した瞬間に表示されるポップアップで、カート内容のリマインドや限定オファーを提示します。

・リアルタイム接客チャット:購入を迷っているユーザーに対して、チャットボットや有人サポートでリアルタイムに対応します。「ご質問はありませんか」「サイズ選びでお困りですか」といった積極的な声掛けが効果的です。

・在庫・タイムセール情報の表示:「残り在庫わずか」「本日限定の価格」など、緊急性を適度に演出する情報を提示します。

効果測定を行いながら、自社ユーザーに最も響く手法を見つけていきましょう。

ポップアップやチャットなどの具体的なツールについては、「CVRを高めるための「WEB接客ツール」の選び方・使い方」の記事を参考にしてみてください。

4-4. カート離脱後のユーザーを呼び戻す

カート投入後に離脱したユーザーは、他のサイト訪問者と比較して購買意欲が格段に高い状態です。これらのユーザーを後から購入に導けば、実質的な離脱率の改善効果を得られます。

◆カート離脱ユーザーへの追客施策例

・段階的なリマインドメール配信:3時間後にシンプルなリマインド、24時間後にお客様の声付きの再訴求、1週間後に限定クーポンの最終オファーのように、段階的にアプローチします。各段階でメッセージ内容を変え、飽きさせない工夫を行いましょう。

・リマーケティング広告の出稿:離脱ユーザーがインターネット上で閲覧している他サイトに、商品画像付き広告を表示します。視覚的なリマインド効果により再訪問を促します。

・パーソナライズされたオファー:離脱商品の種類・金額・ユーザーの過去の購買履歴などに基づいて、一人一人に個別最適化したクーポンや関連商品の提案を行います。画一的なアプローチよりも高い反応率が期待できます。

カート離脱者への追客は、高いROI(投資対効果)を実現できる施策です。関連記事として、「【2025年】カゴ落ち対策17選│成果を出すためにやるべきことが分かる」もあわせてご覧ください。

以上、4つのカート離脱対策について解説しました。

注意点としては、上記のような施策を実装するうえでも、古いECプラットフォームでは費用がかかりすぎたり、そもそも実装が難しかったりするケースが散見されます。

この機会にリプレースを検討されたい方は、クラウドECのEBISUMARTの資料をご確認ください。

5. まとめ

本記事では「カート離脱率」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

カート離脱率が高くなる7つの理由は以下のとおりです。

② 面倒な会員登録が購入の壁になっている

③ 決済プロセスの終わりが見えない

④ 結局いくらなのか合計金額が分かりにくい

⑤ 使いたい決済方法がない

⑥ ページの表示が遅くて待てない

⑦ このサイトは本当に大丈夫かセキュリティ不安がある

抜本的な改善にはECプラットフォームの見直しが不可欠です。

② クラウドECへのリプレースがおすすめ

今すぐできるカート離脱率を改善する方法として、以下をご紹介しました。

② 決済と配送の不安を取り除く

③ 離脱寸前のユーザーを引き留める

④ カート離脱後のユーザーを呼び戻す

EC市場の競争がますます激化するなかで、同じ集客コストでより多くの売上を生み出すカート離脱率の改善は、売上アップの重要な要素となります。本記事で紹介した手法を参考に、離脱率改善に取り組んでいただければ幸いです。