2025年8月に経済産業省によって、2024年の国内EC市場とインターネットおよびスマートフォンの利用動向などに関する報告書(電子商取引に関する市場調査報告書)が公開されました。

2025年8月発表の報告書によると、2019年末から続いている新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる影響で、それ以降EC化率が大きく伸長しておりましたが、2022年以降は伸び率が落ち着き、2024年のBtoC物販系分野のEC化率は「9.78%」となりました。

EC化率とは、すべての商取引においてEC(電子商取引)が占める割合を示す数値で、産業(または事業)全体のEC事業の動向を把握するための指標となります。

2024年のBtoC-EC物販系分野の食品産業(食品・飲料・酒類業界)のデータを使用して、もう少し詳しく見てみましょう。

■2024年のBtoC-EC食品産業(食品、飲料、酒類業界)のEC化率

3兆1,163億円(EC市場規模) ÷ 68兆9,447億円(全商取引の市場規模)= 4.52%(EC化率)

引用:「EC市場規模」「EC化率」は経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)より引用、「全商取引の市場規模」は筆者が算出

上記より、EC化率は「EC市場規模÷全商取引の市場規模」の式で求められます。

報告書によると、食品産業を含むBtoC物販系分野全体のEC化率は9.78%なので、EC化率が4.52%の食品産業は物販系分野の中でもEC化が進んでいない産業であることが分かります。

例えばEC事業者が新たな市場に参入する場合、産業全体のEC化率が高ければより練り上げたEC戦略が必要となり、低い場合には競合が少なく開拓者となるチャンスと捉えることもできます。ただし、ECが適していない産業という場合もあるので、事業計画を立てる際には、産業の特性とEC化の背景も考慮する必要があります。

この記事では、インターファクトリーでWebマーケティングを担当している筆者が、経済産業省の2025年8月発表の報告書を読み解きながらEC化率について解説します。

国内BtoB市場のEC化率は、記事の後半で解説しています。最初に読みたいという方はこちらをクリックして、ページ下に移動してください。

以降の当記事内で出典または引用を明記していない数値および図表等は、経済産業省の2025年8月発表の報告書より引用しています。

引用:経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)

国内BtoCのEC化率は9.78%(物販系)

◆物販系分野のBtoC-EC市場規模及びEC化率の経年推移[図表 1-2]

.png)

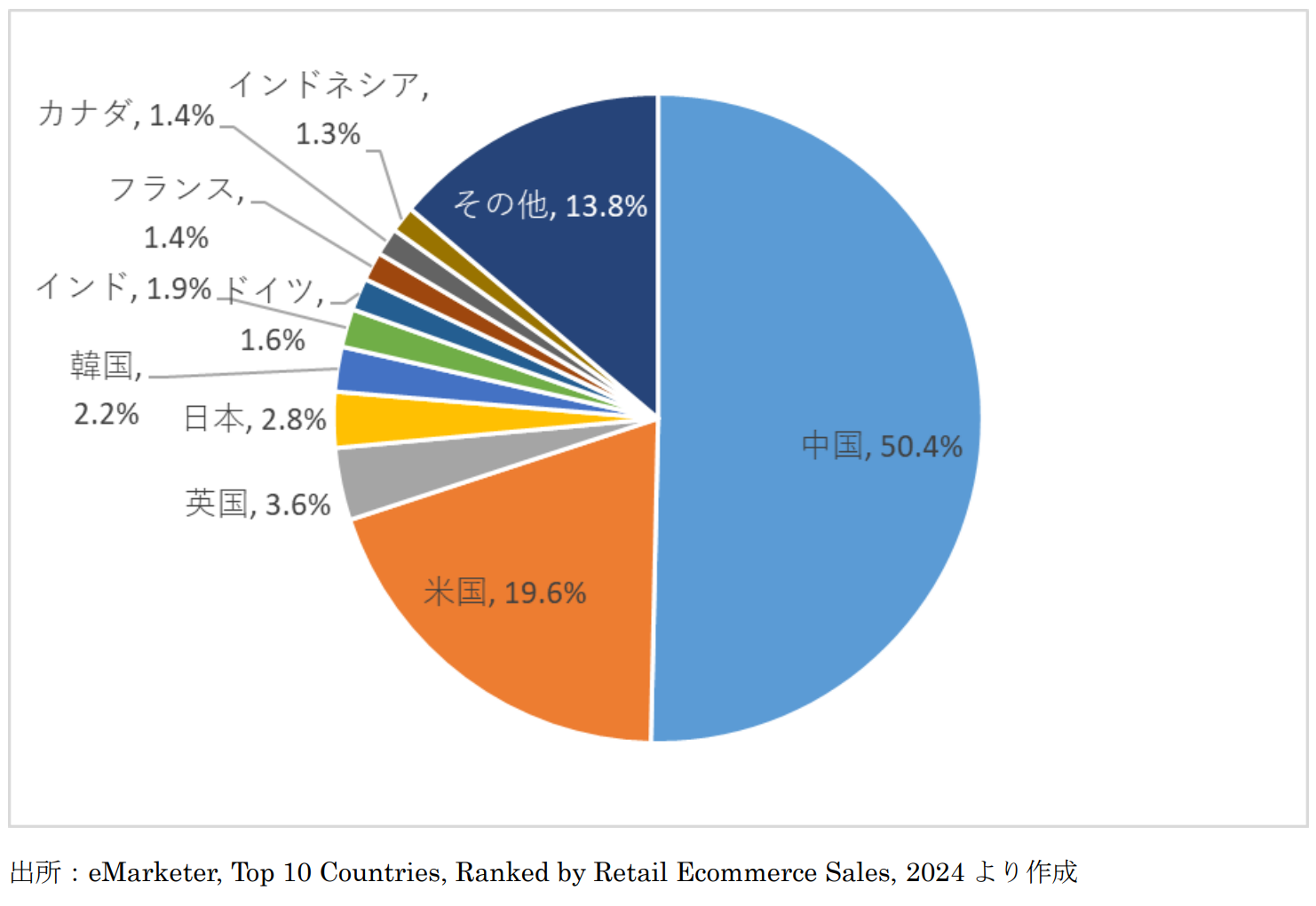

経済産業省の報告書によると、2024年の世界のBtoC市場のEC化率は推計20.1%で、同年の国内のEC化率は9.78%なので、日本はBtoC-ECの普及があまり進んでいない印象を受けますが、EC市場の規模ランキングで見ると日本は世界で4位であり、決してECの利用が特別遅れているというわけではありません。

◆2024年国別EC市場シェア[図表 7-5]

2023年の物販系分野のBtoC-EC市場規模の伸び率は前年比4.83%であり、2024年の伸び率は前年比3.70%だったことと比べると、堅調にEC化率は伸びているものの急激にEC化率が伸びた「コロナ禍」を過ぎたため、2022年以降はECへの急激な需要は落ち着いてきた印象です。

経済産業省の資料をもとに、2024年のEC化率に影響を与えた出来事やGDP、消費動向、小売業状況、EC市場を総括します。

◆2024年の出来事やGDP、消費動向、小売業状況、EC市場を総括

・小売業販売額は前年比2.5%の増加

・食品のEC市場が前年に続き拡大

・インバウンド需要の回復

・物価高の影響で販売額も高まる

EC化率の伸び率は2020年をピークにして、その後は勢いが落ち着いてきた印象です。しかし、コロナ禍をキッカケに人々のライフスタイルが変わり、特に食品分野のEC市場が伸びております。それでは、次に各分野について解説します。

国内BtoC-ECの「物販系」「サービス系」「デジタル系」の3つの分野の市場規模の合計は26兆1,225億円

国内BtoC-ECの「物販系」「サービス系」「デジタル系」の3つの分野の2024年の市場規模の合計は26兆1,225億円となり、対前年比で5.15%の伸び率であり、特にサービス系が前年に引き続き伸びた印象です。

◆BtoC-EC 市場規模の経年推移(単位:億円)[図表 1-5]

.png)

2020年以降、新型コロナウイルスの影響により、特に飲食サービス、旅行サービス、チケット販売などのサービス系分野は急激に落ち込みましたが、2022年にはサービス系も急激に復活し、2024年もその後も好調にサービス系のEC市場規模が伸びていますが、デジタル系のEC市場規模は2023年からほとんど伸びておりません。

それでは次に物販系、サービス系、デジタル系の各分野のEC市場規模を見てみます。

国内BtoC-ECの3つの分野(物販系、サービス系、デジタル系)の動向

「物販系」「サービス系」「デジタル系」の各分野の内訳は以下のとおりです。

◆サービス系、デジタル系分野のBtoC-EC市場規模[図表 1-3]

.png)

◆各分野の2024年のEC市場規模と伸長率(カッコ内は前年度の2023年の伸長率)

・「サービス系分野」:8兆2,256億円、伸長率9.43%(前年度:22.27%)

・「デジタル系分野」:2兆6,776億円、伸長率1.02%(前年度:2.05%)

物販系分野および、サービス系分野、デジタル系分野の全ての分野が成長しているものの、BtoC-EC全体の伸び率は5.15%であり、昨年の伸び率が9.23%であったことを考えると、伸び率が鈍化しております。

物販系分野の市場規模の伸長率は3.70%と、前年度の4.83%を下回りました。市場規模の大きい食品分野が伸びているものの、同じく市場規模の大きい家電や家具・インテリア分野の伸び率が落ち着いているのが要因です。もともと家電や家具・インテリア分野はECと相性の高い業界でもあるのですが、これらの分野のEC化の伸長率が頭打ちになっている印象を受けます。

一方で、もともとECと相性の悪い食品分野においては伸びしろがあり、ネットスーパーや宅配サービスの普及、さらにはクイックコマースと呼ばれる即時配送の広がりによって、新しい成長機会が生まれています。

特に、日常的に購入される食品や飲料は購入頻度が高いため、一度オンライン利用が定着するとリピート需要につながりやすい特徴があります。そのため、食品分野のEC化率は今後も堅調に伸び、物販系全体の成長を下支えする存在になることが期待されます。

2020年に新型コロナウイルス感染症拡大の影響でマイナス成長に転じた「サービス系分野」ですが、コロナ禍が明けると需要が一気に回復し、旅行サービス、飲食サービス、チケット販売やフードデリバリーの市場規模が拡大しました。その結果、2023年は前年比+22.27%という大幅な伸びを記録し、2024年度も+9.43%と好調な伸び率を維持しています。

特にフードデリバリーサービスがマイナス成長となった点については、ユーザーの外食機会が増えて、実店舗に回帰したことが大きな要因と考えられます。コロナ禍で定着した利便性は残るものの、デリバリー手数料や割高感が敬遠され、さらに物価高や実質賃金の下落により利用頻度が減少した可能性があります。

2024年はデジタル系分野の市場規模が1.02%の微細な成長となりました。NetflixやSpotifyといった配信サービスは順調に利用者を伸ばしている反面、オンラインゲーム業界はマイナス成長となっており、その結果としてデジタル系分野全体ではEC化率の伸長率は微増となりました。

ここからは、「物販系」「サービス系」「デジタル系」の各分野の動向を詳しく見ていきましょう。

A.物販系分野

物販系分野においては、以下の3つの切り口で、それぞれ解説します。

A-1:物販系分野の伸長率上位3つの業界

A-2:物販系分野のEC化率上位3つの業界

A-3:物販系分野のEC市場規模上位3つの業界

A-1:物販系分野の伸長率上位3つの業界

◆国内BtoC-ECの物販系分野の業界別伸長率(伸び率)

.png)

出典(データ):経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)、「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2024年9月発表)、「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2023年8月発表)より筆者作成

物販系分野のEC市場規模の伸長率は前年比3.70%で、2023年(前年比4.83%)と比べると伸び率が鈍化することとなりました。物販系分野における2024年のEC市場規模伸長率の上位3位の業界は以下のとおりです。

◆物販系分野の2024年EC市場規模伸長率トップ3

2位:「その他」 5.49%

3位:「衣類・服装雑貨等」 4.74%

1位の「食品、飲料、酒類」業界では、コロナ禍を経て、オンラインサービスを利用する消費者が増えたことでEC化が促進されました。ネット注文で食品や飲料を買うライフスタイルが一般的になりつつあるのはEC業界にとっては良い流れと言えるでしょう。

しかし、この業界は日本国内においてはスーパーやコンビニなどの実店舗の利便性が圧倒的に高いため、家電やアパレル分野のような20%を超える高いEC化率を望むことはできないと筆者は考えます。

2位の「その他」においては、文房具や他に分類されないニッチジャンルが含まれますが、近年は趣味性の高い商品や専門性のある商材がECを通じて注目を集めています。例えば、アウトドア用品やDIY関連グッズ、さらにはコレクター向けの限定アイテムなど、従来は実店舗で探しにくかった商品がオンライン上で手軽に購入できるようになりました。これにより、特定のファン層やリピーターを抱える小規模事業者にとっても販路拡大のチャンスが広がっており、この分野の成長につながったのではないでしょうか。

3位の「衣類・服装雑貨等」では、SNSやインフルエンサーとの連動による販売促進が活発化しています。InstagramやTikTokといったプラットフォームでの情報発信は購買行動に直結しやすく、特に若年層の消費者に効果的です。また、サイズ感の不安を解消するためのバーチャルトライオンの導入など、オンラインならではの新しい販売手法が広がったことも、この分野の成長に寄与しています。また、2024年度においては下半期の気温の低下に伴う季節商品の好調もありました。

A-2:物販系分野のEC化率上位3つの業界

◆国内BtoC-ECの物販系分野の業界別EC化率

.png)

出典(データ):経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)、「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2024年9月発表)、「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2023年8月発表)より筆者作成

◆物販系分野の2024年EC化率トップ3

2位:「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」 43.03%

3位:「生活雑貨、家具、インテリア」 32.58%

上記の3つの業界は、7年連続でトップ3にランクインし続けています。いずれも、もともとECとの相性が良い業界でしたが、コロナ禍を経てさらに利用者を増やしています。

1位の「書籍、映像・音楽ソフト」、2位の「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」の2つの業界は、消費者はあらかじめ欲しい商品を決めていることが多く、実店舗とEC店舗のどちらで購入しても商品自体の価値は変わらないという特徴があります。

そのため、型番(あるいは品番)さえ分かれば、インターネットで複数店舗のサービスや価格を比較し、消費者は最も気に入った店舗で購入できるため、ECと非常に相性が良い業界です。特に、家電業界は企業、消費者ともにEC利用指向が高い傾向があります。

3位の「生活雑貨、家具、インテリア」業界については、大型家具が購入されるケースもあるため、配送が前提であるECとの相性は本来良いと言えます。さらに、近年はスマホアプリの機能で3DシミュレーションやAR技術を活用して、自宅の空間に家具を配置したイメージを可視化できるサービスも広がっており、消費者がECで家具を選びやすくなる環境が整いつつあるのです。その中でもニトリや無印良品などの各企業が積極的にECアプリを展開するなどしてインターネット販売を促進しています。

これらの3分野(書籍、家電、家具)はいずれもEC化率が高いのが特徴ですが、EC化率の伸長率においてはいずれも頭打ちになっている印象です。そのため、これらの分野はひょっとしたらEC化率のピークに近づいている可能性もあり、現に「書籍、映像・音楽ソフト」においてはわずかですが、マイナス成長となっております。

そのため、これらの「ECと相性の良い分野」のEC利用の伸び悩みが、物販系分野全体のEC化率の伸長に影響を与えているのではないかと筆者は考えます。

A-3:物販系分野のEC市場規模上位3つの業界

◆国内BtoC-ECの物販系分野の業界別EC市場規模

.png)

出典(データ):経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2025年8月発表)、「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2024年9月発表)、「令和4年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2023年8月発表)より筆者作成

◆物販系分野における2024年EC市場規模トップ3

2位:「衣類・服装雑貨等」 2兆7,980億円

3位:「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」 2兆7,443億円

「EC市場規模」の順位は2位と3位が入れ替わりました。

「食品、飲料、酒類」は市場規模が大きい産業のため、EC化率は低くてもEC市場規模は大きくなります。コロナ禍以降、食品・飲料をECサイトで購入する新しいライフスタイルが浸透しつつあります。この分野は毎日の生活に欠かせない分野のため、ECの利用が広がることで食品・飲料以外の「ついで買い」によって他の分野の利用も期待されます。

2位の「衣類・服装雑貨等」(アパレル)業界は、2024年度のEC市場規模において、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」を抜いて市場規模が2位となりました。先にも解説したとおり、もともとECと相性が良くない分野でもあるのですが、ZOZOTOWNやユニクロなどの大手を中心に最先端のデジタルマーケティングを駆使した結果、EC化率を伸ばし、市場規模を伸ばしております。

一方で、3位の「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」業界は、家電量販店のオンラインシフトや、メーカー直販ECサイトの強化も進んでおりますが、2024年度には市場規模としては3位となりました。先にも解説したとおり、この分野のEC化率の伸び率が頭打ちになっており、その結果、市場規模としてはアパレル業界に抜かれて2位から3位に落ちたと考えます。

B.サービス系分野

サービス系分野には、「旅行サービス」「飲食サービス」「宿泊サービス」などが含まれます。

◆サービス系分野のBtoC-ECの市場規模[図表 4-19]

.png)

「旅行サービス」「飲食サービス」「チケット販売」の3つのサービスでは、コロナ禍のネガティブな影響を大きく受けた2020年の市場規模がかつてないほどのマイナス成長となりましたが、パンデミックが収束したことで、経済活動と消費者行動が活性化したことにより2022年には急激な回復が見られ、2024年はやや鈍化しつつも、堅調に推移しています。

「旅行サービス」はEC化にいち早く取り組んできた業界の一つです。いつでも手軽に航空券や宿泊先を予約できるインターネット予約やチケットレスサービスなど、消費者の利便性が高いサービスを提供しています。

さらに「エクスペディア」や「じゃらんnet」などのインターネット旅行代理店(OTA:Online Travel Agent)の台頭が、BtoC-ECの利用率を押し上げました。

もともと、対面予約の需要も根強くあり、消費者ニーズはECと実店舗の二極化が進んでいましたが、コロナ禍を機にEC利用へ移行した消費者も少なくないと思われるため、今後はECの利用が一般化していくのではないでしょうか。

しかし、旅行サービスにおいては、業界の成長率に歯止めをかけかねない大きなニュースが2023年にありました。世界最大手の旅行予約サイトのブッキングドットコムにおいて、ブッキングドットコム経由で予約した宿泊代金の入金が遅延するという事態が発生しました。

参考:東洋経済オンライン「旅行予約サイト最大手でまさかの『入金遅延』騒動」(2023年8月31日掲載)

このため、資金力が弱い小さな宿泊施設には多大な影響があったのではないかと考えられます。地方の宿泊施設は都心のサービス業とは異なり、一度廃業になってしまうと、人手不足のため新しい宿泊施設が誕生しにくい面があります。そのためブッキングドットコムの一過性のシステムトラブルであっても、地方観光に大きな影響を及ぼすことにつながるのです。

「飲食サービス」では、コロナ禍の前からインターネット予約の利用率が増加していました。「食べログ」や「一休.com」などのレストラン予約サービスサイトでは掲載店舗も充実しており、予約も簡単に行えます。また、外食産業はコロナ禍の影響を最も大きく受けている業界の一つでしたが、パンデミック後に急激に市場が拡大しております。

しかし、飲食サービスにおいても社会問題が発生しております。口コミサイトの評価基準に対する疑念についてです。

参考:ダイヤモンド・オンライン「食べログ『高評価はカネ次第』疑惑勃発、騒動の原因はどこに?」(2020年2月18日掲載)

このようなこともあり、特に若い世代には口コミサイトよりも、SNSの投稿の方が信ぴょう性があるとされており、俗に言う「食べログ離れ」が進んでいる印象です。

参考:プレジデントオンライン「若者の『食べログ離れ』が止まらない…信用をどんどん失いつつある”口コミビジネス”の正念場」(2022年2月1日掲載)

「チケット販売」はBtoC-ECとの相性が極めて良いサービスの一つで、2022年に急激に伸び、2024年も伸び率が下がったものの引き続き市場は成長しております。近年は、チケットの転売を防ぐために本人認証の仕組みを備えた電子チケットの採用も増えつつあり、電子チケットをスマートフォンと組み合わせて使用することで、他人への譲渡を制限できます。今後も「チケット販売」のEC化はますます進化していくでしょう。

「金融サービス」では2020年以降のコロナ禍で投資を始める人が増えたことに加え、2024年から新しいNISA制度が始まったことで投資への関心が一気に高まりました。少額から非課税で資産形成できる仕組みは、若年層からシニア層まで幅広い層を投資市場に呼び込み、口座数や取引額の増加につながっています。金融業界はEC化にもいち早く取り組んできましたが、この分野においては新たな電子サービスの提供以上に、投資家心理や政策変更の方が市場規模に大きく影響する傾向があります。

C.デジタル系分野

デジタル系分野には、「電子出版(電子書籍・電子雑誌)」「有料音楽配信」「有料動画配信」「オンラインゲーム」サービスなどが含まれます。

◆デジタル系分野のBtoC-EC市場規模[図表 4-21]

.png)

デジタル系分野の市場規模の拡大には、携帯電話のデータ通信サービスの定額プランが充実したことなども影響していると考えられます。通信キャリアやMVNO各社から定額で大容量データ通信が可能なプランや格安SIMなどが提供されるようになったことで、データ通信料を気にすることなく、リッチコンテンツを視聴できる環境が整いました。

「有料動画配信」サービスでは、AmazonプライムやNetflixなどの大手各社が魅力的なオリジナルコンテンツを製作して会員向けに配信しており、従来であれば人々がテレビ視聴に使っていた多くの時間が、動画視聴によって奪われつつあります。例えばNetflixでは、以下のようなドラマを配信しています。

◆主なNetflixオリジナル国内ドラマ

・THE DAYS(2023年~)

・サンクチュアリ -聖域-(2023年~)

・地面師たち(2024年~)

・極悪女王(2024年~)

これらのドラマは、日本だけでなく世界中でも配信されており、アニメ以外にも日本のコンテンツが注目されるキッカケとなりつつあります。たとえば、日本人向けに作られたドラマである「深夜食堂」も海外で人気のコンテンツとなっています。

参考:産経ニュース「中韓台で大ヒット! 路地裏の食堂描いた『深夜食堂』がなぜ?」(2016年11月3日掲載)

しかし、「オンラインゲーム」は前年に引き続きマイナス成長とみられ、デジタル系分野全体の成長の足を引っ張る要因となりました。背景には、パンデミック期の「巣ごもり需要」が一巡したことに加え、動画配信やSNSなど他のエンタメとの競合が激化している点があります。加えて、家庭用ゲーム機市場の落ち込みやモバイルゲームの成長鈍化も重なり、市場全体に影響を及ぼしたと考えられます。

ただし、オンラインゲームをはじめとするコンテンツサービス市場においては、メガヒット作品を生み出せるか否かで市場規模が激変する分野であり、ヒット作が世に生まれれば、劇的に市場規模が大幅に伸びる可能性もあります。

この結果を見るとデジタル系分野は全体的に成長率が頭打ちになっている印象を受けますが、このジャンルは新しいヒットコンテンツの登場やサービス形態の革新に大きく左右される特徴があります。たとえば大規模な人気作品の配信開始や新たな料金プランの導入があれば、一時的に市場規模を押し上げる可能性も十分に考えられるでしょう。

国内CtoC-EC(フリマアプリ、ネットオークションなど)の市場規模

◆CtoC-EC推定市場規模[図表 5-1]

.png)

メルカリなどのサービスに代表されるCtoC-EC市場は、フリマアプリの画面操作性が向上したことでスマートフォンを使用して誰でも簡単に出品できるようになり、テレビコマーシャルなどを通じて多くの人々に認知されたことで一気に普及しました。

コロナ禍の影響で伸長率が2020年は12.5%、2021年は12.9%となり一気に活性化していましたが、パンデミックが落ち着きを見せた2024年になると1.82%と伸び率が鈍化してきました。

急激に世に普及したフリマアプリサービスの新たな市場では法整備が追いついておらず、現金や入金済みICカードが出品されるなどの不当な行為が過去に発生したこともあります。また、フリマアプリが転売屋の高額転売のための場となっていることが問題視されております。

2025年の出来事ではありますが、マクドナルドのハッピーセットのおまけがメルカリで高額転売され、大きな話題となりました。本来は子ども向けのサービスであるにもかかわらず、一部の出品者による利益目的の転売が相次ぎ、消費者の不満や社会的な批判を招いたのです。

参考:読売新聞オンライン

こうした事例は、フリマアプリ市場の健全性を保つうえで法整備や事業者側の対策がいかに重要であるかを浮き彫りにしました。フリマアプリ側でも、メーカーと連携して転売屋対策が実施されつつあり、このような努力が引き続きプラットフォーマーには求められるのではないでしょうか?

スマートフォン経由の物販系分野のBtoC-EC市場規模

◆スマートフォン経由の物販のBtoC-EC市場規模の推移[図表 4-14]

.png)

スマートフォン経由の物販系分野のBtoC-EC市場規模は、2024年に61.7%と6割を超えました。ひと昔前までは、パソコンと比べ、スマートフォンでは文字を入力しづらかったり、場所によって通信が不安定になったりする点が、スマートフォンを利用したEC購入の障壁となっていました。

しかし、現在は通信環境が整備され、大画面サイズの端末もそろっており、さらにスマートフォンが普及したことで“操作慣れ”も進んだことで、スマートフォン経由の物販系分野のBtoC-EC市場規模は拡大しています。特に若い女性ユーザーを中心に「フリック入力」が普及していることからも、スマートフォンの入力しづらいという点が徐々に解消されているのではないでしょうか?

参考:NTTドコモ モバイル社会研究所「15~24歳女性の約半数がフリック入力を利用」

消費者の日常にスマートフォンが浸透したことで、電子マネーやクレジットカードによる決済への抵抗感よりも利便性を求めるニーズのほうが高まっている点も、スマートフォン経由の市場規模拡大を後押ししています。

さらに、今後はAIエージェントの普及によって、人間に代わってAIがECサイトで買い物を行う時代が訪れるかもしれません。これにより、入力や検索といった煩雑な手間が省かれ、スマートフォンを通じた買い物はさらに普及していく可能性があります。現に、2025年5月20日のGoogle I/Oで発表された次世代の検索体験「AI Mode」において、Shopping featuresという機能においては、ユーザーのニーズを汲んで商品選びをサポートしてくれる機能が発表されております。

これは、ユーザーが直接ECサイトを訪れる機会は減少することになりかねないため、各ECサイトにとってはAIエージェントとの連携をいかに構築するかが、今後の重要なテーマとなるのではないでしょうか。

EC市場規模拡大がもたらした“物流”における課題

コロナ禍の在宅勤務や巣ごもり需要により、オンラインサービスの利用機会が増えたことでネットショッピングの利用が急増しましたが、令和5年までの宅配便取扱個数の推移(下図)を見ると、コロナ禍の前から宅配便取扱個数が増加し続けていることが分かります。

◆年度別宅配便取扱個数の推移(単位:億個)[図表 4-8]

.png)

ネットショッピングの普及とともに宅配便取扱個数が増加したことで、宅配事業者の人手不足や過重労働が社会問題化し、受取人不在による再配達コストなども注目されるようになりました。

そのような状況の中、2020年以降は再配達率が改善しつつあります。

◆宅配便の再配達率の過去6年の推移(2019年より国土交通省が実施しているサンプル調査)

・2020年10月調査時点:都市部11.7% 都市部近郊11.2% 地方11.0%

・2021年10月調査時点:都市部13.0% 都市部近郊11.3% 地方10.4%

・2022年10月調査時点:都市部13.0% 都市部近郊11.2% 地方9.9%

・2023年10月調査時点:都市部12.1% 都市部近郊10.7% 地方9.2%

・2024年10月調査時点:都市部11.6% 都市部近郊9.6% 地方8.1%

2019年と比べると、都市部、都市部近郊、地方ともに減少していることが分かります。再配達率が減少傾向を示している要因として以下の要因が挙げられます。

◆再配達率の減少に影響したと見られる要因

✓店舗受け取りや宅配ロッカーの利用などの「クリック・アンド・コレクト」の浸透

✓置き配の一般化

再配達による負荷の削減については改善傾向が見られるものの、配送ドライバーの人手不足や高齢化など物流の問題は残されており、今後のEC市場規模拡大におけるボトルネックとなる可能性がありますが、異なる業界同士での共同輸配送や、全長25メートルの連結トラックを導入するなど、ドライバー不足の解消に各社つとめてります。

参考:FNNプライムオンライン「全長25m“ダブル連結トラック”導入!共同配送でドライバー不足解消・物流効率アップへ 1台で2台分の輸送量確保」(2025年7月24日)

インターネット取引ではクレジットカード決済が主流

それでは、オンラインにおけるクレジットカード決済について見てみましょう。下記のグラフをご覧ください。

◆インターネットを使って商品を購入する際の決済手段(時系列)

.png)

出典(画像):総務省「令和6年通信利用動向調査報告者(世帯編)(図表5-14)」

最も利用されている決済方法は「クレジットカード払い」で利用率は前年を上回る79.8%でした。

また「電子マネーによる支払い」が「コンビニエンスストアでの支払い」を上回って2位となり、急激に伸びております。これは単に消費者の利用が進んでいるだけでなく、EC事業者も「ID決済」(Amazon Payや楽天ペイなど)の導入が進んだためではないかと、筆者は推測しています。

しかし、深刻な社会問題となっているのが、クレジットカード決済の不正利用の増加です。次に解説します。

クレジットカード決済の不正利用

◆クレジットカード不正利用被害の発生状況[図表 4-12]

.png)

以前からクレジットカード利用者の個人情報の漏えいは社会問題化していましたが、クレジットカード決済の利用率が高まるにつれ、個人情報の漏えいリスクはますます高まっています。

経済産業省の指導のもとで、クレジット取引セキュリティ対策協議会が取りまとめた「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(現行の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」の前身文書)により、EC事業者に対しては2018年3月までに、原則として「クレジットカード情報の非保持化」を推進し、保持する場合は「PCI DSS準拠」に対応するよう求められました。

2018年6月に施行された改正割賦販売法では、ECでの不正使用対策とカード情報漏えい対策が義務化されています。ECシステムのクレジットカード決済システムの変更が必要となり、EC事業者の責任ある対応が求められています。

この点は、EC業界においては非常に大きな課題と言えます。なぜなら、オンライン決済で最も利用率の高いカード決済において、不正利用が増えるとEC業界全体の市場規模や伸び率にも影響します。これは「自分とは関係のない場所で広がっている不正行為」では決してありません。

昨今の話ですが、筆者の知人がとある海外ブランドの服がどうしても欲しくて、Google検索を行い、一番上に表示された検索結果をクリックして、そのページから購入した結果、実は、そのページは公式ではなく詐欺サイトであり、商品が届かないどころか、カード番号を抜き取られたという話を聞きました。そのブランドは日本市場を数年前に撤退しており、日本向けに公式サイトが存在しないところに詐欺集団が目をつけて、詐欺目的で偽サイトを作成したのです。

このように、詐欺集団は非常に巧妙な手段を使って、クレジットカード番号を抜き取りますので、この記事を読んだ方も、決して他人事とは思わずに、オンラインでのカード利用には細心の注意を払ってください。

広告費のメインが「テレビ」から「インターネット」に移行

◆広告費全体とインターネット広告費(単位:億円)[図表 3-9]

.png)

近年、テレビ広告費が緩やかに減り続ける一方で、インターネット広告費は飛躍的に増加しています。そして2019年には、インターネット広告費がテレビ広告費を初めて上回りました。

参考:日本経済新聞「ネット広告費、テレビ抜く スマホ普及で動画好調」(2020年3月14日掲載)

インターネット広告費が増えることでインターネット通販の市場規模が拡大し、EC化率の伸長にもつながります。上のグラフでは、インターネット広告費が年々増加していることが分かります。

インターネット広告では「何人のユーザーが広告を見て、その内の何人が購入したか」という具体的な効果を測定できます。効果が分かりづらいオフライン広告よりも、費用対効果が明確に示されるインターネット広告のほうが事業者にとっても有益です。これからの広告はインターネット広告を中心に構成されていくことは間違いありません。

しかし、課題もあります。インターネット広告を利用する事業者が一気に増えたため、広告単価が高くなり、インターネット広告の効果が出にくくなっている現状があります。特に物販であれば、平均単価は3,000円程度であるため、インターネット広告と相性が良くありません。

そのため、EC事業者はインターネット広告だけではなく、SNS運用や、コンテンツマーケティングによるSEO対策など広告費用がかからない自社運用のマーケティング施策も実施する必要があります。

国内BtoB市場のEC化率は43.1%

◆BtoB-EC市場規模の推移[図表 6-3]

.png)

2020年は新型コロナウイルス感染症の流行拡大の影響を受けて国内のBtoB-EC市場規模も縮小しました。しかし、EC化率を見ると2021年には35.6%、2022年には37.5%、2023年には40.0%、そして2024年には43.1%と堅調に伸び続けています。

ここ数年EC化率が伸長した背景としては、日経平均株価がバブル期を超える水準に達した他、日銀が17年ぶりに利上げに踏み切るなど、デフレ脱却に向けた大きな転換点を迎える年になりました。また2024年は、日米金利差等を背景に前年から続く円安等を追い風に上場企業が過去最高益を更新し、7月には史上最高値となる日経平均株価42,000円台を記録しました。

参考:三井住友銀行「2024年の回顧と2025年の展望」(2024年12月発表)

この好調な流れに乗り、BtoB分野においても設備投資やDX化の動きが加速し、ECの利用においても大きく進展したのではないかと筆者は考えます。

従来、FAXや電話による受発注が主流であった企業間取引において、DX推進により、企業はオンラインでの取引基盤を整備する動きを加速させています。

さらに、受発注プロセスの自動化やAI技術を取り入れたBtoB-ECサイトの構築が進んでいることも、BtoB-ECの成長に寄与しています。

2024年の市場規模は約514兆円と非常に大きく、業種別の内訳を見てもEC化率は上昇しています。その背景には、ECシステムを提供する企業の多様化や、BtoBに特化したASPサービスの登場などにより、EC事業者がECサイトをより効率的に運用できるようになったこともあるでしょう。

また、AI技術の利用も進んでいます。例えばFAXや紙の発注書などは、スマートフォンで読み取った人間の手書き文字をAIが瞬時に識別し、EDIや受発注システムに取り込むなど活用されています。

こうしたデジタル化の流れに対応するため、BtoB-ECサイトの構築・リニューアルでは、従来のレガシーシステムからの移行が重要です。BtoB-ECサイトにおいては柔軟なカスタマイズやシステム連携が可能なクラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART BtoB」もぜひご検討ください。

続いて、国内BtoB-EC市場規模の業種別の内訳を見ていきましょう。

◆BtoB-EC市場規模の業種別内訳[図表 6-4]

.png)

それでは、一部の部門を抜粋して解説します。

「建設・不動産業」部門では、資材の高騰が続き、多くの建設会社では、すでに請け負った工事の採算が悪化しております。また熟練技術者が高齢化により減少することもあり、人手不足による工期の長期化が続いているため、遅れているDXを推進し、ECの利用を促進することも求められます。

「食品」部門は、2023年に消費者の外出機会が前年より増加したことに加え、インバウンド需要の回復によって外食産業やホテル業界の利用が拡大しました。その結果、業務用食品市場の規模が大きく拡大し、この分野全体をけん引する要因となっています。加えて、BtoB取引における受発注のオンライン化が一層進み、EC化率も81.3%と非常に高い水準まで伸長しています。

「情報通信」部門では、コロナ禍の影響による開発遅延等はあったものの、リモートワーク環境構築やDX関連の需要が増加しています。しかし、多くの現場ではスキルを備えたエンジニアが不足しており、需要に対して供給が追い付かない状況が続いていますが、AIの普及により、プログラミングをAIが実装してくれるようになれば、こうした人材不足を補う可能性が出てきます。特に生成AIによるコード自動生成やテスト工程の効率化は、開発現場の生産性向上に大きく寄与すると考えられます。

最後に

2024年は、コロナ禍以降、ライフスタイルが変わり、前年に続き食品分野においてECの利用が一般化してきました。ECの普及において、最も市場規模の大きい食品分野が伸びることは、ECの利用をより身近の存在にしてくれるはずです。

また、AIエージェントの普及もEC業界に大きな影響を及ぼします。AIエージェントはカンタンに指示するだけで、ユーザーの好みにあった商品を人間の代わりに購入してくれます。このようなAIエージェントが普及することで、EC化率が飛躍的に伸びる可能性があります。

しかし、どんなにEC化率が伸びても、ECの成長を支えるサプライチェーンにおいては、トラックドライバーや配達員の人手不足が深刻化しており、これがECの拡大を阻むボトルネックになりつつあります。また、クレジットカード決済による不正被害も大きくなっている点があげられます。

これを解決するために、私たち消費者ができることもあります。

例えば、再配達が必要のない時間帯や受け取り場所の選択、置き配の利用など、小さな工夫で配送現場の負荷を軽減することやクレジットカード決済利用においては、細心の注意を払うことです。

このような社会的課題に対して、個々の行動が大きな違いを生むと筆者は考えます。EC化が進むことで、少子高齢化が進行する日本社会の効率化や活性化に貢献できる可能性が広がります。政府、企業、そして消費者が一体となって、デジタル化を前向きに進めていくことが、より良い未来を築くために重要ではないでしょうか。

この記事の内容をまとめた資料は、以下のページから無料でダウンロードいただけます。ぜひ、お役立てください。

.png)