「EC事業立ち上げを任されたけど、何から始めればいいのか分からない」

「見積もりを取ったものの、数十万円から数百万円まで幅があって判断できない」

EC事業の立ち上げが決まったものの、具体的な進め方が見えず、不安を感じている担当者は少なくありません。

ここで注意したいのは、戦略がないまま見切り発車してしまうと、失敗する確率が非常に高いという事実です。EC市場の競争は激化しているため、「立ち上げ期」にどれだけ精緻に戦略を描けるかが勝負と言えます。

本記事では、EC事業立ち上げの全体像を整理し、プラットフォーム選択から事業を成功に導く重要戦略まで、実務に即した知識を体系的に解説します。

◆この記事を読むと得られるメリット

・最適なプラットフォーム選択の考え方と費用感が把握できる

・集客施策から顧客育成まで、成功のための実践ポイントが分かる

経験がなくても、正しい知識と手順を押さえれば、EC事業の立ち上げは成功させられます。サイトオープン、そしてその先の事業成長へ向けて、本記事の情報をご活用ください。

1.まず把握したいEC事業立ち上げの全体像 7ステップ

EC事業を確実に軌道に乗せるには、全体の流れを理解し、段階的に準備を進めることが不可欠です。まずは立ち上げに必要な7つのステップを順に解説します。

② 誰に何を売るか?事業の核となるコンセプトを決める

③ 勝てる市場か?競合と自社の強みを分析する

④ 自社ECかモール出店かプラットフォームを選ぶ

⑤ 社内を説得する事業計画書と予算を作成する

⑥ 顧客を引きつけるECサイトの開店準備を進める

⑦ 開店後の集客と改善で売上を伸ばし続ける

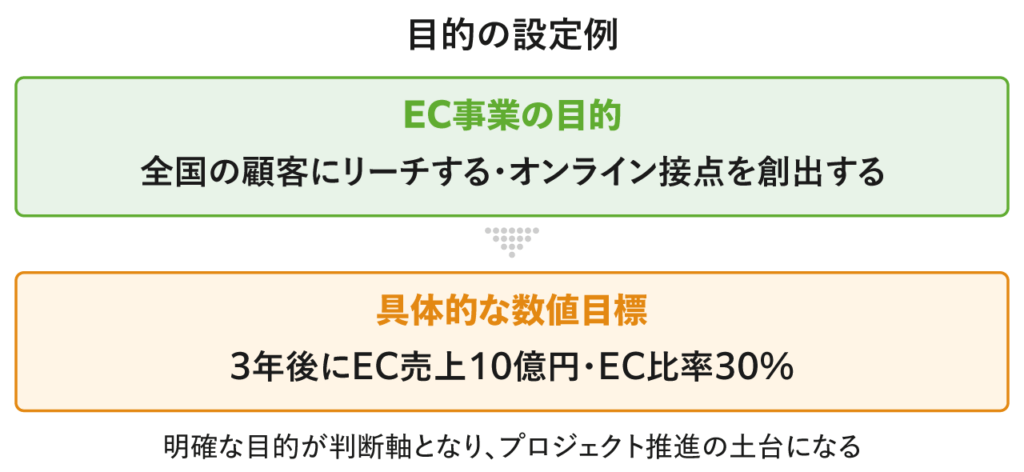

1-1.なぜやるのか?事業の目的とビジョンを明確にする

最初に、「EC事業を始める理由」と「将来実現したい姿」を明文化することは、プロジェクト推進の土台となる大切なプロセスです。

単なる売上拡大だけでなく、ECを通じて達成したい本質的な目的を言語化してください。

というのは、目的が明確でなければ、判断軸がぶれてプロジェクトがつまずきやすくなるからです。

たとえば、実店舗を持つ企業なら「地理的な制約を超えて全国の顧客にリーチする」「店舗来訪前のオンライン接点を創出する」といった目的が考えられます。

また、「3年後にEC売上10億円」「EC比率を全社売上の30%に」など、具体的な数値目標を掲げます。売上だけでなく、「顧客サービスの向上」「ブランドファンコミュニティの形成」など、EC事業の存在意義を多面的に捉えることも重要です。

目的が定まれば、後述する戦略や計画にも一貫性が生まれます。社内の合意形成やプロジェクト推進が円滑になり、全員が同じゴールを目指せるようになるでしょう。

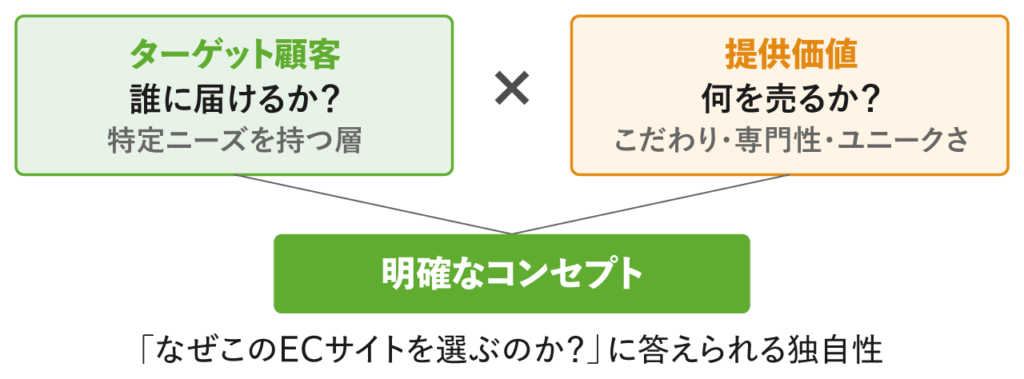

1-2.誰に何を売るか?事業の核となるコンセプトを決める

続いて、ターゲット顧客と提供価値を明確に定義することが重要となります。

オンラインでは、顧客が数クリックで競合と比較できるため、「なぜこのECサイトを選ぶのか?」という問いに答えられる “独自性” が求められるからです。

明確なコンセプトがなければ、自社の存在意義を顧客に伝えられません。

メーカー直営の強みを生かしたオリジナル商品の展開、特定ニーズに特化した専門店としての位置付け、あるいは圧倒的な品ぞろえや品質保証など、一貫したコンセプトを打ち出す必要があります。

たとえば、「職人の手仕事による一点物を扱う店舗」であれば、その背景にあるストーリーや製法へのこだわりを前面に押し出します。「環境配慮型の素材を厳選するブランド」なら、サステナビリティへの姿勢を打ち出すことで、同じ価値観を持つ顧客層から支持を得られるはずです。

コンセプトが明確であれば、集客の軸となり、顧客の記憶に残るブランド構築につながります。

自社の強みと市場ニーズが交差する領域を見つけ、それを体現するコンセプトを確立しましょう。

1-3.勝てる市場か?競合と自社の強みを分析する

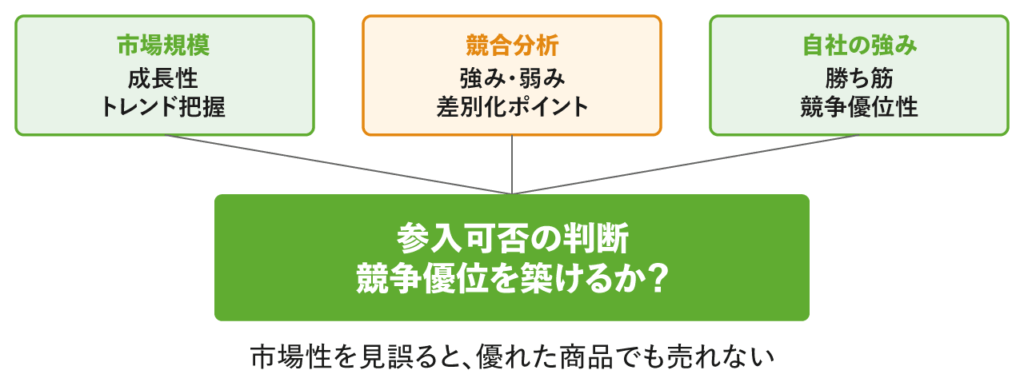

コンセプトと目的を固めつつ、参入市場の環境分析を実施していきましょう。市場の成長性、競合状況、そして自社の勝ち筋を見極めるステップです。

市場性を見誤ると、どれほど優れた商品でも売れません。まず市場規模とトレンドを把握し、自社の扱う商材分野が成長市場なのか成熟市場なのかを、見定めてください。次に競合分析を行い、同じターゲット層に商品を販売している主要競合をリストアップしましょう。

たとえば、「競合A社は価格が安いがブランド力に欠ける」「B社は高品質だが配送が遅い」など、具体的な特徴を把握すれば、自社は「品質を保ちつつ即日配送を武器にする」といった戦略を立案できます。

この分析で得た示唆をもとに、参入の可否を判断します。競争優位を築けるポイントが見当たらない場合は、コンセプトの再考やターゲット見直しを検討すべきです。

1-4.自社ECかモール出店かプラットフォームを選ぶ

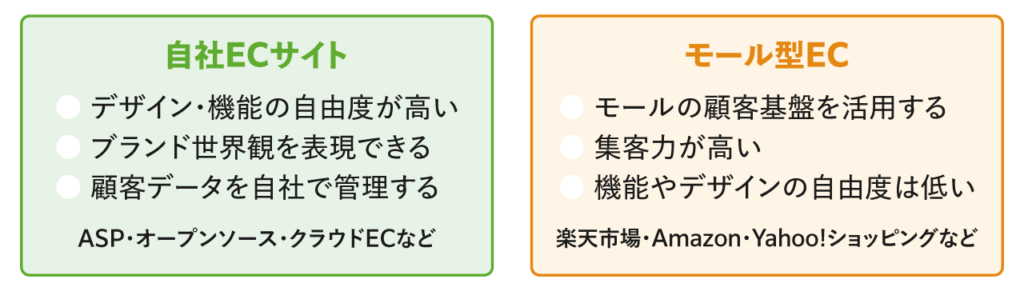

販売チャネルの選択は、事業戦略の根幹を成す重要な意思決定です。

プラットフォームは大きく、独自ドメインで運営する「自社ECサイト」と、楽天市場やAmazonなどの「モール型EC」に分けられます。

自社ECサイトは、デザインや機能を自由に設計でき、ブランド世界観を全面に表現できる点が最大の利点です。一方、モール型ECは膨大な既存会員の基盤を活用でき、開店直後から一定のアクセスが見込めます。

また、自社ECを選択する場合には、ASP、オープンソース、クラウドECなど、さまざまなプラットフォームの中から最適なものを選ぶ必要があります。

各選択肢の特性を理解し、自社の目的に照らして最適な選択をしましょう。プラットフォームの選定については非常に重要なポイントのため、後ほど詳しく取り上げます。このまま読み進めてください。

先に「おすすめのシステムを知りたい」という方は、以下の資料をご確認ください。これからEC事業を立ち上げるなら、クラウド型ECプラットフォームが最もおすすめです。

1-5.社内を説得する事業計画書と予算を作成する

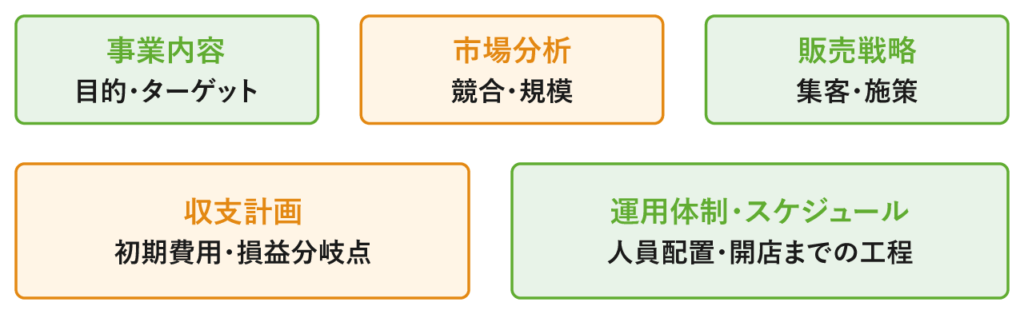

市場性と勝算が見えてきたら、事業計画書を作成して、社内承認に向けて動きましょう。

事業計画書は、ECプロジェクトの設計図であり、社内説得の材料にも実行段階の指針にもなる重要文書です。ECサイトの目的、事業内容、市場・競合状況、販売戦略、収支計画、運用体制、スケジュールといった項目を盛り込みます。

収支計画では初期費用に加え、ランニングコストを織り込んで、損益分岐点を試算してください。

たとえば、「半年後に月商300万円、1年後に600万円」という形で、市場規模や客単価、集客可能な人数から逆算し、根拠ある数値を設定します。

予算については、初期費用と年間運営費を見積もり、複数の制作会社から見積もりを取って比較検討します。単に安価なものではなく、投資対効果が高い選択を心掛けましょう(費用についても後ほど詳しく解説します)。

事業計画書のテンプレートは、J-Net21で公開されている「事業計画書の作成例」や、TOKYO創業ステーションの「事業計画書 ダウンロードページ – プランコンサルティング」などが参考になります。

1-6.顧客を引きつけるECサイトの開店準備を進める

社内で事業計画書の承認が下りたら、サイト構築と開店準備に着手します。ユーザーにとって魅力的で使いやすいECサイトづくりと開店前の確認事項を押さえましょう。

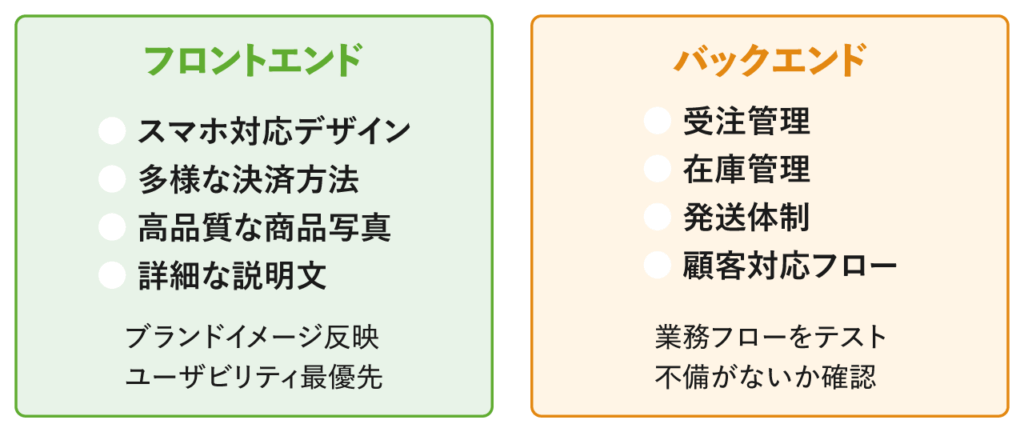

フロントエンド(サイトデザイン・機能・商品情報)とバックエンド(受注〜発送体制)の両面を抜かりなく整えます。万全に準備を整えて、スタートダッシュで顧客の心をつかめるようにしていきましょう。

開店準備の詳細については、【2025年】ネットショップ開業方法8STEP!基礎や運営を解説の記事もあわせてご覧ください。

1-7.開店後の集客と改善で売上を伸ばし続ける

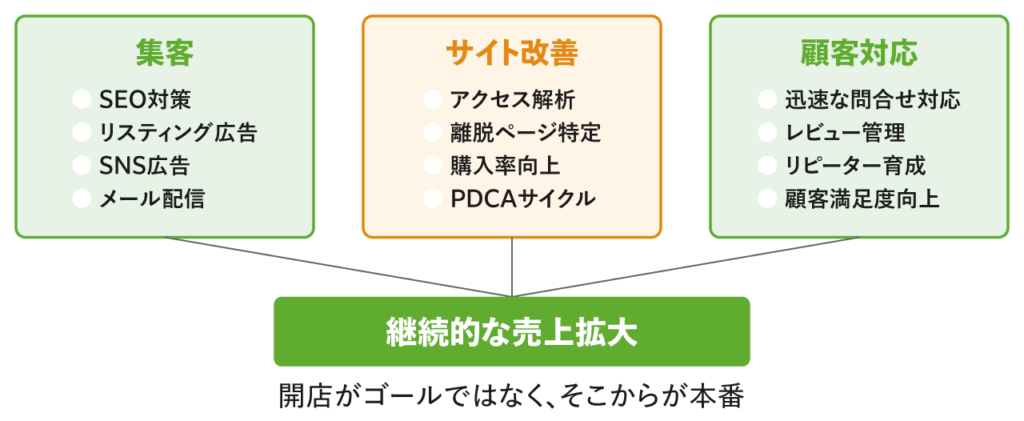

ECサイトを無事オープンしたら、販売促進と継続的改善によって売上拡大を図ります。EC事業は開店がゴールではなく、そこからが本番です。

ネットショップは実店舗と異なり、何もしなければ顧客は訪れません。

開店直後は集客が課題となるため、広告や宣伝を積極的に展開し、検索エンジン経由(SEO対策・リスティング広告)、SNS広告・投稿、メールマーケティング、オフライン媒体からの誘導などを活用しましょう。

集客(マルチチャネル活用)、サイト改善(データ活用)、顧客対応の強化という3本柱で売上拡大に取り組みます。粘り強く打ち手を講じ、数字を見ながら改善を積み重ねることが大切です。

2.なぜ本格的なEC事業にはクラウドECが最適解なのか

EC事業を立ち上げる主要な方法としては、モール型EC・ASPカート・パッケージ・オープンソース・フルスクラッチ・クラウドECといった選択肢があります。

結論から言えば、本格的なEC事業をスタートする場合に最もおすすめできるのは「クラウドEC」です。

ただし、状況によってはモール型やASPが適している場合もあります。それぞれの特徴を以下で確認しましょう。

② ASPカート:低コストだがカスタマイズに限界がある

③ パッケージ:既成品ながら本格運用が可能だが初期費用も高額

④ オープンソース:自由だがセキュリティリスクを伴う

⑤ フルスクラッチ:理想を追求できるが莫大なコストがかかる

⑥ クラウドEC:拡張性と安定性を両立する選択肢

2-1.モール型EC:集客力に優れるがブランド構築が困難

モール型EC(楽天市場・Amazonなど)は、膨大な既存会員とアクセス数を活用でき、新規出店者でも短期間で売上を獲得しやすい点が強みです。

知名度の低い新興企業がゼロから自前集客するのは時間がかかりますが、モールに出店すれば、検索やカテゴリ経由で多くのユーザーの目に留まります。

◆モール型ECの特性

・集客の即効性と競争の激しさ:開店直後から一定のアクセスが見込める反面、同カテゴリ内で類似商品を扱う店舗がひしめき、価格競争やポイント競争に巻き込まれやすい傾向があります。露出を増やすにはモール独自の販促策への対応が必要で、利益圧迫を招くこともあります。

・顧客基盤の制約:モール上でリピーターを増やしても、自社サイトでの購入につながる保証はありません。購入者はモールの会員であり、かならずしも自社のファンになっているわけではないからです。長期的な顧客資産の蓄積という観点では、限界があります。

・ブランディングの限界:ページデザインやレイアウトに統一ルールがあり、カスタマイズに限界があるため、ユーザーから見ると「モール内の店の1つ」という認識に留まりがちです。検索アルゴリズムやモール規約の変更に左右されやすく、出店側がコントロールしづらい面もあります。

モール型ECは短期的な集客・売上確保に優れる反面、他店との差別化や自社ブランド構築が困難です。事業フェーズに応じて使いこなすのが賢明で、たとえば「最初の1年間はモール中心で売上確保→顧客データを分析しながら自社EC強化へ移行」という戦略も有効です。

2-2.ASPカート:低コストだがカスタマイズに限界がある

ASPカート(SaaS型のECサイト構築サービス、BASEやSTORESが有名)は、初期費用が非常に低く、場合によっては無料でもネットショップを開設できる手軽さが魅力です。

サーバを自前で用意せずクラウド上のシステムをレンタルする形のため、セットアップも簡単です。専門知識がなくても、テンプレートに沿って設定するだけで、短期間でサイトを公開できます。

◆ASPカートの特性

・初期投資の低さと将来の制約:事業開始のハードルは低いものの、ビジネス拡大に伴い、機能不足や拡張性の壁に直面する可能性があります。無料プランでは商品登録数に上限があったり、独自ドメイン利用に課金が必要なケースもあります。ベンダーが用意した機能・デザインの枠組みの中でサイトを構築するため、高度なカスタマイズが難しい場合があります。

・外部連携の制約:マーケティングツールや在庫管理システムなど、連携できる外部サービスの種類に制約があります。将来的に「○○の機能を追加したい」と思っても、ASP側が対応していなければ頭打ちになります。

・変動費の増加:多くのASPカートでは売上に対する決済手数料やサービス利用料が課され、売上が増えるほどコストも増加します。小規模で始める分には低コストでも、事業成長に伴ってコスト増の壁に直面する点を念頭に置く必要があります。

ASPカートは “低コスト・短期構築” と、 “カスタマイズ性・拡張性” のトレードオフです。たとえば「まずASPで小さく始め、軌道に乗ったらより高機能なプラットフォームに移行する」という段階的アプローチであれば、選択肢となるでしょう。

なお、ASPカートの強みを持ちながら機能拡張もできるサービスとしては、「EBISUMART Lite」があります。詳しくは、「【ECサイト構築】スマートコマースシステム EBISUMART Lite(エビスマート ライト)」のページにてご確認ください。

2-3.パッケージ:既成品ながら本格運用が可能だが初期費用も高額

パッケージ型ECは、ベンダーが開発した既製のECシステムを購入し、自社サーバやクラウド環境にインストールして運用する形態です。豊富な標準機能が搭載されており、大規模ECサイトの構築に適しています。

◆パッケージ型の特性

・高度な機能とカスタマイズ性:商品管理、在庫管理、顧客管理、マーケティング機能など、EC運営に必要な機能が一通りそろっています。自社の要件に合わせたカスタマイズも可能です。基幹システムとの連携なども、比較的容易に実現できます。

・高額な初期投資:パッケージのライセンス費用、カスタマイズ費用、サーバ費用などで、初期投資は数百万円から数千万円規模になることが一般的です。開発期間も、数か月から半年程度は見込む必要があります。

・バージョンアップの負担:システムの保守・運用は自社で行う必要があり、ベンダーがバージョンアップを提供しても、カスタマイズ部分との整合性を確認しながら適用する手間がかかります。セキュリティパッチの適用なども、自社の責任で行う必要があります。

パッケージ型は、中〜大規模ECサイトで高度な機能が必要な場合に適していますが、初期投資と運用負担が大きい選択肢です。

2-4.オープンソース:自由だがセキュリティリスクを伴う

オープンソース(OSS)型は、EC-CUBEなど無償公開されているソフトウェアを使い、自社サーバやクラウド上に独自にECサイトを構築する方法です。

ソースコードにアクセスできるため、カスタマイズの自由度が非常に高く、自社の好きなように機能追加・変更ができます。

◆オープンソース型の特性

・セキュリティ対策の責任:OSSは広く公開されているがゆえに脆弱性も発見されやすく、悪意ある攻撃者に狙われやすい側面があります。2019年にはEC-CUBEで構築されたサイト多数が決済ページを改ざんされ、クレジットカード番号など約14万件もの情報が流出する被害が確認されています。利用サイトが最新版へのアップデートや十分な対策を怠ったことが原因でした。

・トータルコストの見極め:OSS自体は無料でも、サーバ費用やエンジニア人件費、外注開発費、セキュリティ対策費などがかかります。100万〜500万円程度の初期費用は見込んでおくべきケースも多く、「OSS=無料で安い」というのは誤解と言えます。

・技術者の確保が前提:インストールから環境設定、メンテナンスまで自社で行わなくてはならず、プラットフォームの不具合が起きても公式サポートはありません。自社にITエンジニアチームがいて、ECサイトを自前で作り込みたい場合には適していますが、技術者不在で外部任せにするなら、サポート付きのパッケージやクラウドサービスが安全・確実です。

オープンソース型は自由度を享受できる一方で、高度な技術力とセキュリティ管理負担が伴います。セキュリティ事故のリスクは企業の信用問題に直結するため、オープンソース採用の際はリスクを十分認識し、対策リソースを惜しまない覚悟が必要です。

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「ECサイト構築で多く利用されている「EC-CUBE」を用いたウェブサイトでの情報漏えい被害の増加について」

2-5.フルスクラッチ:理想を追求できるが莫大なコストがかかる

フルスクラッチ開発とは、既存のパッケージやオープンソースに頼らず、文字通りゼロからECサイトを開発することです。

自社でイチからシステムを設計・プログラミングするため、実現できることに制限はほぼありません。自社独自の販売スキームや特殊な機能要件がある場合でも、理想通りのサイトを作り上げられます。

◆フルスクラッチ開発の特性

・莫大な初期投資と開発期間:初期費用で数千万円単位の投資が必要になり、規模・機能によっては合計で数億円規模に達する場合もあります。開発期間も半年〜1年以上は当たり前で、途中の設計変更があればさらに延びる可能性があり、市場変化への対応の遅れを招くリスクがあります。

・継続的な維持コスト:開発後の運用中に機能改善やバージョンアップをする際も自社対応となり、その都度コストがかかります。市販パッケージならソフト側の無償アップデートで済むものも、自前開発ではすべて追加開発になることもあります。

・適用範囲が限られる:よほどのリソースと明確な理由がなければ選びにくい方法です。実際、多くの企業はパッケージやクラウドサービスを活用しています。既存基幹システムとの深い統合が必要など、特別な事情がない限り、コストパフォーマンスを考えてほかの方法を検討すべきでしょう。

フルスクラッチは理想をすべてかなえられる方法ですが、莫大な費用と長い開発期間が付きまとう高難易度な選択肢です。経営資源が潤沢でない限り、より効率的な選択肢を模索するのが現実的です。

2-6.クラウドEC:拡張性と安定性を両立する選択肢

クラウドECとは、クラウド環境上に構築されたECサイト構築システムをサービスとして利用する形態で、SaaSに分類されます。

企業向けの高機能なクラウドプラットフォーム(EBISUMARTなど)を指し、ASPやパッケージの良いところを持ち合わせた存在で、従来のEC構築サービスのメリットを兼ね備えた次世代型と言えます。

◆クラウドECの特性

・パッケージ並みの拡張性とASP並みの手軽さ:標準で豊富な機能が搭載されています(商品管理・在庫・顧客管理・マーケティング機能など)。デザインや機能拡張の自由度が高く、カスタマイズにも対応できます。ベンダーがシステムを常に最適化してくれるため、利用企業はインフラ管理や基本機能のメンテナンスに煩わされず、ビジネスに集中できます。

・事業成長へ追従させやすい:最初は小さく始めて、徐々に高機能を使ったり、リソースを増強したりできます。システムの改善・バージョンアップは自動反映され、新機能追加や法改正対応もベンダー側で実施されるため、常に最新状態を維持できます。

・コストと価値のバランス:コストは初期に数百万円+月額数十万円が目安で、フルスクラッチほどの完全な自由度はありません。しかし事業規模が拡大しても、性能や安全性を担保しつつ使い続けられる点で、コストに見合う価値があります。

本格的・長期的にEC事業を成長させたい企業にとって、クラウドECは最適バランスの選択肢となります。初期投資は必要ですが、その後は自動アップデートで陳腐化しない高セキュリティのシステムを常に使え、運用面の悩みを解消してくれます。

インターファクトリーが提供するECプラットフォーム「EBISUMART(エビスマート)」は、クラウドEC型で、これからEC事業を立ち上げる方に最適です。詳しくは以下の資料にてご確認ください。

3.EC事業立ち上げに必要な費用

続いて、EC事業を始める際に押さえておくべき費用項目について解説します。初期の構築費用から日々の運営コスト、商品調達費、広告宣伝費まで、どのようなお金がどれくらいかかるのかを把握し、適切な予算計画を立てましょう。

② 毎月の運営でかかる固定費と変動費

③ 商品の仕入れや在庫管理にかかる費用

④ 広告や販促活動にかかるマーケティング費用

3-1.サイト構築で発生する初期費用

ECサイトを立ち上げる際の初期費用は、開店までに必要となる投資で、サイトの構築・準備にかかるコストが中心です。

実際の金額は、選択するプラットフォームや事業規模・サイト規模によって大きく変動しますが、小規模に始めるなら数十万円〜100万円程度、中規模以上なら数百万円は見積もっておくと安心です。

◆初期費用の主要項目

・サイト制作とカート導入:制作会社に外注する場合の見積りや自社人件費を含みます。ASPカートなら初期登録料や有料プラン費用で10〜20万円前後、無料プランなら0円ですが、独自ドメイン利用料などで費用が発生することもあります。クラウドECやパッケージの場合も、初期ライセンス料や構築の支援費用で、数百万円程度はかかるのが一般的です。

・商品コンテンツの準備:ネットショップでは写真の良し悪しが売上に直結するため、可能であればプロカメラマンに撮影を依頼したいところです。商品説明文をプロのコピーライターに依頼したり、デザインをデザイナーに依頼したりする場合にも、別途費用が必要です。

事前に必要項目を洗い出し、想定外の出費が出ないよう余裕をもった予算組みをしましょう。

開業時にかかる費用については、ネットショップの開業に必要な資金の相場とは?運用にかかる費用も解説の記事もあわせてご覧ください。

3-2.毎月の運営でかかる固定費と変動費

ECサイトを開設した後は、毎月の運営コストが発生します。継続的にかかる費用であるため、事業計画時にしっかり織り込んでおく必要があります。

固定費としては「システム利用料・サーバ代」「人件費」「倉庫費」「保守費用」などがあり、変動費としては「決済手数料」「送料」「消耗品の費用」「コンタクトセンター費」などがあります。

◆ランニングコストの主要項目

・システム利用料と決済手数料:ASPの場合は月額利用料がプランにより数千円〜数万円、クラウドECでは数十万円程度となります。モール出店の場合も店舗利用料やロイヤリティが発生します。決済手数料は、売上の3〜10%が相場です。

・発送・倉庫・物流費:倉庫や梱包・発送にかかる費用、宅配業者への送料支払いがあります。月間物流費は、売上の10〜20%程度のケースが多く見られます。

・人件費とその他:ECサイト運営に携わるスタッフの人件費が該当します。担当者を1人配置すれば月20〜30万円程度になります。その他、顧客対応を行うコンタクトセンター費・通信費・サーバ代・梱包資材の購入費なども計上しておきましょう。

事業計画では、売上に対するこれら経費の比率を試算し、採算が合うかをチェックします。売上ゼロの月でも、固定費は発生する点に注意が必要です。開業後、軌道に乗るまでの赤字期間に耐える資金計画を用意しておきましょう。

ECに必要な維持費については、ECに必要な「維持費(固定費+変動費)」を事前に把握する!やECサイトのランニングコスト目安|開設方法別にシミュレーションの記事もあわせてご覧ください。

3-3.商品の仕入れや在庫管理にかかる費用

EC事業では、商品そのものに関わるコストも大きなウェイトを占めます。販売する商品をメーカーや問屋から仕入れる場合、その仕入原価が発生します。

◆在庫管理で考慮すべき要素

・在庫回転率の最適化:需要予測に基づきできるだけ少ない在庫で回すのが理想です。発注ロットやリードタイムを考慮して在庫補充サイクルを設定し、売れ行きを見ながら補充発注を細かく行います。たとえば半年分の在庫分を持つより、3か月分ずつ仕入れるほうがリスクは減ります。

・保管コストと機会損失:在庫が増えるほど倉庫面積や棚が必要になり、保管コストが上がります。くわえて、在庫に投下したお金が回収されるまで寝ていることによる機会損失についても、考慮せねばなりません。在庫期間が長引くと、その分利益を圧迫する点をしっかり意識しましょう。

・不良在庫の処分費用:万一売れ残った在庫を処分する場合の費用も発生し得るため、計画には一定の不良在庫率を見込んでおくと安全です。

商品の仕入れや在庫に関するハンドリングでの失敗は、EC事業の致命傷となりかねないため、慎重さが求められます。

在庫管理に関しては、ネットショップの在庫管理方法と在庫管理システムを徹底解説の記事もあわせてご覧ください。

3-4.広告や販促活動にかかるマーケティング費用

ネットショップは「集客しなければ始まらない」世界です。広告宣伝費や販促費には、ある程度の投資が欠かせません。

金額はビジネスモデルや商材によって異なりますが、一般的な目安としては、ECサイトの広告費割合は売上の約20%と言われます。

◆マーケティング費用の管理

・費用対効果の検証:広告・販促費は、その支出がどれだけの売上・利益を生んだか検証するのが大切です。ROAS(広告の費用対効果)やROI(投資収益率)を計算し、基準値を上回るよう運用します。たとえば、リスティング広告ではキーワードごとのコンバージョンコストをモニタリングし、成果の悪いものは停止、良いものに投資集中といった最適化を日々行います。

・月額予算の柔軟な管理:あらかじめ月ごと・施策ごとの広告や販促の予算を決め、実績と比較しながら運用します。売上が伸びれば増額、逆なら削減など柔軟に調整しましょう。常に効率を見極めながら、運用していきます。

・リピート施策への投資:新規獲得よりも既存顧客の維持のほうが費用効率が良いことは、よく指摘されます。既存顧客への投資も十分に行うのが、全体のマーケティング費を下げる鍵です。誕生日クーポン配布による値引、ロイヤル顧客限定のイベント開催費なども販促費として計上しておきましょう。

マーケティング費用はEC事業の成長に不可欠な「投資」です。有効な施策には機動的に予算を振り向けるメリハリが重要です。

4.EC事業を成功させる3つの重要戦略

EC事業を軌道に乗せ、競争に勝ち抜くためには、戦略的な取り組みが必要です。ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。

② 多様な集客チャネルで安定したアクセスを確保する

③ リピート顧客を育ててLTVを最大化する

4-1.ストレスのない購買体験で離脱率を最小化する

ECサイトではユーザーの購買体験(UX:ユーザーエクスペリエンス)がスムーズであることが、きわめて重要です。使いにくかったり不安を感じさせるサイトでは、せっかく集客しても購入完了前に離脱してしまうからです。

カート放棄率は平均70%前後とも言われる状況で、少しでも離脱を減らす工夫が売上向上につながります。サイト表示速度の高速化、モバイル最適化、シンプルで分かりやすいサイト構造、スムーズなチェックアウト、多様な決済・配送オプション、信頼感の醸成などが必要です。

具体的には、現在EC利用はスマホが主役であり、スマホ画面で見やすく操作しやすいUIに最適化しましょう。カート→情報入力→確認→完了までのステップ数は極力減らし、入力項目は最小限に絞ります。

顧客にストレスを感じさせない体験を提供することが、コンバージョン率向上に直結します。サイトの使い勝手を常に見直し、「自分が顧客なら、スムーズに買えるか?」の視点でチェックしましょう。

UXについては、売れるネットショップをデザインするための5つのポイントの記事も参考にしてみてください。

4-2.多様な集客チャネルで安定したアクセスを確保する

ECサイトへの集客チャネルは多いほど、安定しやすくなります。1つの流入元への依存はおすすめできません。アルゴリズムの変化や広告規制など、何らかの要因で急に流入が減った際に、売上が激減するリスクがあるからです。

複数のチャネルを併用し、トラフィックを分散させる戦略を取りましょう。主要な集客チャネルには、検索エンジン(SEO)、リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS、アフィリエイトなどがあります。

どれも一長一短あるため、組み合わせるという発想が重要です。

たとえば、SEO流入は安定すれば広告費をかけずに集客できますが、時間がかかります。リスティングは即効性がありますが、費用対効果の厳しいモニタリングが必要です。SNSは一時的なバズに左右される不安定さもありますが、うまくいけば爆発力があります。

ECの集客は「複数チャネルの掛け合わせ」で安定性と拡張性を高めることが成功の鍵です。さまざまな経路から、顧客と接点を持ってください。

集客について詳しくは、自社ECサイト・ネットショップの集客方法を解説の記事もあわせてご覧ください。

4-3.リピート顧客を育ててLTVを最大化する

新規顧客を獲得することに注力するのはもちろん重要ですが、既存顧客をリピーター化することはそれ以上に重要な戦略です。一般に、新規顧客の獲得コストは既存顧客維持のコストの5倍かかると言われています。

顧客一人当たりのLTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)を高めることが、EC事業の収益性と安定成長の鍵となります。

リピート顧客を増やすためには、初回購入後のフォロー、パーソナライズ、ロイヤルティプログラム、コミュニケーション強化、ブランド体験の向上などが有効です。

商品を買って終わりにせず、購入後にフォローを続けることが重要です。バイヤーズリモース(購入後の後悔)を防ぎ、満足度を高め次回購入につなげ、リピートしてもらうための戦略を考えましょう。

EC事業の利益を最大化するには、既存顧客をファンに育成しLTVを上げることが必須です。新規獲得ばかりに目を向けず、「一度きりで終わらせない」仕組みづくりと努力を重ねてください。

LTVについては、ECで重視すべき「LTV」とは?計算方法から向上策まで具体的に分かるの記事で詳しく取り上げています。

5.まとめ

本記事では「EC事業の立ち上げ」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初にEC事業立ち上げの全体像として、以下の7ステップをご紹介しました。

② 誰に何を売るか?事業の核となるコンセプトを決める

③ 勝てる市場か?競合と自社の強みを分析する

④ 自社ECかモール出店かプラットフォームを選ぶ

⑤ 社内を説得する事業計画書と予算を作成する

⑥ 顧客を引きつけるECサイトの開店準備を進める

⑦ 開店後の集客と改善で売上を伸ばし続ける

本格的なEC事業にはクラウドECが最も推奨で、各方式の特徴は以下のとおりです。

② ASPカート:低コストだがカスタマイズに限界がある

③ パッケージ:既成品ながら本格運用が可能だが初期費用も高額

④ オープンソース:自由だがセキュリティリスクを伴う

⑤ フルスクラッチ:理想を追求できるが莫大なコストがかかる

⑥ クラウドEC:拡張性と安定性を両立する選択肢

EC事業立ち上げに必要な費用について、以下を解説しました。

② 毎月の運営でかかる固定費と変動費

③ 商品の仕入れや在庫管理にかかる費用

④ 広告や販促活動にかかるマーケティング費用

EC事業を成功させる3つの重要戦略は以下のとおりです。

② 多様な集客チャネルで安定したアクセスを確保する

③ リピート顧客を育ててLTVを最大化する

EC事業は、企業にとって主要な収益源となる重要施策です。この記事で得た知識を武器に、プロジェクトを推進していきましょう。大きな飛躍の一歩となるはずです。